天臺教觀略說講記(十七)

●吳希仁講述 ●智光、懷德整理

藏教相似即

以下看藏教的「相似即」。「相似即者,內凡加行位也」,比前面觀行即又更進一層,前面是「外凡」,心遊理外;至此為「內凡」,心遊理內,已能相似的見到真諦理,不過依舊是凡夫,因為尚未斷惑。

或問:「沒有斷惑,怎麼能到內凡位呢?」因為來到這個加行位,他已將見思煩惱伏下去,所以可以相似的見諦。舉個比喻,就好像一盆水,裡頭有泥沙混濁,你就無法在上面照臉,因它不放光明。但若拿明礬一攪動,那些泥沙跟明礬結合在一起,便往下沉澱,雖然泥沙尚未濾掉,水卻已漸漸清澈。此時你往上照臉,就彷彿看得見。這就像伏惑一樣,我們的心地如水,若把見思煩惱伏下來,也就能相似見到真諦理。

內凡加行位

至於什麼叫「加行」呢?指順著前面四念處的基礎,再進一步加功用行。觀四念處屬開智慧,再加功用行,即用禪定功夫來增益它,那麼智慧就更光明了。所以在觀行即的時候只是觀苦諦,來到相似即,四諦都得觀,這得配合「三十七道品」來說明。三十七道品分成七類,故又名「七科道品」,藏教人把它當作正功夫,從四念處到八正道分,總共三十七條法門;若是通、別、圓大教,則把它當作助功夫,所以又名三十七助道品。

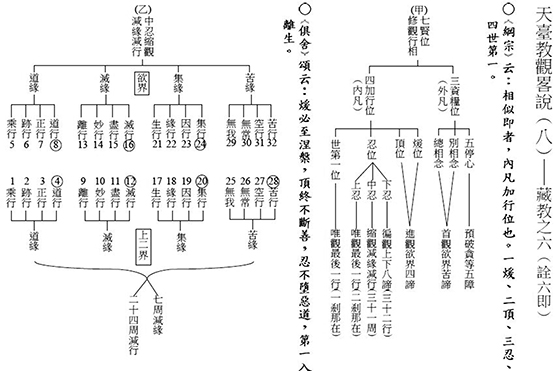

如(甲)表:三個資糧位,加四個加行位,不論是外凡或是內凡,都尚未斷惑,所以稱為「七賢位」,表示已經下功夫,與一般凡夫不同,可以算是賢人了。先說三個資糧位:五停心觀在前面已說明,一上來「預破貪等五障」,為了調伏凡夫的妄想心,破除貪欲、瞋恚、愚癡、散亂以及業障,所以用五停心觀來調理。前面曾經說過,這五條不一定全部修,須看個人毛病出在哪裡,就用哪一個法門去對治。接著「別相念」和「總相念」,就專注在四念處用功夫,四念處就是苦諦,首先觀欲界的苦諦。接著往前「進觀欲界四諦」,不但觀苦諦,而且也觀集諦、滅諦、道諦。如此不斷用功夫,就進入了四個加行位──

「煖」、「頂」、「忍」、「世第一」。

第一個「煖位」;「煖」是個比喻之詞,意指藏教人在斷見惑(證初果)見到真諦理之前,修行尚未見道,卻好像鑽木取火一樣,火花雖然還沒出來,但旁邊已經開始有煖氣、有熱度了。這比喻什麼呢?蓋修行來到煖位的人,他的整個氣象就會大不相同,雖未見道,但已先顯現出道氣來了。其次是「頂位」;「頂」也是比喻之詞,好像來到山頂,觀察四方的風景,可以一覽無遺。這說明什麼呢?修行若來到頂位,那麼欲界的四諦苦、集、滅、道,就都能觀照得非常清楚明白。第三是「忍位」:忍是「忍可」,意謂心已經能忍可於四諦理上而不動搖,這必得要定、慧相當均平才行。

此處配合三十七道品略作講解:在三資糧位時,修別相念、總相念,就是修四念處,也就是觀欲界苦諦。接著來到煖位,則加修「四正勤」,就是去惡修善。去惡修善之後,自然福至心靈,智慧就會更加顯明。至於來到頂位,又加修「四如意足」,這是四種定,以定助慧,則慧又會更加清明,故比喻說像一個人爬到山頂,可以洞覽四方的風景。至於到忍位則加修「五根」──

信、進、念、定、慧,這好像樹木扎住根本,就可以不怕大風大雨,也就是說對於四諦理已經忍可,而心不搖動了。

(加行位雖未斷惑,仍見得到真諦理,如明礬放入一盆水,泥沙沉澱,就能照臉。)

忍位

但是「忍」又細分「下忍」、「中忍」、「上忍」。先看下忍:「徧觀上下八諦」,意即得先觀欲界的四諦,之後再觀色界、無色界的四諦。上二界屬禪定境界,故須類比推求去觀。欲界有四諦,上二界又有四諦,合起來就是八諦。如何徧觀上下八諦呢?如(乙)表,苦緣下面的苦、空、無常、無我四行相,觀熟之後,再觀上二界的苦緣四行相(苦、空、無常、無我)。接著觀集緣,也是先觀欲界的集緣四行相(集、因、緣、生),做為一個能觀之法,這當中每一個行相都有很多的道理(文繁省略),你得去研究明白以後,才能夠將集緣等觀得清楚,接著再觀上二界的集緣四行(集、因、緣、生)。就這樣依此類推,乃至最後觀上二界的道緣四行(道、正、跡、乘)。如此觀到非常純熟明白,即名下忍位。來到下忍位,就表示已經具有五根,善根已經扎住了。

進一步到中忍位:曰「縮觀減緣減行」。「縮觀」就是把觀行範圍縮小,集中在少部分的行相上面。前面從四念處漸漸往深處發展,是先由約而博,接著來到快要斷惑的時候,則由博返約,此即縮觀(減緣減行)。如(乙)表列有「七周減緣」、「二十四周減行」,入了中忍位,就得要經過這三十一周(遍)的觀行。舉例來說,剛進入中忍時,還是跟下忍一樣,先觀苦緣的四個行相,接著觀上二界的苦緣四行相,如此依序作觀,迨觀到上二界的道緣四行圓滿,就先捨掉「乘」行,這樣就減掉了一行;接著第二周重新再依序作觀,最後又把「跡」行拿掉。像這樣依此類推,慢慢縮小觀行範圍,縮到減掉第四「道」行的時候,整個道緣也減了;甚至到第八周時上二界的道緣也縮觀了。所以每次遇到第四周(4、8、12、16、20、24、28、32)的時候,就是減行同時亦減緣。

如此經過七周減緣亦減行,二十四周減行,這當中都屬中忍位。到了中忍,五根就更有力量了,因為定慧力更強,遂發展成「五力」──

信、進、念、定、慧。有這五種力量,就可以破除欺、怠、瞋、恨、怨等五種障礙,如信根有力量,就可以破除胡亂狐疑之欺障;乃至慧根有力量,就可以破除含毒事深、不能覺察諦理之怨障。至於來到最後的上忍位:「唯觀最後一行」,最後一行就是指欲界苦緣下面「苦、空、無常、無我」四行之一。那麼要留哪一行呢?這須視各人的根性,沒有一定。若是根性較利的人,比較容易患執我的毛病,就留「無我」行;若對於我所即山河大地、田園財產等貪著較重的,就留「空」行。而根性較愚鈍的人,比較容易產生「我慢」和「懈怠」的毛病。若知道自己容易患我慢山高,就留「無常」行;若懈怠心重,就留「苦」行。古來許多大德之所以勸修苦行,為的便是方便對治懈怠的習氣啊!

當留到最後一行的時候,已經來到上忍位:亦就是進入修七菩提分、八正道分的階位,此時離見道只剩兩個剎那,那就幾乎已經跟見道一樣了。第一剎那入「世第一位」:此時已經來到世間最高的位子,因為再一剎那就要見道,證得聖果,這是世間有漏的階位當中最為殊勝的,剩下最後一剎那就斷見惑,故名世第一位。因此若能修行到上忍,其實在三界就只剩下七番生死;若是中忍位,則還不一定,人間、天上不曉得還要多少千生、萬生。

(藏教人見真諦理前,已具足道氣,如鑽木取火,未有火前,已有煖氣熱度,故名煖位。)

忍不墮惡道

講完四加行位,後面引了《俱舍論》的偈頌。《俱舍論》在小乘的教義中,是一部非常重要的典籍,智者大師講說藏教的大部分內容,都取自《俱舍論》。論中有一首偈子,說明了四加行位的功能力用:

首句「煖必至涅槃」,意謂修行到煖位的人,縱使還會造五逆十惡而墮地獄,但因為憑著煖位的善根功德,一入地獄就不會再入,而且還能很快生到人間修行,證到涅槃果。此蓋由既受苦果,善根即被激發,故反而更加精進用功而證道果。

次句「頂終不斷善」,如果來到頂位,或許還可能入惡道,但已不至於起大邪見而斷善根。

第三句「忍不墮惡道」,若是來到忍位,雖然會起煩惱、造惡業,但已不至於墮三惡道了。不過下忍、中忍位在人天兩道中,不曉得還要多少生;若是成就上忍位,因為只剩下二剎那就見道,所以也就只剩下七番生死的業債了。

第四句「第一入離生」,如果來到世第一位,離見道便只剩一剎那,即等同於見道,故必能入正性而遠離人天以外四趣的生死了!(待續)

(最後的上忍位,若懈怠心重,就留「苦」行,以對治懈怠習氣。)