天臺教觀略說講記(十八)

●吳希仁講述 ●智光、懷德整理

藏教分證即

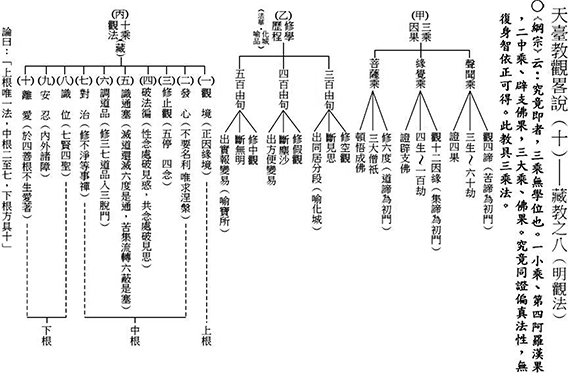

以下看藏教「分證即」(第九表)。學佛是從修道、悟道而後證道,亦即證得聖人的果位;「分證」意指部分證得,若是圓滿徹底證得,就是後面的「究竟即」。

初須陀洹果

《教觀綱宗》云:「分證即者,前三果有學位也。」藏教聖人的果位共有四個,我們常常說的四果阿羅漢,是指第四果,即最後究竟果位的阿羅漢果。前三個果位則是分證即,乃因見思惑尚未斷盡,必須繼續修學,故名「有學位」。「初須陀洹果,此云預流。」第一個位子名為「須陀洹果」。「須陀洹」是梵語,翻譯成中文叫做「預流」,或曰「入流」,意即證得初果的人,已經參與、進入了聖人之流,也就是轉凡成聖,不再是凡夫了。之前的「觀行即」、「相似即」分屬外凡、內凡,仍然是凡夫,至此則是證聖果了。

或問:「他是如何證聖果的呢?」答;即是用「八忍八智」,合起來共十六個道心,「頓斷三界見惑」,把三界的見惑八十八使一次斷盡,故名「見道位」,這時已見真諦之理。

吾人學佛要了生死、成佛道,最困難的一關便是斷見惑。《涅槃經》云:「斷見如斷四十里流」,斷見惑就像一時之間,要把四十里的瀑流截斷一般,這一關若能衝破,後面就比較容易。因此所講的法門再高、再好,若不能斷見惑,終究還是在六道裡輪迴生死,只要壽命一到,便依業受報去了;可怕的是下一生有隔陰之迷,一般人前輩子不斷精進用功,待壽命一到,沒斷見思惑,就得再來輪迴,而前一生的事情卻全忘了,必得把見思惑都斷乾淨了,才能夠清清楚楚。

但斷見惑如斷四十里流,試問我們能斷得了見惑嗎?這就是為什麼雪公學了那麼多法門,最後專修、專弘淨土?因為他務實,明白只有這個最實際。你若能斷惑,上品上生當然最好;若無法斷惑,只要有信、願,加上持名的功夫,跟佛接得上,就能帶業往生,屆時到西方極樂世界再斷,這叫做「當生成就法門」。除了這個法門之外,要能夠當生成就,難之又難啊!淨土法門的可貴就在這裡。

(斷見惑就像一時之間,要把四十里的瀑流截斷一般,這一關若能衝破,後面就比較容易。)

十六心見道

那麼,初果如何斷見惑呢?請諸位看(甲)表──「十六心見道」。他從四加行以來,就已經開始遍觀四諦的道理──欲界的四諦,還有上二界的四諦,合起來是八諦。把全副的精神都安住在四諦理上不動,這是「定」;把四諦理、四諦十六行觀都看得非常清楚,這是「慧」。欲界下每一個諦都有一個法忍、一個法智,例如在觀苦諦的時候,就產生「苦法忍」、「苦法智」。這個「忍」就是「定」,因為「忍可於心」;至於「法智」,就是有「慧」。

這個是欲界,我們能直接觀察得到;上二界觀察不到,則得類比而推,所以產生的定與慧有「苦類忍」、「苦類智」,乃至於「道類忍」、「道類智」。這總合起來有八忍、八智,共十六心,這都是無漏的禪定和無漏的觀慧,其道力可頓斷三界八十八使的見惑,而入「見道位」。

二斯陀含果

再看《綱宗》本文:「二、斯陀含果,此云一來。」第二果名為「斯陀含」,翻譯成中文叫做「一來」,因為他只剩下來人間一次,為什麼呢?他已經斷除欲界六品的思惑,「餘三品在」。思惑分九地,前面已跟大家分析過了。欲界是五趣雜居地,色界是四禪四地,無色界是四空天也是四地。九地中的每一地都有九品思惑,所以三界便有八十一品思惑。

請看(乙)表「以惑潤生」,欲界的九品思惑,它滋潤七番的生死;「經生斷惑」,將來斷惑的時候,也要經歷多番生死。第一「上上品」,就滋潤兩番生死。第二、三、四,這三品各滋潤一番生死。第五、六「中中品」與「中下品」,合滋潤一番生死。後三品下上、下中、下下,也是合滋潤一番生死,合起來就有七番生死。故古德有頌云:「初品潤二生,二三四各一,五六共潤六,第七斷三品。」就是這個意思。

可見要斷欲界的九品思惑時,還是開頭難斷,只要開頭衝破了,之後就能順勢而為。二果的聖人因為已斷前六品思惑,還剩下後三品,所以只要再來欲界一趟。到欲界哪裡呢?看過去生所造的業與哪一道相應,或者是人間,或者是天上,但已經不會入三惡道了。這個叫做「一來」。

(心安住在四諦理上,把四諦理都看得非常清楚,有此無漏的定慧,就可斷見惑。)

三阿那含果

第三果名為「阿那含果」,翻譯成「不還」,意即不回欲界來了。為什麼呢?他已將欲界的九品思惑全部斷除。不回欲界來,他去哪裡呢?在色界。研究《十四表》便知,三界共有二十八層天,而色界的第四禪天有九天,後面的五天叫五淨居天,那就是三果聖人居住的地方。在那裡,他得把剩下的七十二品的思惑斷除,所以說「進斷上八地思,不復還來欲界」,他已不必再來欲界受生,故名「不還」。「此二名修道位」,初果是「見道」,二果、三果則是「修道」,他們都是屬於分證即。

藏教究竟即

請翻到第十表──「究竟即」。究竟圓滿證到當教的最後果位,名為究竟即。《綱宗》本文說:「究竟即者,三乘無學位。」藏教不是只有詮釋小乘法,是三乘法都詮釋,所以究竟即是指三乘法的無學位。因為這在當教已經到了究竟,不用再修學了,故名「無學」。

阿羅漢果、辟支佛果

第一是「小乘」,是聲聞乘果,即「第四阿羅漢果」。「阿羅漢」翻譯為「無生」,他已經了分段生死。第二是「中乘」,是「辟支佛果」。「辟支佛」譯為「緣覺」,他比較利根,修十二因緣法,可以同時具足無漏的定慧,頓斷見思二惑,所以不分果位。他的定慧力強,不但斷見思惑,還能斷見思的習氣。

見思有正使本惑,還有習氣。譬如這個杯子是專盛茶葉的,因為茶葉有茶香,所以這個杯子也染了香氣。即使後來這個杯子不再盛茶,把茶葉倒掉了,但是你聞一聞,還是有茶香,這就是茶的習氣。聲聞乘只斷本惑,不斷習氣,但緣覺乘能夠破除部分的習氣。

(辟支佛,修十二因緣法,同時具足無漏的定慧,頓斷見思二惑,所以不分果位。)

菩薩乘

第三是「大乘」,即藏教的「菩薩乘」,必須經過三大阿僧祇劫,留惑潤生,廣修六度萬行,自利利他,方能證果。其實他經過三大阿僧祇劫,甚至再修一百劫相好因,跟藏教的聲聞人相較,還是在下忍位。下忍位圓滿,才開始示現八相成道,一直來到第七相「降魔」,才進入中忍位。來到中忍位,就只剩下兩個剎那,此時他就開發無漏的定慧,頓斷見思惑以及見思習氣。藏教的究竟即雖然有三乘的果位(阿羅漢果、辟支佛果、佛果),但境界其實是大同小異的。

所以下面說:「究竟同證偏真法性」,他們所證到的都是偏真法性,也就是藏教所詮釋的最高諦理。證到偏真法性的涅槃境界是什麼情形呢?「無復身智依正可得」,即包括自己的身體、能分別的心智、及所有的依報正報,通通都沒有了;亦即灰身泯智,只剩下寂滅無為。所以,大乘教批評藏教的人,最後證到的道果是掉入了涅槃坑。未來若要成佛,還得回小向大,好好精進用功。(待續)