論語簡說(一六四) ●子 圓

述而第七

子曰:「加我數年,五、十以學易,可以無大過矣。」

孔子說:「再多加我幾年歲數,或者五年、或者十年,來學習《易經》,就可以沒有大過失了!」

「子曰:『加我數年,五、十以學《易》』」,孔子晚年,對《易經》的學習更是孜孜不倦,希望老天爺再給他五年或十年的時間深入研究。

「韋編三絕」就是敘述孔子研讀刻在竹簡的《易經》,因為翻閱的次數頻繁,便將串聯竹簡的堅韌牛皮繩,磨斷了三次,勤學不厭的典範令人敬佩。

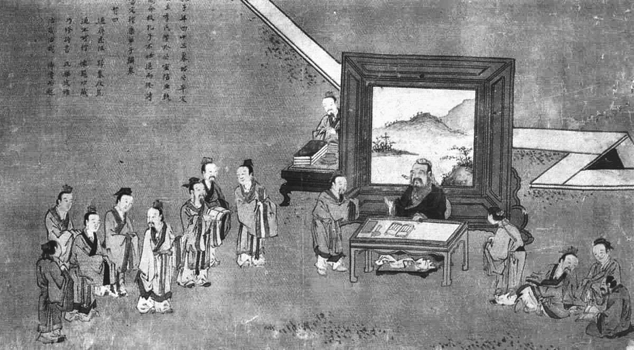

現在流傳的《易經》,是經過古聖伏羲氏畫卦,內容有八卦及六十四卦,卻只有符號,後人難以研讀。後來再經過周文王及周公加上文字的說明,繫加了《卦辭》及《爻辭》,但是仍然難解。孔子鑽研《易經》之後,寫下《十翼》闡釋精義,才完成整部《易經》,留給後人珍貴的智慧結晶。

《十翼》中,孔子教我們應如何學《易》呢?「是故君子居則觀其象而玩其辭,動則觀其變而玩其占」,一個學《易》的君子,平時要依卦觀察所蘊含的天地萬象,並且研讀《卦辭》、《爻辭》,了解深層的意義,才能明白吉凶。遇到有事變動時,就要觀察爻的陰陽變化及連帶整個卦的變化,並熟習筮法,從中看到徵兆變化,判斷吉凶。

「可以無大過矣」,《易經》窮究天人之際,蘊藏天道吉凶消長,及人道進退存亡的道理,其中關鍵在於學習者能夠「知幾」,知道自己念頭啟動幾微之間,能夠是非分明,有一點端倪時,就及時調整心念,去惡向善,讓災禍消弭於無形,自然趨吉避凶,遠離大災大禍。

(孔子研讀《易經》,翻閱頻繁,串聯竹簡的堅韌牛皮繩,磨斷了三次。)