天臺教觀略說講記(二十)

●吳希仁講述 ●智光、懷德整理

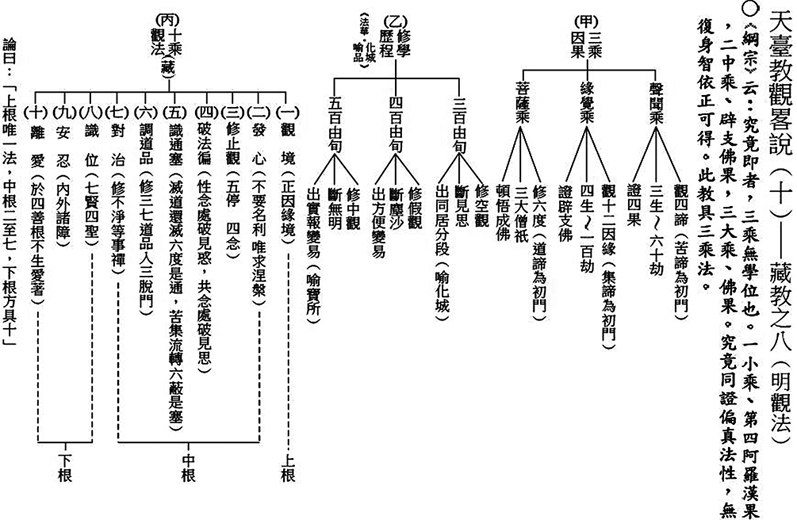

十乘觀法

接著以下是「明觀法」,即(丙)「十乘觀法」,又名「十法成乘」。意即這十個法門好像一輛車子,可以乘載學佛的人離開生死而到涅槃彼岸。十乘觀法是智者大師根據《法華經》的〈譬喻品〉所提出,經文當中譬喻四教就如羊車、鹿車、牛車、以及大白牛車,說明藏、通、別、圓的修行次第。他很有系統的做了總歸納,進而提出十乘觀法,四教都有,讓我們實踐修行時有所依循。

觀境 發心 修止觀

第一乘名為「觀境」。藏教人第一步修行的時候,要觀什麼樣的境界呢?「正因緣境」。他們得觀察自己本身,還有所依止的外在環境,都離不開五陰、十二入、十八界;亦即這些依報、正報以及種種因果事相,都是因緣和合所生。而由於是因緣所生,所以無常、無我,這樣就能悟入真諦,進而斷見惑、證初果。利根的人一觀正因緣境,馬上就斷見惑、證初果,不用再經歷後面的第二、三、四乘,這是上根利智之人。

若是中根者,他在觀境上不能見道,就得再觀第二乃至第七乘來用功。

第二是「發心」,亦即真正發心學佛。如何才算是真正發心?這裡頭不能夾雜名利,必須唯求涅槃,真正為了生脫死而做。所謂「因地不真,果招迂曲」,所以必得反省、簡擇自己發心的情形。

第三「修止觀」,再進一步按照藏教的法門修止、修觀。修止就得定,修觀就得慧,一切法門都離不開止觀。所以智者大師的三大部中有《摩訶止觀》,這是根據圓教的道理來修的止觀法門。其實每一教都離不開止觀,每一個法門、宗派亦復如是,而這裡指的是藏教觀行即的五停心、四念處。修五停心就是止,修四念處就是觀。

遍破見思煩惱

第四是「破法遍」。藏教人破什麼法呢?破見思煩惱法,即見惑八十八使、思惑八十一品。必須想辦法把這些都破除乾淨,故名「破法遍」。如何破呢?正如前文在觀行即和相似即中所說,修四念處、四正勤、四如意足等,加功用行。但在修四念處的時候,有三種修法:如果只是緣真諦理來斷見惑,這是「性念處」;如果不但觀照真諦理,同時又修世間的四禪八定來輔助,就叫做「共念處」。「共」是因為正助雙修,所以可以破見思惑;此外,還有「緣念處」,即廣學三藏教,乃至世間的學問來幫助,如此一來學問就更大。這是破法遍。

識通塞 調道品

第五是「識通塞」。在修學過程中,必須認識什麼是可以增長道業的事,這叫做「通」,而什麼是會妨礙道業的事,就叫做「塞」。對於能增長道業的,就要好好護持它;而會妨礙道業的,就要想辦法加以排除。在藏教中有三乘法,四諦中的滅、道(出世間的因果)是通,苦、集(世間的因果)是塞;十二因緣裡有「流轉生死門」、「還滅涅槃門」,還滅涅槃門是通,流轉生死門是塞;此外,六種波羅蜜是通,而所對治的毛病(六蔽)就是塞。修行的人得把這些分清楚,不能弄錯。

第六「調道品」,即修行三十七道品。這是在相似位當中所說的,加修四正勤、四神足、五根、五力等,藉以悟入三個解脫門──

空、無相、無作。這三個解脫門就是悟入真諦,裡頭一切皆空,也沒有虛妄相,又既然是真諦,所以沒有任何人為造作,故又曰無作。

助道對治

第七是「對治」,即對治煩惱業障,用來幫助開悟而入見道。一般來說,即加修不淨觀乃至四禪八定等世間的事相禪定,來對治煩惱。譬如貪欲心重時,就再把五停心觀中的不淨觀,如九想觀、八背捨、八勝處、十一切處等,拿來對治;若是福德較少時,就加修四無量心,來增長福德;乃至特別容易執著物質色法時,就加修四空定,來出離色籠。這些都是屬於世間的禪定,中根者經過這樣的調理,大概就可以入見道了。

若是下根,還得再繼續往下修。第八「識位」,就是認識凡聖不同的修證階位,亦即之前六即中所講的七個賢位、四個聖位。七個賢位中有三個資糧位、四個加行位,又分外凡、內凡;四個聖位,淺深也不一樣。

識位很重要,一般學佛的人在修行過程中,當他稍得一點輕安境界,就很容易認為自己已經證果。所以我們常常聽到某些修行人說,他已經證到初地、八地菩薩了,還可以給別人認證是證到初果或三果。這已經是過去的事,我們就不提名字。他後來向佛教界發大懺悔,說自己得了增上慢,還好他最後能夠懺悔,否則必下地獄,如佛世時一增上慢比丘,將證四禪誤認為四果,待四禪天的中陰身現,遂造謗佛謗法之罪。因為他不識位,以得少為足,以淺位為深位,「未得謂得,未證言證」犯大妄語戒,這罪業很大,你得識位,才能免除這禍患。

忍諸障離法愛

第九「安忍」,意指修行過程中,懂得安忍內外諸障。不用功沒有障礙,一真正用功魔障就來。內障就是自己宿生的煩惱習氣、或者身體上的種種疾病;外障是外在的環境方面,如刀兵水火,乃至名聞利養等。沒有名氣,就沒有業障,名氣愈大,業障就愈大。古人逃名,其實是逃業障。對於這些業障,如果不能安忍,甘願受報,那就會隨著障緣而造業了。所以藏教人到了煖位,還會起大邪見,而下地獄;乃至到了頂位,也有可能造五逆惡業,那就是業障來得兇。只是他們到了那個地位,已經有深厚的善根底子,所以馬上就能跳脫出來;若是我們,可能一下去就永遠出不來了。

第十「離愛」,即對於修行所得的果法,不能起愛著心。藏教人來到相似位,即得四加行的四種善根位,因為有相當的定慧,故有相當的受用,這時最怕得少為足,保愛不前,那就無法從忍位超越至世第一,而進入見道。所以,藏教十乘觀法最終目的是希望能衝破生死第一關,即斷見惑而入見道。當知,十乘觀法,四教的名稱雖同,但實質內容隨著各教所詮諦理不同,而淺深有別。

三根觀法

這裡引荊溪湛然大師《止觀大意》的判定說:「上根唯一法」,上根利智的人,只要修第一個觀法,就可以馬上悟入真諦理。「中根二至七」,中根的人,則須加修第二乃至第七。其實,也不一定每個人都得從第二修到第七,因為中根又可分上中下。根性是怎麼來的?都是宿生栽培。宿生怎麼栽培,今生就得什麼果,所以大家不要怕用功,有用功一定有收穫。「下根方具十」,下下根就要具足修行十個乘法,最後才能悟道,如此的論判,下三教亦同。至此,藏教介紹完畢。(待續)

(修行過程中,懂得安忍內外諸障。內障是煩惱習氣,外障如名聞利養。)