論語簡說(一六七) ●子 圓

述而第七

子曰:「我非生而知之者,好古,敏以求之者也。」

孔子說:「我並非一出生就知曉一切學問,我是好樂古聖人的學問,勤勤懇懇學習求來的。」

「我非生而知之者」,孔子當時的人稱讚他是天生的聖人,不必學就具備博學多能。孔子卻說自己並非生而知之者,是自幼身分卑微,必須學會各種粗鄙瑣碎的事,才有各種能力的。觀此,貧窮反而是好處,什麼事都要學,自然學得多。孔子也自述從十五歲立志學習,三十歲立定人格……一直到七十歲從心所欲,都不會逾越規矩,每隔十年就提升一個新的境界,都是用功學習所得來的。

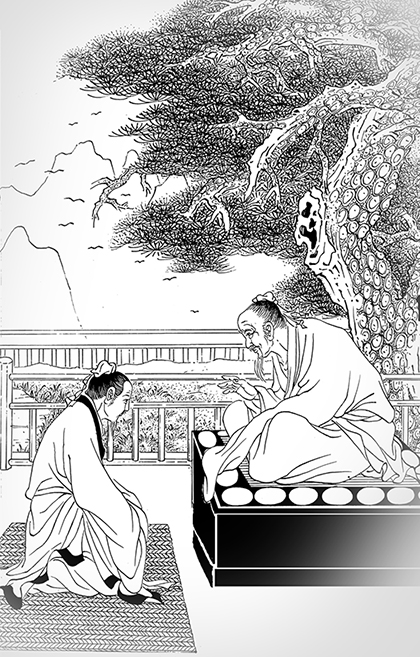

「好古,敏以求之者也」,「古」,古聖人的學問。孔子「祖述堯舜,憲章文武」,宗奉堯舜之道為本而遵循修學,效法文王、武王之道而顯揚發明。「敏」,是勤勉的意思,珍惜古聖人的學問,勤勤懇懇努力不懈的學習。孔子深深地好樂古聖人的道德學問,發憤學習。例如孔子從山東魯國遠至洛陽周室,向老聃問禮;到齊國學習韶樂,用心投入,竟然三個月連肉味都沒有感覺;學習《易經》一遍又一遍的研究,串連《易經》竹簡的堅韌牛皮繩,磨斷好多次,可見孔子多麼勤奮用功。

我們對於古人的典籍要學得多,從中生出新的心得,才是有根柢的學問,才能真正安身立命。假使憑空想像不肯學習,豈能有新的發明呢?尤其面對日新月異的新學問,就算是生而知之者,也要隨時不斷的學習,不能停止。

有一次,孔子閒居無事,弟子子貢稟告老師:「跟隨老師多年,對於廣博的學問似乎無法再進步,學習已感厭倦,想休息了。」孔子指著遠方山坡上,高高排列的墳墓,說:「那就是休息的地方!」《詩經》說:「日就月將」,學習是每天有每天的成就,每月有每月的進步,是活到老學到老,死之前是永不停止的!

古聖人的學問蘊藏在經典之中,能珍惜深信,才能生出好樂的心。有了好樂的心,自然肯集中精神來學習。進一步勤勤懇懇的「敏以求之」,方能深入其中。本章是孔子自述學習的寶貴經驗,我們應當自我檢驗有「好古」和「敏求」嗎?

(孔子好樂古聖人的道德學問,從魯國遠至洛陽,向老聃問禮。)