易經,古帝太昊伏羲氏作。其時無文字,帝乃發明陰陽兩畫,以畫八卦,以通神明之德,以類萬物之情。八卦重為六十四卦,萬事變通之理,悉在其中。後代聖人研之,凡有三易,一曰連山,二曰歸藏,三曰周易。今所研讀者,周易也。

伏羲氏易,有畫無文辭。至周,文王繫卦辭,周公繫爻辭,分六十四卦為上下篇,又稱上下經,是為周易。惟其辭簡,深義難明,賢人以下鮮能解也。其不能解者,視易唯為卜筮之書。顧亦有所用,然而小矣。

自孔子出,作傳十篇以釋經,謂之十翼,易道大明。易含萬象,有本體而無名,孔子名之曰太極,以明古聖之作易也,意在窮理盡性,以至於命。於是經之義蘊悉發無遺。乃知易之為書,實有大用,非唯卜筮而已也。

孔子既作十翼,弟子受而傳之。自商瞿已後,數傳至齊人田何。時入於漢,田何傳之王同、周王孫、丁寬、服生,四人皆著易傳以解說,其說皆有本。此後諸儒說易,亦各自為章句解析。自兩漢至明清,先儒所著之易傳、易說,愈後愈多矣。

易上下經,以十翼而明,十翼由先賢所傳之說而得解。是以讀易不能無注釋。然而古來之注既多,流派亦多,說之者各有其體例淵源,若不詳其原委,讀之難通,而各宗派偏見,尤不能曉。竊不自量,略引先儒所述諸家易例,為此簡說,期能識其源流與讀法,以是助解十翼。其餘紛紜之說,悉以十翼為之折中。其間或有一二管見,皆依聖言,旨在窺道。謂為簡說,不欲繁也。初學讀易,可為開卷之一助,非敢質之大方也。

簡說之文,悉用語體,適時宜,便初學耳。明倫月刊前已連載,諸同好者亦曾以是相研。明倫編者茲應時賢之議,輯付剞劂,囑為一自序。遂綴數言,略識緣起云爾。

中國的讀書人,如果讀不到中國的經書,實為一大憾事。讀中國的經書,如果讀不到周易,更是遺憾無窮。為什麼不讀周易便如此遺憾呢?這可從易經的名義窺見其一斑。

漢唐諸儒解說周易,頗多參考緯書,其中的易緯乾鑿度,由鄭康成注解,比其他緯書醇正,所以諸儒引用較多。此書不知出於何時,清儒紀曉嵐以為,當在先秦已經問世,唐人撰五經正義,李鼎祚作易傳,徵引最多,皆於易旨有所發明。乾鑿度開頭就說:「孔子曰,易者,易也,變易也,不易也。」唐儒孔穎達在他的周易正義裏說:「鄭玄依此義作易贊及易論云,易一名而含三義,易簡一也,變易二也,不易三也。」

「易也」是三義中的第一義。乾鑿度自為解釋說:「易者以言其德也。光明四通,傚易立節。虛無感動,清淨炤哲。不煩不撓,淡泊不失。」鄭康成注:「傚易者,寂然無為之謂也。炤、明也,夫惟虛無,故能感天下之動,惟清淨也,故能炤天下之明。未始有得,夫何失哉。」由乾鑿度自釋以及鄭氏的注解,可知易名三義中的第一義是說易學的本體。此體是清淨光明,四通無礙。此義的依據即是孔子的繫辭傳所說的:「易無思也,無為也,寂然不動,感而遂通天下之故。」此即指太極而言。繫辭傳說:「易有太極是生兩儀。」太極清淨光明,圓含萬有,無得無失,而為宇宙人生的本體。本體虛無,不可以言語文字說明,所以乾鑿度以清淨光明之德來形容,鄭氏以乾坤易簡法則來指點,必須學者自己領悟,果然徹底悟得這個本體,便得宇宙人生的真理,即得成為無所不通的聖人。

「變易也」是易名三義中的第二義。乾鑿度說:「變易也者,其氣也。天地不變,不能通氣。君臣不變,不能成朝。夫婦不變,不能成家。」天地不變,鄭康成注,是就否卦而言。否卦就是地氣不上升,天氣不下降,天地之氣不相交接,所以不能通氣。天地之氣不通,則萬物不生。天地固然不能不變,人倫也不能不變,不變則無作用。所以繫辭傳說:「為道也屢遷,變動不居,周流六虛,上下無常,剛柔相易,不可為典要,唯變所適。」又說:「易窮則變,變則通,通則久。」乾鑿度先以明德形容寂然不動的本體,再以流行之氣解釋變易之義,以明其作用。變易的作用即在變通,唯有變通,始能通達人情,通明本體。但講變通,應有不變的準據,不然,便致大亂,所以須講第三義。

乾鑿度解釋第三義說:「不易也者,其位也。天在上,地在下。君南面,臣北面。父坐,子伏。此其不易也。」鄭康成以為此義就是繫辭傳所說的:「天尊地卑,乾坤定矣。卑高以陳,貴賤位矣。動靜有常,剛柔斷矣。」位是指卦的六位而言,卦雖千變萬化,但其六畫之位不變。此即代表天地人倫有變易之義,有不變易之義,也就是說,必須天地人倫各得其位,始能變而不亂,而得變通之用。

繫辭傳說:「古者庖犧氏之王天下也,仰則觀象於天,俯則觀法於地,觀鳥獸之文與地之宜,近取諸身,遠取諸物,於是始作八卦,以通神明之德,以類萬物之情。」一部易學原理,就是伏犧氏觀象所發現。伏犧氏觀察天文地理鳥獸人物萬有之象,皆是變化無常,因而發現變易之義。進而觀察萬象各有定位,如天在上,地在下等等,因而發現不易之義。更進而觀察變易與不易都是出自兩儀,而兩儀又出自太極,因而發現太極是寂然不動的本體,而為宇宙人生等萬有的根源。發現此一根源,便知萬有不離太極,即象見體,一切皆是清淨光明之德,變化無常的天地人生不過幻相而已。伏犧氏見此真理,於是畫卦傳給他人,聖賢相傳,最後經孔子研究贊述,而為一部最完備的學為聖人之道的中國經書,不但中國的讀書人,世間凡是好學慕道之士都應該研讀。

研讀周易,其中心課題就是六十四卦。周易包羅萬象,天地人物一切事理盡在其中。這樣廣大而完備的一部經,實際就在六十四卦。至於經中的繫辭十翼等,那都是六十四卦的注解。

六十四卦來自八卦,八卦來自太極。孔子在繫辭上傳裏說:「是故易有太極,是生兩儀,兩儀生四象,四象生八卦。」又在繫辭下傳裏說:「八卦成列,象在其中矣。因而重之,爻在其中矣。剛柔相推,變在其中矣。」

何謂太極,先儒解釋不一。虞翻說:「太極,太一也。」韓康伯說:「太極者,無稱之稱。」孔穎達說:「太極即是太初太一也。」蘇子瞻說:「太極者,有物之先也。」朱晦庵說:「太極者,理也。」來知德說:「太極者,至極之理也。」焦循說:「太極猶言大中也。」各家注解雖不相同,其實都以太極為天地人物的本有之體,簡稱為本體,此體圓含無窮的形象與無盡的功用,本體形象功用不相分離。不學周易,不明易理,則不知吾人本有此體,不知萬物皆備於我,以致凡事捨本逐末,向外馳求,造成一己與群眾的種種災禍。學易明理,則能趨吉避凶。凶之最大者為生死問題不能解決,吉之最大者即是學為聖人。欲學聖人,必須先求解決生死問題。論語記載,子路問死,孔子解答:「未知生,焉知死。」有生始有死,欲知如何解決死的問題,必須了解生的來源,生的來源就是太極。

太極生兩儀者,太極寂然不動,本無形象,唯為清淨光明之體,此為無生之理性。動則顯象起用,乃名為生。所生之象,其數無窮,但始動之際,只有一明一暗兩種形色,明色為陽,暗色為陰,因此稱為陰陽兩儀,儀如孔氏正義所釋,作容儀講,因其尚未成象,故不稱為兩象,只稱兩儀。但這兩儀實為四象以至萬象的基本結構,萬象即由兩儀細分而成,所以萬象無不有陰陽兩儀。萬象之數雖然無窮,但基本之數則為陽奇陰偶。伏儀氏畫卦時便發明極為簡單的兩畫,以示無窮無盡的象數之源。這兩畫就是「 」、「

」、「 」。「

」。「 」為奇,象徵陽,「

」為奇,象徵陽,「 」為偶,象徵陰,此即陰陽兩儀。

」為偶,象徵陰,此即陰陽兩儀。

兩儀生四象者,就是陽上加陽「 」,名為太陽。陽上加陰「

」,名為太陽。陽上加陰「 」,名為少陰。陰上加陽「

」,名為少陰。陰上加陽「 」,名為少陽。陰上加陰「

」,名為少陽。陰上加陰「 」,名為太陰。陰陽兩儀過於單純,不足以成萬象,萬象都是陰中有陽,陽中有陰,於是陰陽奇偶從單一之畫加為二畫,因而出現四種象。

」,名為太陰。陰陽兩儀過於單純,不足以成萬象,萬象都是陰中有陽,陽中有陰,於是陰陽奇偶從單一之畫加為二畫,因而出現四種象。

四象生八卦者,就是四象之上再加一畫,而為三畫的八卦。太陽加一陽「 」為乾,加一陰「

」為乾,加一陰「 」為兌。少陰加一陽「

」為兌。少陰加一陽「 」為離,加一陰「

」為離,加一陰「 」為震。少陽加一陽「

」為震。少陽加一陽「 」為巽,加一陰「

」為巽,加一陰「 」為坎。太陰加一陽「

」為坎。太陰加一陽「 」為艮,加一陰「

」為艮,加一陰「 」為坤。

」為坤。

繫辭下傳「八卦成列」一段,何玄子訂詁說:「八卦之列既成,則無窮之象具載于其中矣。因此八卦而重之,每一卦各以八卦加于其上,則為六畫之卦,凡有六十四卦,每卦六爻,一爻各有一義,則三百八十四爻之理又畢備于其中矣。」六十四卦每卦六畫稱為六爻,是以陽剛陰柔二畫相推變化而言,故繫辭傳說:「剛柔相推,變在其中矣。」何氏訂詁說:「剛柔二畫互相推去之,剛易柔,柔易剛也。蓍數九六之變涵于此相推中矣。」九六是揲蓍求卦時所得的變數。揲蓍時,如得六,為老陰,如得九,為老陽,如得七,為少陽,如得八,為少陰。周易主於用變,老變,少不變,所以用九六,不用七八。何氏以為,六十四卦,三百八十四爻,即以九六之變為本,而變化無窮。虞翻也以「九六相變」解釋「剛柔相推」。何氏特加詳說。

天地人物瞬息萬變,周易六十四卦即以剛畫老陽九「 」、柔畫老陰六「

」、柔畫老陰六「 」兩個變爻顯示一切吉凶,令人知所趨避,寧非奇極,而且,秦始皇焚書阬儒時,周易獨以為卜筮之書而得不焚,此又一奇。

」兩個變爻顯示一切吉凶,令人知所趨避,寧非奇極,而且,秦始皇焚書阬儒時,周易獨以為卜筮之書而得不焚,此又一奇。

伏羲畫卦,如無周文王以文字說明,後人無法研讀。說明六十四卦的文字名為繫辭。繫在每卦之下的名為卦辭,亦名彖辭,繫在每爻之下的名為爻辭,亦名象辭。文王繫辭時,將六十四卦分為上下兩篇,自乾坤至坎離三十卦為上篇,自咸恒至既濟未濟三十四卦為下篇,後與繫辭並稱為上下經。卦與繫辭仍然難解,孔子乃作傳文加以闡釋,計有彖傳象傳繫辭傳等十篇,名為十翼。漢書藝文志:「易道深矣,人更三聖。」韋昭說,三聖即是伏羲、文王、孔子。一部大易,即由伏羲畫卦文王繫辭孔子作傳而完成,但先儒論此,不盡相同。

六十四卦由三畫的八卦重為六畫而成。畫八卦者,因繫辭下傳明言包犧氏「始作八卦」,諸儒無異言,但誰是重卦者,諸儒之說則異。孔穎達正義列舉四說,一是王弼等以為伏羲氏,一是鄭玄之徒以為神農,一是孫盛以為夏禹,一是司馬遷等以為周文王。孔氏則從王弼之說,並引證繫辭傳說卦傳,指出其餘三說之非,確定伏羲氏既畫八卦,即自重為六十四卦。此後宋明清諸儒多從孔氏,以為定論。雖有少數人仍以周文王為重卦者,他們舉司馬遷史記周本紀,文王為殷紂的西伯時:「其囚羑里,蓋益易之八卦為六十四卦。」以為此說在東漢諸儒之前,應可信從。但唐儒張守節說:「太史公言蓋者,乃疑辭也。」可見「蓋益易之八卦為六十四卦」原為不定之辭,故仍以孔氏所從的王弼之說為是。孔氏引證繫辭傳中,有一條是就大衍之數立論,最有理論依據。大衍之數就是取五十莖蓍草,用四十九莖,依占筮之法,以四數揲之,每揲一次為一變,三變始得一爻,九變得三爻,即得八卦中的一卦於內,六畫卦的內卦已成,但尚未得外卦,必須繼續揲得三爻,始告完成六畫卦。所以繫辭上傳說:「十有八變而成卦,八卦而小成。」宋明諸儒也說,易自太極生兩儀,漸次而生八卦,以至六十四卦,其發生的次第極為自然。足見伏羲畫卦,由八而至六十四,一氣呵成。

孔氏正義論繫辭作者,列有二說。一說卦辭爻辭都是文王所作,此據繫辭下傳:「易之興也,其於中古乎。作易者,其有憂患乎。」又:「易之興也,其當殷之末世周之盛德邪,當文王與紂之事邪,是故其辭危。」另一說以為若干爻辭有疑問,如升卦六四:「王用享于岐山。」明夷六五:「箕子之明夷。」所說皆是後來之事,文王在羑里作繫辭時,不當有此類豫言。雖然這兩句爻辭尚有其他的解釋,如漢書儒林傳說,蜀人趙賓將「箕子」解釋為「荄茲」,不以箕子為人名,但不為諸儒所認許。孔氏正義因而採取馬融陸績等所說,確定文王作卦辭,周公作爻辭。宋明清諸儒也多贊同孔氏此說。

史記孔子世家說:「孔子晚而喜易,序、彖、繫、象、說卦、文言,讀易韋編三絕。」漢書藝文志也說。「孔氏為之彖象繫辭文言序卦之屬十篇。」又儒林傳載,孔子「晚而好易,讀之韋編三絕,而為之傳。」孔子作傳十篇,解釋經義,舊名十翼。據孔氏正義以及世家張守節注,其次第是上彖、下彖、上象、下象、上繫、下繫、文言、序卦、說卦、雜卦。明儒何楷古周易訂詁以及清儒毛奇齡仲氏易都說,西漢田何所傳的周易,其十翼與上下經分離,經傳共為十二篇,而且經傳各為一書,後因東箂費直以彖象傳等十篇解說上下經,始將十翼附之於經,再經鄭玄以傳合經,將彖傳象傳分接在卦爻辭之後,如現在注疏本乾卦的編次。至王弼注易時,他自坤卦開始,每卦以彖傳移綴在卦辭之後,冠以「彖曰」二字,又將象傳按大小兩種分開,解釋一卦之象的名為大象,綴在彖傳之後,冠以「象曰」二字,解釋六爻之象的名為小象,綴在各爻的爻辭之後,也冠以「象曰」二字。十翼除彖傳象傳如此分散之外,文言傳專釋乾坤二卦,故分別附於乾坤二卦之後,其餘繫辭上下傳,以及說卦、序卦、雜卦諸傳,皆依次附在六十四卦經傳之後。

據史記漢書記載,十翼全是孔子之作,但繫辭上下傳裏有好幾處加「子曰」二字,李鼎祚集解引崔憬曰:「夫言子曰,皆是語之別端。」孔氏正義以為,或因語之別端,或因既引易辭前語已絕,或因引卦之後,故加子曰以別之。清儒皮錫瑞氏依「子曰」二字論定繫辭傳必非出自孔子手筆,而是孔子弟子所作,而康有為氏以史記孔子世家與漢書儒林傳反復推論,考證說卦傳序卦傳雜卦傳皆非孔子之作,所論都無充分的根據。

六十四卦所含的義理,雖有繫辭與十翼詳加闡明,但仍不能一讀就了然,尚須孔子講授,始能傳於後世。而在孔子的弟子一代一代相傳後世時,又有各人的注疏解說。時代愈後,注解愈繁,以致各家學說紛紜。研讀時,既不能偏執一家之言,亦不能家家皆好,而須慎加思辨,擇善從之。

孔子弟子學易的當然不止一人,史書記載學易而又傳易的則是商瞿。史記仲尼弟子列傳,以及儒林傳,都說魯人商瞿字子木,受易於孔子,孔子卒,商瞿傳易,六世至齊人田何,字子莊。漢書儒林傳也有詳細記載:「自魯商瞿子木受易孔子,以授魯橋庇子庸,子庸授江東馯臂子弓,子弓授燕周醜子家,子家授東武孫虞子乘,子乘授田何子裝。及秦禁學,易為筮卜之書,獨不禁,故傳受者不絕也。」

史記說的田何子莊,漢書則說為田何子裝,此已傳到漢朝,據漢書儒林傳說,田何子裝傳授四人,即王同字子中、周王孫、丁寬、服生,他們四人各著易傳數篇。後來王同與丁寬各有傳授。王同傳授楊何字叔元,以及即墨成、孟但、周霸、衡胡、主父偃等人,楊何又傳授京房、司馬談,京房傳梁丘賀,賀傳其子梁丘臨,臨傳王駿。丁寬原從田何學易,與周王孫同門,後又從周王孫學古義,號周氏傳,在景帝時,為梁孝王將軍,距吳楚,號丁將軍,作易說三萬言,解釋易經的旨趣,他將周易傳給田王孫,田王孫傳給施讎、孟喜、以及先學於京房的梁丘賀,在西漢稱為施孟梁丘之學。其中孟喜的易學雜有陰陽災異之說。漢書儒林傳說他曾得「易家候陰陽災變書。」他向人宣稱,是他的老師田王孫臨死時,枕在他膝上,將此書獨傳給他。但是他的同窗梁丘賀指其為詐言。除孟喜外,由丁寬與王同所傳的門徒,講授易學皆本於田何。但另有一京房,從焦延壽學易,最長於災變之說。焦延壽自說嘗從孟喜學易,孟喜死後,京房以為延壽之學即是孟氏易學,但為孟喜的門徒所否認。漢成帝時,劉向校書,考易說,以為諸家皆祖田何,唯京氏為異,或因焦延壽獨得隱士之說,假託於孟喜,故與眾不同。京房在漢元帝時,屢言災異,皆能應驗,因而得幸,後來竟為權臣石顯所譖誅。京房之易傳給殷嘉、姚平、乘弘等人,由是有京氏之學。

施孟梁丘與京氏四家皆列於學官,尚有未立學官的費直與高相兩家。費直字長翁,治易長於卦筮,無章句,徒以彖象繫辭十篇文言解說上下經。高相治易,亦無章句,專說陰陽災異。

西漢六家易學,到了東漢,只盛行費直一家。據隋書經籍志說,後漢陳元、鄭眾、馬融、鄭玄、荀爽,以及魏代王肅、王弼,皆傳費氏易,自是費氏大興,其他各家漸衰。在陳、梁時代,傳費氏學的鄭玄王弼二家易經,都列於國學。

鄭玄先從第五元學京房易,後從馬融學費氏易,他的易學是費氏兼有京氏,學者皆說鄭氏主於象數。王弼易學雖說出於費直,但他的易注全廢象數,而主於義理。唐孔穎達依王注作疏,他在自序中推崇王注為「獨冠古今」。由此王注盛行。四庫全書總目說:「易本卜筮之書,故末派寖流於讖緯,王弼乘其極敝而攻之,遂能排擊漢儒,自標新學。」王注當初也曾遭遇顧悅之等問難,至孔疏專崇王注之後,各家問難始息,而鄭學也從此寖微。後有李鼎祚作周易集解,採集孟喜、京房、馬融、荀爽、鄭玄、虞翻、陸績、干寶、王肅等三十五家之說而成書,自序說:「刊輔嗣之野文,補康成之逸象。」鄭學以及其他各家漢學得以保存梗概。四庫全書提要評李氏集解說:「蓋王學既盛,漢易遂亡,千百年後,學者得考見畫卦之本旨者,惟賴此書之存耳。」

王注孔疏,就是十三經裏的周易注疏本,主於義理,李氏集解主於象數,以此開出後代義理象數兩大學派。義理以宋儒胡瑗與程伊川為著名,象數以清儒惠棟、張惠言、焦循為最著。另有宋儒邵堯夫也是象數派,但他的學說源於陳搏的河圖洛書,清儒胡渭特著易圖明辨,指先天圖等是道家修鍊之說,不能以此解釋易理。

學易選注,不能有一偏之見。易自太極生兩儀,而後四象八卦,以至三百八十四爻,所說的象數,變化萬千,如果掃盡象數,專說義理,不免流於空言,但如不尚義理,專說象數,又恐不免流於讖緯異說。選注而欲避免這些流弊,則兼採象數義理之醇而不雜者,應該是正確之途。

周易注解或說易之書,在四庫全書總目裏列有一百六十七部,一千七百六十卷,另存目三百十八部,二千三百七十二卷。而在四庫全書以後的著述尚無計算。卷帙如此浩繁,難免學者望洋興歎。今為便利初學,選出以下四種,並據先儒之評,略加介紹。

一、周易正義。魏王弼及其弟子韓康伯注,唐孔穎達疏。此為十三經注疏中的周易注疏本。周易上下經是王弼注,繫辭上下傳以及說卦序卦雜卦各傳則是韓康伯注。王氏說易,全廢象數,四庫全書總目說:「平心而論,闡明義理,使易不雜於術數者,弼與康伯深為有功。祖尚虛無,使易竟入於老莊者,弼與康伯不能無過。瑕瑜不掩,是其定評。」孔氏依注作疏,由於王注掃棄舊文,沒有古義可引,所以解釋文句時不免多用空言。但欲解讀王韓之注,不能不讀孔疏。

二、周易集解纂疏。清李道平撰。唐李鼎祚撰周易集解,採集三十五家之說,而成一本漢易專集。三十五家是:子夏、孟喜、焦延壽、京房、馬融、荀爽、鄭玄、劉表、何晏、宋衷、虞翻、陸績、干寶、王肅、王弼、姚信、王廙、張璠、向秀、王凱沖、侯果、蜀才、翟元、韓康伯、劉巘、何妥、崔憬、沈驎士、盧氏、崔覲、伏曼容、孔穎達、姚規、朱仰之、蔡景君。四庫全書總目推崇此書是保存漢易之寶笈,千百年後,學者由此可以考見畫卦之本旨。然而要把此書讀通,實在很難。纂疏即為解釋集解而作,學者讀了纂疏,始懂集解。

三、周易集注。明來知德撰。來氏取繫辭上傳中「錯綜其數」之義,以論易象。所論之象有卦情、卦畫、中爻、錯卦、綜卦、爻變,占中等象,其注各卦,先釋象義、字義及錯綜義,然後解釋本卦本爻正意。他所說的中爻之象,即是漢易的互體之法。來氏在萬縣深山中精思二十九年,自成一家之說,推崇他的人很多,但也有不少人詬其過於繁碎。

四、古周易訂詁。明何楷撰。何氏將周易上下經與孔子的十翼各篇分列,以復田何所傳古易之舊,又欲便於學者研讀,另取孔子十翼中的彖傳象傳以及文言,隨卦附列於上下經,以祖費直之意。此書取材宏富,漢晉以來的舊說,雜採並陳,不株守一家之言,而且辭必有據,不為穿鑿附會之說,雖然予人以博而不精之感,但供學者採擇之處甚多,不可因其駁雜而廢棄。

上述四種,孔氏正義偏於義理,李氏纂疏偏於象數,而來氏集注與何氏訂詁則是象數義理兼採之作。學者可先研讀訂詁,再依次研讀來氏集注,孔氏正義,李氏纂疏。然後再讀其他漢宋各注,自然了解如何取捨。最需了解者,即為研讀任何注解都要以幫助研讀經傳為主旨,研讀經傳又以研求形而上學為主旨。繫辭傳說:「形而上者謂之道,形而下者謂之器。」讀易而不學道,縱然在先儒所說的象數義理上如何用功研究,則其所獲都是微乎其微。

初學周易,無論讀那一家的注解,都有不少困難,尤其是漢注,所說的象數十分瑣碎,愈讀愈不得其要。然而聖人設卦觀象,藉象明理。象數不明,無由明理。所以象數雖繁,仍不能完全廢棄。茲據繫辭傳、說卦傳,以及各家之注,舉出幾條凡例,可為初學略識象數之一助。

一、八卦形體:六畫卦分為上下兩體,上為上卦,又稱外卦,下為下卦,又稱內卦。兩體就是兩個三畫卦體。欲知六十四卦,必須熟記八卦。古人有一首歌訣,頗便於記誦,朱子將其列於周易本義首頁,名為「八卦取象歌。」其歌曰: 乾三連,

乾三連, 坤六斷。

坤六斷。 震仰盂,

震仰盂, 艮覆盌。

艮覆盌。 離中虛,

離中虛, 坎中滿。

坎中滿。 兌上缺,

兌上缺, 巽下斷。

巽下斷。

二、兩體卦象:六畫卦上下兩體,每一卦體都有很多的取象,有遠取諸物,有近取諸身,有言八卦之德,詳見說卦傳。但每卦有一主要的象,就是乾為天,坤為地,震為雷,巽為風,坎為水,離為火,艮為山,兌為澤。熟記此八卦基本之象,即可認識六十四卦的兩體卦象,同時有助於讀記六十四卦,如比卦 ,象曰:「地上有水,比。」通常依卦象讀為「水地比。」大有卦

,象曰:「地上有水,比。」通常依卦象讀為「水地比。」大有卦 ,象曰:「火在天上,大有。」讀為「火天大有。」其餘類推。

,象曰:「火在天上,大有。」讀為「火天大有。」其餘類推。

三、互體之象:繫辭下傳說:「若夫雜物撰德,辨是與非,則非其中爻不備。」漢學家義,此「中爻」就是初上兩爻之中二三四五爻。以二三四爻互為一個三畫卦體,又以三四五爻互為一個三畫卦體,名為互體,也叫做中爻。例如水雷屯卦 ,本為震下坎上兩體,今以中間四爻觀之,則二至四爻為坤,三至五爻為艮,於是一個六畫卦,便得震坎坤艮四個三畫卦,原只有雷水二象,現在又發現地山二象。互體是見於左傳的古法,如春秋莊公二十二年左氏傳,陳侯使周史筮,遇觀

,本為震下坎上兩體,今以中間四爻觀之,則二至四爻為坤,三至五爻為艮,於是一個六畫卦,便得震坎坤艮四個三畫卦,原只有雷水二象,現在又發現地山二象。互體是見於左傳的古法,如春秋莊公二十二年左氏傳,陳侯使周史筮,遇觀 之否

之否 ,曰:「坤,土也。巽,風也。乾,天也。風為天於土上,山也。」杜預注:「觀六四爻變巽為乾,故曰風為天。自二至四有艮象,艮為山。」通常講互體,只講中四爻,但虞翻解釋

,曰:「坤,土也。巽,風也。乾,天也。風為天於土上,山也。」杜預注:「觀六四爻變巽為乾,故曰風為天。自二至四有艮象,艮為山。」通常講互體,只講中四爻,但虞翻解釋 豫卦,所說的互體,又以初爻連至五爻,互為坤坎二卦,而為

豫卦,所說的互體,又以初爻連至五爻,互為坤坎二卦,而為 水地比卦,以及三爻連至上爻,互為坎坤二卦,而為

水地比卦,以及三爻連至上爻,互為坎坤二卦,而為 地水師卦,在其三至上爻的五體中,師體半現,如此所得的卦象尤多,但更麻煩。

地水師卦,在其三至上爻的五體中,師體半現,如此所得的卦象尤多,但更麻煩。

四、爻變之卦:說卦傳:「故易六位而成章。」韓康伯注:「六位,爻所處之位也。」六位,依畫卦次序,由下而上,為「初二三四五上。」處在六位之爻有四種,以「九六七八」之數代稱之,孔氏正義引先儒之說,九六七八本於揲蓍的策數,七「 」為少陽,八「

」為少陽,八「 」為少陰,質而不變,為爻之本體,九「

」為少陰,質而不變,為爻之本體,九「 」為老陽,六「

」為老陽,六「 」為老陰,文而從變,故為爻之別名。爻位合讀,列在初位與上位的老陽讀為「初九、上九。」在二三四五位的老陽讀為「九二、九三、九四、九五。」老陰亦如此讀。老陽老陰之變,何氏古周易訂詁引先儒說,老陽變為少陰,老陰變為少陽,也就是九「

」為老陰,文而從變,故為爻之別名。爻位合讀,列在初位與上位的老陽讀為「初九、上九。」在二三四五位的老陽讀為「九二、九三、九四、九五。」老陰亦如此讀。老陽老陰之變,何氏古周易訂詁引先儒說,老陽變為少陰,老陰變為少陽,也就是九「 」變為八「

」變為八「 」,六「

」,六「 」變為七「

」變為七「 」。例如乾初九

」。例如乾初九 ,內卦乾變為巽,而為天風姤

,內卦乾變為巽,而為天風姤 。九二

。九二 內卦乾變為離,而為天火同人

內卦乾變為離,而為天火同人 。這也是見於左傳的古法。如左莊二十二年,陳侯筮,遇觀

。這也是見於左傳的古法。如左莊二十二年,陳侯筮,遇觀 之否

之否 ,杜注:「觀六四爻變而為否。」左傳僖公十五年,晉獻公筮,遇歸妹

,杜注:「觀六四爻變而為否。」左傳僖公十五年,晉獻公筮,遇歸妹 之睽

之睽 ,杜注:「歸妹上六變而為睽。」左傳昭公二十九年,蔡墨答魏獻子說:「坤

,杜注:「歸妹上六變而為睽。」左傳昭公二十九年,蔡墨答魏獻子說:「坤 之剝

之剝 ,曰:龍戰于野。」杜注「坤上六變。」九爻六爻所變之卦,又名「之卦」,漢易學家往往以此說易。

,曰:龍戰于野。」杜注「坤上六變。」九爻六爻所變之卦,又名「之卦」,漢易學家往往以此說易。

五、三才六位:繫辭下傳說:「易之為書也,廣大悉備。有天道焉,有人道焉,有地道焉。兼三才而兩之故六。」三才就三畫卦說,上畫為天,中畫為人,下畫為地,就六畫卦說,初二為地,三四為人,五上為天。說卦傳說:「分陰分陽,迭用柔剛。」來知德注:「以爻位言,分初三五為陽位,二四上為陰位也。既分陰分陽,乃迭用剛柔之爻以居之。或以柔居陰,以剛居陽,為當位,以柔居陽,以剛居陰,為不當位。亦有以剛柔之爻互居陰陽之位,為剛柔得中者,故六位雜而成文章也。」但王輔嗣以為初上無陰陽定位,故韓康伯注依王說,只是二四為陰,三五為陽。若以六爻成卦而言,則六畫皆謂之位。易緯鑿乾度說:「初為元士,二為大夫,三為三公,四為諸候,五為天子,上為宗廟。凡此六者,陰陽所以進退,君臣所以升降,萬人所以為象則也。」漢儒頗多據此為說,後儒也有不從者。

以上所舉,只是常見於各家的注解者,尚有其他通例,可從各家之注求其了解。此外,漢儒所說的卦氣、爻辰、納甲,以及宋儒所傳的河圖洛書等,初學不必急於研究。

漢儒解說周易,各有其習用的體例,如卦氣、消息、爻辰、納甲、升降等,都是常見的漢儒學說,學者讀漢注,縱然不想深入研究,但不能沒有粗淺的認識,否則讀不下去,茲分條簡介如下,供初學參考。

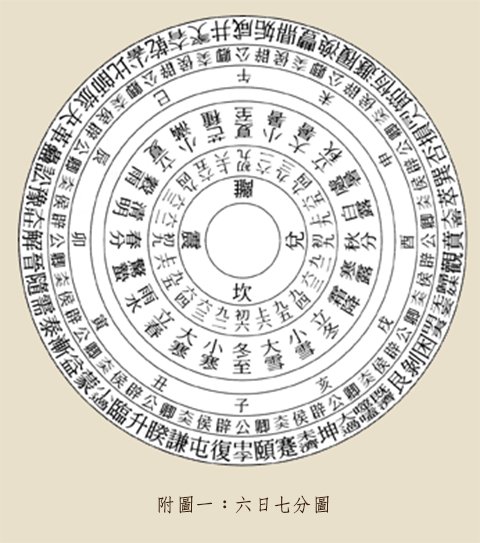

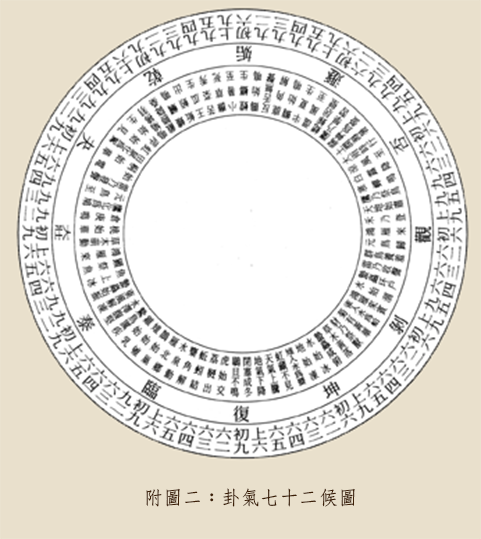

一、卦氣。此說出於易緯稽覽圖,漢世諸儒大多採用。稽覽圖開頭就說:「甲子卦氣起中孚。」書中所論卦氣甚為詳細。四庫全書提要以為此「即孟喜京房之學所自出,漢世大儒言易者,悉本於此,」清儒惠氏棟著易漢學,將孟氏卦氣說列為圓圖,加以解釋。綜其要義,是以坎離震兌四方之卦為四正卦、坎北、離南、震東、兌西,分主春夏秋冬四時,並以四正卦各爻配合一年二十四節氣。其餘六十卦分布十二月,每月五卦,每卦主值六日七分,合為「周天之數。」也就是一年的日數。如是周而復始。六十卦中又以十二消息卦為辟卦,其餘四十八卦為雜卦。辟卦為君,雜卦為臣。雜卦又分為公、卿、大夫、諸侯四等。如此分主一年四時節氣日數,旨在占驗風雨寒溫,以為徵應。

二、消息。此即十二辟卦,說明陰陽消息之理。惠氏易漢學說:「辟卦十二,謂之消息卦,乾盈為息,坤虛為消,其實乾坤十二畫也。」又引繫辭上傳:「變通配四時。」虞仲翔曰:「變通配時,謂十二月消息也。」乾坤二卦變通消息,如:姤 ,一陰初生,為五月卦。遯

,一陰初生,為五月卦。遯 ,為六月卦。否

,為六月卦。否 ,為七月卦。觀

,為七月卦。觀 ,為八月卦。剝

,為八月卦。剝 ,為九月卦。至十月而成純坤

,為九月卦。至十月而成純坤 。又自復

。又自復 ,一陽初生,為十一月卦。臨

,一陽初生,為十一月卦。臨 ,為十二月卦。泰

,為十二月卦。泰 ,為正月卦。大壯

,為正月卦。大壯 ,為二月卦。夬

,為二月卦。夬 ,為三月卦。至四月,而成純乾

,為三月卦。至四月,而成純乾 。干寶注乾坤十二爻,即用消息之說,如注乾初九:「陽在初九,十一月之時,自復來也。」注坤初六:「陰氣在初,五月之時,自姤來也。」

。干寶注乾坤十二爻,即用消息之說,如注乾初九:「陽在初九,十一月之時,自復來也。」注坤初六:「陰氣在初,五月之時,自姤來也。」

三、爻辰。以乾坤兩卦的十二爻,配合子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥十二辰,名為爻辰。易緯乾鑿度說:「乾陽也,坤陰也,並治而交錯行。乾貞於十一月子,左行陽時六。坤貞於六月未,右行陰時六。以奉順成其歲,歲終,次從於屯蒙。」惠氏易漢學依鄭康成所說,列有十二月爻辰圓圖,乾卦六爻,自初九至上九,配子寅辰午申戌,坤卦六爻,自初六至上六,配未酉亥丑卯巳。十二爻既與十二辰配合,又合於十二律,惠氏又有爻辰所值二十八宿圖。鄭康成說易,多用爻辰,其書久佚。

四、納甲。以八卦納十干,也就是以八卦與甲乙丙丁等十干相配合,名為納甲。其法即以乾納甲壬,坤納乙癸,震納庚,巽納辛,艮納丙、兌納丁,坎納戊,離納己。焦氏循易圖略說:「納甲之法始見京房易傳,其說云,分天地乾坤之象,益之以甲乙壬癸,震巽之象配庚辛,坎離之象配戊己,艮兌之象配丙丁,八卦分陰陽,六位配五行。」焦氏說,京房納甲之說在當時已為異黨,京氏得之焦延壽,延壽得之隱士,而託諸孟喜。魏伯陽參同契,本於京氏,而繫之於日月,以坎戊為月精,離己為日光,其說用以解釋煉丹之法,虞仲翔則用來解釋周易。惠氏易漢學有虞仲翔八卦納甲圖,並將虞氏以納甲解說坤蹇等卦彖辭舉為實例。

五、升降。荀慈明解釋周易,以陽升陰降之義為主。升降是就一卦六爻之位而言,乾鑿度以五為天子,故五位為君位,所謂陽升,就是不在五位的陽爻應當升居五位為君。所謂陰降,就是居在五位的陰爻應當降居二位或其他各位為臣。惠氏易漢學說:「荀慈明論易,以陽在二者,當上升坤五為君,陰在五者,當降居乾二為臣。」惠氏並舉左傳昭公三十二年史墨論魯昭公:「在易卦,雷乘乾,曰大壯,天之道。」即言九二之大夫當升五為君,以為慈明之說合于古之占法。但是張惠言的周易荀氏九家義則說,陽升于坤,不限於九二一爻,但各陽爻所升居之位,一定是五位。如荀爽注離及小過,都是以九四升居五位。至於陰降,則因為臣道無方,不必限于二位。這是就陰陽爻而言升降之義。此外,例如升卦 「初六,允升大吉,」荀爽曰:「謂一體相隨,允然俱升。初欲與巽一體升居坤上,位尊得正,故大吉也。」荀氏的意思,升卦的下卦巽

「初六,允升大吉,」荀爽曰:「謂一體相隨,允然俱升。初欲與巽一體升居坤上,位尊得正,故大吉也。」荀氏的意思,升卦的下卦巽 ,整體的升居具上卦坤

,整體的升居具上卦坤 之上,如此,原來的九二自然就隨下卦全體而升居九五之位了。這是就上下卦而言升降之義。

之上,如此,原來的九二自然就隨下卦全體而升居九五之位了。這是就上下卦而言升降之義。

六、旁通。焦循易圖略說:「旁通之說見於虞翻。」惠棟的易例舉乾文言:「六爻發揮,旁通情也。」陸績注:「乾六爻發揮變動,旁通於坤,坤來入乾,以成六十四卦。故曰旁通情也。」所謂旁通,就是乾與坤旁通、屯與鼎旁通、蒙與革旁通等。以乾坤旁通而言,乾卦 六爻皆陽,坤卦

六爻皆陽,坤卦 六爻皆陰,乾卦二五兩爻變動,旁通到坤卦二五兩位,則致坤卦成為坎卦

六爻皆陰,乾卦二五兩爻變動,旁通到坤卦二五兩位,則致坤卦成為坎卦 ,而坤卦二五兩爻變動,同樣的旁通到乾卦,則使乾卦成為離卦

,而坤卦二五兩爻變動,同樣的旁通到乾卦,則使乾卦成為離卦 。如虞翻注坎卦彖辭曰:「乾二五之坤,與離旁通,」注離卦彖辭曰:「坤二五之乾,與坎旁通。」惠氏易例並有旁通卦變以及旁通相應等例,各舉虞注小畜、履、睽、鼎諸卦以說明,詳見原書。

。如虞翻注坎卦彖辭曰:「乾二五之坤,與離旁通,」注離卦彖辭曰:「坤二五之乾,與坎旁通。」惠氏易例並有旁通卦變以及旁通相應等例,各舉虞注小畜、履、睽、鼎諸卦以說明,詳見原書。

七、八宮。京房之易有八宮卦,其說出於京氏易傳積算法。荀爽、陸績、干寶等,皆以此說解易。惠氏易漢學有京氏八宮卦次圖,以六十四卦分為八宮,乾震坎艮為陽四宮,坤巽離兌為陰四宮,依此次序,從乾卦開始,每卦初爻為一世,二爻為二世,以至上爻為上世。一世至五世,每一變即為另一卦,上世不變,而返四爻,變為游魂卦,然後內卦三爻全體還復,而為歸魂卦。此即三才六位以及繫辭上傳說的「游魂為變」之義。京氏積算法說:「孔子易、云有四易,一世二世為地易,三世四世為人易,五世八純為天易,游魂歸魂為鬼易。」八宮六十四卦以乾為首,茲以乾宮世變返復為例,介紹如下:餘可類推。 乾。

乾。 一世變為姤。

一世變為姤。 二世變為遯。

二世變為遯。 三世變為否,下體成坤,

三世變為否,下體成坤, 四世變為觀。

四世變為觀。 五世變為剝。

五世變為剝。 因為上世不變,而返於四,上體成離,變為火地晉,稱為游魂卦。

因為上世不變,而返於四,上體成離,變為火地晉,稱為游魂卦。 下體皆復為乾,變為火天大有,稱為歸魂卦。

下體皆復為乾,變為火天大有,稱為歸魂卦。

讀周易漢注,如讀李鼎祚的周易集解,先了解以上幾條漢儒說易的體例,自然便利多了。然須注意者李氏集解博採三十五家之說,其中焦京之學,以及孟氏的一部分學說,皆是術數家言,如皮錫瑞的經學通論所說,焦延壽、京房之學,明陰陽術數,為易之別傳。孟喜的卦氣,鄭康成的爻辰,也都是易之別傳。皮氏之論固難得到一般漢易學家的同意,但一切象數可為研求經義之參考,而不流為術數家推衍災異之用,此一治易態度應無疑議。

四庫全書總目說:「漢儒言易,多主象數,至宋,而象數之中復歧出圖書一派。」圖書學說遠異於義理學派,也與漢儒的象數學派不同,後世諸儒為此爭論不已,或說圖書是宋人假託之作,不可以解經,或說圖書理數出自天然,非後人所能臆造,以此說易未嘗不可。究竟此派學說如何,不妨從以下幾點窺其大概。

繫辭上傳說:「易有太極,是生兩儀,兩儀生四象,四象生八卦。」「河出圖、洛出書,聖人則之。」孔穎達疏:「如鄭康成之義,則春秋緯云,河以通乾出天苞,洛以流坤吐地符。河龍圖發,洛龜書感。河圖有九篇,洛書有六篇。孔安國以為,河圖則八卦是也,洛書則九疇是也。」

繫辭傳文及鄭注,雖有太極圖書之說,但無圖象,至宋代,始有圖象出現。宋朱震在他所著的漢上易集傳裏,將圖書傳授的原委說得很詳細,宋史儒林傳記載朱氏此說:「陳摶以先天圖傳种放,放傳穆脩,穆脩傳李之才,之才傳邵雍。放以河圖、洛書傳李溉,溉傳許堅,許堅傳范諤昌,諤昌傳劉牧。穆脩以太極圖傳周敦頤,敦頤傳程顥、程頤。是時張載講學於二程邵雍之間,故雍著皇極經世書,牧陳天地五十有五之數,敦頤作通書,程頤作易傳,載造、太和、參兩篇。」宋史道學邵雍傳所說比較簡單,大致與此相符。

傳圖書之學,始於華山道士陳摶圖南,盛於劉牧與邵雍,但劉氏以為,河圖之數為四十五,洛書之數為五十五,邵子則以五十五數為河圖,四十五數為洛書。劉學在宋仁宗時頗為盛行,後來朱子從蔡元定的意見,取邵子的河圖洛書,與先天大小方圓各圖,以及文王八卦次序方位圖等,加上他自己改訂的卦變圖,共有九圖,列在他的周易本義卷首,同時他又著易學啟蒙,闡明邵子之學,邵學於是興起。

朱子但載九圖於本義之首,未載陳摶所傳的先天圖。據趙撝謙六書本義說:「天地自然之圖,伏羲氏龍馬負圖出於滎河,八卦所由以畫也。此圖世傳蔡元定得於蜀之隱者,祕而不傳,雖朱子亦莫之見。今得之陳伯敷氏,嘗熟玩之,有太極函陰陽、陰陽函八卦之妙。」胡渭易圖明辨以為此圖就是陳摶傳下來的先天圖,也叫做太極圖,其自然而然之妙,非竊窺造化陰陽之秘者,亦不能為也,但不可指以為伏羲之河圖耳。此圖據說蔡元定在其晚年得之,不久即病卒,所以朱子亦未之見,蔡死後,秘藏於家,至明初始傳出。但胡渭以為,此圖朱子或者見過,也許朱子因為此圖出於陳摶,源自魏伯陽的參同契,不若河圖五十五點出自繫辭傳「凡天地之數五十有五」為有根柢,故未與九圖一同載出。

本義首列的九圖,其下皆有說明。河圖有五十五個黑白點,即是天地之數,此所以成變化而行鬼神。洛書黑白四十五點,分布為龜的形象。其後依次為:伏義八卦次序圖、伏義八卦方位圖、伏義六十四卦次序圖、伏義六十四卦方位圖,朱子稱為伏義四圖,其說皆出於邵氏,即所謂先天之學。再其後為:文王八卦次序圖、文王八卦方位圖,乃入用之位,後天之學。最後就是卦變圖,以明彖傳中的卦變之義。

陳摶圖書之學,傳到邵子,經朱子與蔡元定闡述之後,頗多儒生以此說易,明儒來知德的伏羲文王錯綜圖說,最為顯著。但非議圖書的人也不少,且舉幾條重要的議論:元儒陳應潤著周易爻變義蘊,認為先天諸圖雜以參同契爐火之說,皆非周易本旨,只是道家假借易理,以為修煉之術。又謂周敦頤的無極太極二氣五行之說,自是一家的議論,不可釋易。清儒黃宗炎作周易象辭,附尋門餘錄及圖書辨惑,他說,周易未經秦火,不應另有祕圖,由道家藏匿,至陳摶始出現。又說陳摶的圖書是道家養生之術。胡渭著易圖明辨,詳辨河圖、洛書、五行、九宮、參同契、先天圖、太極圖、龍圖、易數鉤隱圖、啟蒙圖書、先天古易,後天之學,卦變,象數流弊。引經據典,互相參證,窮溯圖書本末,使學者知圖書之說乃脩鍊術數二家旁分易學之支流,而不是易學的根柢。確實大有功於經學。

宋史隱逸傳說,陳摶字圖南,五代後唐時人,隱居華山修煉道術,到了宋朝,太宗賜號他為希夷先生。他在臨終前,親書數百言陳給太宗,約定日期,化形在石室中,如期而卒,經過七日,肢體猶溫,洞口有五色雲,彌月不散。平生好讀周易,手不釋卷,能知他人心意,例如他的齋中有一個大瓢掛在壁上,道士賈休復心欲而未啟口,摶謂休復曰:「子來非有他意,蓋欲吾瓢耳。」即呼侍者取瓢與之。賈道士大驚,以為神人。

宋史道學傳說,邵雍字堯夫,諡號康節,師事李之才,受河圖、洛書、伏羲八卦六十四卦圖像。之才之傳,遠有端緒,而雍探賾索隱,妙悟神契,洞徹蘊奧,汪洋浩博,多其所自得者。司馬光事他為兄長,程顥讚美他的學問為內聖外王之學,程頤因為他遇事而能前知,嘗讚美他說:「其心虛明,自能知之。」

由宋史所記陳邵二人的修養看來,可知圖書之學,始由陳摶研究周易而發明,邵雍溫故而續有新的創見,當可證明胡渭諸儒所辨不虛。這在株守義理或漢學家看來,是為離經而不可取,然而易理廣大悉備,陳邵的圖書之學雖屬自創,未嘗不是易中之一義,後人拿來為學易之一助,也未嘗不可,但不可像後世圖書學派那樣執此為學易的唯一方法,更不可由圖書學易而走入道家煉丹之途。易經是學為聖人的學問,拿來學長生不老,豈不怕孔夫子笑為牛刀割雞。

河圖洛書之學其圖甚多,現在選出六個圖附在後面,略供參考。

自漢至今,諸儒說易,或主象數,或主義理,各有所見,也各有所偏。學者研讀周易,不能不讀諸儒的注解,但如不小心,難免為偏見所蔽。司馬遷作孔子世家贊說:「自天子王侯,中國言六藝者,折中於夫子。」吾人學易,如能以孔子的十翼折中諸儒之說,自可不惑於門戶之爭,而無偏無蔽的探索於聖經。

伏羲畫卦,文王周公繫辭釋卦釋爻,卦與繫辭皆名為經。文王釋卦之辭名為彖辭,周公釋爻之辭名為象辭。彖辭象辭隨六十四卦分為上下二篇,是為二篇經文。孔子所作的十翼,名為十傳,是為釋經而作。其彖傳象傳亦隨經文分為上彖、下彖、上象、下象,此為十篇傳文的前四篇。其餘六篇是文言傳、繫辭上下傳、說卦傳、序卦傳、雜卦傳。

依孔穎達正義說,彖傳是統論一卦之義,或說其卦之德,或說其卦之義,或說其卦之名。象傳分為大象小象,大象是總象一卦,如乾卦「象曰,天行健,君子以自強不息。」小象是分釋六爻之象辭,如釋乾卦爻辭說:「潛龍勿用,陽在下也。見龍在田,德施普也。」以至「用九,天德不可為首也。」其他各卦皆如此類。

文言傳專釋乾坤二卦。姚信、孔穎達,皆引繫辭下傳說,乾坤其易之門,其餘諸卦及爻皆從乾坤而出,此二卦義理深奧,故特作文言以開釋之。

繫辭傳是周易通論,不附於經,別自分為上下二篇。孔氏正義引何氏說,上篇明無,下篇明幾,並引繫辭上傳:「易有太極。」太極即是無。又:「聖人以此洗心,退藏於密。」也是說無。下傳:「知幾其神乎。」幾者動之微,是從無入有之意。何楷古周易訂詁以為,繫辭傳是孔子統論一經之卦爻大體凡例,以其無經可附,故自分上下。或謂簡編重大,是以分之。

說卦傳的意義,孔氏正義說,伏羲氏畫八卦後,重為六十四卦,其以三畫重為六畫之意未明,而八卦為六十四卦之本,其仰觀俯察、近取諸身、遠取諸物之象,也未顯見,所以夫子以此備說重卦之由,以及八卦所為之象。

序卦傳是解釋文王所序六十四卦的先後相次之義。來矣鮮說:「孔子分明恐後儒雜亂文王之序卦,故借此一端之理以序之。」

雜卦傳是說明序卦以外的錯綜之義。韓康伯說:「雜卦者,雜糅眾卦,錯綜其義,或以同相類,或以異相明。」來矣鮮以為,雜卦就是雜亂文王之序卦。孔子恐後學以序卦為定理,不知其中有錯綜二體,故雜亂其卦,前者居于後,後者居于前,止將二體兩卦有錯有綜者下釋其意。故乾剛坤柔比樂師憂是也。使非有此雜卦,象必失其傳矣。來氏據繫辭上傳「錯綜其數」以論易象,故於雜卦傳解釋錯綜之義特別詳細。

歷代諸儒說易,無論說象者、說數者、說義理者,以至焦京學者、圖書學者,皆有偏執,各是其所是,各非其所非。然而孔子十篇傳文,說大衍之數,卦爻之象,形上形下,顯仁藏用,順性命之理,序人倫之道,何有所偏。吾人研讀周易,開始讀一家注解,尚無疑問。如讀兩家以上之注,便會發生問題,此說也有道理,彼說也有道理,彼此之說,大異其趣,不知如何採擇。讀的注解愈多,愈感困難。此須折中於夫子,拿十翼作尺度,衡量諸說,是則是,非則非,各種問題自能解決。

周易有經有傳,又有歷代諸儒的解說,研讀周易應該從何讀起。此一問題,儒者解答不一。如依多數主張,則須先讀孔子十翼中的說卦傳,次讀上下繫辭傳,然後讀上下經。這個次序大致不差。但是一部周易廣大悉備,有天道,有人道,有地道,象數繁雜,義理深奧,愈讀愈感覺困難。因此,在讀上下繫辭傳時,應該注意探究周易的本體,然後讀經時可以執簡馭繁,深入研求經義。

何謂周易本體,繫辭上傳說:「大衍之數五十,其用四十有九。」又說:「是故易有太極,是生兩儀,兩儀生四象,四象生八卦。」由太極兩儀四象八卦次第生起觀之,便知太極就是周易的本體。再以大衍之數而言,以五十莖蓍草,揲蓍求卦,先取出一莖不用,然後用四十九莖,依法求之,為入用之數。其一不用之數即示本體無為之義。所以韓康伯注引王弼之說:「斯易之太極也。」

本體無名,無名則無人知有本體,所以孔子名易之本體為太極。太極一詞如何解釋,繫辭上傳說:「易無思也,無為也,寂然不動,感而遂通天下之故。」韓氏注:「斯蓋功用之母,象數所由立。」易緯乾鑿度以為易之德是「光明四通,傚易立節。虛無感動,清淨炤哲。」鄭康成注:「做易者,寂然無為之謂也。」乾鑿度又說:「易有太易,有太初,有太始,有太素也。太易者未見氣也。太初者氣之始也。太始者形之始也。太素者質之始也。氣形質具而未離,故曰渾淪。渾淪者,言萬物相渾成而未相離。」由以上諸義,可以略知,太極無形,而有實體。寂然不動,感而遂通。不動則無思無為,感通則起作用。由不動之體而起感通作用時,便有陰陽明暗的意念分別,此即太極生兩儀之義。生兩儀以至生四象生八卦,這幾個生字不是母體生子體的意思,而是太極自體由寂靜而感動時所顯現的各種形象。就形象而言,無論宇宙人生,都有盈虛消息,可謂是生,生則有滅,但就太極而言,萬象雖有生滅,本體並無生滅。比喻海水所起的波浪,波起,可說是生,波伏,可說是滅,但是海水不隨波浪生滅,起伏生滅是其形象,不隨形象生滅是其本體。雖然海水不隨波浪生滅,但海水與波浪未嘗分離。太極與萬象即如此喻。動植礦物,流水行雲,森羅萬象、無一不以太極為體,無一能離太極之外,吾人身心全體就是一太極。

易之本體,由伏羲氏觀象發現,因而畫卦教人。繫辭下傳說:「古者包犧氏之王天下也,仰則觀象於天,俯則觀法於地,觀鳥獸之文,與地之宜。近取諸身,遠取諸物,於是始作八卦,以通神明之德,以類萬物之情。」伏羲氏俯仰觀象,發現本體,於是近取諸身,遠取諸物,以作八卦,一以通神明之德,一以類萬物之情。

學者讀經,即從八卦觀想,一則從八卦而觀重為六十四卦,以類辨萬物變化之情,一則從八卦而觀四象兩儀,以通太極神明之德。萬物變化之情在六畫卦的六爻虛位上周流顯現,物變而位不變,即藉不變之位觀其變化之情。萬物變化,或吉或凶,能夠類辨其情,便能知所趨避。但是人情皆有偏私之弊,以偏私之情趨吉避凶,非常有限,甚至無法趨避,縱能趨避,也不是大吉大凶。如欲趨避大吉大凶,如國家興亡,個人生死,則非神明之德不可。所以讀易必須明體,唯有明體,始能發揮大用。本體發明至究竟,即為聖人,文王演易興周,孔子傳易,為中華文化點起不滅的明燈,永為人類照明。易為聖賢之學,讀易即為希聖希賢,以此讀易,則於經義自可深求。

繫辭上傳說:「是故君子居則觀其象而玩其辭,動則觀其變而玩其占。是以自天祐之,吉无不利。」這是孔子教人如何學易,即在平時觀象玩辭,有事占筮,則觀變玩占。

學易觀象就是依卦而觀。先認識八卦所含的萬象,如天地雷風水火山澤等,詳見說卦傳。次觀六十四卦,每卦六爻,總觀一卦有一卦之象,分觀六爻有六爻之象。卦爻所含諸象各有廣泛的義蘊,例如水象,有險阻義,有利濟義。火能照明,也能焚物。水火相攻,也能相濟。其他諸象莫不皆然。不讀視聖人所繫的文辭,則不能了解這些意義。所以繫辭上傳說:「聖人設卦觀象,繫辭焉,而明吉凶。」又說:「彖者言乎象者也,爻者言乎變者也。」彖是文王所作的卦辭,繫在每卦之下,如:「乾,元亨利貞。」爻辭是周公所作,亦名象辭,繫在每爻之下,如乾卦:「初九,潛龍勿用。」坤卦:「初六,履霜,堅冰至。」繫辭傳所說玩辭,即指研讀彖辭象辭而言,但孔子所作的彖傳象傳,學者必須一併研讀。經文中凡有「彖曰」的就是彖傳,凡有「象曰」的就是「象傳」。

觀變玩占,先觀卦爻的變化。六畫卦中,一爻變,一卦盡變。六爻皆從揲蓍而得,揲蓍求卦叫做筮,諸儒所說的筮法不盡相同,但以繫辭上傳大衍之數章為依據。其法以五十莖蓍草,去一不用,而用四十九莖,經過分二、掛一、揲四、歸奇諸程序,而為一變,三變而成一爻,十八變而成一卦。在三變而成一爻時,視其過揲的蓍草之數,亦名策數,或為三十六,或為二十四,或為二十八,或為三十二,再以四數揲之,則三十六得九為老陽,二十四得六為老陰,二十八得七為少陽,三十二得八為少陰。老變,而少不變。老變就是老陰變為少陽,老陽變為少陰。筮得一卦之後,則視變爻情況而占吉凶。

諸儒所傳六爻占法,大都依據左傳所載的占例,有詳略之異。簡要的說,一卦六爻中,如無老陰或老陽者,此即六爻皆不變,則以卦辭為占。如六爻中有一爻變者,即以所變的爻辭為占。如有二爻變,則以本卦二變爻辭為占。如有三爻以至五爻變,一律視為六爻不變之例,皆以卦辭為占。如六爻皆變,除乾卦用九坤卦用六之外,其餘各卦皆以由本卦變為「之卦」的卦辭為占。

以下且舉左傳一爻之變的占例,以資參考。莊公二十二年,周史筮陳仲敬:「遇觀 之否

之否 ,曰,是謂觀國之光,利用賓于王。」此即以觀卦六四爻辭為占。又曰:「此其代陳有國乎。不在此,其在異國。非此其身,其在子孫。坤、土也。巽、風也。乾、天也。風為天,於土上,山也。有山之材,而照之天光,於是乎居土上,故曰觀國之光,利用賓于王。」觀六四變,其外卦巽變為乾,所以說「風為天。」六四既變,其「之卦」為否,則否卦二三四爻互體為艮山,所以又有山象。左傳所載的占例很多,今舉一例,見其一隅。

,曰,是謂觀國之光,利用賓于王。」此即以觀卦六四爻辭為占。又曰:「此其代陳有國乎。不在此,其在異國。非此其身,其在子孫。坤、土也。巽、風也。乾、天也。風為天,於土上,山也。有山之材,而照之天光,於是乎居土上,故曰觀國之光,利用賓于王。」觀六四變,其外卦巽變為乾,所以說「風為天。」六四既變,其「之卦」為否,則否卦二三四爻互體為艮山,所以又有山象。左傳所載的占例很多,今舉一例,見其一隅。

周易以變者為占,六十四卦,三百八十四爻,實際就是老陽九與老陰六兩種變爻而已。觀變玩占基於觀象玩辭,學者平時即從上下經九六諸爻觀索萬象,玩味繫辭,久則仰觀俯察,天地人物一切實景,無非卦爻變化,吉凶悔吝之幾,存乎一心。到了此時,占也可,不占也可,無往而不可玩。

學易,在具有一般研讀能力後,應當在一個字上用功,這個字就是觀。繫辭上傳說:「易與天地準,故能彌綸天地之道。仰以觀於天文,俯以察於地理,是故知幽明之故。」繫辭下傳也說:「古者包犧氏之王天下也,仰則觀象於天,俯則觀法於地。觀鳥獸之文,與地之宜。近取諸身,遠取諸物。於是始作八卦。」伏羲氏仰觀俯察之後,始作八卦,以至重為六十四卦,無非教人藉卦而觀萬象。因此,吾人讀卦,自須隨卦而觀天地人物,這才了解宇宙人生一切事理之本然。

觀是觀察,也就是深入研究的意思。易學廣大悉備,包含天地人三才之道,研究的範圍廣大無涯,因此必須先觀卦爻。

繫辭下傳說:「易之為書也不可遠,為道也屢遷。變動不居,周流六虛。上下无常,剛柔相易。不可為典要,唯變所適。」古注六虛就是六位。一卦六爻之位何以稱為六虛,孔氏正義說:「位本無體,因爻始見,故稱虛也。」六位固然空虛,六爻也不是在六位上安居不動。周易以變者為占,六十四卦,三百八十四爻,實際是老陽九與老陰六兩個變爻而已。這兩個變爻變動不息,周遍流行,但是流不出六位之外,所以孔子說:「變動不居,周流六虛。」六位有上下之分,九六之爻周流於六虛之間,或上或下,不是常居在某一位上,所以說:「上下无常。」剛是陽爻,柔是陰爻,陰陽兩相交易,或以陰易陽,或以陽易陰,此即「剛柔相易。」

變動無常是所有卦爻的通義,研讀周易即須將卦爻六位轉移為天地人以及各類動物的大環境。這個大環境無時無物而不變動。天有星辰風雨寒暑之變,地有滄海桑田之變,人與各類動物有個體的生死相易之變,群體的有風俗淳澆與國家興亡之變。宇宙萬有雖然廣大而複雜,但就這通義而言,皆是無常而已。

綜觀天地人物,了解萬有無常,則得易學的變易之義。這還不夠,尚須繼續研究變易的由來,以求解決無常的問題。

繫辭上傳說:「大衍之數五十,其用四十有九。分而為二以象兩,掛一以象三,揲之以四以象四時,歸奇於扐以象閏,五歲再閏,故再扐而後掛」。又計易經上下篇策數:「二篇之策萬有一千五百二十,當萬物之數也。」其後又有一章說:「是故易有太極,是生兩儀,兩儀生四象,四象生八卦。」此即說明,宇宙萬有來自太極,太極即為宇宙萬有的本體,其在有性命的人與動物,即為本性。既知萬物之數皆由太極而來,則任何一物一數皆是太極,而萬有無常即得轉為一體真常,於是大觀萬有,任其周流上下,無往而不自在。

由觀萬象而解無常之義,由觀無常而解真常之義,進而依此所觀的義理付諸修為,以希成就聖人。修為必須有可循之道,方有成果。

繫辭上傳第一章就說:「天尊地卑,乾坤定矣。」又說:「乾道成男,坤道成女。」修為聖人,所須依循之道,就是順乎天然之序,盡乎人倫之分。這個天然之序就是天尊地卑。吾人在天地之間,依此尊卑之序,必須頂天立地,不能頂地立天。荀爽等諸儒解釋「乾道成男、坤道成女」兩句,乾初適坤為震,二適坤為坎,三適坤為艮,以成三男。坤初適乾為巽,二適乾為離,三適乾為兌,以成三女。由乾坤父母生三男三女,成為八口之家,此即八卦所含的倫常之道。這個倫常就是父慈子孝等,各盡其分。學易而欲有成者,或者雖不學易而欲保持人格者,不論時代如何變遷,天然之序,人倫之分,決定不能變遷,變則必召大禍。此即易名三義中的不易之義。

易學以變為占,一卦六爻,無非解說變化之道。學易就其變易之義而言,自一己的身心,與人群社會,以至山河大地,日月星辰,無時而不變動。這種變動,令人最感煩惱而又無可奈何的就是生死流變。此一無奈的問題,如不研讀卦爻,則不了解,雖然研讀卦爻,如不研讀繫辭傳,亦不了解。

繫辭上傳說:「原始反終,故知死生之說。精氣為物,遊魂為變,是故知鬼神之情狀。」生死流變的意義,深蘊於卦爻之中,不經孔子闡明,無人能夠發覺。這幾句繫辭傳文就是闡發卦爻的義蘊。

繫傳韓氏注:「死生者,終始之數也。」李氏集解引九家易說:「陰陽交合,物之始也。陰陽分離,物之終也。合則生,離則死。」又說:「交合,泰時,春也。分離,否時,秋也。」虞翻說:「魂,陽物,謂乾神也。變,謂坤鬼。乾純粹精,故主為物。乾流坤體,變成萬物,故遊魂為變也。」鄭康成說:「精氣謂七八也,遊魂謂九六也。七八木火之數,九六金水之數。木火用事而物生,故曰精氣為物。金水用事而物變,故曰遊魂為變。精氣謂之神,遊魂謂之鬼。」京氏易有遊魂歸魂之卦,皆就卦魂而言。

諸儒解此繫傳,不離卦爻,但是解說卦爻就是解說宇宙人生種種事實,因此繫傳闡發卦爻的死生義蘊,就是吾人的生死問題,精氣遊魂與鬼神情狀就是人類與各種異類生死互變的意義。

就事實說,吾人生命始於父母陰陽交合之際,自己的遊魂投入母胎,藉父母的精氣而成身形,即「精氣為物」之義,此稱為生。吾人生命終於身體衰老,陰陽分離,由此魂失其所,此稱為死。魂既失所,再為遊魂,再遇陰陽交合,而感氣分相投,又是一生之始,此即「遊魂為變」之義。遊魂為變是死生之際的一大轉變,但這轉變後的新生命不一定是人生,這要看他生前是何居心而定,居心在人可以仍舊為人,居心在鬼神,在其他動物,則為鬼神或其他動物。

俗儒不知身死而魂不滅,更不知人與異類生死互變,往往將「死生之說」以及「遊魂為變」曲解其義,誤人不淺。學易須學君子儒,一則探索繫傳原理,一則博採史事證明。如春秋昭公七年左氏傳:「昔堯殛鯀于羽山,其神化為黃熊,以入于羽淵。」又據左傳,襄公三十年,鄭大夫伯有在一場政爭中被人殺害,至昭公七年,以厲鬼出現,報復仇人,鄭國人群大驚逃避。又如淮南子俶真訓說,昔有公牛哀,病七日,化為虎。隋書韓擒虎傳說,韓擒虎死後作閻羅王。類似事實記在史書中,難以枚舉,皆足以證明人與異類互為轉變之理,亦皆可為繫傳的注解。

研讀繫傳,了解卦爻中的死生遊魂之義,就應該正視多生以來的生死大問題,進而探求解決之道,這才合乎聖人作易的本旨。解決生死問題,必須了解生死來源,始能對治。昔日子路問死,孔子答復:「未知生,焉知死。」此意是說,知死必須知生。生死相待而起,如果尚未知生,何能真正知死。欲能知生知死,唯須原始反終。原始,則知遊魂趣入陰陽交合之境,始有生命。反終,既有生命之始,必有生命之終。終而復始,死後又生,猶如長流,永遠不斷。所以繫辭不說生死,而說死生,即含生死不斷之義。誠欲了斷生死,則須解決遊魂趣境的問題。遊魂趣境是多生貪愛的習氣使然,遇境不由自主,必與所遇之境氣分相投而趣入。解決之道,唯在生前轉變心理,去其貪愛之心。此心去之實難,更須如孔氏正義所說的「原窮事物之初始。」原窮到極處,就是要研究「太極生兩儀」的意義,以明無生之理,方能徹底解決。太極是自心之本體,寂然不動,本來無生,其生兩儀,只是生起陰陽相對的概念而已,這是假說的生。生既是假,死又何嘗是真實。其實只有太極的一真本體,明此本體,則明無生,無生則無死。這是真正能知生死,唯有真知生死,方能了斷生死。

學易首須了解真假,然後即須捨假歸真。所謂假,即自陰陽兩儀以下,四象、八卦、六爻之位,一切皆是。所謂真,唯是太極。捨假歸真,不是離開兩儀四象八卦六位,而是就兩儀四象八卦六位認取太極。太極是體,兩儀以下一切是相。相假體真,不取假相,就是歸真。猶如水之與波不能分離,只要不取波相,不隨波逐流,當下即是見水。如此終日研讀卦爻,即是終日研讀宇宙萬有,終日不取萬有假相,終日所見無非太極。修學聖人由此可以成就,生死遊魂問題自然化為烏有。

秦始皇焚書時,周易因李斯視為卜筮之書而幸免。其實易之為書,廣大悉備,豈但為卜筮而已。然而孔子在繫辭上傳裡也說過:「以卜筮者尚其占。」學易自須玩占,玩占則不能不了解卜筮。卜是灼龜為兆,取象五行之變,以決疑事,此法久已失傳。筮是指蓍草而言,即是揲蓍求卦之意。諸儒所傳的筮法不盡相同,但有繫辭傳所說的大衍之數可資考據。

繫辭上傳說:「大衍之數五十,其用四十有九。分而為二以象兩,掛一以象三,揲之以四以象四時,歸奇於扐以象閏,五歲再閏,故再扐而後掛。」這段傳文顯然在闡釋大衍之數的道理,但筮法也就藉此傳其梗概。筮有規則,稱為筮儀,並須設置蓍室,預備各種用具,以及焚香致敬、命蓍等。這些儀軌此處不必詳敘,僅擇諸儒的注解,將主要的方法介紹如下:

一、將藏在竹櫝或木櫝中的五十莖蓍草取出,以兩手執之,熏于香爐,命蓍,然後隨取一莖放回櫝中,留下四十九莖,也叫四十九策,用來揲蓍。此即「大衍之數五十,其用四十有九。」

二、信手將四十九策分為二分,不需計數。分開後,就放在左右兩邊,以象兩儀。此即「分而為二以象兩。」

三、兩儀在左邊的象天,在右邊的象地,即在左邊的策數中分出一策象人,掛在右手的小指間,以象天地人三才。此即「掛一以象三。」

四、取左邊的蓍草,執於左手,以右手四四揲之。就是以四策為一計數單位,揲之就是數之,一數就是四策,以象一年的春夏秋冬。數到最後,視所餘的策數,或一,或二,或三,或四,都算是奇數,即將此奇數之策扐在左手的第三第四指之間。此即「歸奇於扐以象閏。」已經四四數過之策則放回左邊。

五、次取右邊之策執於右手,而以左手四四揲之。這也是「揲之以四,以象四時。」數到最後,視所餘之策,或一,或二,或三,或四,都算是奇數,而將此奇數之策扐在左手的第二第三指之間。此即「五歲再閏,故再扐而後掛。」已經四四數過之策則放回右邊。揲蓍到此,是為第一變。檢視扐在左手三四指間的左餘之策,以及扐在左手二三指間的右餘之策,如左餘一策,則右餘必三策,左二則右亦二,左三則右必一,左四則右亦四。合計左右所餘之策,以及掛在右手小指間的一策,即是一掛二扐的策數,不是五策,就是九策。即將這五策或九策另置一處,第一變即告完成。

六、再將左右兩邊已經數過的蓍草合起來,檢視其數,或是四十四策,或是四十策,再度分二、掛一、揲四、歸扐,如第一變之儀。最後檢視左右所餘之策,左一則右必二,左二則右必一,左三則右必四,左四則右必三。合計左右所餘之策,以及掛在右手小指間的一策,即是一掛二扐的策數,不是四策,就是八策。即將這四策或八策另置一處,是為第二變。

七、又將左右過揲之蓍合起來,檢視其數,或四十策,或三十六策,或三十二策,如第二變那樣分二、掛一、揲四、歸扐。最後檢視左右所餘之策,與第二變同,則將所餘之策與掛一之策合之,另置一處,是為第三變。

八、三變而成一爻,計算三變所得掛扐與過揲之策,便知所得何爻。如三變合計得掛扐十三策,以減四十九策,則知三變合得過揲的策數是三十六策,以四除之,因為揲蓍時是以四四數之,此處故以四除,則三十六得九,是為老陽,其畫為「 」,名之為重。如三變合得掛扐二十五策,則知三變合得過揲二十四策,四除,得六,是為老陰,其畫為「

」,名之為重。如三變合得掛扐二十五策,則知三變合得過揲二十四策,四除,得六,是為老陰,其畫為「 」,名之為交。如三變合得掛扐二十一策,則知三變合得過揲二十八策,除以四,得七,是為少陽,其畫為「

」,名之為交。如三變合得掛扐二十一策,則知三變合得過揲二十八策,除以四,得七,是為少陽,其畫為「 」,名之為單。如三變合得掛扐十七策,則知三變合得過揲三十二策,以四除之,得八,是為少陰,其畫為「

」,名之為單。如三變合得掛扐十七策,則知三變合得過揲三十二策,以四除之,得八,是為少陰,其畫為「 」,名之為拆。

」,名之為拆。

如是三變而成初爻,即將初爻畫在畫卦的版上。以下不再命蓍,即用四十九蓍,分二、掛一、揲四、歸扐,再經三變而成二爻。以後每三變都是如此。一卦六爻,十八變而成一卦。畫卦時,由下往上畫。前九變而成三爻,出現一個三畫卦於內,即是初二三爻,稱為內卦。後九變又出現一個三畫卦於外,即是四五上爻,稱為外卦。得內卦是小成,得外卦是大成。六十四卦皆是如此。

大衍之數,有體有用。體是五十莖蓍草去一不用,此一即是太極。韓康伯引王弼之說:「不用而用以之通,非數而數以之成,斯易之太極也。」用是以四十九蓍分二掛一揲四歸扐,以象兩儀三才四時閏月等,由此而成六十四卦,三百八十四爻,老陽每爻三十六策,老陰每爻二十四策,老陰老陽各一百九十二爻,總為一萬一千五百二十策,以當萬物之數。大衍的衍字,鄭康成當演字講,就是推演其數之義。演數必須五十莖蓍草,故取五十以為大衍之數。觀變玩占,了解五十之數體用兼備的意義,即可入道。自漢以來,歷代諸儒對於五十之數的解說,各有其異見,學者應當善予採擇,以為研究參考。

易之為書,廣大悉備,學者觀象玩辭,以及觀變玩占,必須得其要領,否則難以入觀。孔子在繫辭上傳裏說:「是故形而上者謂之道,形而下者謂之器。」這兩句話適為提示學者一個簡要的入觀之門,學者將這兩句話熟記在心,則在研究上下經任何一卦一爻時,自有玩味無窮之樂。

形而上下的意義,先儒解釋甚繁,茲選以下五家,以資參考。

孔氏正義:「道是無體之名,形是有質之稱。凡有從無而生,形由道而立,是先道而後形,是道在形之上,形在道之下。故自形外已上者,謂之道也。自形內而下者,謂之器也。」

李氏集解:「崔憬曰,凡天地萬物皆有形質,就形質之中,有體有用。體者即形質也,用者即形質上之妙用也。言有妙理之用以扶其體,則是道也。其體比用,若器之於物,則是體為形之下,謂之為器也。」

朱子本義:「卦爻陰陽,皆形而下者,其理則道也。」

來氏易註:「道器不相離,如有天地,就有太極之理在裏面,如有人身,此軀體就有五性之理藏于此軀體之中。所以孔子分形上形下,不離形字也。陰陽之象皆形也,形而上者,超乎形器之上,無聲無臭,則理也,故謂之道。形而下者,則囿于形器之下,有色有象,止于形而已,故謂之器。」

何氏訂詁:「是故陰陽形見于卦畫,而在形見于卦畫之前者,則為形而上,上天之載,無聲無臭,故曰道。在形見于卦畫之後者,則為形而下,奇偶之陳,有方有體,故曰器。道器不相離,如有天地,即有太極在其中,有人身,即有吾性藏其中。所以孔子分形上形下,不離形字也。」

看了以上各家的解釋,可以略知形而上下的意義,而道與器不相離,實為要解。道器雖不相離,但亦不相即,二者有同有異,此義可據大衍之數的學理進一步研究。

揲著求卦之法,取五十莖蓍草,名為大衍之數五十,其一不用,以象太極,其餘四十九蓍,依筮法程序,分而為二,以象兩儀,以至歸奇於扐以象閏等,每經三變成為一爻,十八變而成一卦。方筮之初,兩儀未分之際,渾然一太極,此即形而上者,亦即是道。兩儀既分,陰陽相待,乃有四象八卦,此即形而下者,亦即是器。這也就是繫辭上傳另一段文字所說的:「是故易有太極,是生兩儀,兩儀生四象,四象生八卦。」太極是吾人的心性,本有真常,無生無滅,此處生兩儀生四象等生字,是出現的意思,也是分辨的意思。兩儀四象八卦,皆自太極分辨陰陽,而相繼出現其形相,這些形相出於太極,實與太極不相分離,這是道器不相離之義。道器雖不相離,但道是形而上者,無生無滅者,器是形而下者,生滅無常者,所以不能說,道即是器,器即是道,這是道器不相即之義。喻如海水起浪,水與浪未嘗相離,但是浪相起滅無常,水性持平如故,所以水與浪又未嘗相即。

了解形上形下的意義,以及道與器的關係,然後可以入觀卦爻。先觀卦爻皆是形而下者。卦爻變動,出現天地人物萬有之形,亦皆是器。凡是形器,皆是生滅無常者。次觀卦爻皆由太極生兩儀而來。太極之生兩儀,實由吾人分辨之心而起,只要吾人不起分辨心,便能滅除生滅之相,而入於道。後觀太極是卦爻的本體,卦爻是太極的別相,體真相假,不迷於相,則能明於本體,明於本體則能合理的運用萬相。如此觀之,久而且熟,可以展放一卦六爻彌於全宇宙,復收全宇宙藏於寂然不動之心,或收或放,無不自如,或出或處,無不自在,觀到這樣的境界,可謂已得聖人傳易之旨。

繫辭上傳說:「易有聖人之道四焉。以言者尚其辭,以動者尚其變,以制器者尚其象,以卜筮者尚其占。」辭、變、象、占,韓康伯說:「此四者存乎器象、可得而用也。」孔穎達正義說:「易之為書,有聖人所用之道者,凡有四事焉。」

一切器象,皆是形而下者。易為聖人之學,學易唯學聖人,始能興辦有利人群的事業。學聖必須了解形而上學,繫辭傳此處但以形而下者為聖人所用之道,那是因為形上不離形下,如果不講形下之學,便如沒有卦爻與繫辭,那就無從了解太極。故欲明白形上之道,必須由辭變象占著手研究。聖人研究一切器象,皆由仰觀俯察,以入於微,始見真理。所以繫辭上傳又說:「夫易,聖人之所以極深而研幾也。」極深研幾即是由器入道的方法,亦即學作聖人的必由之道。

何謂極深?李氏集解引荀爽說:「謂伏羲畫卦,窮極易幽深。」韓氏說:「極未形之理,則曰深。」未形之理就是形而上學。聖人就一切器象窮極幽深,而入無形之道。卦爻皆是變動無常,由無常的萬象深觀而入未形不變之理,即是極深之義。

何謂研幾。繫辭下傳說:「幾者動之微,吉之先見者也。」荀爽說:「文王繫辭,研盡易幾微者也。」韓氏說:「幾者去無入有,理而無形,不可以名尋,不可以形覩者也。」孔氏正義說:「幾,微也,是已動之微。動謂心動事物,初動之時,其理未著,唯纖微而已。若已著之後,則心事顯露,不得為幾。若未動之前,又寂然頓無,兼亦不得稱幾也。幾是離無入有,在有無之際,故云動之微也。若事著之後,乃成為吉。此幾在吉之先,豫前已見,故云吉之先見者也。此直云吉、不云凶者,凡豫前知幾,皆向吉而背凶,違凶而就吉,無復有凶,故特云吉也。」

學者無論平時觀象玩辭,或是有事時觀變玩占,都要依據孔子所說的極深研幾的道理,效法先王仰觀俯察,隨象入觀。一以入觀自心本體,即是太極,一以入觀自心所起的功用,即是動幾。入觀自心本體,必須求其心與體合。入觀自心功用,先求如顏子之庶幾,即在心念初動時,若有不善,未嘗不知,知之未嘗復行。此是希賢。孔門大賢很多,孔子獨稱顏氏之子其殆庶幾,足見庶幾也不易得,學者必須勉強學習,學到庶幾以後,再求知幾,便是希聖。知幾更難,更要勉強學習。

學易的正工夫就是極深研幾,這種工夫先就周易上下經練習,練熟以後,不論是否開卷,動念即知入觀。如此用功,便是修養聖德,同時推己及人,成己成物,是為君子儒。

伏羲氏畫卦時,化繁為簡,發明陰陽兩畫,以此畫成八卦,再以八卦重為六十四卦,於是形而下的形器,以及形而上的道理,盡在卦爻之中。自八卦以至六十四卦,雖然包羅萬象,但皆有條不紊,寓有倫理綱常,繫辭傳、說卦傳,序卦傳,皆有解說。

繫辭上傳說:「乾道成男,坤道成女。」這是乾坤二卦以其陰陽二氣相感,而成震坎艮三男與巽離兌三女,合稱六子卦。乾坤六子,以自然界而言,就是天地萬物的倫常關係,以人類而言,就是父母子女的倫常關係。

說卦傳說:「乾,天也,故稱乎父。坤,地也,故稱乎母。震,一索而得男,故謂之長男。巽,一索而得女,故謂之長女。坎,再索而得男,故謂之中男。離,再索而得女,故謂之中女。艮,三索而得男,故謂之少男。兌,三索而得女,故謂之少女。」這是詳說乾坤生六子的理由。孔氏正義以此為說明父子之道。索,當求字講,以乾坤為父母,而求其子。依孔氏解釋,得父氣者為男,得母氣者為女。坤初求乾,得乾之氣而為震,故曰長男。坤二求得乾氣為坎,故曰中男。坤三求得乾氣為艮,故曰少男。乾初求得坤氣為巽,故曰長女。乾二求得坤氣為離,故曰中女。乾三求得坤氣為兌,故曰少女。乾坤二氣相得,而有六子,以人倫說,就是八口之家,因為來自天然,所以稱為天倫。

序卦傳說:「有天地然後有萬物,有萬物然後有男女,有男女然後有夫婦,有夫婦然後有父子,有父子然後有君臣,有君臣然後有上下,有上下然後禮義有所錯。夫婦之道不可以不久也,故受之以恆。」這是就下經之首咸恒二卦次序,說明夫婦之道不可不久。

咸卦稱為夫婦者,依韓康伯說: 咸,

咸, 柔上,而

柔上,而 剛下,感應以相與。夫婦之象,莫美乎斯。韓氏據咸卦彖傳解釋如此。若依李鼎祚集解,則以咸恒反其類,而為解釋,即將

剛下,感應以相與。夫婦之象,莫美乎斯。韓氏據咸卦彖傳解釋如此。若依李鼎祚集解,則以咸恒反其類,而為解釋,即將 咸咸卦反過來看,成為

咸咸卦反過來看,成為 恒卦。恒的上卦震,長男,為夫,下卦巽,長女,為婦,故稱夫婦。韓李二氏解釋方法雖不相同,但都有其依據。干寶說:「上經始于乾坤,有生之本也。下經始于咸恒,人道之首也。易之興也,當殷之末世,有妲己之禍,當周之盛德,有三母之功。以言天不地,不生。夫不婦,不成。相須之至,王教之端。故詩以關雎為國風之始,而易于咸恒備論禮義所由生也。」

恒卦。恒的上卦震,長男,為夫,下卦巽,長女,為婦,故稱夫婦。韓李二氏解釋方法雖不相同,但都有其依據。干寶說:「上經始于乾坤,有生之本也。下經始于咸恒,人道之首也。易之興也,當殷之末世,有妲己之禍,當周之盛德,有三母之功。以言天不地,不生。夫不婦,不成。相須之至,王教之端。故詩以關雎為國風之始,而易于咸恒備論禮義所由生也。」

序卦傳這一節,由天地說到夫婦,由夫婦說到五倫,說明五倫系統出於天然。前面所引的繫辭上傳以及說卦傳,同以八卦說成一個家庭結構。其乾坤二卦,既是父母,又是天地,更可見天地與人以及萬物都是井然有序的倫理關係。吾人與家人社會以至與大自然之間,維持正常的倫理,各盡其分而不亂,便是合乎天然的倫常之道。

吾人學易,如果志在希聖希賢,那就要在「極深而研幾」上用工夫。極深,就是深求卦爻的義理而至極處,豁然發覺自心本有通體光明的太極。研幾,就是由觀察卦爻之幾而反觀自心初動的一念,即時警覺,使其保持清明,不使其流於昏昧。曾子作大學,就是依此而有格物致知之說。格物致知就是研幾。繫辭傳所說的極深而研幾,其極深的工夫由研幾而得。研幾就是觀心,須有心安理得的境遇,方能入觀,欲求心安理得的境遇,捨棄倫常,何處可得。

繫辭下傳說:「易之興也,其於中古乎。作易者,其有憂患乎。」又說,「易之興也,其當殷之末世、周之盛德邪。當文王與紂之事邪。是故其辭危。」周禮春官大卜掌三易之法,一曰連山,二曰歸藏,三曰周易。繫辭傳在此所說的就是周易。周文王被殷紂王拘於羑里時,在憂患中演易,而作彖辭,發明六十四卦的精深義理、易道由此而興。

孔子在繫辭傳裏說明文王興易之後,即從六十四卦中選出九卦,教人自修其德,以防憂患於未然。這九卦就是:天澤履 ,地山謙

,地山謙 ,地雷復

,地雷復 ,雷風恒

,雷風恒 ,山澤損

,山澤損 ,風雷益

,風雷益 ,澤水困

,澤水困 ,水風井

,水風井 ,以及隨風巽

,以及隨風巽 。

。

九卦的精義,孔子在彖傳象傳裏各有解釋,現在繫辭傳又分三節特別說明。

「是故履德之基也,謙德之柄也,復德之本也,恒德之固也,損德之脩也,益德之裕也,困德之辯也,井德之地也,巽德之制也。」

這一節,孔氏正義說:「明九卦各與德為用也。」

履,卦體天在上,澤在下,上下有分,尊卑有序,這就是履禮,故為德之基。謙,山下於地,有禮讓之義,是德之柄,必須持之不失。復是陽動於初,反復其道。韓氏注:「夫動本於靜,語始於默,復者,各反其所始,故為德之本。」各反其所始,就是由動心發語復歸於靜默。靜是寂然不動,默是默而志之。此即復明本心之義。修德以明心為根本,故以復為德之本。

恒,象傳:「君子以立不易方。」守道堅固,故為德之固。損,象傳:「君子以懲忿窒欲。」懲止瞋念,窒塞貪欲,便是修德,故為德之脩。益,象傳:「君子以見善則遷,有過則改。」遷善改過,其德日益充裕,故為德之裕。

困,坎險在下,兌悅在上,遭險困之境,能自辯其德,經得起考驗,終能和悅的克服困難,故為德之辯。井,姚信引彖傳說:「井養而不窮。德居地也。」修德也要像井那樣安居在地,養而不窮,故為德之地。巽,虞翻說,巽風,為號令,所以制下,故曰德之制也。

「履和而至,謙尊而光,復小而辨於物,恆雜而不厭,損先難而後易,益長裕而不設,困窮而通,井居其所而遷,巽稱而隱。」

這一節,孔氏正義說;「明九卦之德也。」

履和而至,據虞翻解說,履與謙旁通,謙卦上體坤,坤為柔,又為和順。禮以和為貴,和而至,至是恰到好處。此為履之德。謙尊而光,謙以九三退在三陰之下,自卑自晦。來知德以為:「自卑而愈尊,自晦而愈光。」此即謙之德。復小而辨於物,復,一陽生於五陰之下,雖然微小,但這一線陽光來自本性,即能在一片陰暗中辨明萬物。

恒雜而不厭,雜是男女雜居,恒,外卦震,長男,內卦巽,長女,結為夫婦,人倫之常,所以雜居而不厭。損先難而後易,君子修德,取山澤損象,以懲忿窒欲。忿欲都是與生俱來的習氣,最難革除。懲忿窒欲,先是很感為難,必須勉強懲之窒之,有一分懲窒的工夫,則有一分修德,修德愈增進,則懲窒愈容易,是為先難後易。益長而不設,李氏道平集解纂疏說,益,外體巽,為長,故曰長裕。說文,設,施陳也。自然饒裕,不待設施。彖傳曰:「天施地生,其益無方,凡益之道,與時偕行。」即不設之義也。

困窮而通,何氏訂詁說,下險上說,在險能悅,則有不為困。困者在身雖窮,而道則通。故彖傳曰,困而不失其所,亨。是困之德也。井居其所而遷,孔氏正義說:「言井卦居得其所,恒住不移,而能遷其潤澤,施惠於外也。」巽稱而隱,何氏訂詁說,一陰在下,二陽在上,其義入也,伏也。凡有所遲疑顧慮,從權變而入者,皆巽也。故能稱量事物之宜,如風之行,而不露其形跡,是巽之德也。

「履以和行,謙以制禮,復以自知,恒以一德,損以遠害,益以興利,困以寡怨,井以辯義,巽以行權。」

這一節,孔氏正義說:「論九卦各有施用。」

履以和行,虞翻引論語:「禮之用,和為貴。」故以和行。謙以制禮,孔氏正義說:「性能謙順,可以裁制於禮。」復以自知,虞翻引顏子庶幾說,有不善未嘗不知,故自知也。

恒以一德,孔氏正義說:「恒能終始不移,是純一其德也。」損以遠害,忿欲之情害己害人,懲忿窒欲,害則遠離。益以興利,荀爽引彖傳說,天施地生,其益無方,故興利也。

困以寡怨,韓康伯說:「困而不濫,無怨於物。」井以辯義,韓氏說:「施而無私,義之方也。」巽以行權。韓氏說:「權反經而合道,必合乎巽順,而後可以行權也。」孔氏正義:「巽順,以既能順時合宜,故可以行權也。」

世間無時無處沒有憂患,憂患最大者莫過於生死流變,以這九卦來修德,則一切憂患自能解除。修德的德,是太極的功能,本來清淨光明,有照明萬象的作用,所以能感而遂通天下之故,但這功能雖然人人本有,而人人不能自知,以致作用起時,即起陰陽兩儀的分別概念,繼則出現陰陽相對的境界,形上之道為形下之器所蔽,因而功用不明,故於天下事理不能通達,一切憂患由此發生。復卦的主要取義是恢復太極的光明,復卦的一陽初動,即為太極開始復明,也就是吾人性光始復,性德初明。初復的光明雖然微小,但有自知之明,便有分辨萬物是非之用,愈明則用愈廣,明到極處,便是聖人。所以九卦以復卦為修德的根本。取義復卦,修復性德,必須履謙恆損益困井巽各卦之德相輔而成,由初復到通體之復,九卦缺一不可。

修此九卦,正工夫就是研幾,即在起心動念處細密的觀察,使其念念復明。修到初復的境界,即能發揮為己為人解決憂患問題的功用,到了通體復明時,便與伏羲文王周公孔子一樣,居於聖人地位,為天下人解決一切憂患問題。惟九卦的巽以行權,在性德尚未初復時,只能順乎聖人言教,不能自行,必待成就聖人之德以後,始能行使自如。雖然行使自如,仍舊不違履禮謙卑,所以孔子七十而從心所欲不踰矩,又說,加我數年,五十以學易,可以無大過矣。

以卦氣解說周易,是漢學家的特色。卦氣之說,出於易緯稽覽圖,四庫全書提要以為稽覽圖「蓋即孟喜京房之學所自出,漢世大儒言易者,悉本於此。」清儒惠氏棟所著易漢學,首為卦氣圖說,卷一有孟氏卦氣圖,其中辟卦十二,稱為消息卦,其實就是乾坤十二畫,所以,干令升注乾坤二卦時,就用消息卦解釋十二爻。

干氏注乾六爻:「陽在初九,十一月之時,自復來也。陽在九二,十二月之時,自臨來也。陽在九三,正月之時,自泰來也。陽氣在四,二月之時,自大壯來也。陽在九五,三月之時,自夬來也。陽在上九,四月之時也。」

干氏注坤六爻:「陰氣在初,五月之時,自姤來也。陰氣在二,六月之時,自遯來也。陰氣在三,七月之時,自否來也。陰氣在四,八月之時,自觀來也。陰氣在五,九月之時,自剝來也。陰在上六,十月之時也。」

十二消息卦,就是一年十二月陰陽之氣消長的現象。以陰消陽稱為消,陽氣生長稱為息。十月是純坤之卦,陰氣滿天。到了十一月,一陽始生,坤的內卦變為震,此即地雷復 。陽氣續息至九二,是為十二月臨,九三為正月泰,九四為二月大壯,九五為三月夬,上九為四月純乾。到了五月,一陰始生,坤的陰氣開始消陽,陰氣在初,乾的內卦變為巽,是為天風姤

。陽氣續息至九二,是為十二月臨,九三為正月泰,九四為二月大壯,九五為三月夬,上九為四月純乾。到了五月,一陰始生,坤的陰氣開始消陽,陰氣在初,乾的內卦變為巽,是為天風姤 。陰氣續消至二,為六月遯,至三為七月否,至四為八月觀,至五為九月剝,至上六為十月純坤。然後又是十一月復,陰陽消息,循環無窮。如此乾坤十二爻配屬十二月陰陽消息。干氏之注,可一目了然。

。陰氣續消至二,為六月遯,至三為七月否,至四為八月觀,至五為九月剝,至上六為十月純坤。然後又是十一月復,陰陽消息,循環無窮。如此乾坤十二爻配屬十二月陰陽消息。干氏之注,可一目了然。

豐卦彖傳說:「日中則昃,月盈則食,天地盈虛,與時消息,而況於人乎,況於鬼神乎。」王輔嗣注:「豐之為用,困於昃食者也。施於未足則尚豐,施於已盈則方溢,不可以為常,故具陳消息之道者也。」孔氏正義說:「此孔子因豐設戒。盛必有衰,自然常理。」又說:「天地日月尚不能久,況於人與鬼神,而能長保盈盛乎。勉令及時脩德,仍戒居存慮亡也。」

從豐彖傳以及注疏之意可知,人在天地之間,不能置身於乾坤消息之外,則唯有「及時脩德」以及「居存慮亡」,始能解決無常的問題,以及在無常中如何防杜凶禍。而脩德與慮亡的含義即在乾坤消息之中。如乾「初九,潛龍,勿用。」坤「初六,履霜,堅冰至。」

乾卦初九來自復卦初九,乾初就是復初。復是十一月卦,適值冬至嚴寒天氣,一陽初生,上有五陰,猶如群小當道。此一微起的陽氣須效潛龍,深藏勿用,免為人小所害。雖然深藏,但須脩養道德,待時而行。

坤初來自姤初,姤是五月卦,適值夏至陽氣盈盛之時,一陰初生,雖尚微弱,但是秋霜冬冰即由這陰氣積聚而成。所以聖人在坤初就警示履霜堅冰至,必須審慎預防。不然便有坤文言所說的「臣弒其君,子弒其父」的人倫慘禍。

十二消息卦,只是概說十二月陰陽消長,欲知其詳,須看孟氏卦氣圖。此圖以六十四卦中的坎離震兌為四方正卦,稱為四時方伯,漢書京房傳孟康注,稱此四卦為方伯監司之官。四卦主管四時,四卦二十四爻分管一年二十四氣。其餘六十卦,分布於十二月,值日用事,一爻值一日,每卦主值六日七分,共值三百六十五日四分日之一,合為周天度數。

六十卦中,又以十二消息卦為辟卦,其餘四十八卦為雜卦。辟卦為君,雜卦為臣,臣卦又分公侯大夫卿。易緯稽覽圖說:「甲子卦氣起中孚。」依公、辟、侯、大夫、卿次序值日。十二辟卦除率領諸臣卦值日外,共分領十二月,如十一月復,十二月臨,正月泰等,十二卦七十二爻,主七十二候。素問六節藏象論,岐伯答黃帝曰:「五日謂之候,三候謂之氣,六氣謂之時,四時謂之歲。」張隱庵注:「候,物氣之生長變化也。」鄭康成注乾鑿度說:「每卦生三氣,則各得十五日,十二卦,卦各六爻,爻主一候,而一歲之運周焉。」

卦氣之說,大致如此。詳見惠氏易漢學所列孟長卿卦氣六日七分圖與李溉所傳的卦氣七十二候圖。

漢儒說卦氣,孟喜之外,以京房最為著名,後世學者因以孟京相提並論。孟京學說,皆本於卦氣,而後歸於人事。亦即以「分卦值日」的方法,藉觀風雨寒溫氣候變化,以占災異,今人知所趨吉避凶。漢書京房傳說,京房多次上疏給漢元帝,預言災變,近在數月,遠在一年,所言屢中。但是所占雖皆應驗,要皆不過萬事變化的結果。果必有因,如果不明原因,雖以卦氣注經,亦難令人了解經義,則所趨吉避凶,實在非常有限。

陰陽二氣,遍布於自然與人生,其於乾坤消息,千變萬化,非常複雜。但任何一事都不是偶然發生,如弒父弒君之事,就以消息卦說,遠在坤初,一陰生起,以陰消陽,即是其原因。據虞翻注:「坤消至二,艮子弒父,至三成否,坤臣弒君。」所以坤文言說:「非一朝一夕之故,其所由來者漸矣。」足見任何災禍不是偶然。但一陰生起,也不是必然而有弒父弒君之禍,所以坤文言又說:「由辯之不早辯也。」辯是辨明,一陰初生,立即辨明此陰氣將有如何後果,及早預防,災禍當然能免,否則何需學易。

早辯預防之道,在乎修德,不尚權謀。繫辭下傳說:「復、德之本也。復、小而辯於物。復、以自知。」復卦陽動於初,即是乾之初九。初九即得乾元之德,所以復是修德之本。復的一陽初起,雖然微小,但有辯明事物的功能。藉此辨物之功,自能明辨是非,所以虞翻注:「有不善,未嘗不知。」如此修德,就是禮記大學所說的「明明德」之義,不但可以避凶,一旦明德通體復明,更能破除周流無常的現象,寂然不動與感而遂通渾然無礙,聖德完成,無往而不自在。讀乾坤二卦,於初九初六之爻,必須深為探索,注意及此。

周易繫辭傳說:「易之興也,其在中古乎。作易者,其有憂患乎。」方今世界大亂,人人都在憂患之中。讀易, 探求古人所憂之事,及其解決之方,或得一些啟發,可以解憂。

坤初六:「履霜,堅冰至。」象曰:「履霜堅冰,陰始凝也,馴致其道,至堅冰也。」據干令升解釋,此爻來自姤初六,顯示陰氣動於三泉之下。以十二月辟卦論之,姤卦用事,當於五月,時方盛夏,何以說到履霜。蓋以陰氣既然發動,則馴致其陰柔之道,必然至於九月履霜之時。既至履霜,則必至於十一月堅冰之日。

自然與人事息息相通,易經講自然,用意即在人事。春秋時,陳完投奔齊桓公,唐武則天選為太宗才人,安祿山拜楊貴妃為義母,其始皆如初動之陰氣,但是由微而著,終於造成大禍,像堅冰那樣酷寒。

坤文言說:「臣弒其君,子弒其父,非一朝一夕之故,其所由來者漸矣,由辯之不早辯也。」世間慘禍莫大於同類相殘,而弒逆尤其慘極,且為一切大禍之源,所以文言特別警告為人君父者,應當辨察於微,幾先防止。

人人本有光明性德,含蓄良知良能,表現於倫理,自然盡忠盡孝。但起一念物欲,便起一點黑影。物欲愈多,黑影愈盛,而良知愈泯。由此不明道義,只求功利,罪惡繁興。待其天良喪盡,便作賊臣逆子。賊臣逆子猶可以作,則無惡而不可作。無論是國是家,如果出現這一類人,還有甚麼前途可言。然而,分析這種大逆,只有一念物欲而來。所以,禹王絕儀狄旨酒,箕子歎紂王象箸,老子說:「去子之驕氣與多欲」,曲禮說:「欲不可從」,大學「格物」,司馬溫公解為格除物欲,其他先儒也都講「去人欲,存天理」,這都是古聖先賢杜漸防微之言行,可為吾人準則。

西洋現代思想潮流,則是物質享受。各種學說皆以發展物欲為依歸。一般人心為物所蔽,無父無君,只有一己之個體。弒逆暴亂,視為平常。就易理觀察,正是堅冰之象。而我國內頗多人士尚不覺悟,仍在盲目主張西化,鄙棄固有倫常道德。這是根本憂患,有識之士,或在文壇,或在講席,應當奮如椽之筆,振如鐸之舌,在文化教育方面,嚴防夷夏,開導人心,共同維護固有文化,方是解憂之道。

周易繫辭傳說:「易之興也,其於中古乎。作易者,其有憂患乎。」這幾句話顯然是說周文王。在殷紂王時,王族的賢人,像比干、微子、箕子等,都不為紂王所容,而相繼遭受迫害。當時為紂王諸侯之一的周文王,也受拘囚之苦。因此,那時可說是天昏地暗的時代。但在那昏暗之中,文王以憂患之心研究易理,乃使易道復興。今人學周易,除了推崇孔子的功勞,同時也要稱頌文王的盛德。

孔子在周末,魯君無能,權臣跋扈,無可奈何,只得周遊列國,但是列國君臣都不認識聖人,以致大道不能實行。因此,那時也非常黑暗。但孔子不為黑暗所阻,周遊歸魯,誨人不倦,整理六經,使中華文化燦然大備。

秦始皇焚書坑儒,經書除周易之外,都遭大劫,儒生罹難,自不待言。但是儒生坑殺不盡,一般讀書人都把經書背誦純熟,到了漢朝,伏生傳書,二戴傳禮,毛公傳詩,齊魯諸儒各傳論語,於是文化又得昌明。兩千多年以來,國家政權雖曾幾度淪入異族之手,然而優美的文化竟將異族融合,成為一大民族,在個人方面,學習聖人之道,得有成就者,更不知凡幾。

現在是民權時代,政治民主,然而人心變了,變得喜新厭故,影響所及,傳統的文章變為白話,純粹的國語變得華洋混雜,文字排列直行漸變為橫行,由右至左漸變為由左至右,方塊字形也變得無法辨認,不能改變的經書也有人在批評竄改。這樣變下去,不用秦火,一切經典自然趨於消滅。就文化的時運而言,現在正是箕子明夷之時。生在此時的人士,如果有心挽救文化,便應當追隨漢儒,學習孔子文王所整理研究的學問,以繼絕學為己任。

學習聖人的學問,要有兩點認識。一是要有學習的工具,一是要有尊敬的心理。學習工具就是學會運用方塊字,以及文言文的詞句與章法。經文都是文言,經典如寶山,有這工具始能開發。尊敬的心理就是不能批經與改經。西洋學者著書之說,就自己研究所得,未必得到真理,只要在理論上自圓其說,再獲其他學者贊成,即能成立,但後來他人有新發現,便可將此學說推翻。所以,西洋學術理論,並非一成不變,批評改正,自是正常之舉。但在我國,經典所載,都是聖人所說的真理,千古不能變更,特別是修道方面,學者必須依教奉行,方能得道,如果批改,那是把聖人看作凡夫,把聖經看作普通的學說,道就無從談起。

一個時代有一個時代的風氣,昔時實行科舉制度,學者不攻舉業,便與當時風氣相違,為時代所淘汰。今日有新科舉制度,學者不攻新科舉,便與今時風氣相違,為今日時代所淘汰。學習聖學,顯然不與時風相合,有為時代淘汰之虞。然而往深一層看,古聖先賢未嘗不受時代淘汰。君子憂道謀道而已,不計其他。

清儒俞曲園曾經推薦一帖保健良方。他說偶在舊書中發現一紙,題曰:「讀易有得方」,不知是何人所傳,覺得頗有思理,誠用其方,則五藏皆受其益,洵為卻病延年之上劑,因此記錄在他所著的「春在堂隨筆」中,以廣其傳。

這個方劑大意是講周易艮損頤三卦在醫學上的作用。每卦都先引一兩句象辭,然後說明保健的效果。艮,「君子以思不出其位」,此方治心,心之官則思,多思傷心,受之以艮,則隨事順應,無入而不自得矣。損,「君子以懲忿窒欲」,此方治肝治腎,多怒傷肝,多欲傷腎,懲之窒之則肝木不致妄動,而腎水亦易滋長矣。頤,「君子以慎言語,節飲食」,此方治肺治脾,多言傷肺,多食傷脾,慎焉節焉,可以保肺而健脾矣。

看了這條筆記,不禁令人好笑。一部大易,兼具形而上的大道,以及形而下的修齊治平之理,這位儒者都置之不談,只說得一個醫術單方,可謂以牛刀割雞,不解古聖先王畫卦繫辭之用意。然而,再想,易之為書,廣大悉備,大道理自是經中所載的重點,醫方小道也是此經含義之一,例如占卜,可以作廟算,也可以走江湖,小大之用不拘,只看需用的時候而定,這才見得易的本色。

不論何時,健康長壽當為人人所需求。欲得長壽,必須仁民愛物。欲得健康,必須保養五臟。五臟保養好了,則無病患,然後健康可以長保。俞氏所薦的方劑,已將五臟受益說得很明白,不需贅語,以下且依易經諸注,略述艮損頤三卦象辭要義,藉明這個方劑實有所本,而且在養生之外,更有養德之功。

周易艮卦之前是震卦。震為雷,雷必動。依序卦說,物不可以終動,在適當的時候必須止之,故受之以艮。艮有止義,三畫一陽窮止在上,象山之止,六畫山上加山,止之又止。其中互體,有坎,又有震。震欲出動,坎為思,為隱伏,止之不動。所以象曰:「兼山,艮,君子以思不出其位」。君子處在動亂時代,當知即是受艮之時,不為非分之思,可以無咎。

損卦象曰:「山下有澤,損,君子以懲忿窒欲」。損是兌下艮上。艮為山,兌為澤,故曰山下有澤。損卦本來是地天泰卦,以坤的上六,下處乾三,以乾的九三,上升坤六,如此損下益上,便成損卦,故曰損。原來的泰卦,乾陽剛武為忿,坤陰吝嗇為欲,變損之後,乾成兌悅,故曰懲念,坤成艮正,故曰窒欲。君子學損,能以懲念窒欲,損己益人,依序卦之理,自損不已,必當受益,所以損卦之後,就是益卦。天道好還,甚為顯然。

頤卦象曰:「山下有雷,頤,君子以慎言語,節飲食。」頤,震下艮上,震為雷,艮為山,故曰山下有雷。雷有聲,為號令,象言語。互體二至四爻,以及三至五爻,皆是坤,坤載物以養人,有飲食之義。震動於下,艮止在上,故曰慎言語,節飲食。頤義是養,君子言出乎身,加乎民、不可不慎,慎言語即為養人。飲食不節,則殘賊群生,節飲食即為養物。養人養物,即養自己之德。

無論何人,一旦多思、多念、多欲、多言、多飲食,則不但自身五臟受害,而且害人害物,又害自己的天良。偏偏現代環境最易令人增長這五多。前述良方,似乎預為今世而設。某儒讀易,確有所得。

國學講做人之道,必須去驕傲,學謙虛。驕傲的人自大自滿,不肯與人平等相處,更不會虛心向人求教,終必孤陋一生。謙虛的人則能尊重他人,不恥下問,必能進德修業,成就真才實學。所以,易經說:「謙、亨,君子有終」,論語泰伯篇:「子曰,如有周公之才之美,使驕且吝,其餘不足觀也已」。

周公是孔子所尊敬的聖人,當然不會驕傲,孔子是以假設之辭戒人而已,其實周公最講求不驕不吝,韓詩外傳說他的兒子伯禽受封將赴魯國時,他特別告誡伯禽,無以魯國驕士,並敘他自己如何待人接物,雖然一沐三握髮,一飯三吐哺,猶恐失天下之士,然後他訓示伯禽:德行寬裕守之以恭者榮,土地廣大守之以儉者安,祿位尊盛守之以卑者貴,人眾兵強守之以畏者勝,聰明睿智守之以愚者善,博聞強記守之以淺者智。這些都是周公的謙德,也是中華禮樂的精神。

周易六十四卦,只有謙卦六爻皆吉,所以卦下繫辭:「謙,亨,君子有終」,象傳:「地中有山,謙,君子以裒多益寡,稱物平施」。謙卦是艮下坤上,據鄭康成解釋:「艮為山,坤為地,山體高,今在地下,其於人道,高能下下,謙之象。亨者,嘉會之禮,以謙為主。謙者,自貶損以下人,唯艮之堅固,坤之厚順,乃能終之,故君子之人有終也」。何玄子古周易訂詁說:「合二卦言之,內艮為止,則退己而不進,外坤為順,則讓人而不爭,所以為謙也」。又說:「裒,取己之多,以增益人之寡。若此者,所以稱量物之不齊,而平其施。蓋損高增卑,以趣于平,視物我若一體而已。即如以善同人。則賢不肖平矣。以財分人,則貧富平矣。以位下人,則貴賤平矣。夫然,始為有而不居,故謂之謙。非若世之人,心實自多,而謬為恭敬之謂謙也。」

誰都知道,山比地高,何能降於地下?然聖人設卦繫辭,並非顛倒事實,從實質言,如中庸所說,今夫地,一撮土之多,今夫山,一卷石之多。地與山同是土石積成,何有高下之異,而且今日高山,安知異日不會變為大海,今日海底,安知異日不會變為山峰。再從方位言,大家都認為,在我們頭頂上的是上,在腳底下的是下,但如順腳而下,直線穿過地球的另一面,不變方向,繼續直線延伸,則在地球另一面的人看來,竟是往上直昇。由此觀之,高下本是假相。自然界如此,人世間亦如此。名位不同,德性平等。中庸率性修道,沒有資格限制,誰肯修道,誰就能以得道。修道的人了解平等意義,從而學周公,守之以恭、以儉、以卑、以畏、以愚、以淺,實為理之當然,而驕傲者自是與真理相背。

不知從甚麼時候起,國內流行這樣一句話:「值得驕傲」。常見某些人在談話時,或講演時,說到得意之處,「驕傲」便脫口而出。這句話實與我傳統文化不能相容,即使說「值得驕傲」的人也未必願做驕傲者,他只是習焉不察罷了。但一句不合理的話說慣了,聽慣了,便會積非成是,反致疑惑聖言,因此,習焉不察者應該及早察之,而慎勿再習。

一部易經,廣大悉備,仁者見之謂之仁,智者見之謂之智。秦始皇焚書時,李斯只見易經是卜筮之書,所以未投秦火,這是一大幸事。然而一部大易決不像李斯所見的那樣簡單。就以卜筮而論,小而言之,可以趨吉避凶,講到高深處,則如繫辭傳所說:「以通天下之志,以定天下之業,以斷天下之疑」。再就義理而論,由有形的卦爻,到形而上的大道,更是超凡入聖的境界。所以孔子讀易韋編三絕,又說:「加我數年,五十以學易,可以無大過矣。」

周易是講變化之道的經書,但變化是事相,是作用,事必有理,用必有禮,理體則不變,所以易經有變動的事用,有不變的理體。繫辭傳說:「易,無思也,無為也,寂然不動,感而遂通天下之故」。又說:「形而上者謂之道,形而下者謂之器」。形而上的道,無思,無為,寂然不動,這是解釋不變的理體。形而下的器,感而遂通天下之故,這是解釋變化的事用。理體是事用的根源,事用是理體的顯現,兩者不可分離。繫辭傳說:「易有太極,是生兩儀,兩儀生四象,四象生八卦,八卦定吉凶,吉凶生大業」。在太極未生兩儀之前,只是渾然不動的理體,不見森羅萬象。既生兩儀之後,便有四象八卦,則是變動不居的事用。

八卦每一卦由三爻構成,再由八卦重之而為六十四卦,每一卦由六爻構成,這些都是符號,代表天地人動植礦等萬有事物。學易須先認識這些符號,及其代表的種種事物,再研究卦爻變動的法則,以及卜筮的原理和方法。因此,周易繫辭上下傳,說卦傳,序卦傳,雜卦傳,上下經繫辭彖象文言,都要研讀,然後始能觀變玩占。最後必須思維,人世間與自然界,一切現象瞬息萬變,每一變化都有吉凶禍福之幾,而一切變化盡攝在一卦的六爻之中,繫辭傳說:「精氣為物,游魂為變」,又說:「周流六虛,上下無常」,且以人類為例,人在日常生活中的身心隱微變化,以及死生之際的顯著變化,盡在這虛設的六道卦爻中來回轉變,不能休息,惟有超出六虛,始能不受困擾。要超出六虛,則須想見六虛是來自太極所生的陰陽兩儀,而陰陽兩儀只是一明一暗的幻影。只要看破這幻影,便能打破時空假相,而歸於形而上的理體,死生周流的問題自然解決。

周易確是一部奇書,奇妙之處就在由事入理,攝用歸體,也就是寓大道於卜筮之中。但是攝用歸體並不容易,必須用真實的功夫,那就要舉心動念都須觀察有無過失,到了無過的境界,可謂工夫已熟,成就聖人的修養。孔聖人不自以為聖,所以只期許無大過。

儒家的學問廣大精微,不論形而上學與形而下學,無所不包。孔門弟子雖有德行言語政事文學四科之分,但每一位賢哲所學都非常淵博,凡是不知道的事情,都要虛心求其知道,所以都能成為大賢人。論語先進篇「季路問事鬼神」一章,便是很好的例子。

子路雖以政事見長,然而他覺得事鬼神以及死的問題尚不了解,所以問「事鬼神」,孔子答以「未能事人,焉能事鬼」。子路繼之「敢問死」,孔子則答「未知生,焉知死」。

孔子這樣答復子路,並不是否定子路所問的問題,而是指示子路研究解決問題的方法,因為唯有能事人,方能事鬼神,想知道死後的狀況,必須知道生前的狀況。這是儒家三世的學理,在這裏很扼要的顯示出來,想獲進一步的了解,則須從周易中研求。

周易繫辭傳說:「原始反終,故知死生之說。精氣為物,遊魂為變,是故知鬼神之情狀。」

何玄子古周易訂詁解釋:「原始反終,以卦體言。原者推之於前,反者要之於後。精氣游魂,以卦變言。精屬陰,氣屬陽,精氣在卦,則為陰陽之物。云游魂者,即卦之魂。京氏易有游魂歸魂之卦,皆以魂言。」

姚配中周易姚氏學解釋:「易之在物,自始及終,窮則變,變則化,此終而彼始,此死而彼生,陰陽消息各有舍也。鄭康成曰,精氣謂七八也,遊魂謂九六也。案陰陽之數正於七八,故精氣為物,卦畫也。九六者,陰陽之老,七八之變,故遊魂為變,爻也。」

李鼎祚周易集解,引九家易說:「陰陽交合,物之始也。陰陽分離,物之終也。合則生,離則死。交合泰時,春也。分離否時,秋也。」

以上各家注解,雖然都是象數,但是繫辭傳說:「六爻之動,三極之道也。」六爻變化,就是天地人等萬物的變化。所以陰陽二畫即是陰陽二種精氣,來往不定的卦中遊魂即是一切動物的靈魂。當陰陽二氣交合時,遊魂遇見,便與之結合,而成為三和合體,這就是生。春秋莊公三年穀梁傳說:「獨陰不生,獨陽不生,獨天不生,三合然後生。」可為參考。這個三和合體由生而長必須一直和合,一旦不能維持和合時,便須分離,這就是死。分離之後,靈魂再去遊蕩,遇見另外的陰陽交合時,再去與之結為新的三和合體,又是一個新生命的開始。這樣死生不斷,所以繫辭傳說為「死生」,而不說為「生死」。尚須注意的是陰陽二氣不專指人類而言,而是包括人類鬼神以及其他各種動物。由此可知,死生變化非常複雜,如不研究周易,則不能了解。

孔子又在繫辭傳裏說:「聖人設卦,觀象繫辭焉,而明吉凶。」「易之為書也,不可遠。為道也屢遷。變動不居,周流六虛。」六虛就是六畫卦位,六位本無,由六爻顯示才有,故名為虛。研究周易,要旨就是觀察在六虛中千變萬化的宇宙人生,發現吉凶之幾,知所趨避。凶之最大最難避去的就是在六虛中死生周流,吉之最徹底最需趨就的即為超脫六虛,不再周流,而歸太極。

論語一書往往有最難注解之處,季路問事鬼神章,雖是簡短的幾句問答,但其文義十分深奧,如不了解易經中遊魂為變的道理,或者雖知而囿於成見,那就必然謬注或曲解孔子答復子路的原意。因此,凡是虛心求知的學者,必須捨棄一切謬注曲解,放開眼光,圓見經文所含的事理,方能求到純正的儒學。

儒學根本典籍即在五經,五經中的周易是一部廣大悉備之書。全書雖只六十四卦,每卦只有六爻,然而宇宙人生一切道理無不含在其中,而且一一道理,又因人人所見不同,而有不同的意義。這就如繫辭傳說:「仁者見之謂之仁,智者見之謂之智」。見仁見智者所見千差萬別,但皆不出于易學形而上下之外,可見其含義確實無盡,隨人見解,應用無窮。

研讀周易,要有玩辭玩占的興趣,如繫辭傳說:「君子居則觀其象而玩其辭,動則觀其變而玩其占」,然後始能領會其義理,但所領會的義理須以卦爻所含的事象為依據。例如坤卦初爻:「履霜,堅冰至」,這裏的霜冰,以及履霜的「履」字,都不是憑空而來。干令升以卦氣解釋,以陰消陽,開始于五月姤卦初六,完成于九月剝卦上九,消到十月,剝盡而成純坤。所以坤初自姤而來,時當五月,此時陰氣開始動于三泉之下。卦的下畫為地,地為人所踐履,三泉之下陰氣既動,必然逐漸消陽,至于九月剝。九月為季秋,開始降霜,故云履霜。既至履霜,則必至於十月坤。十月為孟冬,水始結冰,故云堅冰至。

卦爻是代表宇宙萬有的符號,讀易即從這簡單的符號發現複雜的萬象。如讀坤卦初爻,首先發現一點陰氣始生于地下,次則觀察這一點陰氣潛滋暗長,愈長愈盛,終至霜氣逼人。讀易者此時雖然還在盛夏,但其心中的感受,已如置身在冰霜的天地。接之研讀坤文言:「臣弒其君,子弒其父,非一朝一夕之故,其所由來者漸矣,由辯之不早辯也」。由氣象到事理,一層一層的玩味,其味無窮,所以孔子讀易,韋編三絕。

讀易,無論觀象玩辭,或是觀變玩占,大意都是要知幾應變。不能知幾,一定是興味索然。甚麼是「幾」,繫辭傳說:「幾者動之微」,又說:「知幾其神乎」。然而「幾」由卦爻顯示,卦爻源于太極,太極即在人心,知幾應當不難,但因蔽于形而下學,便轉易知而為難知。因此,讀易必須者眼于形而上學,打破時空的界限,誠心以求,始能得其全體大用。

普通人都有情感,而且種類很多,禮記禮運篇說有七種,即喜怒哀懼愛惡欲。這七種情感不用學習,觸境就能發生。既生之後,則必繼續發展,如不節制,即能蒙蔽理性,由是引起種種苦惱。七情之中,尤以怒欲二者予人苦惱最深,所以孔子在周易中說:「象曰,山下有澤,損,君子以懲忿窒欲。」

象,是易經中的象辭。損,是損卦,由八卦中的兌艮二卦構成。兌為澤,艮為山。兌是損卦中的下卦,艮是損卦中的上卦。故云:「山下有澤」。卦名為「損」,即彖辭所說的「損下益上」之義。據鄭康成解釋,山在地上,澤在地下,山所以能高出於地上,乃因澤能自損,澤自損到地下,使自己成為澤,以所損出之土使山增高,成其為山。這是損卦中的自然現象。孔子以這現象指歸人事,教人從卦學習損己利人的行為,以修養其道德。而損己利人的基本涵養就是懲忿窒欲。懲作止字講,懲又通徵,鄭康成說:「徵猶清也」,皆能講通,忿是忿怒,窒是窒塞,欲是貪欲。這些意義也都取自卦中之象,不必詳說,而卦象都是來自天然的法則,所以懲忿窒欲是順乎天然的道理。

在崇尚物欲的時代,以及時有聚眾罵街的時代,一般人對於忿怒與貪欲大都習以為常,甚至認為理所當然,如果有人談及懲忿窒欲,必然為人所不解。這是現代人讀古書的一大障礙。但有不少事實可以助人除去這種障礙。例如國內外層出不窮的兇殺案,原因固然不一,但如能忍一時之忿,也許有很多慘案不致發生。又如伊拉克與伊朗戰爭,幾達八年之久,在停戰談和時,兩國的荒郊埋滿了戰骨,金錢損失無法計算,如果不是當初兩國當政者一怒而不可止,則這一長期戰爭應該可以避免。忿怒之害由此可見一斑。至於貪欲,為害尤烈。欲的種類太多,且以財欲與男女淫欲而言,賭博負債自殺或他殺,搶銀行、綁票、撕票,一切罪惡皆是財欲使然,感染梅毒等各種惡疾,尤其是傳染最厲害的愛滋病,正在威脅全球,引起這些絕症的罪魁禍首即是淫欲。由這些事實看來,為何要懲忿窒欲,可以不言而喻。

易經的義理不能只憑所舉幾個事例就能了然,繫辭傳說:「形而上者謂之道,形而下者謂之器」,懲忿窒欲一語兼含形上形下之義。就形而下說,無論個人或群體,果然能以懲忿窒欲,即能趨吉避凶。就形而上說,懲忿窒欲就是修道。因為人人都有聖人的天性與明德,但為欲等七情所障,以致淪為凡俗之人,其在世間動輒得咎。惟有學為聖人,具備大智大仁大勇,始得自由自在。學為聖人,並無妙訣,但去忿欲諸情,以明明德,以率其性而已。所以懲忿窒欲兼含形而上下而為損卦的重要詮釋。

損卦所講的自損,確是人所難為之事,但有損必有益,損是損去七情,益是顯明性德,去情顯性之後,敞開無際的心靈,永無物質世間的拘束與困惑,這是學易者止於至善之境。儒經所以高於一切學說,其故在此。

論語述而篇,孔子云:「加我數年,五、十以學易,可以無大過矣。」孔子學易至於韋編三絕,積功力久,發此感慨,再給我五年或十年,在易上更加深入,可以減少犯大的過失。學周易貴在能「知幾」,機者念頭起動幾微之間,心念一動即加以察覺。學周易可以趨吉避凶,在念頭起處即是非分辨得明,使災禍有一點端倪時就及早調整心念行為,讓災禍消弭於無形,自然能趨吉避凶,遠離大災大禍,上等智力的人學周易,可以進一步學形而上之道。

「無大過」的大過指的是什麼?就普通人而言,不是有心犯罪,而是誤犯,例如過失、損人等。若就修道的人而言,凡是心不在道,就是大過或無意中說了不合道理的話,或無意中做出令人惱恨的事,就是大過。

孔子曾說:「我非生而知之者,好古敏以求之者也。」生而知之者是天生聖人,聖人方能無過。孔子自認是經過好學而知道聖人之道,既是修養學習來的,偶而難免也會犯無心之過。學周易窮理研幾,在心念幾微處用功,一生不好的念頭,便立即制上,不讓這一個惡念遷連不斷,現於行為,故無大過。在易繫辭下傳,子曰「知幾其神乎!」「幾者動之微,吉之先見者也,君子見幾而作不俟終日。」研易就在精微處用心,最精微的地方莫過於念頭,在念頭處觀察。孔子門生中唯有顏淵接近研幾的功夫,繫辭下傳,子曰:「顏氏之子,其殆庶幾乎!有不善未嘗不知,知之未嘗復行也。」所以孔子曾對魯哀公、季康子提起在所有學生中,就屬顏淵最好學,他有知幾的功夫,能察覺到念頭的起動,一有過即時制上,所以能「不遷怒,不貳過。」

學道之人先學無大過,進一步連小過也要除去。常人一舉一動多有犯過。若學著觀察念頭,惡念一生即予制上,久而久之,可以少犯大過。儒家的經典禮記首篇「曲禮」是記載委曲說禮之事,食、衣、住、行,各種生活細節都訂有規矩,若一舉一動不違背「曲禮」,也可以少犯一些過失。

易經是中國哲學的根源,是伏羲氏仰觀天文,俯察地理,近取諸身,遠取諸物,常期觀察的結果。他體悟得天地人事現象背後的隱約軌則,他發現在無窮變化中有一不變的太極,由此而生兩儀,兩儀再變生四象,四象演化為八卦。再經周文王、周公、孔子等聖人的發揚詮釋,使得蘊藏,無限究竟智慧的易經,後人可以一登堂奧,一窺天地之妙。我們只要依經文玩占觀象,從中溫故知新,也能領略天地人事間的道理,掌握心念行為,一一復歸於禮,自可趨吉避凶,克念作聖。