乾下 乾,元亨利貞。

乾下 乾,元亨利貞。

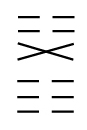

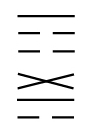

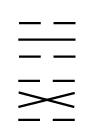

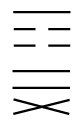

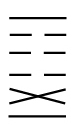

乾卦六畫,是伏義氏所畫的卦。「乾下乾上」的乾字,是三畫卦名,也就是八卦的名稱。六畫卦的下三畫稱為內卦,上三畫稱為外卦。六畫乾卦內外皆乾,故云乾下乾上。

「乾,元亨利貞。」此乾,為六畫卦名。元亨利貞四字是周文王繫在乾卦之下的卦辭,稱為《彖辭》,又稱為《繫辭》。孔子為解釋文王《彖辭》,故作《彖傳》。孔氏穎達《正義》引褚氏莊氏,皆說:「彖者斷也,斷定一卦之義。」孔子又以乾坤二卦為易之門戶,故又特別作乾坤《文言傳》,以釋乾坤二卦的深奧義理。

「乾」卦名義,孔氏穎達,以及李氏鼎祚,皆舉《說卦傳》「乾健也」解釋,謂乾卦象天,天乃積諸陽氣而成,乾卦六爻皆以陽畫成卦,所以象天。但此卦取名為乾,而不名為天者,因為天是由體所立的名稱,天之體以健為用,健的意義是運行不息,應化無窮。聖人作《易》,旨在教人,法天之用,不法天之體,所以名為乾,不名為天。

孔氏李氏皆依孔子乾《文言傳》稱元亨利貞為乾卦四德,並引《子夏傳》簡釋:「元,始也。亨,通也。利,和也。貞,正也。」如求詳釋,則須看《彖傳》與《文言傳》。

「乾元」之義,乾《彖傳》說:「大哉乾元,萬物資始,乃統天。」孔氏《正義》說:「乾是卦名,元是乾德之首,故以元德配乾釋之。」乾元之義為萬物資始,萬物皆資取乾元而始生,所以稱為大哉。荀慈明解釋「萬物資始」說:「謂分為六十四卦,萬一千五百二十策,皆受始於乾也。策取始於乾,猶萬物之生本於天。」荀氏此釋,就是大衍之數「二篇之策,萬有一千五百二十,當萬物之數。」之義,萬物之數皆受始於乾之一陽。

「亨通之義,乾《彖傳》說:「雲行雨施,品物流形。此以陰陽交會之義解釋亨通。李氏《集解》引虞翻曰:「已成既濟,上坎為雲,下坎為雨,故雲行雨施。乾以雲雨流坤之形,萬物化成,故曰品物流形也。一卦六爻之位,初三五是陽位,二四上是陰位,陽爻居陽位,陰爻居陰位,是為當位,反之為不當位。乾卦二四上皆是以陽爻居陰位,而坤卦初三五皆是以陰爻居陽位,皆失其正,因此,乾卦二四上爻與坤交會,而成水火既濟 ,於是六爻皆正而得位。既濟一卦,上為坎水,水在天,則為雲,下為互坎,坎水落地,則為雨。孔氏《正義》說:「乾能用天之德,使雲氣流行,雨澤施布,故品類之物流布成形各得亨通,無所壅蔽,是其亨也。」

,於是六爻皆正而得位。既濟一卦,上為坎水,水在天,則為雲,下為互坎,坎水落地,則為雨。孔氏《正義》說:「乾能用天之德,使雲氣流行,雨澤施布,故品類之物流布成形各得亨通,無所壅蔽,是其亨也。」

「利貞」之義,乾《彖傳》說:「乾道變化,各正性命,保合太和,乃利貞。」依虞氏義,乾與坤交通,而成既濟,六爻皆正,故云「各正性命。」惠氏《周易》述說:「乾坤合德,六爻和會,故保合太和。正即貞,和即利,故乃利貞。」

解釋乾之四德,《彖傳》之外,更有《文言傳》。《文言傳》說:「元者善之長也!亨者嘉之會也,利者義之和也,貞者事之幹也。君子體仁,足以長人。嘉會,足以合禮。利物,足以和義。貞固足以幹事。君子行此四德者,故曰,乾,元亨利貞。」孔氏《正義》引莊氏說,以為「元者善之長也」四句,是說明天之四德,「君子體仁足以長人」四句,是說君子應當效法於天,行此四德。

《正義》引莊氏解釋天之四德,大意是說,天之體性是生養萬物,善之大者莫過於施生,元是施生之宗,故言元是善之長。天能通暢萬物,使物嘉美會聚,故云嘉之會。天能利益萬物,使物各得其宜而和同,故云義之和。天能以中正之氣成就萬物,使物皆得幹濟,故云事之幹。

《正義》以四德配四時五行,由此融貫君子體仁四句之義。元是萬物之始,以配春生,在五行為東方木,君子體之以為仁。亨以通暢使物嘉會,而配於夏,在五行為南方火,君子體之合於禮。利為和義,於時配秋,在五行為西方金,君子體之以利萬物,使物各得其宜,足以和合於義。貞以事幹配時於冬,在五行為北方水,君子體之,使事得以幹濟,故合五常之信。五行之氣未言土,孔氏以為,土則分王四季,四氣之行非土不載,故不言土,而土自在其中。孔氏又說,君子體行仁義禮信四事,必用其智,所以不言智而智自在其中。《易緯乾鑿度》則以震離兌坎四卦解釋,東方為仁,南方為禮,西方為義,北方為信。又以為四方之行以智為決,故以中央為智。

乾卦四德是天之大用,天以陽氣四時運行,使萬物春生夏長,秋收冬藏,循環不息。春夏生長,固然利物,秋冬收藏,是待春來再生,無一而不是利物。這種大用,可用一個健字當之。所以《說卦傳》說:「乾,健也。」乾《象傳》說:「天行健,君子以自強不息。」天之四德運行不息,所以稱健,君子效法天行,以仁義禮智信自強不息,自然也是健者。

初九,潛龍勿用。

初九,潛龍勿用。

「初九。」初是初爻。畫卦時自下往上畫,初爻就是初畫在下的第一爻。九指此爻為老陽,是變爻的名稱。所謂變,就是老陽變為少陰,老陰變為少陽。孔氏《正義》引先儒說,後代聖人以《易》占事時,先用蓍草求數,得數以定爻。得數或九或六或七或八。七為少陽,八為少陰,質而不變,為爻之本體。九為老陽,六為老陰,文而從變,故為爻之別名。杜注《左傳》襄公九年遇艮之八,以及鄭康成注《易》,皆說《周易》以變者為占,所以稱九稱六。

「潛龍勿用。」這是周公繫在爻下的文辭,稱為爻辭。古注或以爻辭為文王之作,孔氏《正義》依馬融、陸績之說,認為周公之作,並謂文王本有此意,周公依文王之意,述而成之。

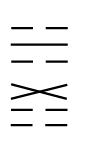

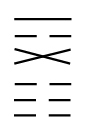

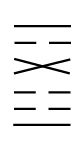

初九,以老陽變為少陰,內卦變巽,為天風姤 ,諸注引《左傳》昭公二十九年晉太史蔡墨答魏獻子問龍說:「《周易》有之,在乾

,諸注引《左傳》昭公二十九年晉太史蔡墨答魏獻子問龍說:「《周易》有之,在乾 之姤

之姤 曰,潛龍勿用。」依《九家易》的《說卦傳》說:「乾為龍。」李氏《集解》引馬融說:「物莫大於龍,故借龍以喻天之陽氣也。初九,建子之月,陽氣始動于黃泉,既未萌牙,猶是潛伏,故曰潛龍也。」此據十二月消息卦解釋潛龍。消息卦建子之月,是十一月復卦

曰,潛龍勿用。」依《九家易》的《說卦傳》說:「乾為龍。」李氏《集解》引馬融說:「物莫大於龍,故借龍以喻天之陽氣也。初九,建子之月,陽氣始動于黃泉,既未萌牙,猶是潛伏,故曰潛龍也。」此據十二月消息卦解釋潛龍。消息卦建子之月,是十一月復卦 ,一陽始動于地下,故有潛伏之象。若就初九變巽而言,《說卦傳》:「巽,入也。」入亦有潛伏之義。沈驎士說:「天地之氣有升降,君子之道有行藏,龍之為物,能飛能潛,故借龍比君子之德也。初九既尚潛伏,故言勿用。」

,一陽始動于地下,故有潛伏之象。若就初九變巽而言,《說卦傳》:「巽,入也。」入亦有潛伏之義。沈驎士說:「天地之氣有升降,君子之道有行藏,龍之為物,能飛能潛,故借龍比君子之德也。初九既尚潛伏,故言勿用。」

乾《文言傳》說:「初九曰,潛龍勿用。何謂也。子曰,龍德而隱者也。不易乎世,不成乎名。遯世无悶,不見是而无悶。樂則行之,憂則違之。確乎其不可拔。潛龍也。」這是孔子解釋潛龍的意義。

諸注皆說孔子以龍比聖人,龍德比聖人之德。德字的古文為惪,由直心二字構成。心的本體就是太極,太極寂然不動,動而不昧其體,不曲其心,即以此心用世,以行其道。這是德字的本義。聖人是由普通人長期修養而成,既成聖人,則必具備此德,因而恆有德澤蒼生之心,猶如龍的心志,恆在興雲作雨,以澤萬物。聖人雖欲用世,但在初九之時,必須潛隱。如果當隱不隱,必為生民帶來災難。聖人在潛隱時期,不因世俗而變易其心志,在形迹上隨乎世俗,無所成名。因此隱遯於世,毫無所悶,守道而不見是於人,依然無悶。聖人之隱並非一隱而不復出,要看能否行道而定,能行其道則樂而行之於世,不能行道,則憂而與世相違。聖人之德能隱能顯,猶如龍德能潛能飛,確乎其不可拔。聖人已成其德,雖然與世相違,仍能以德澤世,文王困於羑里,而能演《易》,即是明顯的例子。賢人以下,希望學為聖人,應當依此修德。

九二,見龍在田,利見大人。

九二,見龍在田,利見大人。

二,指的是自下而上第二爻,此爻為九,老陽。見龍的見字,讀現音,是出現之義。乾卦六爻皆稱為龍,初爻在地下,稱為潛龍,二爻在地上,故稱見龍在田。李氏《集解》引鄭元說:「二於三才為地道,地上即田,故稱田也。」此就六畫卦解釋在田之義。古注又就三畫卦解釋大人之義,二爻就三才說為人道,二非君位,亦稱大人,《文言傳》說:「君德也。」雖非君位,但有君德,所以亦稱大人。此爻變為離,離為目,故稱利見。卦變為天火同人,亦有利見之義,故說利見大人。

乾《文言傳》說:「九二,曰,見龍在田,利見大人。何謂也。子曰,龍德而正中者也。庸言之信,庸行之謹,閑邪存其誠,善世而不伐,德博而化。《易》曰見龍在田,利見大人,君德也。」這是孔子解釋九二爻辭。

「龍德而正中者也。」此說九二居於下卦之中。二非陽位,不正。虞翻解釋,九二能變而得正。故曰龍德而正中。

「庸言之信,庸行之謹。」兩個庸字,《九家易》依《爾雅.釋詁》,解為常義。九二龍德,是大人之德,也就是不在位的聖人之德。聖人言語信實,行為謹慎。聖人非有奇言異行,而是常言常行。常言是真實不二之言,常行是端正不二之行。常言常行出於聖德,如無聖德,不足以言常。

「閑邪存其誠。」李氏《集解》引宋衷說。「閑,防也。防其邪而存其誠也。」誠是人心所固有,人能防其外邪,自能存其本有之誠。《禮記.中庸》說:「誠者不勉而中,不思而得,從容中道,聖人也。」聖人由閑邪存誠,而為誠者,起心動念,無非是誠,一切邪思自然不入。這是聖德誠之於中,其形之於外,則為常言常行。

「善世而不伐。」聖人之德,誠於中,形於外,其心志言行都為世間造就善事,然而不自伐,自己不以為善。聖人所作的一切善事,是由其心體所起的作用。心體就是太極,無思無為,非善非惡,由此所起的作用,只有善世之實,而無善世之名,本來無善可名,所以善世而不伐。

「德博而化。」聖人有如是之德,故能廣博的化民成俗,一言一行都足以為人所取法。

聖人之德既是如此,學作聖人的人,或占得此爻的人,都要依《文言傳》所解釋的意義去學習。

九三,君子終日乾乾,夕惕若,厲,无咎。

九三,君子終日乾乾,夕惕若,厲,无咎。

「君子。」依鄭康成說,六畫卦的第三爻,就三才而論,屬於人道。有乾德,而在人道,是君子之象,故稱君子。李氏道平《疏》,《春秋元命包》曰「陽成於三。」是三為乾主,故云有乾德。

「終日乾乾,夕惕若。」九三變,下卦為兌,合上下言之,則為天澤履 。就互體說,下互為離,上互為巽。離為日,巽為入。六畫三才之道,三為人間,二為地上。日照人間,將入於地,是日將終,故曰終日。九三居下乾終極之地,與上乾相接,介於兩乾之間,故曰乾乾。《說卦傳》:「乾,健也。」孔氏《正義》即以健健解釋乾乾。健健就是強健不息之義。日既終,故曰夕。又,三變兌,兌為西方之卦,西方是日落之所,也有夕義。惕是憂懼,來矣鮮說,互離錯坎,坎有憂象。若,是語助辭。此為各注通常的解釋。若依十二月消息卦義,則如虞翻說:「陽息至三,二變成離,離為日,坤為夕。」李氏《疏》,息為長,陽長至三,為地天泰

。就互體說,下互為離,上互為巽。離為日,巽為入。六畫三才之道,三為人間,二為地上。日照人間,將入於地,是日將終,故曰終日。九三居下乾終極之地,與上乾相接,介於兩乾之間,故曰乾乾。《說卦傳》:「乾,健也。」孔氏《正義》即以健健解釋乾乾。健健就是強健不息之義。日既終,故曰夕。又,三變兌,兌為西方之卦,西方是日落之所,也有夕義。惕是憂懼,來矣鮮說,互離錯坎,坎有憂象。若,是語助辭。此為各注通常的解釋。若依十二月消息卦義,則如虞翻說:「陽息至三,二變成離,離為日,坤為夕。」李氏《疏》,息為長,陽長至三,為地天泰 ,二爻以陽居陰位,故為失位,變正以後,而成為離,泰卦的上體為坤,《說卦傳》說:「坤,其為地也為黑。」故為夕。

,二爻以陽居陰位,故為失位,變正以後,而成為離,泰卦的上體為坤,《說卦傳》說:「坤,其為地也為黑。」故為夕。

「厲,无咎。」諸注依《文言傳》「雖危无咎矣」解釋,厲作危字講。此爻處境所以危險而又无咎者,即如《文言傳》所說的:「重剛而不中。上不在天,下不在田。故乾乾因其時而惕,雖危无咎矣。」虞翻說:「以乾接乾,故重剛。位非二五,故不中也。」《雜卦傳》說:「乾剛坤柔。」上下兩乾交接,故為重剛。上卦以五為中,下卦以二為中,九三上不在九五之天,下不在九二之田,故曰不中。王輔嗣說:「履重剛之險。上不在天,未可以安其尊也。下不在田,未可以寧其居也。」又說:「因時而惕,不失其幾,雖危而勞,可以无咎。」孔氏《正義》說:「居危之地,以乾乾夕惕,戒懼不息,得无咎也。」

君子占得此爻,或研究此爻,當以此爻的處境為自己的處境,唯有終日乾乾,至夕仍然憂惕不止,始得无咎。

終日乾乾的意義就是《文言傳》所說的「進德脩業。」《文言傳》說:「九三曰,君子終日乾乾,夕惕若,厲,无咎,何謂也。子曰,君子進德脩業。忠信,所以進德也。脩辭立其誠,所以居業也。知至,至之,可與幾也。知終,終之,可與存義也。是故居上位而不驕,在下位而不憂。故乾乾因其時而惕,雖危无咎矣。」

德是由心體太極所起的功能。太極寂然不動,清淨光明,是為真心。德則動而不失其明,亦是真心,曾子稱為明德,孟子稱為良能。《爾雅.釋詁》:「業,事也。」業,就是由德所發生的事業。君子學成聖人,則心體圓明,德業完備,處危險之地,能轉危為安。所以君子居九三之地,必須進脩德業。進脩之道,人人能行。就進德而言,德為人人自心本有,但因人有私心妄念,以致違背真心,順其妄心。只要心存忠信,就能返妄歸真,日進其德。《說文》:「忠,敬也,盡心曰忠。」又曰:「信,誠也。」《大學》說:「所謂誠其意者,毋自欺也。」一個人能夠盡其心,誠其意,而不自欺,就是棄其假心,歸於真心,這是切實的進德工夫。無論何人,只要他肯如此行,必然能行。就脩業而言,凡作任何事業,必須由身口發出言行,始能實施。而指揮言行的就是心意。心意不誠,則言行不實。尤其是言語,如不出於誠意,就是自欺欺人,就是背德。所以脩業就是要脩辭立其誠。誠就是誠其意,由忠信而來。言辭出於忠信,就是立其誠。如此心口如一,言行一致,心口身體三者所造之業,即由明德所生之業,由此相續而不間斷,是為居業。進德人人能行,脩業自然人人能行。

進德脩業有了效果,則真心用事,無一不誠。誠則可以前知,此即:「知至,至之,可與幾也。知終,終之,可與存義也。」古注,九三居下卦之極,進則知當至於上卦,不失其幾,退則知當終於下卦,亦得其宜。進退都是為利於人,不為自利。知見如此,故能「居上位而不驕,在下位而不憂。」依孔氏《正義》說,九三居下卦之上,是為居上,相對於上卦而言,則是居上卦之下,是為在下。德業開發以後,明德現前,君子眼裡但有真心,沒有上下無常的虛位,只以平常心自處,以平等心待人接物,所以,就居上位而言,不以位驕人,就在下位而言,亦不以位而自憂悶。君子時時如此,故雖居於危險之地,而能无咎。

九四,或躍在淵,无咎。

九四,或躍在淵,无咎。

爻辭「或」字,依《文言傳》,作疑字講。

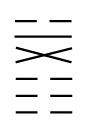

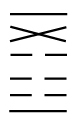

九四變,上體為巽。《說卦傳》:「巽,為進退,為不果。」這就是疑而不決之象。卦變為風天小畜 ,有畜止的意義。

,有畜止的意義。

《文言傳》說:「九四,重剛而不中,上不在天,下不在田,中不在人,故或之。或之者,疑之也。」李氏道平《纂疏》說:「三四居中有人道,然三得正,四不得正,故曰不在人。」

一卦六爻之位,初三五為陽位,二四上為陰位,陽爻居陽位,陰爻居陰位,其位為正,是為當位。反之,陽爻居陰位,陰爻居陽位,其位不正,則為不當位。九四以陽爻居陰位,不得其正,陽氣漸進,勢已逼近九五,如龍欲躍,上居九五之位。但九五是飛龍所居,不能率爾躍進,所以疑而止之,未即起躍。

六爻有上下相應之義,即初與四應,二與五應,三與上應。九四既與初應,所以不躍居五,即當下居於初。九四變巽,互體下為兌,上為離。《說卦傳》:「兌為澤。離、麗也。」澤由凹地所載,初在地下,初即是淵。居初,附麗於淵,是為在淵之象。

或躍在淵,何以「无咎。」《文言傳》說:「九四曰,或躍在淵,无咎。何謂也。子曰,上下无常,非為邪也。進退无恆,非離群也。君子進德脩業,欲及時也。故无咎。」

荀爽說:「乾者君卦,四者臣位也。故欲上,躍居五。下者,當下居坤初,得陽正位。故曰上下无常,非為邪也。進謂居五,退謂居初,故進退无恆,非離群也。」

荀氏是以升降之例說《易》,所以他說:「下者,當居坤初。」惠氏棟《周易述》加以解釋:「五與初,皆陽之正位,故《文言》曰,上下无常,非為邪也。荀氏《易例》,乾在二者當上升坤五,在四者當下居坤初,在上者居坤三。坤在五者,當下居乾二,在三者居乾上,在初者居乾四。如是爻皆得位。」

李氏《纂疏》說:「四變巽,為進退。乾陽稱群,進居五,退居初,不離乎陽,故不離群也。」李氏並舉證說:「《繫辭上傳》曰,物以群分。虞翻注云,乾物動行,故以群分。」

孔氏《正義》說:「進退无恆,非離群者,何氏云,所以進退无恆者,時使之然,非苟欲離群也。何氏又云,言上下者,據位也。進退者,據爻也。所謂非離群者,言雖進退无恆,猶依群眾而行,和光俯仰並同於眾,非是卓絕獨離群也。」

孔氏《正義》:「君子進德脩業欲及時者,進德則欲上欲進也,脩業則欲下欲退也。」又說:「進德脩業,其意與九三同,但九四欲前進多於九三,故云欲及時也。九三則不云及時,但可與言幾而已。」張氏惠言《周易虞氏義》說:「君子謂四,進德脩業與三同。」

何氏楷《古周易訂詁》說:「進德脩業,與九三傳相應。三曰因時,四曰及時,窮理達天之盡也。」

惠氏《周易述》以為九四不中不正,及時所以求中。他說:「子思作《中庸》,述夫子之意曰,君子而時中。時中之義深矣。」

由諸儒這些注解,可以了解《文言傳》詳釋爻辭的要義。九四以陽爻居在陰位,其位不正。四非二五,位亦不中。因而就近則欲上躍九五之位,若就相應之義說,則當下居在淵的初位。上下不定,所以說:「上下无常。」上居九五,是居中得正,下居坤初,所得之位亦正,而非邪位。所以說:「非為邪也。」進是躍進九五,退是退居淵初,進退皆非脫離群眾,所以說:「進退无恆,非離群也。」君子處在九四的地位,上進下退,無常無恆,沒有常恆之法可守,須視時宜而決定上下進退。得其時宜,就是及時。誠欲及時,非繼續進德脩業不可,所以說:「君子進德脩業,欲及時也。」

《文言傳》詳釋爻辭「或躍在淵」之後,始說「故无咎。」《繫辭上傳》說:「无咎者,善補過也。」九四爻辭或躍在淵,其義是不須遵循常恆一定之法,但能及時自行權衡,而定上下進退,結果恰到好處,毫無過失,所以无咎。惠氏「時中」之說,非常可取。時中就是行權而无咎之意。但這不是世間普通學術所能及,必須進德脩業,如九三文言傳所說的開發真心,然後始能及時行權,否則勉強而行,則是權術,而為王莽、曹操之流。他們自以為得時,其實毫不知時。時唯聖人能知,成湯文武之後,行權唯有周公、孔子。學此爻的君子必須學聖人,始能知時知權。而欲學聖,必須無止境的進脩德業。

九五,飛龍在天,利見大人。

九五,飛龍在天,利見大人。

孔氏《正義》:「飛龍在天,猶聖人之在王位。造,為也,唯大人能為之而成就也。」

鄭康成說:「五于三才為天道。」來矣鮮說:「六畫之卦,五為天。三畫之卦,五為人。」所以,九五之位,是飛龍所居,亦是大人所居。

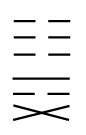

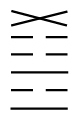

九五爻變,上體為離 ,卦為火天大有

,卦為火天大有 ,互體為兌

,互體為兌 。

。

《說卦傳》:「離為雉,為目。兌為悅。」大有《彖傳》:「柔得尊位,大中,而上下應之。」離雉象飛,是飛龍之象。離目象見,兌悅,以及上下應之,皆是利見之象。

孔氏《正義》:「九五陽氣盛至於天,故云飛龍在天。此自然之象。猶若聖人有龍德,飛騰而居天位,德備天下,為萬物所瞻覩,故天下利見此居王位之大人。」

《文言傳》說:「九五曰,飛龍在天,利見大人。何謂也。子曰,同聲相應,同氣相求。水流溼,火就燥。雲從龍,風從虎。聖人作,而萬物覩。本乎天者親上,本乎地者親下。則各從其類也。」

依孔氏《正義》,以及諸儒解釋,此節傳文是以萬物相感詳解九五爻辭。

「同聲相應,同氣相求。」同聲,例如宮商角徵羽五音,彈宮而宮應,彈角而角動。同氣,例如用方諸對月取水,用陽燧對日取火。方諸與月亮同有陰氣,相感則水生。陽燧與太陽同有陽氣,相感則火生。這兩句所舉的例子,一是聲音相同相感,一是氣類相同相感。

「水流溼,火就燥。」低溼之處,易引水流。乾燥之物,容易著火。這兩句例,是自然物質同類相感。

「雲從龍,風從虎。」龍是水中的動物,雲由水氣凝聚而成,龍起雲生,是為雲從龍。虎是威猛之獸,風是震動之氣,虎嘯則谷風生,是為風從虎。這兩句例,是動物與無情之物同類相感。

「聖人作,而萬物覩。」這兩句正釋爻辭。聖人作,是飛龍在天之義,萬物覩,是利見大人之義。虞翻注,聖人即是庖犧氏,作是造作八卦,以通神明之德,以類萬物之情,五動成離,日出照物皆相見,故曰聖人作而萬物覩。陸績注,陽氣至五,萬物茂盛,故譬以聖人在天子之位,功成制作,萬物咸見之。孔氏《正義》說,前六句所舉數事之名,本明於此,是有識感有識,此亦同類相感,因為聖人有生養之德,萬物有生養之情,故相感應。

「本乎天者親上,本乎地者親下。」孔氏《正義》以此為廣解天地之間共相感應之義,並舉莊氏之說,以為天地絪縕,和合二氣,共生萬物,然萬物之體有感於天氣偏多者,是動物含靈之屬,此即本乎天者親附於上,有感於地氣偏多者,是植物無識之屬,此即本乎地者親附於下。動植物親上親下,各由其所感之氣而然,由此概括天地間萬事萬物皆是互相感應而成,以明聖人作萬物覩亦是感應。

「則各從其類也。」這是結語。孔氏《正義》說:「天地之間共相感應,各從其氣類。」由於共相感應,所以萬物能利見大人。由於各從其氣類,所以萬物得自大人之利則不盡同。雖不盡同,但得聖人所作之利,便能各正性命。所以廣說相感之後,就結歸各從其類。

《文言傳》又一節說:「夫大人者,與天地合其德,與日月合其明,與四時合其序,與鬼神合其吉凶。先天而天弗違,後天而奉天時。天且弗違,而況於人乎,況於鬼神乎。」

孔氏《正義》分析說,上節說明大人與萬物相感,此節論大人之德無所不合,因而廣言所合之事。孔氏引莊氏解釋此節,大意是說,大人之德合於天地之德。天無私覆,地無私載。大人普利蒼生,也是覆載無私。大人之明合於日月,照臨萬方而無私。大人賞罰,與四時合其序,如賞以春夏、罰以秋冬之類。大人與鬼神合其吉凶,如賜福給善者,降禍給淫者,絲毫不爽。大人若在天時之先行事,天到後來不違其事。大人行事若在天時之後,則能奉順天時。這是大人與天互相契合。大人之德,天且不違,而況人與鬼神,何能違之。天人鬼神既皆不違,則是大人之德無所不合。

研讀此爻,最堪玩味者,就是孔子《象傳》:「飛龍在天,大人造也。」這個造字,足以說明,聖人不是天生,九五之位不是固有,乃由進德脩業而來。德業進脩完備,始成聖人,始能得位,然後方能如《文言傳》所說的聖人與萬物相感,聖德無所不合,天下蒼生見之皆蒙其利,此皆由造而得。假使不造而得其位,例如桀紂,只有禍害天下蒼生,自己亦遭大禍。故凡占得此爻者,且勿歡喜,必須自問有無此德。有德乃吉,無德有位,必然招凶。

上九,亢龍有悔。

上九,亢龍有悔。

何氏楷說:「上者,最上一爻之名。變兌,卦為夬。亢,本戶唐切,人頸也。今讀作苦浪切,高也,又旱也。」又說:「上畫處天際之極,乃龍之居,杳冥而不能為雨者,故名之曰亢龍。」

王肅注:「窮高曰亢,知進忘退,故悔也。」李氏道平解說,以陽剛之爻,處極上之位,高亢極矣,故曰窮高。九四處上卦之下,猶知進退,上九居上卦之上,故知進忘退。

《九家易》說:「陽當居五,今乃居上,故曰盈也。亢極失位,當下之坤三,故曰盈不可久,若太上皇者也。」

《文言傳》說:「上九曰,亢龍有悔。何謂也。子曰,貴而无位,高而无民。賢人在下位而无輔,是以動而有悔也」。

「貴而无位」荀爽注「在上故貴,失正故无位。」李氏《纂疏》意,上九,處在六爻上,故說為貴。九為陽爻,上為陰位,以陽爻居陰位,是為失正。失正就是失位,所以說无位。

「高而无民。」王輔嗣注「下无陰也。」這是說,上九之下,沒有陰爻。何妥注:「既不處九五帝王之位,故无民也。」李氏《纂疏》:「位非九五之尊,故无民。」《九家易》所謂若太上皇者也。

「賢人在下位而无輔」。依荀氏爽之說解釋,上九與九三相應,九三以陽爻居陽位,陽德居正,故稱賢人。九三在下卦,故曰在下位。三與上雖然相應,但相應的兩爻必須一陰一陽,如果兩爻皆陰,或是皆陽,則非相應,而是敵應,此處上九與九三皆是陽爻,是為敵應,敵應則無應,無應故無輔。

「是以動而有悔也。」這是結語。動是進的意思,如《乾鑿度》說:「陽動而進。」上九既處於極高之位,失正,無民,無輔,動進必有悔。所以王輔嗣說:「獨立而動,物莫之與矣。」孔氏《正義》:「聖人設戒,居此之時,不可動作也。」

《文言傳》又說:「亢之為言也,知進而不知退,知存而不知亡,知得而不知喪。其唯聖人乎,知進退存亡,而不失其正者,其唯聖人乎。」

惠氏棟依荀注解釋,爻自下而上為進,自上而下為退,九本陽爻,當居陽位,陽位在五,今反在上,是知進而不知退也。陽為存,陰為亡,上宜陰爻,今九居之,是知存而不知亡也。乾陽為得,坤陰為喪,知九之為陽,而不知上之為喪,是知得而不知喪也。此專釋亢義,故云亢之為言。

孔氏《正義》說,知進而不知退,知存而不知亡,知得而不知喪,上九所以亢極有悔者,正由有此三事,若能三事備知,雖居上位,不至於亢也。

「其唯聖人乎。」其意是說,唯有聖人能知進退存亡。聖人既能知之,必能處置適宜,而不失其正道。再說「其唯聖人乎」以讚之,意謂唯有聖人能然。能知進退存亡而不失其正,惠氏以為,此即申說用九之義。

用九,見群龍无首,吉。

用九,見群龍无首,吉。

何氏楷說:「《春秋傳》稱乾之坤曰,見群龍无首,吉。則用九為六爻皆變,可徵也。」李氏道平亦引《春秋》昭公二十九年《左氏傳》,蔡墨舉乾之坤曰,見群龍元首,吉。是六爻變則為坤,亦是古義。

王輔嗣說:「九,天之德也。能用天德,乃見群龍之義焉。夫以剛健而居人之首,則物之所不與也,以柔順而為不正,則佞邪之道也。故乾吉在无首,坤利在永貞。」

李氏《纂疏》說:「乾之吉在无首者,不以剛健居人首也。坤之利在永貞者,不以柔順為不正也。且乾為首,變坤,則无首。直正為貞,坤變成乾,健則能永,故永貞。乾剛變坤,則濟以柔。坤柔變乾,則濟以剛。故乾吉在无首,坤利在永貞。」

孔氏《正義》說:「九,是天之德也。天德剛健,當以柔和接待於下,不可更懷尊剛為物之首,故云天德不可為首也。」

爻辭:「上九,亢龍有悔。」《象傳》解釋:「盈不可久。」《九家易》說,以陽居上曰盈。故居上九者,應當了解盈虛之理,體會《文言傳》意,效法聖人,知進退存亡而不失其正,始得免於有悔。誠欲不失其正,即須講求變通。此即爻辭所說:「用九,見群龍无首,吉。」《象傳》解釋:「用九,天德不可為首。」依王輔嗣義,九是天之德。用九,就是用天之德。天德只有利生的功能,而無形象可得。《論語.陽貨篇》:「子曰,天何言哉,四時行焉,百物生焉,天何言哉」。《禮記.中庸篇》,孔子引〈大雅〉文王之詩曰:「上天之載,無聲無臭。」皆是天德無形之義。無形而為有首,豈能合理,所以不可為首。此釋爻辭「无首」之所以然。無首無象,是天德之本然。聖人用此天德可以轉變一切不利的環境,而能利益天下蒼生,就是由於他德合於天,而不為首。學為聖人者,即當由此處學起。

王弼注:天也者,形之名也。健也者,用形者也。夫形也者,物之累也。有天之形,而能永保无虧,為物之首,統之者,豈非至健哉。大明乎終始之道,故六位不失其時而成。升降无常,隨時而用,處則乘潛龍,出則乘飛龍,故曰時乘六龍也。乘變化而御大器,靜專動直,不失大和,豈非正性命之情者邪。保合太和者,不和而剛暴。萬國咸寧者,萬國所以寧,各以有君也。

王弼注:以上言之則不驕,以下言之則不憂,及復皆道也。

孔穎達《正義》:「《文言》者,是夫子第七翼也。以乾坤其《易》之門戶邪。其餘諸卦及爻,皆從乾坤而出。義理深奧。故特作《文言》以開釋之。從此至元亨利貞,明乾之四德,為第一節。」

「《文言》曰。」

劉瓛注:「依文而言其理,故曰《文言》。」

姚信注:「乾坤,為門戶。文說乾坤。六十二卦皆放焉。」

依李氏道平《疏》解釋。

劉注○依爻象而言其理。孔氏謂:「釋二卦之經文,故稱《文言》。」是也。

姚注○孔氏云:「乾坤其《易》之門邪,其餘諸卦及爻,皆從乾坤而出。義理深奧。故特作《文言》以開釋之。」即姚義也。

「元者,善之長也。」

《九家易注》:「乾者,君卦也。六爻皆當為君。始而大通,君德會合,故元為善之長也。」

依李氏《疏》解釋。《說卦傳》曰:「乾以君之。」是以此注云:「乾者,君卦也。」《毛詩.大雅.皇矣篇》曰:「克長克君。」是以君有長義。《國語.周語》靈王二十二年,太子晉諫曰:「古之長民者。」韋昭注云:「長,猶君也。」下面傳文(君子體仁,足以長人。)以「長人」言「體仁」。所以此注以「君卦」解釋「乾元」。乾卦六爻皆是陽爻,所以「六爻皆當為君。」注云:「始而大通,君德會合。」蓋以「合嘉會」注明「元善」之義。《繫辭上傳》說:「繼之者善也。」虞仲翔注:「繼,統也。謂乾能統天生物,故繼之者善。」此即乾統萬善,而元為乾始。人君上體乾元,足以繼天立極。所以傳文第一句就說:「元者善之長也。」《書經.周書.召誥》曰:「惟王位在德元。」即是此義。又自復卦至乾卦為積善。在十二消息卦中,自十一月復卦至明年四月乾卦,是為息卦。息卦開始于子月,即是十一月,乾之一陽生起,即是復卦,此是乾卦始息于子,《彖傳》「首出庶物」,《說卦傳》乾為首,故以元為善之長。

「亨者,嘉之會也。」

《九家易注》:「通者,謂陽合而為乾。眾善相繼,故曰嘉之會也。」

依李氏《疏》解釋。《子夏傳》云:「亨,通也。」《周禮.春官.大宗伯》:「以嘉禮,親萬民。」鄭康成注:「嘉,善也。」《尚書.禹貢》:「灉沮會同。」鄭康成注:「雍水,沮水,相觸而合。」(孫星衍《尚書注疏》引。)鄭注會字即作合字講。乾卦六爻皆是陽爻。合六陽而為乾卦。乾陽為善,乾六陽皆善,是為「眾善相繼」而為乾卦。陽主開通,故曰「嘉會」。《九家易注》「眾善相繼」,蓋以會合元善,以注明嘉會。又,以乾通坤,嘉美所合,故曰:「亨者,嘉之會也。」

「利者義之和也。」

荀慈明注:「陰陽相和,各得其宜,然後利矣。」

依李氏《疏》解釋。《中庸》曰:「義者宜也。」《荀子.王制篇》曰:「義以分則和,和則一。故序四時,裁萬物,兼利天下,無他故焉,得之分義也。」陰陽相和,各得其宜,是亦分義。義分則和,故此傳曰:「義之和也。」《說文解字》:「利,銛也。刀和然後利。从刀和省。《易》曰,利者義之和也。」利,从刀和省。刀主分,有分得其宜的意思,故能裁制事物,以使各得其宜。凡事各得其宜,則得其和。又,利字亦可从刀禾解釋。《說文》:「禾,二月始生,八月而熟,得之中和,故謂之禾。」所以利有中和之義。故荀氏注云:「陰陽相和,各得其宜,然後利矣。」

「貞者事之幹也。」

荀慈明注:「陰陽正而位當。則可以幹舉萬事。」

依李氏《疏》解釋。師卦《彖傳》曰:「貞,正也。」六爻位正,則「陰陽正而位當。」《大戴禮.保傅篇》引《易》逸文曰:「正其本,萬事理。」故可以幹舉萬事。薛君(後漢薛漢,見《後漢書.儒林傳》)《韓詩章句》云:「幹,正也。」《詩詁》云:「木旁生者為枝,正出者為幹。」(何氏楷《訂詁》引)。是以幹字可作正字講。故曰:「貞者事之幹也。」

「君子體仁足以長人。」

何妥注:「此明聖人則天,合五常也。仁為木,木主春,故配元,為四德之首。君子體仁,故有長人之義也。」

依李氏《疏》解釋。「聖人」,指「君子」。五常,就是仁義禮知信。此五者是人之德,元亨利貞是天之德。此言聖人法則天之元亨利貞,以合仁義禮知之德。以卦位而言,初九是震位,故乾初出震,震屬東方木。《說文》:「木,東方之行。」金木水火土五行中的木行在東方。《禮記.月令》:「某日立春,盛德在木。」凡果核中實有生氣者曰「仁」,如杏仁,桃仁。是以注云:「仁為木,木主春。」《六書正》:「元,从二从人。仁則从人从二。在天為元,在人為仁。」是以「仁配元而為四德之首。體仁,是謂以仁為體。長人,猶君人,即是作人君之意。」《春秋》襄公九年《左傳》曰:「元者體之長也。」元,為首。故為體之長。震,為仁,又為諸侯。是以注云:「君子體仁,有長人之義。」又《禮記.禮運篇》說:「仁者義之本也,順之體也,得之者尊。」故曰:「體仁足以長人。」

「嘉會足以合禮。」

何妥注:「禮是交接會通之道,故以通配。五禮有吉凶賓軍嘉,故以嘉合于禮也。」

依李氏《疏》解釋。《繫辭上傳》曰:「觀其會通,以行其典禮。」此即何注:「禮是交接會通之道。」故取此義以配亨通。五禮有吉凶賓軍嘉,《周禮.春官.大宗伯》:「以嘉禮親萬民。」注疏大意:嘉禮通于上下,所以別于四禮。李《疏》案語:「愚謂春官始于吉禮,終于嘉禮,儀禮則始于嘉禮之冠婚,而終于吉禮之有司徹。蓋成民而後,致力于神。(指吉禮祭祀)。故五禮獨言嘉合者,即儀禮始冠婚之義也。又乾以嘉美,旁通合坤。陽稱嘉,坤為禮,故曰嘉會足以合禮也。」

「利物足以合義。」

何妥注:「利者,裁成也。君子體此利以利物,足以合于五常之義。」

依李氏《疏》解釋。許氏《說文》:「利,銛也。刀和然後利,从刀和省。」銛字,依段氏《注》,由「臿」字引申為「銛利」之義。利字从刀,有以刀裁物之義,所以何氏注,以利字作「裁成」講。君子體此自然之利,以裁成萬物,是故足以合于人之五常中之義。《國語.周語》:「言義必及利。」韋昭注:「能利人,然後為義。」《呂氏春秋》曰:「義之大者,莫大于利人。」所以此利字就是「利物」之義。又此傳後文說,乾為「純粹精」,《繫辭上傳》說:「精氣為物。」是以乾之精氣稱為「物」,《易緯乾鑿度》說:「地靜而理曰義。」地理是坤,是以稱坤為「義」。坤來成乾,《說卦傳》說:「和順于道德而理于義。」和順謂坤,道德謂乾。和順于道德,是以坤順乾之義,故曰:「利物,足以和義。」

「貞固足以幹事。」

何妥注:「貞,信也。君子貞正,可以委任于事。故《論語》曰:敬事而信。故幹事而配信也。」

李氏鼎祚案語:「此釋非也。夫在天成象者,乾元亨利貞也。言天運四時,以生成萬物。在地成形者,仁義禮智信也。言君法五常,以教化于人。元為善長,故能體仁。仁主春生,東方木也。亨為嘉會,足以合禮。禮主夏養,南方火也。利為物宜,足以和義。義主秋成,西方金也。貞為事幹,以配于智。智主冬藏,北方水也。故孔子曰:仁者樂山,智者樂水。則智之明證矣。不言信者,信主土,而統屬于君。故中孚云:信及豚魚。是其義也。若首出庶物,而四時不忒者,乾之象也。厚德載物,而五行相生者,土之功也。土居中宮,分王四季,亦由人君,无為皇極,而奄有天下。水火金木,非土不載。仁義禮智,非君不弘。信既統屬于君,故先言乾而後不言信,明矣。」

依李氏《疏》解釋。

何注○何氏以貞配信。言貞正可以任事,故引《論語.學而篇》孔子之語「敬事而信」以證其義。

李氏鼎祚案語○李氏以貞配智,故說何氏之釋非也。李氏案語大意如下:在天成象(《繫辭上傳》文),說是乾元亨利貞者,乾即天,元亨利貞即四時,故言天運四時,以生成萬物。在地成形(《繫辭上傳》文),是謂人生而成形,即有此仁義禮智信五常之性。人君應當則法此五常之性,以教化天下人。

以此配合,在天為元,在人為仁,在時為春,在五行為東方木。在天為亨,在人為禮,在時為夏,在五行為南方火。在天為利,在人為義,在時為秋,在五行為西方金。在天為貞,在人為智,在時為冬,在五行為北方水。

《論語.雍也篇》:「子曰,仁者樂山,智者樂水。」引此以明貞為智而屬水。《繫辭上傳》說:「卦之德方以智。」貞正而固,所以為智。許氏《說文》:「固,四塞也。从囗,古聲。囗,是古圍字。《繫辭上傳》說:「範圍天地之化而不過」,《九家易注》:「圍,周也。」《繫上》又曰:「智周乎萬物,而道濟天下。」智周,即是貞固。道濟天下,即是足以幹事。

不言「信」者,蓋以乾為信。《說卦傳》:「乾為天、為君。」《繫上》曰:「天五」。五為土,故以信主土,而統屬于君。中孚《彖傳》說:「信及豚魚。」又說:「中孚以利貞,乃應乎天也。」王輔嗣注:「魚者蟲之幽隱,豚者獸之微賤。爭競之道不興,中信之德淳著,則雖微隱之物,信皆及之。」此言人君信德能感動豚魚,乃能上應乎天。天,即是乾。即乾言信之義。天運于上,而春夏秋冬行之成序,即是天之信。是故李氏案語云:「若首出庶物(乾《彖傳》文),而四時不忒(觀《彖傳》文)者,乾之象也。」土載于下,而水火金木無違,土之信也。故云:「厚德載物(坤《彖傳》文),而五行相生者,土之功也。」天數五,為戊土,在中央,謂居中宮。《尚書.洪範》說:「五,皇極,惟皇建極。」亦是居中宮。故土居中,而王四季。亦猶皇極居中,而運四方。

水火金木,皆生于土。仁義禮智,皆備于君。信既居中而屬于君,故先言乾,以統元亨利貞,不必復言信,以終仁義禮智。又,貞者正也。六爻皆正位,即為既濟。既濟六爻,陰爻定居陰位,陽爻定居陽位,稱為既濟定。坤為事(坤六三,或從王事。)以乾舉坤,坤智藏往(《繫辭上傳》:知以藏往。虞氏注:坤知藏往,謂藏密也。)是故以貞配智,足以幹事。

「君子行此四德者,故曰乾元亨利貞。」

干寶注:「夫純陽,天之精氣。四行,君之懿德。是故乾冠卦首,辭表篇目,明道義之門,在于此矣。猶春秋之備五始也,故夫子留意焉。然則體仁正己,所以化物。觀運知時,所以順天。器用隨宜,所以利民。守正一業,所以定俗也。亂則敗禮,其教淫。逆則拂時,其功否。錯則妨用,其事廢。忘則失正,其官敗。四德者,文王所由興。四愆者,商紂所由亡。」

依李氏《疏》解釋。乾體純陽,故為「天之精氣。」人稟受此純陽之精氣,以成四德,故四行為君之美德。《繫辭上傳》說:「成性存存,道義之門。」蓋以仁義禮智之性,出于乾之元亨利貞,故干氏注為:「乾冠卦首,而辭列四目。」是乾之四德為道義之門,而性從此出。《漢書.王褒傳》,褒應宣帝徵詔,為作〈聖主得賢臣頌〉,其中有「《春秋》法五始之要」之文,顏師古注曰:「元者氣之始。春者,四時之始。王者,受命之始。正月者,政教之始。公即位者,一國之始。」是《易》首之備元亨利貞四德,猶如《春秋》篇首之備「元年春王正月」五始。這都是孔聖人所留意者。

《論語.顏淵篇》,子曰:「為仁由己。」所以干氏注:「體仁正己,所以化物。」即是體仁足以「長人」之義。干氏云「觀運知時,所以順天」者,運,猶會。《禮記.禮器篇》說:「禮時為大。」變通,趨時,是禮之亨通。所以注云:「觀運知時。」《尚書.皋陶謨》:「天秩五禮。」孔《傳》:「公侯伯子男五等之禮。」所以順天則「合禮」。

《繫辭下傳》:「蓋取諸離」,以至「蓋取諸夬」,共計十二「蓋取」,即指取利而言,所以干氏云:「器用隨宜,所以利民。」《中庸》云:「義者宜也。」所以利民則「和義」。師卦《彖傳》說:「貞,正也。」業,即是事業。坤《文言傳》說:「發于事業。」是故干氏云:「守正一業,所以定俗。」是則「貞固,足以幹事。」《禮記.禮器》篇:「禮,猶體也。」亂則敗仁之體,故其教必至于淫濫。逆則拂禮之時,故其功必至于否塞。錯則妨義之用,故其事必至于荒廢。忘則失貞之正,故其官必至于覆敗。其於人事,有此四德則興,所以干氏注云:「四德者,文王所由興。」反此四德而有四愆,則亡,所以干氏注云:「四愆者,商紂所由亡。」

此乾《文言傳》第一節,孔氏穎達《正義》解釋如下文。

此第一節論乾之四德也。元者善之長也,此已下論乾之四德。但乾之為體是天之用。凡天地運化,自然而爾,因无而生有也。无為,而自為。天本无心,豈造元亨利貞之德也。天本无名,豈造元亨利貞之名也。但聖人以人事託之,謂此自然之功為天之四德,垂教於下,使後代聖人法天之所為。故立天四德以設教也。

莊氏云:第一節元者善之長者,謂天之體性生養萬物。善之大者,莫善施生。元為施生之宗,故云元者善之長也。亨者嘉之會者,嘉,美也。言天能通暢萬物,使物嘉美之會聚,故云嘉之會也。利者義之和者,言天能利益庶物,使物各得其宜,而和同也。貞者事之幹者,言天能以中正之氣,成就萬物,使物皆得幹濟。

莊氏之意,以此四句,明天之德也。而配四時,元是物始,於時配春,春為發生,故下云體仁,仁則春也。亨是通暢萬物,於時配夏,故下云合禮,禮則夏也。利為和義,於時配秋,秋既物成,各合其宜。貞為事幹,於時配冬,冬既收藏,事皆幹了也。於五行之氣,唯少土也。土則分王四季,四氣之行,非土不載,故不言也。

君子體仁足以長人者,自此已下,明人法天之行此四德。言君子之人,體包仁道,汎愛施生,足以尊長於人也,仁則善也,謂行仁德,法天之元德也。嘉會是以合禮者,言君子能使萬物嘉美集會,足以配合於禮,謂法天之亨也。利物足以和義者,言君子利益萬物,使物各得其宜,足以和合於義,法天之利也。貞固足以幹事者,言君子能堅固貞正,令物得成,使事皆幹濟,此法天之貞也。施於王事言之,元則仁也,亨則禮也,利則義也,貞則信也。

不論智者行此四事,並須資於知。且《乾鑿度》云,水土二行,兼信與知也,故略而不言也。

君子行此四德者,故曰乾元亨利貞,以君子之人當行此四種之德。是以文王作《易》,稱元亨利貞之德,欲使君子法之。但行此四德,則與天同功,非聖人不可。唯云君子者。但《易》之為道,廣為垂法,若限尚聖人,恐不逮餘下。故總云君子,使諸侯公卿之等,悉皆行之。但聖人行此四德,能盡其極也。君子行此四德,各量力而為,多少各有其分。但乾卦象天,故以此四德皆為天德。

孔氏穎達《正義》:「從初九曰潛龍勿用,至動而有悔,明六爻之義。為第二節。」

「初九曰:潛龍勿用。何謂也。」

何妥注:「夫子假設疑問也。後五爻皆放此也。」

依李氏《疏》解釋。夫子假設問答,以明經義,是此《文言傳》體。以下五爻,皆仿此爻,皆言「何謂也。」

「子曰:龍德而隱者也。」

何妥注:「此直答言聖人有隱顯之龍德,今居初九窮下之地,隱而不見,故云勿用矣。」

依李氏《疏》解釋。《說文》曰:「龍,能明能幽。」龍是能隱能顯之物,聖人則有能隱能顯之龍德。今居初九,此時當隱。隱,故「勿用。」案:初變則內卦為巽,《繫辭下傳》曰:「巽稱而隱。」是言聖人有可稱之龍德,隱而不見,故曰:「龍德而隱者也。」

「不易世。」

崔憬注:「言據當潛之時,不易乎世而行者,龍之德也。」

依李氏《疏》解釋。《孟子.盡心篇》:「易其田疇。」趙岐注:「易,治也。」崔注之意,不易世,就是不治世。初九當潛藏,此時不出來治世行道,是龍之德。又王弼注云:不為世俗所移易。屯《彖傳》虞氏注云:「初剛難拔。」所以「不易」就是下文所說的「確乎不拔」之意。李《疏》案語:「愚案:震長子繼世,為世。初九陽伏不動,未成乎震,故不易乎世。」

「不成名。」

鄭康成注:「當隱之時,以從世俗,不自殊異,无所成名也。」

李氏道平《纂疏》:「時當隱而隱。俯仰從俗,不自立異。故无所成名。案:乾為善。陽成于三,善不積,不足以成名。(《繫辭下傳》文。)《繫下》曰,其初難知。故不成乎名。」

「遯世无悶。」

崔憬注:「道雖不行,達理无悶也。」

李氏道平《纂疏》:「震,為世。震陽隱初,故曰遯世。然道雖不行,而理達于心,故無悶。即《中庸》所謂遯世而无悶也。(《中庸》:子曰,君子依乎中庸,遯世不見知而不悔。唯聖者能之。)遯世承不易世而言也。」

「不見是而无悶。」

崔憬注:「世人雖不己是,而己知不違道。故無悶。」

依李氏《疏》解釋。復卦中,坤五陰爻同亂于上,一陽潛于五陰之下,此一陽即是「不見是」于世人。然而世人雖不知我,而我自信不違乎道,所以无悶。此即《論語.學而篇》所說:「人不知而不慍。」「不見是」承「不成名」而言。以初震為樂,故皆言「无悶。」

「樂則行之,憂則違之。」

虞仲翔注:「陽出初震,為樂為行,故樂則行之。坤死稱憂。隱在坤中,遯世无悶,故憂則違之也。」

依李氏《疏》解釋。陽出于初,為震,體復。為復卦初九。震「為樂」者,震位在東方,東方屬木,其時為春。董子《春秋繁露.陽尊陰卑篇》曰:「春之為言猶偆偆(音蠢,亦作蠢蠢。)也。偆偆者,喜樂之貌也。」所以虞氏此注云震為樂。注云震「為行」者,《說卦傳》云:「震,動也。」又云:「震為足,為作足。」《國語.晉語》晉公子重耳筮得屯豫二卦,皆有「震。」韋昭注:「《易》曰:震作足。故為行也。」是故虞氏此注云:震為行。震為樂,又為行,即是注解「樂則行之。」注云「坤死稱憂」者,納甲說:「坤乙三十日。」三十是陰曆月終,納甲謂坤卦三陰盛滿,夜月無光,但稱為魄。是謂月光三十日滅于坤,為既死魄。所以虞注坤為「死。」《左傳.昭公》二十五年夏,鄭國子大叔,對趙簡子曰:「死,惡物也。」(惡,讀去聲。)所以坤死稱憂。陽隱坤中,遯世无悶,故憂則違之。

「確乎其不可拔,潛龍也。」

虞仲翔注:「確,剛貌也。乾剛潛初,坤亂于上,君子弗用。隱在下位,確乎難拔,潛龍之志也。」

依李氏《疏》解釋。《繫辭下傳》曰:「夫乾,確然示人易矣。」此是以初剛而言。陸氏《經典釋文》謂馬氏彼注訓「確」為「剛」。所以虞氏此注云:「確,剛貌也。」虞注「乾剛潛初,坤亂于上」者,乾陽初動,剛伏坤初。坤反君道,亂見于上。此是君子隱藏而不用於世之時。大過卦辭:「棟橈」,《彖傳》曰:「本末弱也。」六爻初為本,上為末,大過上下兩爻皆柔弱,故橈。此是初九潛龍,是陽剛之爻,剛則難拔。「拔」字,陸氏《釋文》引鄭康成注作「移」字講。潛龍有至剛之志,是以確乎其不可拔也。

此乾《文言傳》第二節解釋初九爻辭,孔氏《正義》如下文。

「初九曰潛龍勿用何謂也」者,此夫子疊經初九爻辭,故言「初九曰」。方釋其義,假設問辭,故言「潛龍勿用何謂也。」

「子曰:龍德而隱者也。」此夫子以人事釋潛龍之義。聖人有龍德隱居者也。「不易乎世」者,不移易其心在於世俗,雖逢險難,不易本志也。「不成乎名」者,言自隱默,不成就於令名使人知也。「遯世无悶」者,謂逃遯避世,雖逢无道,心所无悶。「不見是而无悶」者,言舉世皆非,雖不見善,而心亦无悶。上云遯世无悶,心(盧文弨云:心疑身之誤。)處僻陋,不見是而无悶。此因見世俗行惡,是亦无悶。故再起无悶之文。「樂則行之,憂則違之」者,心以為樂,己則行之。心以為憂,己則違之。「確乎其不可拔」者,身雖逐物推移,隱潛避世,心志守道,確乎堅實,其不可拔。此是潛龍之義也。

「九二曰:見龍在田。利見大人。何謂也。子曰:龍德而正中者也。」

虞仲翔注:「中,下之中。二非陽位,故明言能正中也。」

依李氏《疏》解釋。九二居在下體之中,故曰「中」。二,是陰位,而非陽位。九,是陽爻。以陽爻居陰位,是以不正,應當變之正,即以九變為六,於是以陰爻居陰位,即是變得其正。所以注云能正中。

「庸言之信。」

荀慈明注:「處和應坤,故曰信。」

依李氏《疏》解釋。《荀九家說卦》曰:「乾為言。」消息卦,陽息至二,二為互體震,震亦為「言。」九二處於中和之位,往上以應坤五,二五相孚,故曰「信」。二體坎(九二變正為六二,陽息至三,二即為互體坎。),坎有孚信。坎卦《彖傳》說:「行險而不失其信。」故庸言必信。

「庸行之謹。」

《九家易注》:「以陽居陰位,故曰謹也。庸,常也。謂言常以信,行常以謹矣。」

依李氏《疏》解釋。陽息至二,為九二。九二為互體震,震為「作足」,是為「行。」九二以陽爻居陰位,其位不正。二變之正,陽息三,二為互體坎。坎以一陽陷于二陰之閒,舉動不可不謹慎。坎卦《大象傳》:「常德行。」故曰:「庸行之謹。」「庸,常也。」這是《爾雅.釋詁》文。虞注坎《象傳》云:「坎為常。」言常信,行常謹,皆是坎象,因為坎二即是乾二。

「閑邪存其誠。」

宋衷注:「閑,防也。防其邪而存其誠也。二在非其位,故以閑邪言之。能處中和,故以存誠言之。」

依李氏《疏》解釋。許氏《說文》:「閑,闌也。从門中有木。」以木距門,有防闌之意,故注云:「防也」。九二以陽爻居于陰位,其位不正,不正則是邪,所以必須「閑邪」。九二雖然不得正位,但二位在下卦之中,居二,則得其中,有「得中和」之義。《中庸》講脩道,首言致中和,後歸於至誠。此言九二「能處中和,故以存誠言之。」

「善世而不伐。」

《九家易注》:「陽升居五,處中居上,始以美德利天下。不言所利,即是不伐。故《老子》曰:上德不德,是以有德。此之謂也。」

依李氏《疏》解釋。九二有君德。依荀慈明的「乾升坤降」之例,九二是陽爻居在陰位,既有君德,則應上升居五為君。五處上卦之中,故能以美德利天下。陽升五,始于二,故云:「始以美德利天下。」九二升居于五為九五,是有德有位的天子,故能利天下。此言天子能利天下,不言所利天下,即是不伐善之意。「上德不德,是以有德」,是老子《道德經》文。注引此文,以明「善世不伐」之意。李《疏》案語:乾為「善」。息二互震為「世」。(虞氏《逸象》:震為世。)兌體毀折,乾象不見,故「不伐」。

「德博而化。」荀慈明注:「處五據坤,故德博。群陰順從,故物化也。」

依李氏《疏》解釋。九二升處于五,據坤,坤為地,地道廣博,是故「德博」。坤承受,乾廣施,化成萬物,群陰順從一陽,故能「化」。

李《疏》案語:「愚案:乾為德,二于三才為地道,《中庸》之言地道曰:博也。故曰德博。陽變陰化,二動得正,以乾交坤,故化。」

「《易》曰:見龍在田,利見大人。君德也。」

虞仲翔注:「陽始觸陰,當升五為君。時舍于二,宜利天下。直方而大,德无不利,明言君德。地數始二,故稱《易》曰。」

依李氏《疏》解釋。二是陰位,陽息至二。即是陽開始觸陰。六爻二五相應,陽主升,故九二當升居五為君。然而九二此時舍居于二,此時已有利益天下之德。又以旁通而言,乾卦九二旁通坤卦六二,坤六二爻辭曰:「直方大,不習无不利。」田在地之表面,有直方大之象。是此見龍在田,有養人之德,天下人見之无不利。比喻人事,此九二大人雖在下位,實有上升五位作為人君之德。注云「地數始二」者,《繫辭上傳》說天地之數時,曰:「天一、地二。」以至「天九、地十。」是知地之數始于二。初九陽爻居于陽位,得正,不變。九二陽爻居于陰位,失正,應當變而得正。講變易,自九二這一爻開始,所以特別稱「《易》曰」。

此乾《文言傳》第二節解釋九二爻辭,孔氏《正義》如下文。

「子曰:龍德而正中者。」九二居中不偏,然不如九五居尊得位。故但云龍德而正中者也。「庸言之信,庸行之謹」者,庸,謂中庸。庸,常也。自始至末,常言之信實,常行之謹慎。「閑邪存其誠」者,言防閑邪惡,當自存其誠實也。「善世而不伐」者,謂為善於世而不自伐其功。「德博而化」者,言德能廣博,而變化於世俗。初爻則全隱遯避世,二爻則漸見德行,以化於俗也。若舜漁於雷澤,陶於河濱,以器不窳,民漸化之。是也。「《易》曰見龍在田,利見大人,君德」者,以其異於諸爻,故特稱:「《易》曰見龍在田」。未是君位,但云君德也。

「九三曰:君子終日乾乾,夕惕若,厲,无咎,何謂也。子曰:君子進德脩業。」

虞仲翔注:「乾為德,坤為業。以乾通坤,謂為進德脩業。」

宋衷注:「業,事也。三,為三公。君子處公位,所以進德脩業也。」

依李氏《疏》解釋。

虞注○十二消息卦,陽息至三,成泰。泰,內乾外坤。《繫辭上傳》:「乾以易知」,由此句推至「可久則賢人之德」。「坤以簡能」,由此句推至「可大則賢人之業」。《繫辭上傳》又曰:「夫易,聖人之所崇德而廣業也。知崇體(諸本作禮)卑。崇效天,卑法地。(虞注:崇德效乾,廣業法坤也。)這段傳文是指乾坤而言,所以虞氏此注云:「乾為德,坤為業。」注:「以乾通坤」,是謂天地交而為泰卦。「崇效天」是為進德,「卑法地」是為脩業。

宋注○坤《文言傳》,謂坤「發于事業」,所以宋注將「業」解釋為「事」。宋注「三為三公」,引自《乾鑿度》文。以君子而處于三公之位,所以貴于進德脩業。

「忠信所以進德也。」

翟元注:「忠于五。所以脩德也。」

崔憬注:「推忠于人,以信待物。故其德日新也。」

依李氏《疏》解釋。

翟注○《乾鑿度》曰:「三為三公,五為天子。」此九三稱臣于九五,臣忠于君,故注云:「忠于五,所以進德也。」

崔注○人能把忠心推及于人,以信實待接人物,所以其德日新。

李《疏》案語○愚案:忠信在內。三,終乾事而在內。故「忠信所以進德。」三,處乾上。上,故「崇」。崇,故德言進。《論語.學而篇》曰:「主忠信」,所以崇德也。是其義也。又案:坤來乾二,成離。離中為「忠」。乾二之坤,成坎。坎孚為信。三與初二為離坎,此終乾之事。故曰「所以進德也。」

「脩辭立其誠,所以居業也。」

荀慈明注:「脩辭,謂終日乾乾。立誠,謂夕惕若厲。居業謂居三也。」

翟元注:「居三脩其教令,立其誠信,民敬而從之。」

依李氏《疏》解釋。

荀注○爻辭「君子終日乾乾」,有脩德的意思,所以荀氏此注云:「脩辭,謂終日乾乾。」爻辭「夕惕若厲」,有誠脩順德的意思,所以荀氏此注云:「立誠,謂夕惕若厲。」鄭康成以「八卦正位」之說云,九三這一爻是艮卦。虞氏注坤《文言傳》正位居體云,艮為居。蓋以艮上來自乾卦三爻,艮有門闕象,故以艮解釋為居。故荀注云:「居業,謂居三也。」

翟注○解釋「居業」為「居三」,即是荀注之義。居三脩其教令,立其誠信者,外而脩其教令,內而立其誠信,因此民敬而從之。此為居業之事。

李《疏》案語○愚案:三動之坤,互震聲為「辭」,坎孚為「誠」,故曰:「脩辭立其誠。」坤為「業」,體艮止為「居」。此通坤之事,故曰:「所以居業也。」

「知至至之,可與言幾也。」

翟元注:「知五可至而至之,故可與行幾微之事也。」

依李氏《疏》解釋。陽爻在五位,是為得位得中,初九與九三,雖皆得位,然而皆不得中。三至五,是為得中,是故翟氏注云:「知五可至而至之。」然九三始于初九,虞氏注《繫辭下傳》「知幾」說,陽在復卦初位,叫作「幾」,是以翟氏注云:「故可與行幾微之事也。」

李《疏》案語○愚案:劉瓛云:「至,極也。」莊氏云:「極即至也。」三在下卦之上,是為至極。《繫下》曰:「知幾其神乎」,虞彼注云:「幾謂陽也,陽在復初稱幾。」又曰:「幾者,動之微」,虞彼注云:「陽見初成震,故動之微。」內體乾,乾為陽。知初陽已動,必至于三,故曰:「知至至之,可與言幾也。」

「知終終之,可與存義也。」

姚信注:「知終者可以知始。終,謂三也。義者,宜也。知存知亡,君子之宜矣。」

崔憬注:「君子,喻文王也。言文王進德脩業,所以貽厥武王,至于九五。至于九五,可與進脩意合,故言知至至之,可與言微也。知天下歸周,三分有二,以服事殷,終于臣道。終于臣道,可與進脩意合,故言知終終之,可與存義。」

依李氏《疏》解釋。

姚注○《繫辭上傳》說:「原始反終」,故「知終者可以知始。」三處乾上,故「終謂三也。」「義者,宜也」,《中庸》文。九三與上九敵應,上九亢龍即是後面傳文所說:「知存而不知亡。」就消息說,陽息至三成泰。姚注「終」謂為乾三。乾三就是泰三。是此九三知乾終于三,因而終之,不至于亢。這就是知存知亡,合乎君子之宜。故曰:知終終之,可與存義。

李《疏》案語○愚案:《繫上》:「成性存存,道義之門。」虞彼注云:「知終終之,可與存義也。乾為道門,坤為義門。」又云:「陽在道門,陰在義門。」《乾鑿度》:「地靜而理曰義。」是坤為「義」也。「幾」屬乾而為陽、在內。「義」屬坤而為陰、在外。乾三即泰三,出乾入坤,終應于上。以坤成乾性,乾元常存。故曰:「可與存義。」即承上德業以乾通坤之義也。

崔注○這是以周文王臣事殷紂王之事,說明九三爻義。周武王伐紂成功,飛龍在天,居九五之尊,而其化家為國的微動之幾,實以進德脩業之文王為其基。故曰:「知至至之,可與言幾也。」以三承五,即是翟注義。殷紂王,就是亢龍,他在上九之位。《論語.泰伯篇》記載孔子讚美文王之德,當時天下歸周,三分有二,而文王仍以西伯的身分,服事殷紂,終于為臣之道,不失事君之義。這只有進德脩業的文王能守此義。故曰:「知終終之,可與存義也。」以三應上,即是姚注義。

「是故居上位而不驕。」

虞仲翔注:「天道三才,一乾而以至三乾成,故為上。夕惕若厲,故不驕也。」

依李氏《疏》解釋。《繫辭下傳》說:「有天道焉,有人道焉,有地道焉。」是以三爻而有天地人三才。一至三而乾成,三有天道,故以九三為上。九三「夕惕若厲」。三居下體之上,而能夕惕若厲,是其位愈高而心愈下,故「不驕」。

「在下位而不憂。」

虞仲翔注:「下位,謂初。隱于初,憂則違之,故不憂。」

依李氏《疏》解釋。「下位謂初」,是說九三自下起息。三起時就在初位,有隱于初之義。隱而在下,即如前文所言:「遯世无悶,不見是而无悶。」隱在下位,其時雖困,其心通理,是以憂則違之。是故在下位而不憂。

「故乾乾因其時而惕,雖危无咎矣。」

王弼注:「惕,怵惕也。處事之極,失時則廢,懈怠則曠。故乾乾因其時而惕,雖危无咎。」

依李氏《疏》解釋。《書經.冏命》曰:「怵惕惟厲。」是以王氏注云:「惕,怵惕也。」注「處事之極」者,是說九三居內卦之上,居在內卦的極處,是謂處上之極。就外卦而言,九三是在外卦之下。其在此時,失時、則德業廢。懈怠、則進脩曠。「時」是謂知至知終,在上在下之時。乾乾之心,各因其時而加以怵惕,是故雖危无咎矣。

此乾《文言傳》第二節解釋九三爻辭,孔氏《正義》如下文。

「子曰:君子進德脩業者。」德,謂德行。業,謂功業。九三所以終日乾乾者,欲進益道德,脩營功業,故終日乾乾匪懈也。進德則知至,將進也。脩業則知終,存義也。

「忠信所以進德者。」復解進德之事。推忠於人,以信待物,人則親而尊之,其德日進,是進德也。

「脩辭立其誠,所以居業者。」辭,謂文教。誠,謂誠實也。外則脩理文教,內則立其誠實,內外相成,則有功業可居,故云居業也。上云進德,下復云進德,上云脩業,下變云居業者,以其間有脩辭之文,故避其脩文,而云居業。且功業宜云居也。

「知至至之,可與言幾者。」九三處一體之極,方至上卦之下,是至也。既居上卦之下,而不凶咎,是知至也。既能知是將至,則是識幾知理,可與共論幾事。幾者去无入有,有理而未形之時。此九三既知時節將至,知理欲到,可與共營幾也。

「知終終之,可與存義者。」居一體之盡,而全其終竟,是知終也。既能知此終竟是終盡之時,可與保存其義。義者宜也,保全其位,不有失喪,於事得宜。九三既能知其自全,故可存義。然九三唯是一爻,或使之欲進,知幾也,或使之欲退,存義也。一進一退,其意不同。以九三處進退之時,若可進則進,可退則退,兩意並行。

「是故居上位而不驕,在下位而不憂。」是故居上位而不驕者,謂居下體之上位而不驕也。以其知終,故不敢懷驕慢。在下位而不憂者,處上卦之下,故稱下位。以其知事將至,務幾欲進,故不可憂也。

「故乾乾因其時而惕,雖危无咎矣。」九三以此之故,恆乾乾也。因其已終已至之時,而心懷惕懼,雖危不寧,以其知終知至,故无咎。

「九四曰:或躍在淵,无咎。何謂也。子曰:上下无常,非為邪也。」

荀慈明注:「乾者,君卦。四者,臣位也。故欲上躍居五。下者,當下居坤初。得陽正位,故曰:上下常,非為邪也。」

依李氏《疏》解釋。《說卦傳》:「乾為君」,所以荀注:「乾者,君卦」。《易緯乾鑿度》解說六位,以四為諸侯。諸侯對天子則是大臣,所以荀注:「四者,臣位也。」九四近于九五,故欲上躍居九五之位。四與初相應,故當下居坤初。四以陽爻居陰位,不中不正,是為「邪」。上居五得中,下居初得正,故曰:「上下无常,非為邪也。」

「進退无恆,非離群也。」

荀慈明注:「進,謂居五。退,謂居初。故進退无恆,非離群也。」

依李氏《疏》解釋。四變,上體為巽,巽為進退。上體乾,三爻皆是陽,此稱為「群」。《繫辭上傳》曰:「物以群分」,虞氏注云:「乾物動行,故以群分。」四,進居五,退居初,不離上體之陽,故「不離群也。」何氏云:「所以進退无恆者,時使之然,非欲茍離群也。」義亦可通。无常,无恆,皆是解釋「或躍」。

「君子進德脩業,欲及時也,故无咎。」

崔憬注:「至公欲及時濟人,故无咎也。」

李氏《纂疏》:「三已進德脩業矣,四言欲及時者,謂德業已具,至公之心,欲及時濟人,故无咎。或躍在淵,自試也(下文),故知欲及時自試也。」

此《乾文言傳》第二節解釋九四爻辭,孔氏《正義》如下文。

「九四曰」至「故无咎。」此明九四爻辭也。

「子曰上下无常,非為邪者。」上而欲躍,下而欲退,是无常也。意在於公,非是為邪也。

「進退无恆,非離群者。」何氏云:所以進退无恆者,時使之然,非茍欲離群也。何氏又云:言上下者,據位也。進退者,據爻也。所謂非離群者,言雖進退无恆,猶依群眾,而行和光,俯仰並同於眾,非是卓絕獨離群也。

「君子進德脩業,欲及時者。」進德則欲上欲進也。脩業則欲下欲退也。進者棄位欲躍,是進德之謂也。退者仍退在淵,是脩業之謂也。其意與九三同。但九四欲前進多於九三,故云欲及時也。九三則不云及時,但可與言幾而已。

「九五曰:飛龍在天,利見大人。何謂也。子曰:同聲相應。」

虞仲翔注:「謂震巽也。庖犧觀變而放八卦。雷風相薄,故相應也。」

張璠注:「天者,陽也。君者,陽也。雷風者,天之聲。號令者,君之聲。明君與天地相應,合德同化,動靜不違也。」

依李氏《疏》解釋。

虞注○《說卦傳》曰:「天地定位。」虞注:「謂乾坤。五貴二賤,故定位也。」此傳因為五與二相應,故推廣其義,而言相應之理。《說卦傳》又曰:「觀變于陰陽而立卦。」虞注云:《說卦》謂:「立天之道曰陰與陽。」陽變成震坎艮,陰變成巽離兌,故「立卦」。《說卦傳》曰:「震為雷。巽為風。雷風相薄。」故同聲相應。此以納甲解說,震納庚,巽納辛,庚辛相得,而合金,故為「相應」。

張注○天與君皆是陽,雷風與號令皆是聲。《禮記.郊特牲》曰:「凡聲,陽也。」故以陽說為聲。天人一理,所以人君與天地相應。震為陽,屬動。巽為陰,屬靜。故「合德同化,動靜不違也。」

「同氣相求。」

虞仲翔注:「謂艮兌。山澤通氣,故相求也。」

崔憬注:「方諸與月,同有陰氣,相感則生水。陽燧與日,同有陽氣,相感則火生也。」

依李氏《疏》解釋。

虞注○《說卦傳》曰:「艮為山。兌為澤。山澤通氣。」艮山兌澤,其氣交通,是為同氣相求。以納甲解釋,艮納丙,兌納丁,丙丁相得,生成南方火,故為相求。

崔注○《周禮.秋官》司烜氏:「掌:以夫遂,取明火于日。以鑒,取明水于月。」鄭氏玄注:「夫遂,陽遂也。」賈公彥《疏》:「日者太陽之精。取火于日,故名陽遂。取火于木,為木遂者也。」注疏「遂」皆作「燧」字講,燧,以銅作成。鄭注:「鑒,方諸也。」賈氏《疏》:「鑒,鏡也。所以取水也。」古注或謂:「方以象地,故名方諸。」注又云:「日,太陽之精,故取明火焉。月,太陰之精,故取明水焉。」蓋方諸陽遂與日月,同有陰陽之氣。陰陽相感,則水火生。故引以明同氣相求之義。

「水流溼。」

荀慈明注:「陽動之坤而為坎。坤者純陰,故曰溼也。」

依李氏《疏》解釋。注:「陽動之坤。」是說乾二升坤五。「為坎」者,這是《繫辭上傳》解說天地陰陽十數生成五行的原理,謂為天一生水于北方,地六成水于北方。荀注「坤純陰,故曰溼」者,許氏《說文》解釋「溼」字,謂「幽溼」,从「一」,「一」是覆義,覆土而有水,會意為「溼」。土,就是坤土。土純陰,坎水流坤,所以濡土而為「溼」。

「火就燥。」

荀慈明注:「陰動之乾而成離。乾者純陽,故曰燥也。」

虞仲翔注:「離上而坎下,水火不相射。」

崔憬注:「決水先流溼,然火先就燥。」

依李氏《疏》解釋。

荀注○注「陰動之乾而成離」者,是說坤五降到乾二而為離。離為火。火由天地陰陽十數生成,就是地二生火于南方,天七成火于南方。注「乾純陽故曰燥」者,《易緯乾坤鑿度》曰:「乾者乾天也。」鄭康成注:「古乾字,乾燥亢陽之名。」以乾燥的乾字,从乾天者,因為乾是純陽,所以解讀為乾燥。坤五降乾二而成離,離火就乾,所以炎而為燥。

虞注○坎為水,離為火。火動而炎上,水動而潤下。射,《爾雅.釋詁》作厭字講。惟不相厭,所以水流溼,火就燥。坎納戊,離納己,戊己相得而合土。

崔注○注「決水先流溼」者,決水,其水先流下溼之處。注「然火先就燥」者,以火然物,乾燥之物先得其燃。

「雲從龍。」

荀慈明注:「龍喻王者,謂乾二之坤五為坎也。」

虞仲翔注:「乾為龍,雲生天,故從龍也。」

依李氏《疏》解釋。

荀注○蒼龍,是東方的星宿。《說卦傳》:「帝出乎震。」震為龍,故「喻王者。」以乾升坤降之例解說,乾陽主升,故乾二上之坤五則為坎。上坎為雲,需卦《象傳》曰:「雲上于天」,不稱水,而稱雲,故知坎為雲。《春秋》昭公二十九年《左傳》曰:「龍,水物也。」坎水上天為雲,故曰「雲從龍。」

虞注○《子夏傳》云:「龍所以象陽。」故「乾為龍。」乾為天,《內經.素問.陰陽應象大論》篇第五曰:「雲出天氣。」故「雲從龍。」

「風從虎。」

荀慈明注:「虎,喻國君,謂坤五之乾二,為巽而從三也。三者,下體之君,故以喻國君。」

虞仲翔注:「坤為虎,風生地,故從虎也。」

依李氏《疏》解釋。

荀注○白虎,是西方的星宿,《說文》:「虎,西方獸。」蓋因虎感西方金氣而生,金星附日而行者,所以虎「喻國君。」依乾升坤降之例說,陰主降,是以坤五下降到乾二。坤五到乾二,與三四兩爻成為互體巽,故云「從三。」三是下體之上,故「喻國君」。

虞注○京房《易傳》曰:「坤為虎刑。」高誘注《淮南子.天文訓》曰:「虎土物也。」坤為土地,故為虎。又《禮記.月令》:「仲冬之月,虎始交。」又《古微書》《春秋考異郵》「虎七月而生。」是知虎兩性交于復(十一月),而虎子生于姤(五月)。姤卦初爻一陰自坤卦來,所以虞注:「坤為虎。」姤下體巽,《說卦傳》說:「巽,為木,為風。」《管輅別傳》曰:「虎陰精而居于陽,依木長嘯,動于巽,二氣相感,故能運風。」此意蓋言,虎依巽木而生風,猶如龍居坎水而興雲。坎雲,是指天氣。巽風,是指地氣。《尚書.洪範》:「曰風。」鄭注云:「風,土氣也。」《內經》曰:「風生地氣。」故曰:「風從虎。」《說卦傳》:「天地定位。」所以雲從龍,風從虎,各以其類相從。此即庖犧氏則象觀變,六位之列,所以摩剛柔也。初震二巽貞地位,故「同聲相應。」五艮上兌貞天位,故「同氣相求。」三貞下坎,「水流溼」也。四貞上離,「火就燥」也。「天尊」貞五,坎體成于乾,「雲從龍」也。「地卑」貞二,二巽位,「風從虎」也。此參天兩地之數,萬物之本也。李《疏》「初震二巽貞地位」等,「貞」作「正」字講,六爻各得正位,即是參天兩地之數,萬物之本,以明天地萬物感應之義。

「聖人作而萬物覩。」

虞仲翔注:「覩,見也。聖人,則庖犧。合德乾五,造作八卦,以通神明之德,以類萬物之情。五動成離,日出照物皆相見,故曰:聖人作而萬物覩也。」

陸績注:「陽氣至五,萬物茂盛,故譬以聖人在天子之位。功成制作,萬物咸見之矣。」

依李氏《疏》解釋。

虞注○覩是形聲字,从見,者聲,故云「見也。」庖犧氏始畫八卦,故知「聖人」是指「庖犧」。太昊庖犧氏,以木德王天下,(此據陰陽學家鄒衍《五德終始論》為說),故知「德合乾五。」作,是造的意思。「聖人作」,就是前面《象傳》所說的「大人造也」,也就是《繫辭下傳》所說的:「始作八卦,以通神明之德,以類萬物之情。」《九家易》云:「隱藏之謂神,著見之謂明。」又云:「六十四卦,凡有萬一千五百二十冊。冊、類、一物。」冊,就是策,這些策數能以通達神明之德,能以取類萬物之情。五動變成離,離為日,日出,則萬物皆見,《說卦傳》曰:「相見乎離。」所以離為見。聖人造作八卦,則萬物皆覩,即是「飛龍在天,利見大人」之義。

陸注○五為陽氣正盛之時,猶如聖人在天子之位。聖人在位,功成制禮,治定作樂,萬物皆見其明備之休德。故曰:「聖人作而萬物覩。」

「本乎天者親上。」

荀慈明注:「謂乾九二。本出于乾,故曰本乎天。而居坤五,故曰親上。」

依李氏《疏》解釋。荀氏此注,是以陽升陰降而言。乾卦九二失位,當升。由乾二升出,本來是乾。乾為天,故曰「本天」。九二升居坤五,五位在上,故曰「親上」。

「本乎地者親下。」

荀慈明注:「謂坤六五。本出于坤,故曰本乎地。降居乾二,故曰親下。」

崔憬注:「謂動物親于天之動,植物親于地之靜。」

依李氏《疏》解釋。

荀注○坤卦六五失位,當降。由坤五降下,本來是坤。坤為地,故曰「本地」。六五降居乾二,二位在下,故曰「親下」。

崔注○孔氏穎達《正義》:「莊氏云:天地絪縕,和合二氣,共生萬物。然萬物之體,有感于天氣偏多者,有感于地氣偏多者。故《周禮.大宗伯》有天產地產,〈大司徒〉云動物植物。本受氣于天者,是動物含靈之屬。天體運動,含靈之物亦運動,是親附于上也。本受氣于地者,是植物无識之屬。地體凝滯,植物亦不移動,是親附于下也。」莊氏此說,即是崔注之義。李《疏》案語:震坎艮皆出于乾,故曰「本乎天。」而與乾親,故曰「親上。」巽離兌皆出于坤,故曰「本乎地。」而與坤親,故曰「親下。」蓋《繫辭上傳》說:「乾道成男。」而三男皆親乾父。「坤道成女。」而三女皆親坤母。「天尊」故曰「上」,「地卑」故曰「下」。《禮記.表記》曰:「父尊而不親,母親而不尊。」故有上下之別也。此本虞氏義。

「則各從其類也。」

虞仲翔注:「方以類聚,物以群分。乾道變化,各正性命。觸類而長,故各從其類。」

依李氏《疏》解釋。「方以類聚,物以群分。」是《繫辭上傳》文。虞氏彼注說:坤方道靜,故「以類聚」。乾物動行,故「以群分」。虞注引《彖傳》「乾道變化,各正性命」兩句,是說乾道變化于上,性命各正于下,各有其類。「觸類而長」本《繫辭上傳》文。虞氏彼注云:「觸,動也。」蓋本天者為陽爻,本地者為陰爻。上乾下坤,二五兩爻各得正位,而成既濟,九五正於乾道。三百八十四爻,始皆資取乾之一陽,乾坤消息皆是取始于乾,由此觸類而增長,是故「各從其類。」

此乾《文言傳》第二節解釋九五爻辭,孔氏《正義》如下文。

「九五曰」至「各從其類也」,此明九五爻之義。

「飛龍在天者。」言天能廣感眾物,眾物應之,所以利見大人。因大人與眾物感應,故廣陳眾物相感應,以明聖人之作,而萬物瞻覩,以結之也。

「同聲相應者。」蓋彈宮而宮應,彈角而角動,是也。

「同氣相求者。」若天欲雨而礎柱潤,是也。此二者,聲氣相感也。

「水流溼,火就燥者。」此二者以形象相感。水流於地,先就溼處。火焚其薪,先就燥處。此同氣水火,皆无識而相感,光明自然之物,故發初言之也。

「雲從龍,風從虎者。」龍是水畜,雲是水氣,故龍吟則景雲出,是雲從龍也。虎是威猛之獸,風是震動之氣,此亦是同類相感,故虎嘯則谷風生,是風從虎也。此二句明有識之物感无識,故以次言之,漸就有識而言也。

「聖人作,而萬物覩者。」此二句正釋飛龍在天利見大人之義。聖人作,則飛龍在天也。萬物覩,則利見大人也。陳上數事之名,本明於此,是有識感有識也。此亦同類相感。聖人有生養之德,萬物生養之情,故相感應也。

「本乎天者親上,本乎地者親下者。」在上雖陳感應,唯明數事而已。此則廣解天地之閒共相感應之義。莊氏云:天地絪縕,和合二氣,共生萬物,然萬物之體,有感於天氣偏多者。故《周禮.大宗伯》有天產地產,〈大司徒〉云動物植物。本受氣於天者,是動物含靈之屬。天體運動,含靈之物亦運動,是親附於上也。本受氣於地者,是植物无識之屬。地體凝滯,植物亦不移動,是親附於下也。

「則各從其類者。」言天地之間,共相感應,各從其氣類。此類因聖人感萬物以同類,故以同類言之。其造化之性,陶甄之器,非唯同類相感,亦有異類相感者。若磁石引針,琥珀拾芥,蠶吐絲而商弦絕,銅山崩而洛鐘應,其類煩多,難一一言也。皆冥理自然,不知其所以然也。感者,動也。應者,報也。皆先者為感,後者為應。非唯近事則相感,亦有遠事遙相感者。若周時獲麟,乃為漢高之應。漢時黃星,後為曹公之兆。感應之事應(宋本作廣),非片言可悉。今意在釋理,故略舉大綱而已。

「上九曰:亢龍有悔。何謂也。子曰:貴而无位。」

荀慈明注:「在上,故貴。失正,故无位。」

李氏《纂疏》:「處六爻之上,故貴。虞氏《繫》注所謂:天尊故貴。(虞注原為:天貴故尊。)是也。以陽居陰,失乎正矣。失正即失位,故无位。」

「高而无民。」

何妥注:「既不處九五帝王之位,故无民也。夫率土之濱,莫非王臣。(引自《詩.小雅.谷風北山》。)既非王位,則民不隸屬也。」

李氏《纂疏》:「窮高,曰亢。亢,故高也。率土之濱,莫非王臣。《詩.北山》文。人所歸往曰王。位非九五之尊。故无民。《九家易》所謂若太上皇者也。(見乾《象傳》注。)」

「賢人在下位。」

荀慈明注:「謂上應三。三陽德正,故曰賢人。別體在下,故曰在下位。」

依李氏《疏》解釋。上與三皆是陽爻,是為敵應,而非陰陽相應。三以陽爻居於陽位,陽剛之德,居得其正,而稱君子,故曰「賢人」。三與上別居上下兩體,三居下體,故「在下位」,上面九三傳云:「在下位而不憂。」是也。

「而无輔。」

荀慈明注:「兩陽无應,故无輔。」

李氏《纂疏》:「陰陽相應則有輔,三上兩陽敵應,是應而无應也。无應故无輔」。

「是以動而有悔也。」

荀慈明注:「升極當降,故有悔。」

依李氏《疏》解釋。荀注「升極當降。」即是虞氏《繫辭上傳》「動而有悔」注:「乾盈動傾,故有悔。」李氏《疏》:「乾盈于上,動則必傾,動而入剝,故有悔。」又《淮南子.繆稱》篇:「動于上,不應于下,故有悔。」即謂兩陽敵應之意。

此《乾文言傳》第二節解釋上九爻辭,孔氏《正義》如下文。

「子曰貴而无位者。」以上非九位。而九居之。是无位也。

「高而无民者。」六爻皆无陰。是无民也。

「賢人在下位而无輔者。」賢人雖在下位(雖在下而當位),不為之輔助也。

「是以動而有悔也者。」聖人設戒,居此之時,不可動作也。

孔氏穎達《正義》:「此一節,自潛龍勿用下,至天下治也,是第三節,說六爻人事所治之義。」

「潛龍勿用,下也。」

何妥注:「此第二章,以人事明之。當帝舜耕漁之日,卑賤處下,未為時用,故云下。」

依李氏《疏》解釋。此章以人事明爻義。《史記.五帝本紀》:「舜耕歷山,歷山之人皆讓畔。漁雷澤,漁澤之人皆讓居。」張守節《史記正義》引《韓非子》:「歷山之農相侵略,舜往耕,朞年,耕者讓畔。」帝舜身處卑下,正是「潛龍勿用」之時。

「見龍在田,時舍也。」

何妥注:「此夫子洙泗之日,開張業藝,教授門徒,自非通舍,孰能如此。」

虞仲翔注:「二非王位,時暫舍也。」

依李氏《疏》解釋。

何注○《孟子.萬章》下篇:「孟子曰:孔子,聖之時者也。」夫子之道,不行于天下,然後回到魯國,設教于洙泗,開張來學,教授門徒。夫子知時,當舍就舍。舍音捨,當捨置之義講。這就是「聖之時」。注云「通舍」者,通,是指出初九而為見龍的意思。但對九五而言,雖「通」,仍「舍」。例如《南史》記載的何點,博通群書,遨遊人世,不婚不宦,時人稱他為「通隱」。所以何氏此注:「自非通舍,孰能如此。」

虞注○九二在下體,雖然居得其中,但以陽爻居于陰位,而非得正。位既不正,則此陽爻當上升,居于坤五。見龍「在田」者,不過暫舍于二。此「舍」字作「居」字講,讀音如《禮記.月令》:「命田舍東郊。」及《孟子.梁惠王》下篇:「出舍于郊。」皆讀去聲。

「終日乾乾,行事也。」

何妥注:「此當文王為西伯之時,處人臣之極,必須事上接下,故言行事也。」

依李氏《疏》解釋。三處下卦之上,所以《乾鑿度》曰:「三為三公。」《周禮.春官.大宗伯》曰:「九命作伯。」鄭康成注云:「上公有功德者,加命為二伯,得征五侯九伯者。」《史記.周本紀》:「紂賜文王弓矢斧鉞,使西伯得征伐。」文王此時,可謂「處人臣之極。」既處人臣之極,則必上應亢龍之主,下臨初二之陽,事上接下,皆是他應行之事,故言「行事」。乾坤消息,乾息至三成泰,泰三通坤,互體震為「行」,坤為「事」,故曰「行事」。事上接下的事情,行之不易,必有其道而行之,不外「乾乾夕惕」、「進德脩業」是已。

「或躍在淵,自試也。」

何妥注:「欲進其道,猶復疑惑。此當武王觀兵之日,欲以試觀物情也。」

依李氏《疏》解釋。《史記.周本紀》說:周武王觀兵,至孟津,諸侯不期而會者八百。諸侯皆曰:「紂可伐矣。」武王曰:「爾未知天命。」乃復歸。何氏蓋以九四可以進居九五,而猶有疑惑,故引觀兵之事,以試觀物情。

「飛龍在天,上治也。」

何妥注:「此當堯舜冕旒之日,以聖德而居高位,在上而治民也。」

李氏《纂疏》:「《繫下》曰:黃帝堯舜,垂衣裳而天下治。以聖人之德而居九五之尊,在上位而治天下之象也。」

「亢龍有悔,窮之災也。」

李氏鼎祚案語:「案:此當桀紂失位之時,亢極驕盈,故致悔恨窮斃之災禍也。」

依李氏《疏》解釋。《史記.殷本紀》:「夏桀虐政荒淫,湯乃興師伐桀。」《春秋.宣公三年左傳》:「商紂暴虐,鼎遷于周。」桀紂失位之事,記載于《詩》、《書》者尤為詳細。唯因他們亢極驕盈,故以窮災致悔,「甚言盈不可久也。」案:李氏于上九爻辭,以「湯有慚德」釋之。此說聖人而有陽剛之德,不可過剛招悔。于《文言傳》復以「桀紂失位」釋之。此說非聖人而有陽剛之德,尤不可過剛致災。言各有當,而非異義。而且乾剛之德,雖然亢極致悔,豈同桀紂,然而窮必有災。此意是欲占者以此為戒,而當「知進退存亡不失其正」也。

「乾元用九,天下治也。」

李氏鼎祚案語:「案:此當三皇五帝禮讓之時,垂拱无為,而『天下治』矣。」

王輔嗣注:「此一章全以人事明之也。九,陽也。陽,剛直之物也。夫能全用剛直,放遠善柔,非天下之至治,未之能也,故乾元用九,則天下治也。夫識物之動,則其所以然之理,皆可知也。龍之為德,不為妄者也。潛而未用,何乎,必窮處于下也。見而在田,必以時之通舍也。以爻為人,以位為時。人不妄動,則時皆可知也。文王明夷,則主可知矣。仲尼旅人,則國可知矣。」

依李氏《疏》解釋。

李氏鼎祚案語○《周禮.春官.外史》:「掌三皇五帝之書。」鄭注:「三皇之書,謂之三墳。五帝之書,謂之五典。」三皇五帝,說者不一。孔安國《尚書》序,以伏羲神農黃帝之書為三墳。少昊顓頊高辛唐虞之書為五典。不必區分皇帝,而于三皇五帝之數自協。乾,天也。元,始也。九者,陽變之數,有變化之義。三皇五帝,當天運(氣數)始開之時,如《彖傳》云:「首出庶物。」意謂聖人為君,猶如頭首出於眾物之上,位尊而志謙卑,只有禮讓,而无征誅。蓋以无用為用,而天下皆化,故垂拱而天下治矣。(《繫辭下傳》:黃帝堯舜,垂衣裳而天下治,蓋取諸乾坤。)

王注○孔氏穎達《正義》曰:此一章全以人事明之者,下云陽氣潛藏,又云乃位乎天德,又云乃見天則,此一章但云天下治,是皆以人事說之也。夫能全用剛直,放遠善柔,非天下至理,未之能也者,以乾元用九,六爻皆陽,是全用剛直。放遠善柔,謂放棄善柔之人。善能柔諂,貌恭心狠,使人不知其惡,識之為難。此用九純陽者,是全用剛直,更無餘陰。善柔之人,堯尚病之,故云非天下之至理未之能也。夫識物之動,則其所以然之理,皆可知者,此欲明在下能潛見之義,故張氏云識物之動,謂龍之動也。則其所以然之理,皆可知者,謂識龍之所以潛,所以見,然此之理,皆可知也。龍之為德,不為妄者,言龍靈異於他獸,不妄舉動,可潛則潛,可見則見,是不虛妄也。見而在田,必以時之通舍者,經唯云時舍也,注云必以時之通舍者,則輔嗣以通解舍,舍是通義也。初九潛藏不見,九二既見而在田,是時之通舍之義也。以爻為人,以位為時者,爻居其位,猶若人遇其時。故文王明夷,則主可知矣,主則時也。謂當時无道,故明傷也。仲尼旅人,則國可知矣,國亦時也。若見仲尼羈旅於人,則知國君无道,令其羈旅出外。引文王仲尼者,明龍潛龍見之義。李《疏》案語:愚案。明夷《彖傳》:「內文明而外柔順,以蒙大難,文王以之。」故云:「文王明夷。」《易緯乾坤鑿度》附載:「仲尼,魯人。生不知《易》本,偶筮其命,得旅。」故云:「仲尼旅人。」(旅人,出自旅卦上九爻辭。)

此《乾文言傳》第三節,說六爻人事所治之義,孔氏《正義》如下文。

「潛龍勿用下也者。」言聖人於此潛龍之時,在卑下也。「見龍在田時舍者。」舍,謂通舍。九二以見龍在田,是時之通舍也。「終日乾乾行事者。」言行此知至知終之事也。「或躍在淵自試者。」言聖人逼近五位,不敢果決而進,唯漸漸自試,意欲前進,遲疑不定,故云自試也。「飛龍在天上治者。」言聖人居上位,而治理也。「亢龍有悔窮之災者。」言位窮而致災,災則悔也,非為大禍災也。「乾元用九天下治者。」《易經》上稱用九。用九之文總是乾德。又乾字不可獨言,故舉元德以配乾也。言此乾元用九德,而天下治。九五止是一爻,觀見事狹,但云上治。乾元總包六爻,觀見事闊,故云天下治也。

孔氏穎達《正義》:「此一節,是《文言》第四節,明六爻天氣之義。」

「潛龍勿用,陽氣潛藏。」

何妥注:「此第三章,以天道明之。當十一月,陽氣雖動,猶在地中,故曰潛龍也。」

依李氏《疏》解釋。此章以天道明爻辭。乾坤消息,一陽息于初,坤變為復,下體為震。初陽貞正于建子之月,時當十一月,是為十一月之卦。震,動也。復卦《大象傳》:「雷在地中,復。」所以何氏注云:「陽氣雖動,猶在地中。」《說卦傳》:「震為龍。」震龍潛于地下,故曰「潛藏」。

「見龍在田,天下文明。」

李氏鼎祚案語:「案:陽氣上達于地,故曰:見龍在田。百草萌牙,孚甲,故曰:文明。」

孔穎達曰:「先儒以為九二當太簇之月,陽氣見地,則九三為建辰之月,九四為建午之月,九五為建申之月,上九為建戌之月。群陰既盛,上九不得言與時偕極,先儒此說,于理稍乖。此乾之陽氣漸生,似聖人漸進,宜據十一月之後,建巳之月已來。此九二爻,當建丑建寅之閒,于時地之萌牙,物有生者,即是陽氣發見之義也。但陰陽二氣,共成歲功,故陰興之時,仍有陽在,陽生之月,尚有陰氣。所以六律六呂,陰陽相關。取象論義,與此不殊也。(此文是李《疏》引自王輔嗣注九二爻辭孔氏《正義》。)」

依李氏《疏》解釋。

李氏鼎祚案語○九二貞于建寅之月,即正月之卦。《禮記.月令》:「孟春之月,地氣上騰。」此即案語謂土中「陽氣上達于地」,故有「見龍在田」之象。〈月令〉又曰:「草木萌動。」是以案語謂:「百草萌牙孚甲。」故有「天下文明」之象。又九二失位,變正則成離,離二自坤來。《說卦傳》:「坤為文。離嚮明而治。」故曰「文明」。

孔氏《正義》○「先儒」之說,蓋指鄭康成爻辰而言。孔氏不採取鄭氏之說,所以依據乾坤十二月消息以駁之。孔氏云「建戌之月,群陰既盛,上九不得與時偕極」者,是說九月陰盛,不得說為陽氣「與時偕極。」所以孔氏云:「先儒此說,于理稍乖。」孔氏云「此乾之陽氣漸生,似聖人漸進」者,這是說,陽氣是漸漸往上息,不得如爻辰所說的爻隔一辰。孔氏云「宜據十一月之後,建巳之月已來」者,是說十一月子,一陽初生于復卦,由此漸息,便是十二月臨卦,正月泰卦,二月大壯卦,三月夬卦,息至四月,已成乾卦。據此,則九二這一爻,應當在建丑與建寅兩月之閒,萬物萌芽,實合陽氣發見之義,故曰「見龍在田。」這是孔氏以消息駁鄭氏爻辰。但是《說卦傳》:「立天之道,曰陰與陽。」陰陽二氣迭運,共成歲功。所以鄭氏爻辰,以六陽爻配六律,以六陰爻配六呂,左右相錯,上下相生,故知陰陽二氣,其實相關。蓋消息之說,爻辰之說,雖然出于兩家,而陰陽盛衰,其理實為一貫,故「取象論義,與此不殊。」

「終日乾乾,與時偕行。」

何妥注:「此當三月,陽氣浸長,萬物將盛,與天之運,俱行不息也。」

依李氏《疏》解釋。以鄭康成爻辰說,乾九三貞于建辰之月,時當三月,是三月之卦。貞作正字講,乾九三貞于三月,得陽氣之正。就音樂而言,一年十二月陰陽二氣,各有其六,陽氣名為六律,陰氣名為六呂。三月在六律中是姑洗之月,陽氣得正,而往上升。《禮記.月令》:季春之月,生氣方盛,陽氣發泄。即何注「陽氣浸長,萬物將盛」之謂。天時運行不息,實為陽氣與天時俱行不息。又以十二月消息卦說:陽息,自初至三,即是泰卦。泰九三至六五為互體震。震為行。故曰:與時偕行。

「或躍在淵,乾道乃革。」

何妥注:「此當五月,微陰初起,陽將改變,故云乃革也。」

依李氏《疏》解釋。九四貞于建午之月,時當五月,是五月之卦。五月是姤卦,一陰初生,四月乾卦陽氣因此改變,故云「乃革。」這是以一年十二月消息卦解說。若以爻辰說,九四貞于建午之月,而坤初即貞于建未之月。由此可知,陽氣方盛,而陰氣即生,乾道因此變革,故曰「乃革。」

李氏案語:「愚案。乾唯二四上不得正。二上已變成革。四或躍,亦將變成既濟定也。革卦辭曰:元亨利貞。與乾同德。故發其義于九四爻。以四處于內外變革之際,將變未變,則乾而兼革,故曰:乾道乃革。」

「飛龍在天,乃位乎天德。」

何妥注:「此當七月,萬物盛長,天功大成,故云天德也。」

李氏《纂疏》:「九五貞申,七月之卦也。《淮南子》曰:春氣發而百草生,正得秋而萬實成。是七月為萬物盛長天功大成之時,故曰天德也。」

「亢龍有悔,與時偕極。」

何妥注:「此當九月,陽氣大衰,向將極盡。故云偕極也。」

依李氏《疏》解釋。上九貞于建戌之月,時當九月,是九月之卦。以消息卦說,建戌之月是剝卦。剝卦六爻只剩一陽爻在上,所以何注云:「陽氣大衰,向將極盡。」《廣雅.釋詁》:「亢,極也。」《爾雅.釋天》:「月在癸曰極。」癸是甲乙丙丁等十天干的最後一干。最後曰極,極有盡的意義。這是說,到了九月這個時候,陽氣將盡,應當與時偕極。既然與時偕極,則不能有所作為。

「乾元用九,乃見天則。」

何妥注:「陽消,天氣之常。天象法則,自然可見。」

王弼注:「此一章全說天氣以明之也。九,剛直之物,唯乾體能用之。用純剛以觀天,天則可見矣。」

依李氏《疏》解釋。

何注○《爾雅.釋詁》:「則,常也。」陰氣長,則陽氣消,乃是天氣自然之常則。然而乾之元亨利貞四德,貞下有起元之義,所以六爻盡變而乾元自在。乾惟體元,乃能用九。用九者,用其陽也。《禮記.樂記》略謂天秉陽,故陽為「天則」。乾元用九,是以何注:「天象法則,自然可見。」

王注○這是以天氣消長說明爻象。九,是陽數,故為剛直之物。乾體元,所以,惟有乾體能用九。天,純剛。故用純剛,天則可見。

此乾《文言傳》第四節。明六爻天氣之義。孔氏《正義》如下文。

「天下文明者。」陽氣在田,始生萬物,故天下有文章而光明也。

「與時偕行者。」此以天道釋爻象也。所以九三乾乾不息終日自戒者,同於天時生物不息,言與時偕行也。偕,俱也。諸儒以為建辰之月,萬物生長,不有止息,與天時而俱行。若以不息言之,是建寅之月,三陽用事。三當生物之初,生物不息,同於天時生物不息,故云與時偕行也。

「乾道乃革者。」去下體,入上體,故云乃革也。

「乃位乎天德者。」位當天德之位,言九五陽居於天,照臨廣大,故云天德也。

「乃見天則者。」陽是剛亢之物,能用此純剛,唯天乃然,故云乃見天則。

孔氏穎達《正義》:「乾元者至天下平也。此一節是第五節,復明上初章及乾四德之義也。」

「乾元者,始而亨者也。」

虞翻注:「乾始開通,以陽通陰,故始通。」

依李氏《疏》解釋。乾《彖傳》:「大哉乾元,萬物資始。」始,即是元。陰陽不變,不能通氣。乾始交坤,即是以陽通陰,是以注曰「始通」。

「利貞者,性情也。」

干寶注:「以施化,利萬物之性。以純一,正萬物之情。」

王弼注:「不為乾元,何能通物之始。不性其情,何能久行其正。是故始而亨者,必乾元也。利而正者,必性情也。」

依李氏《疏》解釋。

干注○《孟子.離婁章句下》說:「孟子曰,天下之言性也,則故而已矣。故者以利為本。」是故干注云:「以施化利萬物之性。」(據《孟子》趙岐《注》孫奭《疏》,故,作事字講。則故,就是則以事,事是有所作為,性則無為而本有。干注施化,即是有為之事,是以李《疏》引《孟子》則故以釋干注。)大壯《彖傳》說:「正大而天地之情可見矣。」是故干注云:「以純一正萬物之情。」此以「利貞」分配「性情」。要約言之,性利,情亦利。性正,情由是正。故曰:「利貞者,性情也。」

王注○孔氏穎達《正義》云:乾之元氣,其德廣大,故能遍通諸物之始。若餘卦元德,雖能始生萬物,德不周普。故云:不為乾元,何能通物之始。王、孔注疏之意,性是天生之質而不邪。情則是性之欲。這是說,若不能以性制情,使其情如其性,則不能久行其性。

李《疏》案語:愚案。《彖辭》曰:「乾道變化,各正性命。」即「乾元者,始而亨者也。」「保合太和,乃利貞。」即「利貞者,性情也。」此不言性命者,以「始而亨」者,即「性命」也。彼不言「性情」者,以「保合太和」,即是「性情」也。性原于命,故屬「元亨」。性動為情,故屬「利貞」。辭若相錯,而義實相備。相提並論,而性之源流體用,一以貫之矣。

「乾始而以美利利天下。」

虞翻注:「美利,為雲行雨施,品物流形。故利天下也。」

依李氏《疏》解釋。《繫辭上傳》說:「乾知大始。」故稱「乾始」,此即《彖傳》所說的「大哉乾元,萬物資始」之義。《爾雅.釋詁》:「嘉,美也。」《傳》文說:「亨者,嘉之會也。」故稱為「美」。虞注引《彖傳》:「雲行雨施,品物流行。」莊氏謂此釋亨之德。亨義為通。《繫辭上傳》說:「變而通之以盡利。」是故虞注謂「美利」為雲行雨施,品物流行,所以利天下。

李《疏》案語,引據經典,以「始而」的「而」字,是「耐」字的誤寫。「耐」字是古文「能」字。王注等別本,亦作「始能」。李氏案語:愚案。經文「而」字,從鄭本也,當是「耐」字之譌。別本亦作「能」,蓋古「能」字皆作「耐」。〈禮運〉:「故聖人耐以天下為一家」。注云:「耐」,古「能」字。〈樂記〉:「故聖人不耐無樂,樂不耐無形。形而不為道,不耐無亂。」注云:「耐」皆讀作「能」。宋祁《漢書.高帝紀》注云:「古者,能字皆作耐字。後世以三足之能為能,故今人書能,無有作耐者。」據此則「而」字當是「耐」脫旁寸,從上文「始而亨」遂作「而」也。作「能」者,今書。作「而」者,從古本誤也,當增寸作「耐」,始復古本之舊。履卦「眇而視,跛而履」,其誤亦然。

「不言所利,大矣哉。」

虞翻注:「天何言哉,四時行焉,百物生焉。」利者大也。

依李氏《疏》解釋。「天何言哉」三句,是孔子之言,記在《論語.陽貨篇》裡。虞氏引來解釋「不言所利」之意。前文「利貞者性情也」,此說「不言所利」,則「貞」就含在其中,而為「不言所利貞」之意。虞注以「大矣哉」為贊美利之大,實為贊美元之大,因為此章是重釋乾元之義。

「大哉乾乎,剛健中正,純粹精也。」

崔覲注:「不雜曰純,不變曰粹。言乾是純粹之精,故有剛健中正之四德也。」(崔覲原本誤作崔憬,中華書局本據《周易集解》改正。)

依李氏《疏》解釋。「不雜曰純」,是言其專,「不變曰粹」,是言其久。純,即是誠,粹,即是不息,精,則是至誠無息。乾惟是至誠,而自然不息,所以能有此剛健中正之德。

李《疏》案語○愚案:「大哉乾乎」,承上文「大矣哉」而言也。《雜卦》曰「乾剛」,言其體也。《說卦》曰「乾,健也」,言其用也。四、上、不中不正。二、中而不正。初、三、正而不中。中而且正,其惟五乎。蓋「剛健」統贊六爻,而「中正」則獨贊九五。「純不雜」者,即贊「剛」之體。「粹不變」者,即贊「健」之用。「精」則合「剛健」而歸于「中正」。然則「剛健中正,純粹精也」,非九五其孰當之。蓋九五為乾卦之主,此節專釋九五。而「發揮旁通」,則統論六爻也。

「六爻發揮,旁通情也。」

陸績注:「乾六爻發揮變動,旁通于坤,坤來入乾,以成六十四卦。故曰旁通情也。」

依李氏《疏》解釋。《說卦傳》曰:「發揮于剛柔而生爻」,虞仲翔彼注云:「發,動。揮,變。」所以陸績在此注云:「發揮,變動。」旁通,即是反對卦。旁通的意思是陰陽相通,例如乾卦與坤卦旁通,屯與鼎為旁通,蒙與革為旁通。推之六十四卦,皆是如此。揚子《法言》:「或問行曰旁通厥德。」李軌注云:「應萬變而不失其正者,唯旁通乎。」《繫辭下傳》曰:「吉凶以情遷。」虞氏彼注之意,情遷與旁通同義。旁通,陰陽之爻既變,而吉凶之情遂遷,故曰:「旁通情也。」

「時乘六龍。」

《九家易注》:「謂時之元氣,以王而行。履涉眾爻,是乘六龍也。」

依李氏《疏》解釋。王,于況反,同旺,盛也。注「時之元氣,以王而行」者,是說時之元氣,以旺盛而行。例如《禮記.月令》說:盛德在木,則行春令。盛德在火,則行夏令。盛德在金,則行秋令。盛德在水,則行冬令。乾卦以純陽之氣,乘時而履涉六爻。所以注云:「是乘六龍也。」

「以御天也。」

荀爽注:「御者,行也。陽升陰降,天道行也。」

依李氏《疏》解釋。許氏《說文》:「御,使馬也。」荀注訓御為行者,是說御人駕馬,使馬行之。《說卦傳》:「立天之道,曰陰與陽」,陽主升,陰主降。「陽升陰降」,所以「天道行也。」

「雲行雨施,天下平也。」

荀爽注:「乾升于坤曰雲行,坤降于乾曰雨施。乾坤二卦成雨既濟,陰陽和均而得其正,故曰天下平。」

依李氏《疏》解釋。荀注既濟者,泰卦下體乾二升居于上體坤五,則為坎,上坎為雲,故荀注云:「乾升于坤曰雲行」,泰上體坤五降居于乾二,則為互坎,下坎為雨,故荀注云:「坤降于乾曰雨施。」乾坤二卦旁通,則成雨既濟。既濟《彖傳》曰:「剛柔正而位當。」既濟六爻皆正位,所以荀氏此注:「陰陽和均,而得其正。」緯書《春秋元命包》曰:「陰陽聚,而為雲。陰陽和,而為雨。」許氏《說文》曰:「雨,水從雲下也。」雲從龍,故「乘龍」。乘龍則為「雲行」。雲行則「雨施」。「雲行雨施」,澤被天下,故曰:「天下平。」

此乾《文言傳》第五節。復明上初章及乾四德之義。孔氏《正義》如下文。

「乾元者,始而亨者也。利貞者,性情也。」乾元者,始而亨者也,以乾非自當分有德,以元亨利貞為德。元是四德之首,故夫子恆以元配乾而言之,欲見乾元相將之義也。以有乾之元德,故能為物之始而亨通也。此解元亨二德也。利貞者性情也者,所以能利益於物而得正者,由性制於情也。

「乾始能以美利利天下,不言所利,大矣哉者。」此復說始而亨利貞之義。乾始,謂乾能始生萬物,解元也。能以美利利天下,解利也。謂能以生長美善之道,利益天下也。不復說亨貞者,前文亨既連始,貞又連利,舉始舉利則通包亨貞也。

「不言所利,大矣哉者。」若坤卦云:利牝馬之貞。及利建侯(屯初九爻辭)。利涉大川(需卦《彖傳》文)。皆言所利之事。此直云利貞,不言所利之事,欲見无不利也,非唯止一事而已。故云不言所利大矣哉。其實此利為无所不利,此貞亦无所不貞,是乾德大也。

「大哉乾乎,剛健中正,純粹精者。」此正論乾德不兼通元也,故直云:大哉乾乎,剛健中正。謂純陽剛健,其性剛強,其行勁健。中,謂二與五也。正,謂五與二也。故云剛健中正。六爻俱陽,是純粹也。純粹不雜,是精靈。故云純粹精也。

「六爻發揮旁通情者。」發,謂發越也。揮,謂揮散也。言六爻發越揮散旁通萬物之情也。

「時乘六龍以御天者。」重取乾《彖》之文,以贊美此乾之義。

「雲行雨施天下平者。」言天下普得其利,而均平不偏陂。

孔氏穎達《正義》:「此一節是《文言》第六節,更復明六爻之義。」

「君子以成德為行。」

干寶注:「君子之行,動靜可觀,進退可度。動以成德,无所茍行也。」

依李氏《疏》解釋。干注「動靜可觀,進退可度」,引自《孝經》以及《左傳》,而小異其辭。干氏引這兩句經傳文,是說君子之行所以如此者,唯以「成德為行」,故能行无所茍如此。蓋以陽息初為震,震為「行」,又為「動」,是以干氏注云:「動以成德,无所苟行也。」○《孝經.聖治章》:容止可觀,進退可度。《左傳.襄公》三十一年:進退可度,容止可觀。

「日可見之行也。」

虞翻注:「謂初。乾稱君子,陽出成為上德。雲行雨施則成離,日新之謂上德,故日可見之行。」

依李氏《疏》解釋。注「謂初」,是說初九。「乾稱君子」者,乾,陽德,故稱君子。初陽為元,元者,善之長也,虞氏注《坤.文言傳》「積善之家」云「初乾為積善」,《荀子.勸學篇》曰「積善成德」,此意是,陽出坤初為善,積善而成之則為德,是故注云:「陽出成為上德。」注云「雲行雨施則成離」者,雲行雨施,是謂既濟。乾卦九二、九四、上九,這三爻皆失正。這三爻皆之坤,則乾卦便成為既濟。既濟上體坎,以及互體坎,上坎為雲,下坎為雨,即是《彖傳》「雲行雨施」之意。既濟下體離,以及互體離,即是注云「成離」之意。既濟雨離,離為日,是故注云:「日新之謂上德。」《說卦傳》:「相見乎離」,是故注云:「日可見之行也。」

「潛之為言也,隱而未見,行而未成,是以君子弗用也。」

荀爽注:「隱而未見,謂居初也。行而未成,謂行之坤四,陽居陰位,未成為君。乾者,君卦也。不成為君,故不用也。」

依李氏《疏》解釋。這幾句《傳》文,專釋「潛」義,故曰「潛之為言。」潛,居初,故曰「隱而未見。」初與四相應,初行之四,四是陰位,初是陽爻,以陽居陰,故云「未成為君。」《說卦傳》:「乾以君之」,故注云:「潛者,君卦也。」不成為君,故君子弗用于世。

李《疏》案語。愚案:「初伏巽,巽稱而隱(《繫辭下傳》文),故云隱而未見。初息震為行。《春秋元命包》曰:陽起于一,成于三。今陽在初,故云行而未成。潛龍以象君子,故弗用也。」

「君子學以聚之,問以辨之。」

虞翻注:「謂二。陽在二,兌為口,震為言,為講論。坤為文,故學以聚之。問以辯之,兌《象》:君子以朋友講習。」

依李氏《疏》解釋。虞注「謂二」,是說九二。陽息在二,下體成兌,互體為震。兌為口。震善鳴,為言。口而有言,故「為講論。」注云「坤為文」者,陽息在二,則為臨卦,臨卦上體是坤,《說卦傳》:「坤為文」。「學以聚之」,即是《論語.雍也篇》「子曰,君子博學於文」之意。「問以辯之」者,即是兌卦《象傳》「君子以朋友講習」之意。《中庸》孔子對魯哀公說:「博學之,審問之,明辯之。」故知「學問」為君德。

「寬以居之,仁以行之。」

虞翻注:「震,為寬仁,為行。謂居寬行仁,德博而化也。」

依李氏《疏》解釋。震,據《說卦傳》說,是東方之卦,主春,為元,故為「寬仁」。震為足,故為「行」。「居寬」謂「博」,「行仁」謂「化」,故上面《傳》文云:「德博而化。」《書經.商書》仲虺稱讚成湯王曰:「克寬克仁」,故知「寬仁」為君德。

「《易》曰見龍在田,利見大人,君德也。」

虞翻注:「重言君德者,大人善世不伐,信有君德,後天而奉天時,故詳言之。」

依李氏《疏》解釋。此說九二有善世之德,而不自矜伐,故重言「君德」以贊之。陽息在初爻為震,息在二爻為兌。爻始乾初,故乾為先天。《說卦傳》:「帝出乎震。」依虞氏義,內卦乾三之坤初為震,這在外卦乾五之坤五之後,故震為後天。九二當震春兌秋,順乎天時,故虞氏注云:「後天而奉天時。」九二後于初,故詳言之,以明承奉天時而順行。

「九三,重剛而不中。」

虞翻注:「以乾接乾,故重剛。位非二五,故不中也。」

李氏《纂疏》:「乾剛坤柔,以內乾接外乾,故曰重剛。上不在乾五,下不在坤二,故不中。」

「上不在天,下不在田。」

何妥注:「上不及五,故云不在天。下已過二,故云不在田。處此之時,實為危厄也。」

李氏《纂疏》:「九五曰:飛龍在天。上不及五,故不在天。九二曰:見龍在田。下已過二,故不在田。以重剛而處不中之時,安得不危厄也。」

「故乾乾因其時而惕,雖危无咎矣。」

何妥注:「處危懼之地,而能乾乾懷厲,至夕猶惕,乃得无咎矣。」

依李氏《疏》解釋。處于危懼之地,而能因時警惕,此即揚子《法言》所說的「過中則惕」。能夠警惕,所以无咎。《法言》之意,立政鼓眾,莫尚于中和。所以《法言.先知篇》裡說:「甄陶天下者,其在和乎。龍之潛亢,不獲其中矣。是過中則惕,不及中則躍,其近于中乎。」蓋三四有求中之心,故竝言「无咎」。

「九四,重剛而不中。」

李氏鼎祚案語:「案:三居下卦之上,四處上卦之下,俱非得中,故曰重剛而不中也。」

李氏道平《纂疏》:「四以外乾接內乾,故亦為重剛。四不中,與三同也。」

「上不在天,下不在田,中不在人。」

侯果注:「案《下繫》:《易》有天道,有地道,有人道,兼三才而兩之。謂兩爻為一才也。初兼二,地也。三兼四,人也。五兼六,天也。四,是兼才,非正。故言不在人也。」

依李氏《疏》解釋。侯氏據《繫辭下傳》「兼三才而兩之」,以釋「中不在人」之義。三四兩爻居六爻之中,有人道,然九三以陽爻居陽位,是得其正,九四以陽爻居陰位,則不得正,故曰「不在人。」孔氏穎達《疏》云:「三之與四,俱為人道。但人道之中,人下近于地,上遠于天。九三近二,是下近于地,正是人道,故九三不云中不在人。九四則上近于天,下遠于地,非人所處,故特云:「中不在人。」

「故或之。或之者,疑之也。故无咎。」

虞翻注:「非其位」,故「疑之也」。

李氏道平《纂疏》:「四不得正,故非位。欲進躍五,而仍下應初,猶豫不定,故疑之。」

「夫大人者。」

《乾鑿度》曰:「聖明德備,曰大人也。」

依李氏《疏》解釋。《易緯乾鑿度》曰:「《易》有君號五。大人者,聖德明備也。」《淮南子.泰族訓》曰:「大人者,與天地合德,日月合明,鬼神合靈,四時合信。故聖人懷天氣,抱天心,執中含和,不下廟堂而衍四海,變習萬物(原文易俗),民化而遷善,若性諸己,能以神化。」〈泰族訓〉所謂「執中含和」者,唯九五大人,既中且正,聖德明備。如非九五大人,誰能如此。

「與天地合其德。」

荀爽注:「與天合德,謂居五也。與地合德,謂居二也。」

李氏鼎祚案:「謂撫育无私,同天地之覆載。」

李氏《纂疏》:

荀注○「五為天位,故與天合德謂居五。二為地位,故與地合德謂居二。以二五俱言大人也。」

李氏鼎祚案語○「即孔《疏》引莊氏云:謂覆載也。《中庸》:』辟如天地之無不覆幬,無不持載。『是也。言大人撫育萬物,如天無私覆,地無私載,故同天地之覆載也。」

「與日月合其明。」

荀爽注:「謂坤五之乾二成離,離為日。乾二之坤五為坎,坎為月。」

李氏鼎祚案語:「威恩遠被,若日月之照臨也。」

依李氏《疏》解釋。

荀注○陰主降,坤五下降,居于乾二,下體乾便成離。陽主升,乾二上升至坤五,上體坤便成坎。「離為日」,「坎為月」,皆是《說卦傳》文。

李氏案語○案語「照臨」,引用莊氏語,即是《書經.泰誓》下篇:「若日月之照臨。」這是周武王讚歎文王之辭,李氏案語引用在此,解釋大人威恩廣被,無遠弗屆,若日月照臨于四方。

「與四時合其序。」

翟玄注:「乾坤有消息,從四時來也。」

李氏鼎祚案語:「賞罰嚴明,順四時之序也。」

依李氏《疏》解釋。

翟注○以消息卦解釋,乾坤剝復十二卦,分值十二月,四時更迭運行,而十二卦以成。是故注云:「乾坤有消息,從四時來也。」又四時有四正卦,即是坎離震兌。以消息之序而言,剝窮于上,乾五(九五大人)歸三,成謙體坎,陽生仲冬。謙息履,乾三之坤初,為復出震,震是復卦下體,震是春時。上息成離兌,即是上息成履,履成離兌。謙卦初三易位時,履之離位已先成就,是離為夏時,兌為秋時,如此相次。是故「與四時合其序。」此參張氏惠言之說。

案○案語用莊氏云:「若賞以春夏,刑以秋冬之類也。」莊氏是依據《春秋.襄公》二十六年《左氏傳》文而云然。意謂大人賞罰嚴明,不僭不濫,順乎四時之序。

「與鬼神合其吉凶。」

虞翻注:「謂乾神合吉,坤鬼合凶。以乾之坤,故與鬼神合其吉凶。」

李氏鼎祚案語:「禍淫福善,鬼神之吉凶矣。」

依李氏《疏》解釋。

虞注○虞氏《逸象》:「乾為神,為善。坤為鬼,為惡。」乾陽故為神,坤陰故為鬼。陽為善故為吉。《說文》曰:「吉,善也。」陰為惡故凶,《爾雅.釋言》曰:「凶,咎也。」《疏》謂:「咎,惡也。」乾動成坤,故「以乾之坤。」陽體伏陰,故「與鬼神合其吉凶。」

案○李氏案語:「叶鬼神之吉凶。」叶,是古文協字,當合字講。案語:「禍淫福善。」即是莊氏云:「若福善禍淫也。」此文出於《書經.商書.湯誥》曰:「天道福善禍淫。」此意是說,大人禍淫福善,與鬼神害淫福謙,是一箇道理。故云:「叶鬼神之吉凶。」

「先天而天弗違。」

虞翻注:「乾,為天,為先。大人在乾五,乾五之坤五,天象在先,故先天而天弗違。」

崔憬注:「行人事合天心也。」

依李氏《疏》解釋。

虞注○注:「乾為天。」引自《說卦傳》。又,乾為首,且居八卦之始,故為「先」。注云「大人在乾五」者,五為天位也。「乾五之坤五」,是謂成坎。就乾而言,四上兩爻變正則成坎。若就五而言,九五之坤,即成為坎。五,本為天位,是以注云:「天象在先。」動自乾五,故曰「先天」。應自坤五,故曰「天弗違」。

崔注○崔氏謂九五大人行人事,上合天心,故「天弗違」。

「後天而奉天時。」

虞翻注:「奉,承行。乾三之坤初成震,震為後也。震春兌秋坎冬離夏,四時象具,故後天而奉天時,謂承天時行,順也。」

崔憬注:「奉天時布政,聖政也。」

依李氏《疏》解釋。

虞注○《說文》:「承,奉也。」虞注「承行」即是奉行。震為乾之長子,奉乾者,即是震。以消息卦義說,乾盡于剝上,反坤三,內卦成艮,而為謙。謙九三之坤初,為震體復。復卦《彖傳》,虞氏注云:「剛從艮入坤。」又云:「陽不從上來反初。」又云:「三復位時,離為目,坎為心。」所以此注云:「乾三之坤初為震。」《說卦傳》:「帝出乎震。」震,一陽來自乾三,三在後,所以虞氏云:「震為後。」震卦《彖傳》曰「後有則」是也。陽息卦,初息為震,為春,二息兌為秋,成既濟定坎為冬,離為夏,是四時之象皆具。今自初息至五,故曰:「後天而奉天時。」乾坤合德,震為行,坤為順,故虞注云:「謂承天時行,順也。」

崔注○奉天時布政,如《大戴禮記.夏小正.月令》所載諸政令,即是崔注所云。聖人施政,順乎天時,故稱「聖政」。

李氏道平案語:「愚案:九五,飛龍在天,(九五爻辭),位乎天德,故曰天。先天謂初也。初即乾元,資始萬物(乾《彖傳》文)故曰先天。統天,故天弗違。後天,謂用九也。陽變之陰,故曰後天。天德不為首(乾《彖傳》文),故奉天時。蓋先天者,未動之陽也。元陽伏初,息五成乾,故先天而天弗違。後天者,已動之陽也。陽動用九,變成坎離震兌,故後天而奉天時。」

「天且弗違,況於人乎。」

荀爽注:「人,謂三。」

李氏《纂疏》:「三,有人道。故人謂三。」

「況於鬼神乎。」

荀爽注:「神,謂天。鬼,謂地也。」

李氏鼎祚案語:「大人,惟德動天,遠不屆。鬼神饗德,夷狄來賓。人神叶從,猶風偃草,豈有違忤哉。」

依李氏《疏》解釋。

荀注○乾為神陽,故謂天。坤為鬼,鬼陰,故謂地。(虞氏《逸象》:乾為神,坤為鬼)

李氏案語○「惟德動天,無遠弗屆。」這是《書經.虞書.大禹謨》兩句經文。「鬼神饗德。」如《尚書.君陳篇》:「感于神明,黍稷非馨,明德惟馨。」此處案語「鬼神饗德」之意,是說大人合德,鬼神弗違。「夷狄來賓。」是說大人合德,而人弗違。夷狄,蓋指舜帝時在南方的三苗之國,為舜帝大敷文德所感,而來為賓。案語「人神從」者,這是將人與鬼神合竝言之。是言大人有動天之德,故能無遠不屆,即是前文所謂「聖人作而萬物覩」之意。

案○(此蓋是李氏道平案語。)《中庸》曰:「建諸天地而不悖,質諸鬼神而無疑,百世以俟聖人而不惑。」「質諸鬼神而無疑」,知天也。「百世以俟聖人而不惑。」知人也。鄭彼注云:「鬼神從天地者也,《易》曰:故知鬼神之情狀,與天地相似。聖人則百世同道。」但不悖于天地,斯能質鬼神,俟後聖。由此觀之,君子之道即大人之德。君子惟能建諸天地而不悖,故能質鬼神而俟聖人。大人惟能先天弗違,故人與鬼神,幽明感格而弗違。《易》與《中庸》,一以貫之矣。

「亢之為言也,知進而不知退。」

荀爽注:「陽位在五,今乃居上,故曰:知進而不知退也。」

李氏《纂疏》:「上為進,下為退。五為陽位且得中,今乃進居于上,是知進而不知退也。」

「知存而不知亡。」

荀爽注:「在上當陰,今反為陽,故曰:知存而不知亡也。」

李氏《纂疏》:「陽為存,陰為亡。上位陰,故在上當陰。以九居之,是今反為陽。故曰:知存而不知亡也。」

「知得而不知喪。」

荀爽注:「得,謂陽。喪,謂陰。」

李氏鼎祚案語:「此論人君驕盈過亢,必有喪亡。若殷紂招牧野之災,太康遘洛水之怨,即其類矣。」

依李氏《疏》解釋。

荀注○陽為「得」,陰為「喪」。以陽居陰,是知陽之為得,而不知陰之為喪也。

李氏案語○《書經.周書.泰誓上篇》所說「商王受(殷紂王)弗敬上天,降災下民」諸敗德,結果,如《周書.武成篇》所說,紂王受,率其眾兵,會戰周武王于牧野,紂王之兵雖多,但無戰志,因而「前徒倒戈,血流漂杵」,所以李氏案語說:「若殷紂招牧野之災。」李氏又引夏朝太康失國之禍,以誡人君不能驕亢。《書經.夏書》有一篇名為〈五子之歌〉,指說太康諸荒行:「太康尸位,以逸豫,滅厥德。」卒致厥弟五人,御母徯(等待)于洛汭,怨而作歌,是以李氏云:「太康遘洛水之怨。」人君惟其驕淫過亢,是以有喪亡之禍。這裡只舉紂王與太康二君,以例其餘。

「其唯聖人乎,知進退存亡而不失其正者,其唯聖人乎。」

荀爽注:「進,謂居五。退,謂居二。存,謂五為陽位。亡,謂上為陰位也。再出聖人者,上聖人謂五,下聖人謂二也。」

案:「此則乾元用九,天下治也。言大寶聖君,若能用九天德者,垂拱无為,芻狗萬物,生而不有,功成不居,百姓日用而不知,豈荷生成之德者也。此則三皇五帝,乃聖乃神,保合太和,而天下自治矣。今夫子《文言》再稱聖人者,歎美用九之君,能知進退存亡而不失其正,故得大明終始,萬國咸寧,時乘六龍以御天也。斯即有始有卒者,其唯聖人乎,是其義也。」

崔憬注:「謂失其正者,若燕噲讓位于子之之類是也。」

案:「三王五伯揖讓風穨(通頹),專恃干戈遞相征伐。失正忘退,其徒實繁,略舉宏綱,斷可知矣。」

依李氏《疏》解釋。

荀注○進,是說二上居于五。退,是說五下居于二。五,是陽位,故為存。上,是陰位,故為亡。注「上聖人謂五」者,九五得中得正,而不至于亢,故先舉九五之聖人,以贊之曰:「其唯聖人乎。」注「下聖人謂二」者,二中而不正,進居于五,則正,故復舉九二之聖人,以贊之曰:「知進退存亡而不失其正者,其唯聖人乎。」孔氏穎達說,此設誡辭,以誡上九,使其備知上聖下聖之道,雖居上位,不至於亢。

案○《文言傳》四釋爻辭,前兩章皆釋用九,至末章復釋之,以結全篇之旨。故案語云:「此則乾元用九,天下治也。」老子《道德經》曰:「天地不仁,以萬物為芻狗。聖人不仁,以百姓為芻狗。」注云:「芻狗,縛草為狗之形,禱雨所用也。既禱則棄之,無復有顧惜之意。天地無心于愛物,而任其自生自成,聖人無心于愛民,而任其自作自息,故以芻狗為喻。」案語:「生而不有,功成不居。」亦是《道德經》文。「百姓日用而不知」,是《繫辭上傳》文。引之以明乾元用九,垂拱无為,民若不荷生成之德。案語復稱「此則三皇五帝,乃聖乃神,保合太和,不期治而天下自治矣。」以這幾句話終結前章「用九天下治」之義。二五皆為大人,用九則為聖人,是以再稱「聖人」以歎美之。此意是說,乾卦六爻皆是陽爻,用九之君合用六爻之陽,是故能知進居于五,退居于二,陽位存,陰位亡,而不失其正,由此得以大明終始,萬國咸寧,時乘六龍以御天,如非聖人,誰能當之。案語:「有始有卒者,其惟聖人乎。」引自《論語.子張篇》。元,始也。九,陽之終也。有始有卒,適合乾元用九之義,引之以明贊美聖人者,是信而有徵也。

崔注○崔氏引「燕噲讓位」之史事以釋「失其正」之義。《史記.燕召公世家》記載:易王卒,子噲立。蘇代與子之交。齊宣王用蘇代。燕王噲三年,子之相燕,甚為貴重。後來蘇代為齊使于燕,燕王噲問曰:「齊王何如。」蘇代對曰:「必不霸,不信其臣蘇代。」蘇代是欲以此語激動燕王噲尊重子之。于是燕王大信子之。此時鹿毛壽謂燕王:「不如以國讓相子之。人謂堯賢者,以其讓天下于許由。許由不受,有讓天下之名,而實不失天下。今王以國讓子之,子之必不敢受,是王與堯同行也。」燕王噲就把燕國屬付子之,子之由此南面,履行王事,而噲老不聽政。三年,大亂,百姓怨恫。崔氏引此以明亢陽失正之義。

案○案語的意思,是說堯舜既往,公天下變為家天下,揖讓變為干戈。征伐失正,進而忘退,夏商周三王猶不免,何況五伯。蓋以亢陽為害,因舉聖人以為宏綱,由此可識進退存亡不失其正之道。

此《乾文言傳》第六節,孔氏穎達《正義》解釋如下文。

此一節是《文言》第六節,更明六爻之義。

「君子以成德為行,日可見之行也。潛之為言也,隱而未見,行而未成,是以君子弗用也。」

此節明初九爻辭。周氏云:上第六節,乾元者,始而亨者也,是廣明乾與四德之義,總屬第六節,不更為第七節義。或當然也。「君子以成德為行」者,明初九潛龍之義,故先開此語也。言君子之人,當以成就道德為行,令其德行彰顯,使人日可見其德行之事。此君子之常也。不應潛隱。所以今日潛者,以時未可見,故須潛也。「潛之為言也,隱而未見,行而未成。」此夫子解潛龍之義。此經中潛龍之言,是德之幽隱而未宜見,所行之行未可成就。「是以君子弗用」者,德既幽隱,行又未成,是君子於時不用,以逢眾陰,未可用也。周氏云:德出於己,在身內之物,故云成。行被於人,在外之事,故云為行。下又即云,行而未成,是行亦稱成。周氏之說,恐義非也。「成德為行」者,言君子成就道德以為其行。其「成德為行」未必文相對。

「君子學以聚之,問以辯之。」

此復明九二之德。「君子學以聚之」者,九二從微而進,未在君位,故且習學,以畜其德。「問以辯之」者,學有未了,更詳問其事,以辯決於疑也。

「寬以居之,仁以行之。《易》曰:見龍在田,利見大人。君德也。」

「寬以居之」者,當用寬裕之道居處其位也。「仁以行之」者,以仁思之心行之被物。「《易》曰:見龍在田,利見大人,君德」者,既陳其德於上,然後引《易》本文以結之。《易》之所云,是君德寬以居之,仁以行之。是也。但有君德,未是君位。

「九三重剛而不中,上不在天,下不在田。故乾乾因其時而惕,雖危无咎矣。」

此明九三爻辭。上之初九、九二,皆豫陳其德,於上不發首,云初九、九二。此九三、九四,則發首,先言「九三」、「九四」。其九五全不引《易》文。上九則發首云,「亢之為言也。」上下不為例者,夫子意在釋經,義便則言。以潛見須言其始,故豫張本於上。三四俱言重剛不中,恐其義同,故並先云爻位,并重剛不中之事。九五前章已備,故不復引《易》,但云大人也。上九亦前章備顯,故此直言「亢之為言也。」案初九云潛之為言,上爻云亢之為言,獨二爻云「言」者,褚氏以初上居无位之地,故稱「言」也。其餘四爻是有位,故不云「言」,義或然也。重剛者,上下俱陽,故重剛也。不中者,不在二五之位,故不中也。上不在天,謂非五位。下不在田,謂非二位也。「故乾乾因其時而惕,雖危无咎矣」者,居危之地,以乾乾夕惕,戒懼不息,得无咎也。

「九四重剛而不中,上不在天,下不在田,中不在人,故或之。或之者,疑之也,故无咎。」

此明九四爻辭也。其「重剛不中,上不在天,下不在田」,並與九三同也。「中不在人」者,三之與四俱為人道,但人道之中,人下近於地,上遠於天,九三近二,是下近於地,正是人道,故九三不云中不在人,九四則上近於天,下遠於地,非人所處,故特云「中不在人。」「故或之」者,以其上下无定,故心或之也。「或之者,疑之也」者,此夫子釋經「或」字。經稱或,是疑惑之辭。欲進欲退,猶疑不定,故疑之也。九三中,雖在人,但位卑近下,向上為難,故危惕,其憂深也。九四則陽德漸盛,去五彌近,前進稍易,故但疑惑,憂則淺也。

「夫大人者,與天地合其德,與日月合其明,與四時合其序,與鬼神合其吉凶。先天而天弗違,後天而奉天時。天且弗違,而況於人乎,況於鬼神乎。」

此明九五爻辭。但上節明大人與萬物相感,此論大人之德无所不合,廣言所合之事。「與天地合其德」者,莊氏云,謂覆載也。「與日月合其明」者,謂照臨也。「與四時合其序」者,若賞以春夏,刑以秋冬之類也。「與鬼神合其吉凶」者,若福善禍淫也。「先天而天弗違」者,若在天時之先行事,天乃在後不違,是天合大人也。「後天而奉天時」者,若在天時之後行事,能奉順上天,是大人合天也。「天且弗違,而況於人乎,況於鬼神乎」者,夫子以天且不違,遂明大人之德,言尊而遠者尚不違,況小而近者可有違乎,況於人乎,況於鬼神乎。

「亢之為言也,知進而不知退,知存而不知亡,知得而不知喪。其唯聖人乎,知進退存亡。而不失其正者,其唯聖人乎。」

此明上九之義也。「知進而不知退,知存而不知亡,知得而不知喪」者,言此上九所以亢極有悔者,正由有此三事。若能三事備知,雖居上位,不至於亢也。此設誡辭。莊氏云,進退據心,存亡據身,得喪據位。「其唯聖人乎,知進退存亡」者,言唯聖人乃能知進退存亡也。何不云「得喪」者,「得喪」輕於「存亡」,舉重略輕也。「而不失其正者,其唯聖人乎」者,聖人非但只知進退存亡,又能不失其正道。其唯聖人乎。此經再稱「其唯聖人乎」者,上稱聖人,為「知進退存亡」發文。下稱其唯聖人乎者,為「不失其正」發文。言聖人非但知進退存亡,又能不失其正,故再發「聖人」之文也。

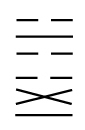

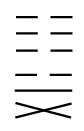

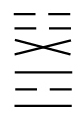

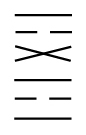

坤下 坤,元亨利牝馬之貞。君子有攸往,先迷後得主,利。西南得朋,東北喪朋,安貞吉。

坤下 坤,元亨利牝馬之貞。君子有攸往,先迷後得主,利。西南得朋,東北喪朋,安貞吉。

孔氏《正義》說:「此一節是文王於坤卦之下陳坤德之辭。」

「坤,元亨利牝馬之貞。」

虞翻注:「陰極陽生,乾流坤形,坤凝乾元,終於坤亥,出乾初子,品物咸亨,故元亨也。坤為牝,震為馬,初動得正,故利牝馬之貞矣。」

乾坤二卦,各有不當位之爻,是為不正,應當變而之正。「之正」的「之」字作「往」字講。乾六爻中的二四上不正,坤六爻中的初三五不正。乾坤不正之爻互之對方,互相交易,則成既濟,於是初陽二陰,三陽四陰,五陽上陰,六爻皆得其位,而歸於正。六十四卦唯既濟一卦六爻皆正,所以虞氏即以此義說《易》。

就「之正」之義說,乾之坤,成坎,是謂「陰極陽生。」坤為地,在地成形,坎水流入坤形,是謂「乾流坤形。」消息卦義,坤消乾,自初開始,初為元。坤初六《象傳》說:「陰始凝也。」是謂「坤凝乾元。」坤初消乾,時在五月,為天風姤,消至十月,終於成坤。至十一月,一陽復生,出於乾初,為地雷復,乾始生息。十月斗柄建亥,十一月斗柄建子,故云:「終於坤亥,出乾初子。」十一月一陽復生,是謂初動,此時坤變為震,即是復之初九,以陽爻居陽位,爻得其正,是謂「初動得正。」

虞氏此義,乾坤各爻互之,陰陽之氣交通,品物咸亨,是以元亨。互之以後,爻皆得位而正,貞訓正,故利牝馬之貞。詳見惠氏《周易述》,以及李氏《纂疏》。

「君子有攸往,先迷後得主,利。」

李氏鼎祚《集解》引盧氏說:「坤,臣道也,妻道也。後而不先,先則迷失道矣。故曰先迷。陰以陽為主,當後而順之則利。故曰後得主,利。」

李氏道平《纂疏》以消息卦解釋,坤貞於十月亥,在坤之先是九月剝,在坤之後是十一月復。剝卦上九爻辭「小人剝廬。」虞氏注:「上變滅艮,坤陰迷亂,故小人剝廬。」復卦初體是震,《序卦傳》說:「主器者莫若長子,故受之以震。」是震為主。震主一陽,即盧氏所謂「陰以陽為主。」剝因有迷亂,所以《彖辭》說:「不利有攸往。」復因得主,所以《彖辭》說:「利有攸往。」坤由剝至復,故說:「君子有攸往。」先來自剝則迷,後出為震則得主利。

「西南得朋,東北喪朋,安貞吉。」

王弼,崔憬等,皆以後天卦位解釋。王氏之說,以為西南是致養之地,與坤同道,故曰得朋。東北與西南相反,故曰喪朋。陰之為物必離其黨,而之於反類,然後獲安貞吉。崔氏之說,坤有妻道,西方坤兌,南方巽離,二方皆陰,與坤同類,故曰西南得朋。東方艮震,北方乾坎,二方皆陽,與坤非類,故曰東北喪朋。以喻女子在室,得陰為朋,猶迷失為妻之道,出嫁之後,雖喪陰朋,而得陽主,乃順而得常,安於承天之正,故言安貞吉。

以上是摘選諸儒的解釋。諸儒之釋,須依孔子《彖傳》。

孔氏《正義》說,至哉坤元至德合无疆五句,總明坤義及德首之元,合弘品物二句釋亨,牝馬行地二句釋利貞。柔順利貞君子攸行二句,重釋利貞之義是君子之所行,並釋前文君子有攸往。先迷失道至應地无疆八句,則是解釋先迷後得主利至安貞吉一段《彖辭》。

《彖傳》有三句「无疆」之義,孔氏《正義》以二義解釋,一是廣傳无疆,二是長久无疆。廣傳是就空間而言,長久是就時間而言。《說卦傳》:「坤為地。」《繫辭上傳》:「在地成形。」凡是有形之物,必受時空限制,而非無疆,但坤之為地成形,而能載物無疆者,顯然在德不在形。不在形,則能順承天德,厚能載物而無疆。《彖辭》「君子有攸往」一句,即是教人學坤之德。《彖傳》「君子攸行」即是教人效法坤德之道,不著其形,不自先物,但須順天而行,則能轉形下之器而為形上之道,由此發揮「應地无疆」的大用。所以《象傳》說:「地勢坤,君子以厚德載物。」王輔嗣注:「地形不順,其勢順。」此即不著有限之形,而順無形的乾德,乃能德合无疆,厚德載物。

初六,履霜,堅冰至。

初六,履霜,堅冰至。

干令升說:「陰氣在初,五月之時,自姤來也,陰氣始動乎三泉之下,言陰氣動矣,則必至于履霜,履霜則必至于堅冰,言有漸也。藏器于身,貴其俟時,故陽在潛龍,戒以勿用。防禍之原,欲其先幾,故陰在三泉,而顯以履霜也。」

此就消息卦義說,四月是純乾之卦,至五月,一陰初生,陰氣開始消陽,即為五月天風姤 。姤是一陰生於五陽之下,姤初就是坤初,所以坤初是自姤而來。三泉是表示很深的地下,陰氣始動雖在三泉之下,但既始動,則必續動,於是繼續消陽,消至六月為天山遯,七月天地否,八月風地觀,九月山地剝,至十月而成純坤。按《禮記.月令》說,季秋之月霜始降,孟冬之月水始冰。這就是說,陰氣在五月始動以後,必然由微而盛,逐漸至于履霜而成剝,履霜必至堅冰而成坤。防微杜漸,應當慎之于初。藏器于身以下一段,李氏《纂疏》說:「末復引乾初以明之者,蓋以時之未至,貴于能待,故云藏器于身,貴其俟時。禍之未至,貴于豫防,故云防禍之原,欲其先幾。」

。姤是一陰生於五陽之下,姤初就是坤初,所以坤初是自姤而來。三泉是表示很深的地下,陰氣始動雖在三泉之下,但既始動,則必續動,於是繼續消陽,消至六月為天山遯,七月天地否,八月風地觀,九月山地剝,至十月而成純坤。按《禮記.月令》說,季秋之月霜始降,孟冬之月水始冰。這就是說,陰氣在五月始動以後,必然由微而盛,逐漸至于履霜而成剝,履霜必至堅冰而成坤。防微杜漸,應當慎之于初。藏器于身以下一段,李氏《纂疏》說:「末復引乾初以明之者,蓋以時之未至,貴于能待,故云藏器于身,貴其俟時。禍之未至,貴于豫防,故云防禍之原,欲其先幾。」

這是孔子給坤卦初六爻辭最扼要的解釋,諸儒所解爻辭,皆須折中於孔子。

坤初,一陰生於地下,時在五月,降霜則在九月,為何五月就說履霜呢?孔子解釋說:「陰始凝也。」陰是陰氣,凝是凝霜。霜由陰氣凝結而成。九月凝霜,實以五月初生的陰氣為始。凝霜是結果,初生的一陰是原因。聖人見因,即見其果,所以一見初六,便覺踐履一片霜寒之地,故曰:「履霜。」既覺履霜,則堅厚之冰也就現在眼前,故曰:「堅冰至。」爻辭履至二字將霜冰與陰氣緊接在一起,實則尚需很長時間,經過小暑、大暑、白露、寒露等氣候轉變,陰氣始能凝霜結冰。雖經長期轉變,一陰之微,終能堅冰,追究其所以然,就是孔子所說的:「馴致其道。」《九家易》說:「馴猶順也,言陽順陰之性,成堅冰矣。」陰氣初起,陽即順之,所以至於堅冰。

《象傳》是就陰陽之氣解釋爻辭,但講氣象,即是比喻人事,所以《文言傳》就以人事釋其義理。

《文言傳》說:「積善之家,必有餘慶。積不善之家,必有餘殃。臣弒其君,子弒其父。非一朝一夕之故,其所由來者漸矣。由辯之不早辯也。《易》曰,履霜堅冰至,蓋言順也。」

虞氏翻以乾為積善之家,坤為積不善之家。虞氏據納甲解說,乾陽滅於二十九日坤乙,三日而復出震,是為餘慶。坤初消陽,體姤,姤下為巽。巽是坤一索所得之女,是為餘殃。

李氏鼎祚說:「積善之家必有餘慶,積不善之家必有餘殃者,以明陽生陰殺,天道必然。理國脩身,積善為本,故于坤爻初六陰始生時,著此微言,永為深戒。」

來矣鮮說:「天下之事,未有不由積而成。家之所積者善,則福慶及于子孫,所積不善,則災殃流于後世。」

《傳》文先舉積善積不善必得餘慶餘殃之理,後舉弒君弒父的人倫慘禍,說明慘禍不是一朝一夕之故,令人及早辯別善惡,始可避免人事上的履霜堅冰之禍。早辯之道,惠氏棟,姚氏配中等,皆舉復卦初九為說。復初九「不遠復」即是早辯。如孔子稱許顏氏之子:「其殆庶幾乎,有不善未嘗不知,知之未嘗復行也。」這是顏子的庶幾工夫。為君為父之人,不能自為不善,而欲臣子盡忠盡孝,這就要及早在自己動念之時分辯善惡,是善念,則存之,是惡念,則去之。有善念,必有善行,積之既久,必然多得福慶,自受之外,尚有其餘,給子孫分享,是為餘慶。與餘慶相反者,就是餘殃。餘慶餘殃其義深遠,孔子但舉弒君弒父一例以明之,所需早辯者,並非有國有家之人而已。

六二,直方大,不習无不利。

六二,直方大,不習无不利。

荀氏爽注:「大者陽也。二應五,五下動之,則應陽出,直布陽于四方。物唱乃和,不敢先有所習。陽之所唱,從而和之,无不利也。」

李氏《纂疏》舉泰否二卦《彖辭》「大來、大往」為例,說明大字是指乾陽而言,所以荀氏說:「大者陽也。」《九家易說卦傳》有:「乾為直,坤為方。」《繫辭上傳》:「夫乾其動也直。」坤《文言傳》:「坤至靜而德方。」所以此處的直就代表乾,方就代表坤。李《疏》解釋荀注,大意是說,荀氏講乾坤旁通,二五相應。此處即是坤與乾旁通,坤六二上應乾九五,乾九五則下應坤六二。六二與九五,相應互動,故使乾陽之氣布於坤之四方。大的意義,又以消息卦說,陽氣生息至二,則為臨卦,《序卦傳》說:「臨者、大也。」所以稱為大。荀義不習的「習」是作為之意。不習就是陰隨乎陽,陽唱於先,陰隨於後,陰不敢在陽之先有所作為,一切隨陽而動,所以无不利。

王輔嗣注:「居中得正,極於地質。任其自然,而物自生。不假修營,而功自成。故不習焉,而无不利。」此就爻位而說。六二居下卦之中,二為陰位,六為陰爻,以陰爻居陰位,是為當位,最得中和,所以不習無不利。

孔氏《正義》說,二得其位,盡極地之體質,所以六二亦同於地,俱包直方大三德。生物不邪,謂之直。地體安靜,是其方。无物不載,是其大。既有三德,極地之美,自然而生萬物,不假修營,萬物皆自然而成,无所不利,故云不習无不利。此因自然之性以明人事,居在此地,亦當如地之所為。

惠氏棟就占而言,習作重字講,不習就是不煩再筮之意。因為六二居中得正,是坤卦最好的一爻。所以,筮得此爻,一切皆利,不須再筮,故云不習无不利。

惠氏棟引荀氏義,陽動,而陰應之,說是六二之動,為乾五之動而坤二應之,所以《象傳》說為直以方。

張氏惠言以虞氏義說,陽動至二,萬物化光。地道動而交陽,非失位也。

李氏道平說,坤秉乾直,以成坤方,故曰六二之動直以方。地育萬物,生長收成,聽其自然,而无所造作,陽動至二,萬物化光,故曰不習无不利,地道光。乾五坤二,得天地之中和,故乾九五曰天德,坤六二曰地道。虞氏義坤二之乾二,則乾成離。離為日為火為光,故曰地道光。

《文言傳》說:「直其正也,方其義也。君子敬以直內,義以方外。敬義立,而德不孤。直方大,不習无不利,則不疑其所行也。」

李氏《纂疏》依虞氏義說,直,是說六二,陽息在二,陽稱為直。因為,乾,其靜也專,其動也直,故直其正。正,從止一,守一以止,即敬止之義。正,是乾之德。方謂闢,陰感陽而開四方之門,是謂方。坤,其靜也翕,其動也闢,故方其義也。義,是坤之德。消息卦義,陽息至二,二在內卦,故曰敬以直內,坤位在外,故曰義以方外。陽息至二,內卦成為兌,就納甲說,兌納丁,即是陽見兌丁,兌在西方,丁在南方,坤《彖傳》說:「西南得朋,乃與類行。」所以說,德不孤。又以二五相應說,敬立于二,義立于五,五動二應,陰陽合德,故曰德不孤。直方大不習不疑,以荀氏義解說。陽動為直,陰感陽而開為方,陽德為大,直方大三者是乾之唱,坤則不待習乎直方大,而自然无所不利,是坤之和。陽唱陰和,无所不利,故不疑其所行。

爻辭直方大的「直」字,據《繫辭傳》以及《九家易說卦傳》,皆屬於乾。乾所以稱為直,乃因乾是一片光明,可以顯示太極光明之體,所以說乾為直。但是乾坤一元,同出於太極,太極分為兩儀,仍然陰中含陽,陽中含陰,因此,乾稱直,坤亦稱直。乾坤旁通,二五相應,坤順承乾,其自含有之陽,則得啟發,與乾陽融而為一,遍布於坤方,乾坤合德,普現陽明之體,是以為大。爻辭之意,直是本有,非由學習而來,六二居中得正,足以發揮坤德,只須順應乎陽,即是直方大,故曰不習无不利。

直方大的「大」字,是統合直方而為一大,所以《象傳》但說:「六二之動,直以方。」不須另解大字之義。直方是乾坤之德,明於人事,則如《文言傳》之說:「直其正也,方其義也。君子敬以直內,義以方外。」正是正直、不妄。守正而不移,就是敬。義是適宜,恰如其分。君子研讀此爻,敬直存於內心,義方施於外物,順其自性而行,沒有任何疑惑,故曰不疑其所行。所行不在何時何地,只在動念之間。《象傳》「六二之動」的動字,就是心動。人心無時不動,即須無時而不順性而行,此即動直以方,地道光。

六三,含章可貞。或從王事,无成有終。

六三,含章可貞。或從王事,无成有終。

「含章可貞。」

虞氏翻注:「貞,正也。以陰包陽,故含章。三失位,發得正,故可貞也。」以陰包陽,解釋六三含章,這是京氏《易傳》「飛伏」之義。京氏之例,以顯見者為飛,不見者為伏。飛陽則伏陰,飛陰則伏陽。此處六三,六是陰爻,三是陽位。此陰爻就是顯見的飛陰,此陽位就是不顯見的伏陽。陰爻之下有隱伏之陽,故說以陰包陽,即是爻辭「含章」的意思。六三以陰爻居陽位,不正,故為失位。從陽發動,則得其正,故曰發得正。此據《象傳》「以時發」而說。

孔氏《正義》說:「六三處下卦之極,而能不被疑於陽。章,美也。既居陰極,能自降退,不為事始,惟內含章美之道,待命乃行,可以得正,故曰含章可貞。」

「或從王事,无成有終。」

虞氏注:「謂三已發成泰。乾為王,坤為事,震為從,故或從王事。地道无成而有終,故无成有終。」消息卦,陽息,自初至三,成為地天泰。李氏《纂疏》說,初二已動,三發則成泰。《說卦》曰,乾為君。又曰,乾以君之。故乾為王。《說卦》曰,致役乎坤。致役,故為事。《說卦》曰,震為馵足。虞注《說卦》云,震為左,為足。《唐韻》,左步為彳。從,从彳,故震為從。泰的內卦乾,為王。外卦坤,為事。互體震,為從。三雖體乾,不敢當王,故別取震象,而曰從王事。乾《文言》九四,或之者,疑之也。虞注:「非其位,故疑之。」此六三亦非位,故曰或從王事。《文言傳》:「地道无成,而代有終。」故引以明无成有終之義。

孔氏《正義》說:「言六三為臣,或順從於王事,故不敢為事之首,主成於物,故云无成。唯上唱下和,奉行其終,故云有終。」

以李氏《纂疏》解釋,京房以靜為悔,發為貞。凡《象辭》言發者,皆謂發得正。《說卦傳》:「發揮于剛柔而生爻。」虞氏訓發為動。三為陽位,六陰含之,六稟陽命而動,則得其正。六三動,變艮,為時。變動有時,故「以時發。」苟非其時,則含而不發。干寶曰:「位彌高,德彌廣。」三處下卦之上,上從王事,故云位彌高。發於事業,故光大。光大,故德彌廣。三動,互體坎。坎心為知。坎下伏離。離日為光。坤,富有之謂大業,為大。故曰「知光大。」

《文言傳》說:「陰雖有美,含之,以從王事,弗敢成也。地道也,妻道也,臣道也。地道无成而代有終也。」

荀氏爽注:「六三陽位,下有伏陽。坤,陰卦也。雖有伏陽,含藏不顯,以從王事。要待乾命,不敢自成也。」李氏《纂疏》,大意是說,美,就是陽,三數奇,為陽位,故六下有伏陽。六為陰爻,雖有伏陽在下,但是含藏不顯,此即虞氏所說的「以陰包陽」之義。又據消息卦義,陰消至三,為七月否,所以坤三自否來。否之內卦為臣,三為三公,外乾為君,五為天子。三與五同功,故三從王事,必待乾命而行,美則歸君,不敢以成功自居,即地道无成之義。《繫辭上傳》說:「乾知大始,坤化成物。」是凡物之生,皆始于乾,而終于坤。成物即是終。成是坤之功,但不敢曰成,而曰无成,有終是坤之事,但不敢曰有終,而曰代有終。這不是坤之自抑,蓋非乾資之于始,則坤亦無所作為。所以,凡坤所成者,皆是成乾之功,故曰无成。凡坤所終者,皆是終乾之事,故曰代有終。由於地道得以終天之功,推之而臣道得終君事,婦道得終夫業,是其一理。

爻辭含章可貞,《象傳》以「以時發」解釋。六三陰爻之下有伏陽,故曰含章。六為陰爻,三為陽位,以陰爻居陽位,其位不正,但能變動,即可得正,故曰可貞。《象傳》以時發的「發」字,虞氏作「動」字講。六是老陰,動則為少陽,即可謂陽爻居陽位,其位即正,於是六三變為艮,坤卦則變為地山謙。何氏楷說:「坤為艮,卦且變謙,順而知止,謙以居勞,六三之德也。」此德在人,自心本有,具含智慧光明,以時發出,或從王事時,便能無成而有終。或從王事的「從」字,是捨己從王大公無我之義,但是所從的王,必須是內聖外王之人,如果只在王位,而無聖人之德,便無資格受人順從。有德有位之王就是乾道的化身。乾道猶如天無私覆,平等施與而無取,大智大明,無非出於自心明德。順從這樣的王,就是順從乾德之智之光,也就是順從自有明德之智之光,所以《象傳》說:「或從王事,知光大也。」從王是臣道,講到人倫的開端,從夫則是妻道。臣道妻道合乎天然,即是地道。無論臣道妻道地道,所從的都是陽明理智,此即本然之道。所以《文言傳》說:「地道也,妻道也,臣道也,地道无成而代有終也。」

六四,括囊无咎无譽。

六四,括囊无咎无譽。

來矣鮮、何玄子等,就爻變解釋,坤體中虛,而能容物,故象囊。六四變為少陽,一畫壓塞在下卦之上,猶如結紮囊口,故有括囊之象。

虞氏翻據《文言傳》「天地閉,賢人隱」而為注釋:「謂泰反成否。坤為囊,艮為手,巽為繩,故括囊。在外,多咎也。得位承五,繫于包桑,故无咎。陰在二,多譽而遠,在四故无譽。」

虞氏「泰反成否」之說,是《雜卦傳》「否泰反其類」之義。李氏《纂疏》於泰卦《彖辭》說:「乾坤消息,往來于否泰。自姤至否,坤成乾滅,則陽息而反泰。自復至泰,乾成坤滅,則陽消而反否。故否泰反其類,乃見消息之用。此云反否,在他卦則云旁通。」

此六四,虞氏說為「反否」者,李氏說:「乾息至三,成泰。至四,則泰反成否。」又說:「坤變為否,自四始。四變為陽,則否勢將成。四為否泰之交,四變,故泰反成否。」

李氏《纂疏》依虞氏「泰反成否」解釋,否之內卦,坤中虛,故為囊。就互體說,內互初至四為艮手,外互四至上為巽繩,故有括象。注曰在外多咎者,是說否卦坤在內,而括在外,外指四爻而言。四近五,多懼,故多咎。但四是以陰爻居陰位,此為得位,上承五陽,否九五爻辭為:「休否,大人吉。其亡其亡,繫于包桑。」故无咎。《繫辭下傳》說:「二與四同功。二多譽,四多懼。」二多譽者,二陰得中,而且與五相應。四多懼者,四不得中,而且與五接近,故无譽。

王輔嗣說:「否閉,賢人乃隱。施慎則可,非泰之道。」孔氏《正義》說:「括,結也。囊,所以貯物。以譬心藏知也。閉其知而不用,故曰括囊。功不顯物,故曰无譽。不與物忤,故曰无咎。」

孔氏《正義》說:「慎不害者,釋所以括囊无咎之義曰,其謹慎不與物競,故不被害也。」

《文言傳》說:「天地變化,草木蕃。天地閉,賢人隱。《易》曰,括囊无咎无譽,蓋言謹也。」

依虞氏注說,天地變化,草木蕃,是說陽息坤成泰,泰卦《彖傳》:「天地交而萬物通。泰的互體三四五為震,《說卦傳》:「萬物出乎震。」震為草木,故草木蕃。天地閉,賢人隱,是說泰反成否。九三賢人隱藏於坤中。

孔氏《正義》說:「天地變化,謂二氣交通,生養萬物,故草木蕃滋。天地閉,賢人隱者,謂二氣不相交通,天地否閉,賢人潛隱。天地通則草木蕃,明天地閉草木不蕃,天地閉賢人隱,明天地通則賢人出,互而相通。此乃括囊无咎,故賢人隱,屬天地閉也。蓋言謹者,謹謂謹慎,蓋言賢人君子於此之時須謹慎也。」

六四取象括囊,顯示一個時代,由泰反成為否。這個時代的特徵,概略而言,就是人心閉塞,有德無位,無德有位,聖人之言無所用,誨淫誨盜誨逆倫,種種背道的邪說,皆假種種美好的名稱,到處宣揚,大行其道。生活在這時代的人,想得平安,无咎無譽,除了括結其囊,復有何術。

括囊必然感覺苦悶,但就「否泰反其類」的道理觀之,泰時無常,反成為否,否亦無常,反成為泰。了解此理,身處否時,括囊之悶當可消除。

括囊,是否緘口不言呢?不是的,此是比喻,其實就是孔子在《象傳》與《文言傳》裡所說的謹慎二字。《說文》:「謹,慎也。慎,謹也。」二字轉注。《爾雅.釋詁》:「慎,誠也,靜也。」在否的時代,言語行為要小心翼翼,與人無忤,最重要的是待人接物一本誠心,不與小人同流合污,面臨任何問題,要冷靜的處理。如此當可无咎无譽。進而言之,《大學》說︰「靜而後能安。」《中庸》說:「誠者天之道也,誠之者人之道也。」又說:「唯天下至誠,為能盡其性。」鄭康成注:「誠者天性也,誠之者學而誠之者也。」靜能制伏躁心,故能安然,誠能開發天然本性,故能得道。道猶能得,其不被害,又何待言。謹慎二字,由聖人信手拈來,學者受用不盡。

六五,黃裳元吉。

六五,黃裳元吉。

六五變坎,為水地比。《左傳》昭公十二年,南蒯枚筮之:「遇坤之比,曰,黃裳元吉。」以為大吉。子服惠伯解釋:「忠信之事則可,不然必敗。外強內溫,忠也。和以率貞,信也。故曰黃裳元吉。黃,中之色也。裳,下之飾也。元,善之長也。」又說:「中美能黃,上美為元,下美則裳。」

杜元凱合坤之比 上下二體注解:「坤下坎上,坤六五爻變。坎險,故強。坤順,故溫。強而能溫,所以為忠。水和,而土安正。和正,信之本也。」孔氏穎達《正義》曰:「天下之事,雖則萬端,總之,諸法大歸,忠信而已。能忠能信,無施不可。以有忠信,故曰黃裳元吉。」

上下二體注解:「坤下坎上,坤六五爻變。坎險,故強。坤順,故溫。強而能溫,所以為忠。水和,而土安正。和正,信之本也。」孔氏穎達《正義》曰:「天下之事,雖則萬端,總之,諸法大歸,忠信而已。能忠能信,無施不可。以有忠信,故曰黃裳元吉。」

干令升說:「陰氣在五,九月之時,自剝來也。剝者反常道也。黃、中之色。裳、下之飾。元、善之長也。中美能黃,上美為元,下美則裳。陰登于五,柔居尊位。若成昭之主,周霍之臣也。百官總己,專斷萬機。雖情體信順,而貌近僭疑,周公其猶病諸。言必忠信,行必篤敬,然後可以取信于神明,無尤于四海也,故曰黃裳元吉也。」

消息卦,以陰消陽,自初至五,為九月山地剝。所以坤卦六五由剝而來。六是陰爻,五是陽位,以六陰居於九五之位,這是違反正常之道,所以說,剝者反常道也。

干氏解釋黃裳元吉之義,即用《左傳》文。坤《文言傳》:「天玄而地黃。」《九家易說卦傳》:「坤為黃。」《說文》:「坤,从土从申。」依二十四方位說,坤之位,在未申之維,即在西南隅。《禮記.月令》說:「季夏之月,中央土。」《禮記.郊特牲》說:「黃者中也。」所以《左傳》文說:「黃,中之色。」《九家易說卦傳》:「坤為裳。」《繫辭下傳》說:「黃帝堯舜垂衣裳而天下治,蓋取諸乾坤。」虞氏翻說:「乾在上,為衣。坤在下,為裳。」故說:「裳,下之飾也。」《彖傳》說:「至哉坤元。」《九家注》:「坤者純陰,配乾生物,亦善之始。」故云:「元,善之長也。」

《文言傳》:「黃中通理。」故云:「中美能黃。」《虞書.益稷》篇:「元首明哉。」故云:「上美為元。」《繫辭下傳》:「垂衣裳而天下治。」故云:「下美則裳。」

干氏以周霍比擬陰登于五。周武王崩,成王幼弱,周公踐天子之位,以治天下,七年還政於成王。事見《禮記.明堂位》。漢武帝崩,昭帝即位,年幼,大將軍霍光秉政。事見《漢書.昭帝紀》。像周公那樣大聖人,猶遭管叔等流言中傷,見《周書.金滕篇》,何況他人。所以必須言忠信,行篤敬,然後可以取信于神明,無尤于四海,如金滕所云,而得黃裳元吉。

以上略釋《左傳》文及干氏之說,詳見李氏《纂疏》。

王肅注:「坤為文,五在中,故曰文在中也。」坤為文,出於《說卦傳》。《國語.楚語》:「地事文。」韋昭注:「地質柔順,故文。」李氏《纂疏》說:「五居上中,《文言》曰,美在其中,故曰文在中也。」

孔氏《正義》:「釋所以黃裳元吉之義,以其文德在中故也。既有中和,又奉臣職,通達文理,故云文在其中,言不用威武也。」

《文言傳》說:「君子黃中通理,正位居體,美在其中。而暢於四支,發於事業。美之至也。」

孔氏《正義》說:「黃中通理者,以黃居中,兼四方之色,奉承臣職,是通曉物理也。正位居體者,居中得正,是正位也,處上體之中,是居體也。黃中通理,是美在其中。有美在於中,必通暢於外,故云暢於四支。四支猶人手足,比于四方物務也。外內俱善,能宣發於事業。所營謂之事,事成謂之業。美莫過之,故云美之至也。」

來矣鮮,何玄子,皆以爻變之義解釋:「黃中者,中德之在內也。通者,豁然脈絡之貫通,无一毫私欲之滯塞也。理者,井然文章之條理,无一毫私欲之混淆也。本爻既變,坎為通,通之象也。本爻未變,坤為文,理之象也。」何氏又說:「爻辭曰黃裳,言以中央之色,為下體之飾。以譬君子之德,美在中心,而形見于身與事業也。九宮,五黃居中,最尊,土之正色也。」

六五以六陰居於九五之位,這是大臣輔佐幼君執政之爻,但須有文德居之,始能發揮九五大業,澤被蒼生,而得黃裳元吉。不然,便如《左傳》所說的南蒯,他在叛變之前,筮得此爻,自以為大吉,不信子服惠伯之言,結果失敗,而為大凶。《論語》:「子曰,不患無位,患所以立。」研讀此爻者,深切思之。

上六,龍戰于野,其血玄黃。

上六,龍戰于野,其血玄黃。

荀氏爽注:「消息之位,坤在于亥,下有伏乾。為其兼于陽,故稱龍也。」

消息卦義,坤陰消陽,消至上六,乾陽不見,而成純坤,時為十月,斗建在亥。亥居西北,就方位言,西北是乾卦所居之位。所以李氏《纂疏》說:「坤于消息在亥,乾于方位在亥。故云,坤位在亥,下有伏乾。乾居西北廣莫之方,故稱野。坤陰至上,與乾陽戰于西北亥方,故曰龍戰于野。」「為其兼于陽」是李氏鼎祚《集解》本《文言傳》文,王輔嗣注本則是「為其嫌于无陽。」姚氏配中說:「龍、陽,謂伏乾。戰,言陰陽相薄也。」

干令升注:「陰在上六,十月之時也。爻終于西,而卦成于乾。乾體純剛,不堪陰盛,故曰龍戰。戌亥,乾之都也,故稱龍焉。陰德過度,以逼乾戰。」

就消息而言,坤為十月卦,十月建亥。就八卦六位圖而言,坤上六所納的干支是癸酉,所以說:「爻終于酉。」坤由消乾而成卦,所以說:「卦成于乾。」但是乾體純剛,不堪盛陰來消,陰陽相薄,故說龍戰。戌亥在西北,乾是西北之卦,《乾鑿度》說,乾制之於西北方,位在十月,而漸九月,居於戌亥之間。所以干氏說:「戌亥,乾之都也。」上六在亥,是陰氣勢力直達乾都,故說:「陰德過度,以逼乾戰。」

王輔嗣注:「陰之為道,卑順不盈,乃全其美。盛而不已,固陽之地,陽所不堪,故戰于野。」孔氏《正義》說:「固,為占固。陰去則陽來,陰乃盛而不去,占固此陽所生之地,故陽氣之龍與之交戰。即說卦云戰乎乾,是也。戰於卦外,故曰于野。」

《九家易》說:「血以喻陰也。玄黃,天地之雜,言乾坤合居也。」惠氏棟說,「《文言》曰,猶未離其類也,故稱血焉。知血喻陰也。《乾鑿度》曰,乾坤氣合戌亥,故曰合居。」

何氏楷就爻變解釋:「此本卦主爻也。變艮,為剝。陰陽互藏其宅,成功者退,將來者進。當六陰閉錮,陽道窮而不能達,則必爭。」又說:「又上六變陽,本非龍,而似龍,故龍與之戰。鄭康成謂上六為蛇,得乾氣雜似龍,是也。其血者,上六之血也。氣,陽也。血,陰也。陰傷,故言血,无與陽事。玄者暫變為陽之色,黃者本質為陰之色,雖變為陽,而質則陰,故其血雖玄而猶黃也。此固以陰陽之勢言,實借為臣疑于君之戒。卦變為剝,亦陰剝陽之象。」

《後漢書.朱穆傳》:「穆推災異奏記,以勸戒大將軍梁冀曰,《易經》龍戰之會,其文曰,龍戰于野,其道窮也。謂陽道將勝,而陰道負也。」惠氏棟說:「陰窮於上,故云負。陽復於下,故云勝。終亥出子之義也。」

十二月消息,坤為十月卦,復為十一月卦,坤至上六,陰道已窮,一陽始生於下,內卦為震,是即地雷復,於是陰終竟於十月,陽復出於十一月,十月建亥,十一月建子,是為「終亥出子」之義。

上六,陰氣充盈,逼得伏乾出戰,戰則陽勝陰敗,終亥出子。陰氣如此強盛,不料一戰即敗,是何道理,此即孔子所說的:「其道窮也。」窮字,《說文》作極字講。凡事到了極處,就叫做窮。此處陰氣盛極,就是陰道已窮,已無更盛的餘地了。然而當局者迷,猶以強盛自傲,目中無陽,哪有不敗之理。聖人說一個窮字,無非教人迷途知返,窮而能變,變始能通。讀易讀到這裡,此一窮字,不能忽略。

《文言傳》說:「陰疑於陽,必戰。為其嫌於无陽也,故稱龍焉。猶未離其類也,故稱血焉。夫玄黃者,天地之雜也。天玄而地黃。」

王輔嗣注:「辯之不早,疑盛乃動,故必戰。為其嫌於非陽而戰,猶未失其陰類,為陽所滅,猶與陽戰而相傷,故稱血。」孔氏《正義》:「此一節明上六爻辭。陰疑於陽必戰者,陰盛為陽所疑,陽乃發動,欲除去此陰,陰既強盛,不肯退避,故必戰也。」

《周易.姚氏學》:「嫌,讀如別嫌疑之嫌。坤下實有伏陽,而自初至上,陽氣不見,有无陽之嫌,故特稱龍以表之,言其實有陽也。」

荀氏爽注:「實本坤卦,故曰未離其類也。血,以喻陰順陽也。」李氏《纂疏》說:「陰與陽戰于亥,戰極則下出于子,變而從陽。然上實坤卦,猶未離其陰類,故稱血焉,以陰能順陽也。」

這一節《文言傳》文,即是孔子解釋上六爻辭。陰疑於陽必戰,至故稱龍焉,解釋「龍戰于野。」猶未離其類也,至天玄而地黃,解釋「其血玄黃。」

孔氏《正義》:「釋其血玄黃之義,莊氏云,上六之爻,兼有天地雜氣,所以上六被傷,其血玄黃也。天色玄,地色黃,故血有天地之色。今輔嗣注云,猶與陽戰而相傷。是言陰陽俱傷也。恐莊氏之言非王之本意。今所不取也。」

何氏楷說:「此所謂坤之乾也。爻義與用九同,蓋主上六一爻言之,陰極則變陽矣。但陰柔恐不能固守,既變之後,唯長永貞固,不為陰私所用,則亦如乾之无不利矣。凡曰貞者,主正而不主變,用六之利永貞,自其變後而言,謂陰變為陽,則小變而大,慝變而淑,故利在於不復變也。」又說:「不能用九,故至於亢。不能用六,故至於戰。惟見群龍无首,利永貞。此用九用六之道也。」

何氏楷說:「陽為大,陰為小,如大過小過之類,皆是以陰陽而言。終指上六,上六變,則陰皆變陽矣。所謂以大終也,言始小而終大。」

用六,即是陰窮能變之義,變則陰變為陽,陽明之德出現,順陽成事,一切嫌疑自然化為烏有,怎麼會有戰爭,所以孔子讚美:「以大終也。」

孔氏穎達《正義》:「此一節,是第一節,明坤之德也。自積善之家以下,是第二節也,分釋六爻之義。」

「《文言》曰。」

何妥注:「坤《文言》唯一章者,以一心奉順于主也。」

李氏道平《纂疏》:「陰以陽為主,坤以一心奉順乎乾,故《文言》止一章也。愚謂乾坤《易》門,故特著《文言》,以闡陰陽柔剛之大旨。乾居首,坤次之,故言乾從詳,言坤從略也。」

「坤至柔。」

荀爽注:「純陰至順,故柔也。」

李氏道平《纂疏》:「《雜卦》曰:乾剛坤柔。虞彼注云:坤陰和順,故柔。即荀義也。」

「而動也剛。」

《九家易注》:「坤一變而成震,陰動生陽,故動也剛。」

李氏道平《纂疏》:「《說卦》曰:立地之道曰柔與剛。地之為體柔,而其為用也剛。蓋靜則生陰,陰故柔,動則生陽,陽故剛。如初動則成震,二動則成坎,三動則成艮,竝動則成乾,初三五動則成既濟,故曰動也剛。」

「至靜而德方。」

荀爽注:「坤性,至靜,得陽而動,布于四方也。」

李氏道平《纂疏》:「《繫上》曰:夫坤,其靜也翕。(《釋文》:翕,虛級反,斂也。)故性至靜。感陽氣而動則發生,布于四方。《繫》又曰:其動也闢。虞注六二直方大云:方謂闢,陰開為方,故曰德方。」

「後得主而有常。」

虞翻注:「坤陰先迷,後順得常。陽出初震,為主為常也。」

依李氏《疏》解釋。坤性陰,故「先迷」。「後順得常」者,初陽變震,震卦《彖傳》「後有則」是為「後」,震為長子,《說卦傳》:「主器者,莫若長子」,「主器」為「主」,世守為「常」,故曰:「後得主而有常。」

「含萬物而化光。」

干寶注:「光,大也。謂坤含藏萬物,順承天施,然後化光也。」

依李氏《疏》解釋。坤《彖傳》曰:「含弘光大。」干注:「光,大也。」言「光」可以該「大」,即言「含」可以該「宏」。《說卦傳》曰:「坤以藏之。」是故干注:「謂坤含藏萬物。」坤性靜翕,故能含藏。益卦《彖傳》曰:「天施地生。」是故干注:「順承天施,然後化光。」坤感陽氣而動闢,故能承施而化。《繫辭上傳》曰:「坤化成物。」故坤言「化」,即是坤《彖傳》「含宏光大,品物咸亨」之義。

「坤道其順乎,承天而時行。」

荀爽注:「承天之施,因四時而行之也。」

依李氏《疏》解釋。《說卦傳》曰:「坤,順也。」《逸雅》(《釋名》之別稱)曰:「上順乾也。」荀注:「承天之施」者,即是天施而地生之。荀注「因四時而行之也」者,《乾鑿度》曰:「坤貞于六月未,右行陰時六,以奉順成其歲。」故此傳文說:「承天而時行。」

此坤《文言傳》第一節,孔氏穎達《正義》解釋如下文。

此一節,是第一節,明坤之德也。坤至柔而動也剛者,六爻皆陰,是至柔也。體雖至柔,而運動也剛。柔而積漸,乃至堅剛。則上云履霜堅冰是也。又地能生物,初雖柔弱,後至堅剛而成就。至靜而德方者,地體不動是至靜,生物不邪是德能方正。後得主而有常者,陰主卑退,若在事之後,不為物先,即得主也。此陰之恆理,故云有常。含萬物而化光者,自明《彖辭》含弘光大,言含養萬物而德化光大也。坤道其順乎承天而時行者,言坤道柔順,承奉於天,以量時而行。即不敢為物之先,恆相時而動。

孔氏穎達《正義》:自積善之家以下,是第二節也。分釋六爻之義。

積善之家,必有餘慶。積不善之家,必有餘殃。臣弒其君,子弒其父。非一朝一夕之故,其所由來者漸矣。由辯之不早辯也。《易》曰:履霜堅冰至。蓋言順也。

「積善之家,必有餘慶。」

虞翻注:「謂初。乾為積善。以坤牝陽,滅出復震為餘慶,謂東北喪朋,乃終有慶也。」

依李氏《疏》解釋。注「謂初」,是謂初六。乾《文言傳》曰:「元者,善之長。」是以乾為「善」。初六變動為初九,為震體復,是陽息于初,故「善」。震為專。(《繫辭上傳》:夫乾其靜也專。)專則積,故為「積善」。坤雖滅陽,陽道不息,潛孕坤中,故云:「以坤牝陽。」即是滅坤出震的意思。以納甲解釋,乾陽滅于二十九日坤乙,三日復出于震庚,是為「餘慶」,此即坤卦《彖傳》云「東北喪朋,乃終有慶」之義。

「積不善之家,必有餘殃。」

虞翻注:「坤積不善,以臣弒君。以乾通坤,極姤生巽,為餘殃也。」案:「聖人設教,理貴隨宜。故夫子先論人事,則不語怪力亂神,絕四毋必。今于《易》象,闡揚天道,故曰積善之家,必有餘慶,積不善之家,必有餘殃者,以明陽生陰殺,天道必然,理國脩身,積善為本。故于坤爻初六陰始生時,著此微言,永為深戒。欲使防萌杜漸,災害不生,開國承家,君臣同德者也。故《繫辭》云:善不積,不足以成名,惡不積,不足以滅身。是其義也。」

依李氏《疏》解釋。

虞注○乾陽為「善」,坤陰為「不善」。坤初消陽,為巽體姤,陰消于初為「不善」。《說卦傳》:巽為高。陽愈消則陰愈高,故為「積不善」。「以臣弒君」者,以陰消陽也。注「以乾通坤,極姤生巽」者,是說乾極于上為夬,則坤通于下為姤,姤下為巽。以納甲解說,巽納辛,十六日生魄。陰曆十六日,天始明時,月亮已沒,只有月亮的輪廓,而無月光,此無光之處,在辛方,即名為魄,即是十六日生魄之義。此為陽極陰生,即是「餘殃」。

李氏鼎祚案語○聖人設教,理貴隨宜。所以孔夫子論人事,以及闡揚天道,各隨其宜。《論語.述而篇》記載:「子不語怪力亂神。」「神怪」是幽冥之事,隱而不顯,所以孔聖人不語,而在《易經.坤文言傳》,又說「慶」「殃」者,此是禍福之跡已經顯著,是以言之。《論語.子罕篇》記載:「子絕四,毋意,毋必,毋固,毋我。」「毋必」等,是說孔聖人无成心,而于《易經.坤文言傳》,決言「必有」慶殃者,善惡之報必有定理。此是陽生陰殺,必然之理,但坤初陰始,即是災禍之基,如非哲人,則不足以見此未形之禍。所以聖人勸善之心既切,而防惡之意更深。蓋如乾《文言傳》所說之意,「閑邪」所以「存誠」,亦如《論語.顏淵篇》,孔子答復顏淵問仁之意,「克己」即可「復禮」,其意即是將欲勸之,必先懲之。《漢書.賈誼傳》記載賈誼上疏說:「絕惡于未萌,而起教于微渺,使民日遷善遠罪而不自知」者,即是此意。

案語之意,無論理國脩身,誠知以「積善」為本,則能防萌杜漸,災害不生,即如師卦上六所云:「開國承家」,君臣同德,庶幾如《繫辭下傳》之意,「積善」以成名,而不至積惡以滅身。坤初六「履霜堅冰」之戒,豈可一日而忽之乎。

「臣弒其君,子弒其父。」

虞翻注:「坤消至二,艮子弒父,至三成否,坤臣弒君。上下不交,天下無邦。故子弒父,臣弒君也。」

依李氏《疏》解釋。此說坤初六以陰消陽,其消陽之幾已萌,則不至上消而不已。《說卦傳》說,乾為君為父。乾六爻,下乾為父。故消陽至二,即成遯卦,遯下體艮為少子,滅陽,即是消滅下乾,故為「弒父」。上乾為君。故消陽至三成否,否下體坤,是臣道,以其滅陽,故為「弒君」。消陽至二,下體艮,取艮子弒父之義。消陽至三,下體坤,取坤臣弒君之義。虞注引否卦《彖傳》文:「上下不交,天下无邦。」意謂在否時,上下不交,心志乖離。以臣弒君,以子弒父,天下大亂,是為无邦。

「非一朝一夕之故,其所由來者漸矣。」

虞翻注:「剛爻為朝,柔爻為夕。乾為寒,坤為暑,相推而成歲焉,故非一朝一夕,所由來漸矣。」

依李氏《疏》解釋。虞注以剛爻為朝,柔爻為夕,引自《繫辭上傳》文:「剛柔者,晝夜之象也。」故據此以陽剛之爻為朝,以陰柔之爻為夕。虞注謂「乾為寒,坤為暑」者,「乾為寒」,是《說卦傳》文。乾何以為寒,坤何以為暑,據鄭玄爻辰之說解釋,乾初爻貞於十一月子,故為「寒」,坤貞于六月未,故為「暑」。「一朝」謂乾初,息三成泰,「一夕」謂坤初,消三成否。依十二爻辰圖說,乾一陽始于子,歷六陽時而成乾,一陰始于未,歷六陰時而成坤。如是積朝夕而成寒暑,積寒暑而成歲,故曰:「非一朝一夕之故,其所由來漸矣。」《史記》太史公自敘曰:「春秋弒君三十六,亡國五十二,察其所以,皆失其本已。故《易》曰:差以毫釐,繆以千里。故曰:臣弒君,子弒父,非一朝一夕之故,其漸久矣。」即此爻之遺文。又否三之四,即三四兩爻交換,則為漸卦,故說為「漸」。

「由辯之不早辯也。」

孔穎達曰:「臣子所以久包禍心,由君父不早辯明故也。此文誡君父防臣子之惡也。」

依李氏《疏》解釋。孔氏《正義》作「由君父欲辯明之事,不早分辯故也。」文微不同。案:《繫辭下傳》曰「復小而辯于物。」虞氏彼注云:「陽始見,故小。乾陽物,坤陰物,以乾居坤,故稱別物。」坤初動為復,復卦初九曰不遠復,即是辯之早辯。

「《易》曰履霜堅冰至,蓋言順也。」

荀爽注:「霜者,乾之命令,坤下有伏乾。履霜堅冰,蓋言順也。乾氣加之性而堅,象臣順君命而成之。」

依李氏《疏》解釋。注:「霜者,乾之命令。」前已解釋。詳見坤初六《象傳》。純坤成于亥,其時是十月,其位即是乾居西北之地,是以注云:「坤下有伏乾。」「履霜堅冰,蓋言順也。」此意是說,陰消陽,始于五月姤一陰初動,則必漸消至于九月履霜,終必至于十月堅冰而成坤。其消陽之勢甚順,故曰「蓋言順也。」《逸雅》:「順,循也。」《說文》:「循,順也。」是循與順同義。「蓋言順」者,即是解釋初六《象傳》「循致其道」之義。《孟子.公孫丑篇》:孟子曰「今之君子,過則順之。」此意是說,有過,不可順。孔聖人懼人順陰之性,積惡以滅身(《繫辭下傳》文),故結言「順」以示戒。「乾氣加之性而堅」者,《說卦傳》曰:「乾為寒。」寒氣加之,而冰堅,言陰順陽之性而成堅冰。臣順君命而成事,其象亦如之。但荀氏之意,以陰順陽。此意恐非經義。當言由寒氣加之,而致以陰消陽,漸至履霜堅冰。

此坤《文言傳》第二節,孔氏穎達《正義》解釋如下。

此一節明初六爻辭也。「積善之家,必有餘慶,積不善之家,必有餘殃」者,欲明初六其惡有漸,故先明其所行善惡事,由久而積漸,故致後之吉凶。「其所由來者漸矣」者,言弒君弒父,非一朝一夕率然而起,其禍患所從來者,積漸久遠矣。「由辯之不早辯」者,臣子所以久包禍心,由君父欲辯明之事不早分辯故也。此戒君父防臣子之惡。「蓋言順」者,言此履霜堅冰至,蓋言順習陰惡之道,積微而不已,乃致此弒害。稱「蓋」者,是疑之辭。凡萬事之起,皆從小至大,從微至著。故上文善惡並言,今獨言弒君弒父有漸者,以陰生柔順,積柔不已,乃終至禍亂。故特於坤之初六言之,欲戒其防柔弱之初。又陰為弒害,故寄此以明義。

孔氏穎達《正義》:此一節釋六二爻辭。

直其正也,方其義也。君子敬以直內,義以方外,敬義立而德不孤。直方大不習无不利,則不疑其所行也。

「直其正也,方其義也。」

虞翻注:「謂二。陽稱直。乾其靜也專,其動也直。故直其正。方謂闢,陰開為方。坤其靜也翕,其動也闢。故方其義也。」

依李氏《疏》解釋。虞注「謂二」,是指六二。消息卦,陽息至二,稱為「直」,此據《繫辭上傳》說:「夫乾,其靜也專,其動也直。」故此《傳》言:「直」,「直其正。」賈誼《新書.道術篇》解釋「正」字:「方直不曲謂之正。」《說文》「正,从止,一以止」,注「守一以止也」,即是敬止之義。乾為敬虞氏《逸象》是以「正」為乾之德。虞注「方謂闢」者,《書經.舜典》,舜「闢四門。」孔《傳》,「開闢四方之門。」虞注「陰開為方」者,陰感陽而開,是為「方」,因為坤在靜時則翕,動時則闢。虞注「故方其義」者,《春秋.隱公三年左傳》:「教之以義方。」即是「方其義」之意。《繫辭上傳》:「道義之門」,虞注「坤為義門」,是以「義」為坤之德。

「君子敬以直內,義以方外,敬義立而德不孤。」

虞翻注:「陽息至二,故敬以直內,坤位在外,故義以方外。謂陽見兌丁,西南得朋,乃與類行,故德不孤。孔子曰必有鄰也。」

依李氏《疏》解釋。虞氏以消息卦注解,陽息至二,內卦乾惕為敬,而且動直,二在內卦,故曰「敬以直內」,坤位在外卦,坤為義,且為方,五為外,故曰「義以方外。」陽息至二,內卦成為兌,以納甲說,兌納丁,兌在初昏時,上弦月見于丁方,是以虞注:「謂陽見兌丁。」兌在西方,丁在南方。故以《彖傳》「西南得朋,乃與類行」之文,注解「德不孤。」《論語.里仁篇》:「子曰,德不孤,必有鄰。」虞注引孔子曰「必有鄰」,以申述「德不孤」之意。且敬立于二,義立于五,五動二應,陰陽合德,故曰「德不孤。」

「直方大不習无不利,則不疑其所行也。」

荀爽注:「直方大,乾之唱也,不習不利,坤之和也。陽唱陰和而无所不利,故不疑其所行也。」

依李氏《疏》解釋。陽動為「直」。陰感陽而開為「方」。陽德為「大」。直方大三者,是「乾之唱也。」坤則不待習此直方大,而自无不利,是「坤之和也。」如陽未唱而陰和之,則陽疑陰,陽既唱而陰不和,則是陰疑陽。只有陽唱陰和,无所不利,故云「不疑其所行也。」再以坤二爻動與不動解釋,二爻動變為坎,坎為疑,不變則「不疑」。

此坤《文言傳》釋六二爻辭,孔氏穎達《正義》解釋如下文。

此一節釋六二爻辭。「直其正」者,經稱直,是其正也。「方其義」者,經稱方,是其義也。義者,宜也。故事得宜,故曰義。「君子敬以直內」者,覆釋直其正也。言君子用敬以直內,內謂心也,用此恭敬以直內理。「義以方外」者,用此義事以方正外物。言君子法地正直,而生萬物,皆得所宜。名以方正。然即前云,直其正也,方其義也,下云義以方外,即此應云正以直內。改云敬以直正者,欲見正則能敬,故變正為敬也。「敬義立而德不孤」者,身有敬義以接於人,則人亦敬義以應之,是德不孤也。直則不邪,正則謙恭,義則與物無競,方則凝重不躁,既「不習無不利」,則所行不須疑慮,故曰「不疑其所行。」

孔氏穎達《正義》:此一節明六三爻辭。

陰雖有美,含之,以從王事,弗敢成也。地道也,妻道也,臣道也。地道無成而代有終也。

「陰雖有美,含之,以從王事,弗敢成也。」

荀爽注:「六三陽位,下有伏陽。坤,陰卦也,雖有伏陽,含藏不顯。以從王事,要待乾命,不敢自成也。」

依李氏《疏》解釋。陽稱美。三,是奇數,為陽位。六,是偶數,為陰爻。故「六下有伏陽。」此陰爻雖有伏陽在下,但是含藏不顯,此即虞氏注坤六三爻辭時,所謂「以陰包陽」之意。以陰爻居陽位,故云以陰包陽。六三,在內卦,是臣。如否卦,內卦為臣,三為三公,外卦乾為君,五為天子。《繫辭下傳》說:「三與五同功。」崔憬注:「三,諸侯之位。五,天子之位。同有理人之功,故同功。五,天子為君。三,諸侯為臣。」此六三「以從王事」,即是諸侯從天子之事,必待天子之命而行,美則歸君,不敢以成功自居,此即下文「地道无成」之義。

「地道也,妻道也,臣道也。」

翟元注:「坤有此三者也。」

李氏《纂疏》。《說卦》曰:「坤為地。」故曰:「地道也。」《繫上》曰:「乾道成男,坤道成女。」以女配男,故曰:「妻道也。」《說卦》曰:「乾為君。」則知坤為臣,故曰:「臣道也。」三者皆乾尊坤卑之道也。

「地道成而代有終也。」

宋衷注:「臣子雖有才美,含藏以從其上,不敢有所成名也。地得終天功,臣得終君事,妻得終夫業,故曰:而代有終也。」

依李氏《疏》解釋。《論語.泰伯篇》:「子曰:如有周公之才之美,使驕且吝,其餘不足觀也已。」何況臣子對于君父,豈可以才美自居乎。所以必須含藏其美,以從王事,有善功,則歸君,不敢有所專以成自己之名。《繫辭上傳》說:「乾知大始,坤作成物」,萬物皆始于乾之元氣,而由坤化作成物。成物,即是得終其功之意。《國語.周語下》,單襄公曰:「成,德之終也。」即是无成有終之義。成,是坤之功,不敢說成,而曰「无成」,有終,是坤所終之事,不說有終,而曰「代有終」,這不是坤之自抑。蓋非乾元資生于始,則坤亦無所以凝元而成物,凡是坤所成者,皆是成乾之功,故曰「无成」,凡是坤所終者,皆終乾之事,故曰「代有終」。由地道得終天功,推廣其義,則是臣道得終君事,婦道得終夫業,得終之功事業不同,而代有終之理則一。

此《坤文言傳》釋六三爻辭,孔氏穎達《正義》解釋如下文。

此一節,明六三爻辭。言「陰雖有美,含之,以從王事」者,釋含章可貞之義也。言六三之陰,雖有美道包含之德,茍或從王事,不敢為主先成之也。「地道也,妻道也,臣道也」者,欲明地道處卑,待唱乃和。故歷言此三事,皆卑應於尊,下順於上也。「地道無成而代有終」者,其地道卑柔,无敢先唱成物,必待陽始先唱,而後代陽有終也。

孔氏穎達《正義》,此一節明六四爻辭。

天地變化,草木蕃,天地閉,賢人隱。《易》曰括囊无咎无譽,蓋言謹也。

「天地變化,草木蕃。」

虞翻注:「謂陽息坤成泰,天地反。以乾變坤,坤化升乾,故天地變化,草木蕃矣。」

依李氏《疏》解釋。陽息至坤三,成為泰卦,泰卦天在下地在上,所以虞氏注云:「天地反」。天地反,就是泰卦《彖傳》說的「天地交」。《傳》文:「天地變化。」虞注:「以乾變坤,坤化升乾。」陽主于「變」,陰主于「化」。以乾變坤,即是陽息坤成乾。坤化升乾,是說坤本化乾始,升居乾上。故曰:「天地變化。」泰卦三互四五成為互體震,「萬物出乎震」(《說卦傳》),震為草木,「其究為蕃鮮」(《說卦傳》),故曰「草木蕃。」

「天地閉,賢人隱。」

虞翻注:「謂四。泰反成否,乾稱賢人,隱藏坤中。以儉德避難,不榮以祿,故賢人隱矣。」

依李氏《疏》解釋。虞注「謂四」者,是謂六四。坤變為否自四開始,故于四變為陽,即知為「大往」(否卦辭),則否勢將成。四為否泰之交,《雜卦傳》說:「否泰反其類」(反卦之例),四變,故「泰反成否。」漢樊毅脩〈西嶽廟記〉云「泰氣推否」,即是此義。《乾文言傳》曰「賢人在下位而无輔」,所以虞氏云:「乾稱賢人。」《說卦傳》曰「坤以藏之」,所以虞氏云:「賢人隱藏坤中。」虞注:「以儉德避難,不榮以祿」,引自否卦《象傳》文,以明此「天地閉,賢人隱」之象。天地閉,賢人隱,也就是否卦《彖傳》所言「天地不交而萬物不通」之義。

「《易》曰:括囊无咎无譽,蓋言謹也。」

荀爽注:「六四陰位,迫近于五,雖有成德,當括而囊之,謹慎畏敬也。」

孔穎達注:「括,結也。囊,所以貯物,以譬心藏智也。閉其智而不用,故曰括囊。不與物忤,故无咎,功名不顯,故无譽也。」

依李氏《疏》解釋。

荀注○六是陰爻,四是陰位,六居四為得位,所以荀注:「有成德。」《繫辭下傳》:「四多懼,近也。」韓康伯注:「位逼於君,故多懼也。」四近五,則多懼,故當「謹慎」。括而囊之,則斂慧韜光,可謂謹慎畏敬之至了。

孔注○囊,是貯物的大袋子,把囊括結起來,以譬心藏智慧。如《詩經.大雅.公劉篇》:「于橐于囊。」《毛亨傳》:「小曰橐,大曰囊。」是以大袋子叫做囊。孔注「以譬心藏智」者,明夷六四曰:「獲明夷之心,于出門庭」,是以四為心位,又四變互坎為心,故曰「心藏智」。古人稱有智慧的人為智囊。例如戰國時秦人以「智囊」稱呼樗里子疾,漢朝以「智囊」稱鼂錯,晉以「智囊」稱桓範,以及五胡時期後燕王慕容垂說:「吾叩囊底,智足以剋之。」皆是說明「譬心藏智」的意思。孔注「閉其智而不用,故曰括囊」者,此即《中庸》曰:「國無道,其默足以容。」人有智,閉之,而不用,所以孔注云:「不與物忤,故无咎。」閉其智,與人不忤逆,所以「无咎」。閉智不用,所以「功名不顯,故无譽。」

此《坤文言傳》釋六四爻辭,孔氏穎達《正義》解釋如下文。

此一節明六四爻辭。「天地變化」,謂二氣交通,生養萬物,故草木蕃滋。「天地閉,賢人隱」者,謂二氣不相交通,天地否閉,賢人潛隱。天地通,則草木蕃,明天地閉草木不蕃。天地閉賢人隱,明天地通則賢人出。互而相通。此乃「括囊无咎」,故賢人隱,屬天地閉也。「蓋言謹」者,謹謂謹慎,蓋言賢人君子於此之時,須謹慎也。

孔氏穎達《正義》,此一節明六五爻辭。

君子黃中通理,正位居體。美在其中而暢於四支,發於事業,美之至也。

「君子黃中通理,正位居體。」

虞翻注:「謂五。坤息體觀,地色黃,坤為理。以乾通坤,故稱通理。五正陽位,故曰正位。艮為居,體謂四支也。艮為兩肱,巽為兩股。故曰黃中通理,正位居體。」

依李氏《疏》解釋。注「謂五」,是謂六五。注「坤息體觀」,消息卦,原為陽息陰消,虞注在此坤亦言息者,息作長字講,陰長至四,則下體為坤,上體為巽,而成觀卦,故注云:「坤息體觀。」《說卦傳》:「坤為地。」此《坤文言傳》後文:「天玄而地黃。」所以虞注云:「地色黃。」《繫辭上傳》說:「俯以察于地理。」《易緯乾鑿度》曰:「地靜而理曰義。」所以虞注云:「坤為理。」觀陽自坤來,所以虞注云:「以乾通坤,故稱通理。」位中色黃,故曰:「黃中通理。」《滕文公下篇》孟子曰:「立天下之正位。」趙岐注云:「正位,謂男子純乾,正陽之位也。」故以五陽為「正位」。《說卦傳》曰:「艮以止之」,又為門闕,故為「居」。《中庸》曰:「動乎四體。」故「體謂四支。」《說卦傳》曰:「艮為手。」故「為兩肱。」又巽為股,故「為兩股。」股肱具,故「謂四支也。」觀卦五,居上體巽,居互體艮,故曰:「正位居體。」「黃中通理」,是言君子內在之美,「正位居體」,是言君子外在之美。

「美在其中而暢於四支。」

虞翻注:「陽稱美,在五中。四支,謂股肱。」

依李氏《疏》解釋。《乾文言傳》:「乾始而以美利利天下。」是故虞注:「陽稱美。」觀卦九五,以陽爻居陽位,故曰:「美在其中。」四支是謂股肱,暢於四支,即是「居體」。

「發於事業。」

《九家易注》:「天地交而萬物生也。謂陽德潛藏,變則發見,若五動為比,乃事業之盛。」

依李氏《疏》解釋。「天地交」是說泰卦。泰《彖傳》曰:「天地交而萬物通。」通,所以「萬物生」。「陽德潛藏」,是說伏乾。坤六五動,變為比卦,比《象傳》曰:「先王以建萬國,親諸侯。」故為「事業之盛」,即此所說「正位」之意。《繫辭上傳》曰「崇德而廣業」,虞氏彼注云:「廣業法坤。」故坤言「事業」。

「美之至也。」

侯果注:「六五以中和通理之德,居體于正位,故能美充于中,而旁暢于萬物,形于事業。无不得宜,是美之至也。」

依李氏《疏》解釋。六五,內有中和之德以通理,外而居體于正位。侯注「美充于中」,即是「美在其中」,也就是「黃中通理」的意思。聖人萬物為一體,故「旁暢萬物」,猶「暢四支」,即「居體」之謂。形于事業,即「正位」,而成《繫辭上傳》所說的「富有之謂大業」。如此內外无不得宜,故曰:「美之至也。」《左傳》昭公十二年,南蒯筮,遇坤之比,曰:「中美能黃,上美為元,下美則裳。」此釋六二。但六五亦是中,所以坤五亦是「中美能黃。」「至哉坤元」,正位于五,是「上美為元」。五下應二,二居體于下,是「下美則裳」。坤五具備這三美,是故「美之至也」。美,謂乾陽。坤承乾陽,故與乾媲美。

此坤《文言傳》釋六五爻辭,孔氏穎達《正義》解釋如下文。

此一節明六五爻辭也。「黃中通理」者,以黃居中,兼四方之色,奉承臣職,是通曉物理也。「正位居體」者,居中得正,是正位也。處上體之中,是居體也。黃中通理,是美在其中,有美在於中,必通暢於外,故云「暢於四支。」四支猶人手足,比于四方物務也。外內俱善,能宣發於事業。所營謂之事,事成謂之業。美莫過之,故云「美之至也。」

孔氏穎達《正義》,此一節明上六爻辭。

陰疑於陽必戰。為其兼于陽也(王注本,為其嫌於无陽也),故稱龍焉。猶未離其類也,故稱血焉。夫玄黃者,天地之雜也,天玄而地黃。

「陰疑於陽必戰。」

孟喜注:「陰乃上薄,疑似于陽,必與陽戰也。」

依李氏《疏》解釋。陰迫于上,以陰變而為陽,則是疑似于陽,故「必與陽戰也」。李氏案語。案:《說卦》「戰乎乾,言陰陽相薄也。」坤上六兼有群陽,與乾合體,戰而相薄,乃能牝震。陰不與陽同盛,不能受化也。(兼有群陽,見下文注疏。)

「為其兼于陽也,故稱龍焉。」

《九家易注》:「陰陽合居,故曰兼陽,謂上六坤行至亥,下有伏乾。陽者變化,以喻龍焉。」

依李氏《疏》解釋。消息卦,十月純坤,在爻辰亥位。《說卦傳》說:「乾,西北之卦也。」乾居西北亥方。《爾雅.釋天》,以十月為陽月。《易緯乾鑿度》:「乾坤氣合戌亥。」故《九家易》云:「陰陽合居。」陰合于陽,故曰「兼陽」。消息卦,剝上九變為六,成坤,行至十月亥,乾位在亥,故《九家易》云:「下有伏乾。」《九家說卦》曰:「乾為龍」,以陽氣變化象龍,故稱「龍」以象陽。

「猶未離其類也,故稱血焉。」

荀爽注:「實本坤卦,故曰:未離其類也。血,以喻陰順陽也。」

崔憬注:「乾坤交會,乾為大赤,伏陰柔之,故稱血焉。」

依李氏《疏》解釋。

荀注○據消息卦說,陰與陽戰于亥,戰極則下出于子,變而從陽,然上實為坤卦,猶未離其陰類故稱血以喻陰,以陰能順陽。

崔注○亥,為乾坤交會之地。注「乾為大赤」,是《說卦傳》文,是血之色,注「伏陰柔之」,是血之形,注「故稱血焉」。此意蓋是龍本陽氣,亥下伏兼乾陽,故稱「龍」。血,本為陰象,上位未離陰類,故稱「血」。

「夫玄黃者,天地之雜也。」

荀爽注:「消息之卦。坤位在亥,下有伏乾。陰陽相和,故言天地之雜也。」

依李氏《疏》解釋。以消息卦說,坤卦之位在玄,乾為西北之卦,其位亦是在亥,是以荀注:「下有伏乾。」由于乾坤合居,始能和合,是以荀注:「陰陽相和。」《周禮.冬官.考工記》曰:「天謂之玄,地謂之黃。」故曰:「玄黃者,天地之雜也。」

「天玄而地黃。」

王凱沖注:「陰陽交戰,故血玄黃。」

荀爽注:「天者陽,始于東北,故色玄也。地者陰,始于西南,故色黃也。」

依李氏《疏》解釋。

王注○乾為陽,坤為陰,陰陽交戰于上,陰戰不勝,則退而生陽,陽生于下,即是復卦初震。《說卦傳》曰:「震為玄黃。」故「血玄黃。」

荀注○《禮記.鄉飲酒義》曰:「天地溫厚之氣,始于東北。」以《說卦傳》解說,坎是正北之卦,居三畫乾卦之中,艮是東北之卦,得居乾上,震是正東之卦,得居乾初,震坎艮三爻分布于東北,是以荀注:「天始東北。」荀注「故色玄也」的「玄」字,《說文解字》解釋:「黑而有赤色為玄。」《冬官.考工記》曰:「南方謂之赤,北方謂之黑。」陽氣始于東北,而盛于東南,以北方黑兼南方赤,故「色玄」。又《禮記.鄉飲酒義》曰:「天地嚴凝之氣,始于西南,而盛于西北。」是故荀注云:「地者陰,始于西南。」其「色黃」者,西南是坤位,坤為土,故「色黃」。

此坤《文言傳》釋上六爻辭。王氏注,孔氏穎達《正義》解釋如下文。

此一節明上六爻辭。「陰疑於陽必戰」者。陰盛為陽所疑,陽乃發動,欲除去此陰。陰既強盛,不肯退避。故必戰也。「為其嫌於无陽也,故稱龍焉。」上六陰盛似陽,為嫌純陰非陽,故稱龍以明之。「猶未離其類也,故稱血焉」。言上六雖陰盛似陽,然猶未能離其陰類,故為陽所傷而見血也。「夫玄黃者,天地之雜也。天玄而地黃。」釋其血玄黃之義。莊氏云,上六之爻,兼有天地雜氣,所以上六被傷,其血玄黃也。天色玄,地色黃,故血有天地之色。今輔嗣注云:猶與陽戰而相傷。是言陰陽俱傷也。恐莊氏之言,非王之本意。今所不取也。

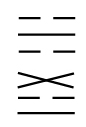

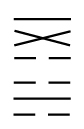

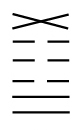

震下 屯,元亨利貞。勿用有攸往,利建侯。

震下 屯,元亨利貞。勿用有攸往,利建侯。

《序卦傳》說:「有天地,然後萬物生焉。」又說:「屯者物之始生也。」

李氏《纂疏》說:「屯為萬物之始生者,乾坤之後,乾初交坤,為坎、為震,而始交在初。說卦曰:萬物出乎震。蓋萬物資始于乾剛,而資生于坤柔,是屯者固剛柔之始交,而為萬物之始生也。」

何氏楷說:「許慎云,屯,難也。象艸木之初生,屯然而難。從屮貫一。一,地形也。尾曲,象艸木出土形。為卦震下坎上。震,一陽動于二陰之下。坎,一陽陷于二陰之間。內方震動,而外阻于坎險,艱難鬱結,如勾萌之未舒,故名為屯。」

虞氏翻注:「坎二之初,剛柔交震,故元亨。之初得正,故利貞矣。之外稱往。初震得正,起之欲應,動而失位,故勿用有攸往。震為侯,初剛難拔,故利以建侯。老子曰:善建者,不拔也。」

虞氏此注,依後面的《彖傳》「剛柔始交」之文,乃知屯卦是自坎卦而來,故說:「坎二之初。」之字作適字講。坎二以陽剛「之初」,坎初以陰柔「之二」,即是剛柔始交而生震,故成為屯。始交生震,是始亨,即是「元亨。」二之初,是陽爻居於陽位,初之二,是陰爻居於陰位,各得其正,故為「利貞。」張氏惠言說:「凡貞有二義,失位者以之正為貞,得位者以不動為貞。各隨其象言之。利貞言初者,下云勿用有攸往,是即初貞之義。」

由內卦之外卦,稱為往。屯初震,陽爻得正。初與四相應。震起,欲往外應四,但是動則失位。而且初在震為行,四在坎為險,所以勿用有攸往。各注又舉《國語.晉語》司空季子曰:「小事不濟,壅也。故曰勿用有攸往,一夫之行也。」韋昭注:「濟,成也。小事,小人之事。壅,震動而遇坎,坎為險阻。一夫,一人也。震一索而得男,故曰一夫。震作足,故曰行也。」勿用有攸往,不能動,是就不失其位而言,並非全然不動。

《序卦傳》:「主器者莫若長子,故受之以震。」《逸禮》王度記曰,諸侯封不過百里,象雷震百里。故震為侯。初剛在下,即是乾初潛龍,乾《文言傳》說:「確乎其不可拔。」所以虞氏說:「初剛難拔。」後引老子《道德經》文「善建者不拔」,以明震初不拔,故利建侯。

以上是虞氏之注的大意,詳見惠氏《周易述》,張氏惠言《周易虞氏義》,以及李氏《纂疏》。

「屯,剛柔始交而難生。」虞氏翻注。「乾剛坤柔,坎二交初,故始交。確乎難拔,故難生也。」張氏惠言說:「拔,拔出地也。微陽專確,盈而後發,故曰難生。」孔氏《正義》:「此一句釋屯之名。剛柔二氣始欲相交,未相通感,情意未得,故難生也。」

「動乎險中大亨貞。」李氏鼎祚說:「案初六升二,九二降初,是剛柔始交也。交則成震,震為動也。上有坎,是動于險中也。動則物通而得正,故曰動乎險中而大亨貞也。」惠氏棟說:「三變之正,成既濟,故大亨貞。」既濟一卦,六爻皆正。依虞氏卦變之例,一卦之中,如有陽爻居陰位,或陰爻居陽位,皆是不正之爻,應當變而之正,以成既濟,爻位乃定,故「成既濟定。」屯卦六爻,只有六三失其正位,故三變之正,成既濟,於是六爻皆正,故大亨貞。孔氏《正義》:「此釋四德也。坎為險,震為動。震在坎下,是動險中。初動險中,故屯難。動而不已,將出於險,故得大亨貞也。大亨即元亨也。不言利者,利屬於貞,故直言大亨貞。」

「雷雨之動滿盈。」王注本「滿盈」,李氏《集解》本作「滿形。」荀氏爽說:「雷震雨潤,則萬物滿形而生也。」虞氏翻說:「震雷坎雨,坤為形也。謂三已反正,成既濟,坎水流坤,故滿形。謂雷動雨施,品物流形也。」李氏《纂疏》:「坎一陽入坤,為坎水流坤。」屯二至四為互體坤,三動成陽,互體為坎,是為一陽入坤之象。王輔嗣注:「雷雨之動,乃得滿盈,皆剛柔始交之所為。」孔氏《正義》:「周氏云,此一句覆釋亨也。屯有二義,一難也,一盈也。上既以剛柔始交釋屯難,此又以雷雨二象解盈也。雷雨之動乃得滿盈者,周氏褚氏云,釋亨也,萬物盈滿則亨通也。」

「天造草昧,宜建侯而不寧。」荀氏爽注:「謂陽動在下,造生萬物於冥昧之中也。天地初開,世尚屯難,震位承乾,故宜建侯。動而遇險,故不寧也。」震位承乾,姚氏配中說:「案息復震承伏乾。」姚氏又說:「雷雨者,天之所以造草昧也。建侯者,聖人之所以造草昧也。建侯所以安天下,云不安者,不敢安也。天下未安,立君以安之。天下既安,君長既立,制禮作樂以教之。一日萬幾,不敢安也。」孔氏《正義》:「此二句以人事釋屯之義。」

經綸,《釋文》作經論,又云,本亦作綸。荀氏爽注:「屯難之代,萬事失正。經者常也,論者理也。君子以經論,不失常道也。」王輔嗣注:「君子經綸之時。」孔氏《正義》:「經謂經緯,綸謂綱綸。言君子法此屯象有為之時,以經綸天下,約束於物,故云君子以經綸也。」何氏楷說:「雷尚在下,坎氣成雲,未成雨。此陰陽鬱結之候也,故曰雲雷屯。經綸皆治絲之事。草昧之時,天下正如亂絲,君子以理絲之法治之,先定規模,次及事業,大綱既定,萬目畢舉,所謂經綸也。」

《彖傳》說雷雨之動,是在「三已之正成既濟定」時,《象傳》說雲雷屯君子以經綸,是在「三未之正,萬物失正」時。君子處於屯難時代,不待既濟之來,必須及時以經綸為己任。但在屯難時代,君子多不在位,捨傳先王人文之道,便無所經綸。

初九,磐桓,利居貞,利建侯。

初九,磐桓,利居貞,利建侯。

陸氏《經典釋文》:「磐,本亦作盤,又作槃。」

虞氏翻注:「震起艮止,動乎險中,故盤桓。得正,得民,故利居貞,謂君子居其室,慎密而不出也。」

虞注之意,內卦震,為起,三四五爻互體艮,為止。震起觸艮而止,故云「震起艮止。」外卦坎,為險,震以一陽之氣動於坎險之中,故云「動乎坎中。」此即盤桓難進之象。得正,得民,此據後面《象傳》而說。坎二往初居之,陽爻居陽位,故云得正。二三四互體坤,為民,故云得民。得正,得民,故利居貞,利建侯。君子居其室,慎密而不出,這是《繫辭上傳》解釋節卦初九爻義之文,虞氏引之以釋利居貞。虞注詳見張氏惠言《周易虞氏義》,以及李氏《纂疏》。

古人以「之卦」解釋,亦有建侯之象。如諸注所引《春秋》閔公元年《左氏傳》,畢萬筮仕于晉,遇屯之比,晉大夫辛廖占之,以為屯初九爻變,內卦震變為坤,坤為地為眾,有土地,有民眾,是公侯之卦。

王輔嗣注:「處屯之初,動則難生,不可以進,故盤桓也。處此時也,其利安在,不唯居貞建侯乎。」

依荀氏爽說,盤桓者,動而退也。所謂動而退,是說屯自坎來,坎二之初,即是自二爻動,而退居于初,乃成為屯,此即屯初盤桓不進之象。雖是盤桓不進,但以陽爻居陽位,所居實得其正。坎為志,震為行,退居得正,故云雖盤桓志行正。陽貴而陰賤,陽從二來,即是以貴下賤,所以得民。初陽為大,故云大得民也。詳見李氏《纂疏》。

王輔嗣注:「不可以進,故盤桓也。非為宴安棄成務也,故雖盤桓志行正也。以貴下賤,陽貴而陰賤也。」又注:「夫息亂以靜,守靜以侯,安民在正,弘正在謙。屯難之世,陰求於陽,弱求於強,民思其主之時也。初處其首而又下焉。爻備斯義,宜其得民也。」

孔氏《正義》:「非為宴安棄成務者,言已止,為前進有難,故磐桓且住,非是苟求宴安,棄此所成之務而不為也。言身雖住,但欲以靜息亂也。貴謂陽也,賤謂陰也,言初九之陽在三陰之下,是以貴下賤。屯難之世,民思其主之時,既能以貴下賤,所以大得民心也。」

《象傳》志行正,是說居貞之義。志在心中,行由身所表現,身心皆正,而後可以正人。正是治亂之本,故濟屯難之世,必須由己及人,身心歸正。故云:「雖磐桓,志行正也。」《象傳》以貴下賤大得民,是說利建侯之道。以貴下賤,即是以民為貴,以民眾的利益為上。此須出於誠心,誠能感物,如有一毫不誠,民心便不能得。

六二,屯如邅如,乘馬班如,匪寇婚媾,女子貞不字,十年乃字。

六二,屯如邅如,乘馬班如,匪寇婚媾,女子貞不字,十年乃字。

「屯如邅如。」依荀氏爽說,初陽動于下,六二應艮以止之,故有屯如難進之象。二陰乘于初陽,以柔乘剛,故有邅如不行之象。詳見李氏《纂疏》。

「乘馬班如。」惠氏《周易述》:「陰陽相求,有昏冓之道。二四上陰爻,故皆言乘馬,虞氏亦謂二乘初,故曰乘馬也。」《釋文》引鄭康成說:「馬牝牡曰乘。」《說卦傳》:「震,其於馬也,為作足。」所以震為馬。乘初即是乘馬,乘馬即是婚媾之象。孔氏《正義》引《子夏傳》說:「班如者,謂相牽不進也。」又引馬季長說:「班,班旋不進也。」二與初,非婚媾之正,所以乘馬則班旋不進。

「匪寇婚媾。」釋文:「媾本作冓。」虞氏以匪作非字講。匪即非的古體字。《說卦傳》:「坎為盜。」所以虞氏以坎為寇,寇即指五坎而言。坎雖是寇,但六二與九五相應,陰陽德正,所以五坎不是盜寇,而是婚媾。

「女子貞不字。」女子,即指六二。姚氏配中說:「二陰得位,故女子貞。」惠氏棟說:「〈曲禮〉曰,女子許嫁,笄而字。」字即許嫁之義。二乘初馬,初非正應,因此不許嫁初,故貞不字。虞氏翻則以內卦變離為女子。虞氏《易例》,不以陰陽爻為男女,故釋此爻,便以六三變為陽,內卦則為離,《說卦傳》:「離再索而得女。」故以離為女子。六三以陰爻居陽位,此為失位,六三陰反為陽,居於陽位,此為反正。但在未反時,二三四互體為坤,離象不見,故為女子貞不字。但虞氏又據《說卦傳》「離為大腹」之文,將貞不字的「字」解釋為妊娠。妊娠即是懷孕,屬於嫁後之事,不是貞不字之義,所以惠氏等諸儒據《禮記.曲禮》之文解釋,字,為許嫁。

「十年乃字。」惠氏棟據虞義解釋:「坤數十,三動反正,陰陽氣通,故十年乃字。」《繫辭上傳》:「天九地十。」據此即以互體坤為十年之象,故說坤數十。三動反正而為離,成既濟,六爻位定,陰陽氣通,互坤十年已經過去,故十年乃字,即六二字於九五,陰陽各正其德。

崔憬注:「下乘初九,故為之難也。」此意是六二下乘初九陽剛,故為屯如邅如班如之難。惠氏棟注:「反從正應,故反常。」反指六二而言,六二反從九五,二五陰陽正應,是正常之道,故云反常。六二為反者,惠氏說:「二體震,為反也。」此據《說卦傳》:「震,為反生。」故指六二為反。

孔氏《正義》說:「十年難息,得反歸於常,以適五也。此爻因六二之象,以明女子婚媾之事,即其餘人事亦當法此。猶如有人逼近於強,雖遠有外應,未敢苟進,被近者所陵,經久之後,乃得與應相合。是知萬事皆象於此,非唯男女而已。諸爻所云陰陽男女之象,義皆倣於此。」

《象傳》「反常」。是說反歸常道。常,如先儒之注,即指陰陽正應而言。陰陽正應,就人事說,是人倫之常,就自然界說,是天地之常。天地人事,各得陰陽正應,則是心物和諧,人與萬物各適其所,是為正常之道。此道不因時代而變更,故說為常。假使這個常道為人所棄,則必令人喪心失志,影響所及,萬物亦各失其所,終致盜賊起,天下大亂。六二「十年乃字」,《象傳》說為「反常」,是就女子婚媾之事,通指屯難之世,人人皆是六二。研讀此爻者,當以六二自處,誠欲破除屯難之境,以至進而希聖希賢,則必須守貞不字,反歸於常,庶乎可得經旨。

六三、即鹿无虞,惟入于林中。君子幾,不如舍,往吝。

六三、即鹿无虞,惟入于林中。君子幾,不如舍,往吝。

「即鹿无虞,惟入于林中。」虞氏翻注:「即,就也。虞,謂虞人,掌禽獸者。艮為山,山足稱鹿。鹿,林也。三變體坎。坎為叢木。山下,故稱林中。坤為兕虎。震為麋鹿,又為驚走。艮為狐狼。三變,禽走入于林中。故曰,即鹿无虞,惟入于林中矣。」

即鹿的鹿字,王肅本作麓。鹿麓二字通用。《釋名》說:「山足曰麓。」山足就是俗稱的山腳,在山腰之下,接近平地部分。卦內互體,上互為艮,《說卦傳》:「艮為山。」六三在艮下,所以虞氏說:「山足稱麓。」山足有樹林,故云:「鹿,林也。」