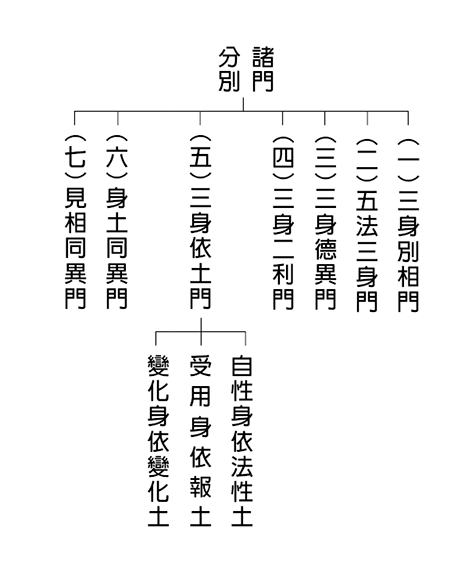

唐慈恩大師之《成唯識論述記》第十末云:佛法身分別,有七門,如次:

前五門已略釋訖,今續說第六門。

△身土同異門

《論》十云:「自性身土,一切如來,同所證故,體無差別」,謂自性身、法性土(如來清淨法身所依之土),乃是一切如來,共同所證故,體無差別,唯平等不二,如常不變之真如。

「自受用身及所依土」,謂自己修因感果,稱性受用種種法樂,自在無礙,故名自受用身,亦名圓滿報身。其所依土名「自受用土」,亦名「實報莊嚴土」。

「雖一切佛,各變不同」,雖然一切諸佛,各自所變,有所不同。

「而皆無邊,不相障礙」,然而彼等形量,卻都無有邊際,不相妨礙!

「餘二身土,隨諸如來,所化有情,有共不共」,謂其餘「他受用身土」即佛以大慈悲力,隨十地菩薩所宜,變為淨土,或大或小,或勝或劣。及「變化身土」即隨諸如來,所化之有情,則有共、不共之別。

何謂「共」?《佛地經論》卷七云:「以一一佛,皆能化度,一切有情,福德、智慧,一切平等,三無數劫,勤修行願,同為拔濟一切有情,求菩提故,如說一佛所化有情,即一切佛」。

《論》十亦云:「所化共者,同處同時,諸佛各變為身、為土,形狀相似,不相障礙」,謂十方諸佛如來,在同一地處,同一時間,各自變化,依正二報,形狀彷彿類似,彼此互不障礙。

「展轉相雜,為增上緣」,彼此相互揉和,不相障礙,作為增上緣。

「令所化生,自識變現」,令所度化之有情眾生,各於其心識上,變現佛之化身、化土。

「謂於一土,有一佛為現神通,說法饒益」,以為於一佛土,有一尊佛,為眾生顯現神通,宣說佛法,饒益有情,此即是「所化共」。何謂「所化不共」?

《論》十云:「於不共者,唯一佛變」,即佛身、佛土,唯是一佛之所變現!縱使行者自述見十方諸佛現前,其實亦僅一尊佛之所變現!《佛地經論》卷七,舉一則佛度眾生不共之例。彼云:何謂諸佛不共度化眾生?「以佛所化諸有情類,本相屬故」,因為佛與所度化眾生,往昔之行業有關。此義云何?《佛地經論》卷七,舉一則公案云:釋迦如來,底沙佛(即弗沙佛)時,曾與慈氏(即彌勒菩薩),同為弟子。佛(指底沙佛)觀釋迦所化有情,善根先熟;慈氏所化,善根後熟。又觀慈氏,因行(因位之修行)先滿,釋迦後滿。(底沙佛)遂於寶窟,入火光定,大放光明,令釋迦見。見已,心歡喜信敬,翹(舉起)一腳立,叉手(即拱手)向佛,一心而觀,目未曾眴(轉動眼睛),七日七夜,以一偈讚佛:「天上天下無如佛,十方世界亦無比,世界所有我盡見,一切無有如佛者。」七日七夜,不下一足,一頌讚歎,令超慈氏,在前成佛。

此一則公案,即為佛度眾生,「不共」之例。

《佛地經論》卷七,又舉一則公案,說明佛度眾生不共之例。

論云:「佛涅槃時,觀一所化,現在非想非非想處(即三界中之最高天,故又名「有頂天」,因處於有形世界之最高頂故),當生此間,應受佛化。遂留一化身,潛(隱藏)此界,先所受身,現入涅槃。彼從非想非非想沒,來生此間,佛所留化,為說妙法,成阿羅漢,爾時化身,方沒不現。」

《佛地經論》七云:「諸經中,處處宣說,能化、所化,相屬決定,是故諸佛所化不共!」

《佛地經論》七又云:「如實義者,有共、不共,無始時來,種性法爾」,就契合真如實相之意義言之,佛度眾生,自無始以來,即有「共化度」與「不共化度」之別。清涼國師云:「如今釋迦化身,若一類眾生,若與阿閦等諸佛,皆有緣,應受其化。所化之者,身不可分,如一釋迦成佛度生,諸佛同時,皆化一身為釋迦,同在菩提樹下,一時成佛,令諸眾生,但謂一釋迦佛。如多盞燈,同照一物,共發一影,實有多光各發影,而相雜(羼入)故,謂是一影。」蕅祖《唯識心要》十亦云:「諸有情類,無始時來,種性法爾,或多有情,唯屬一佛所化,或一有情須屬多佛所化。故所化眾生法爾(自然),有共不共。若不爾者,則多佛久住世間,各事劬勞(辛勤勞苦),實為無益。以一佛即能益一切眾生故。」

蕅祖《唯識心要》又云:「若論佛德無量,則決能度盡眾生;若論眾生無緣,則不能受諸佛化。如日光雖無所不照,而覆盆(覆置之盆),便無日光。然眾生未破法執以前,唯受有緣佛化。若破法執,登於圓住別地,則為一切諸佛同體護念矣!」

上來「身土同異門」一科,已略釋訖。