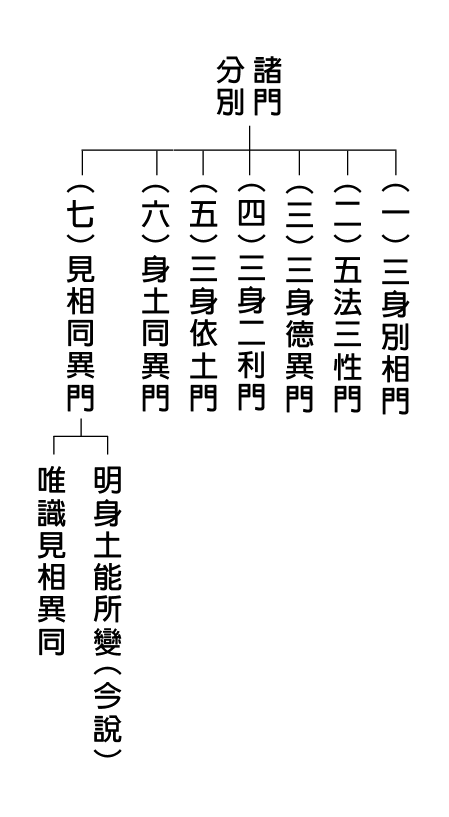

唐慈恩大師之《成唯識論述記》第十末云:佛法身分別,有七門,如次:

◎見相同異門

△明身土能所變

「見」即指「見分」,「見」是「見照」義。又作「能取分」,即指諸識之能緣作用。

「相」,即指「相分」,「相」即外界事物,映現於心之影像,又作「所取分」。

《集解》十:「前以『所變』,分共、不共。此以『能變』,分共不共也。

問云:『諸佛所變淨穢身土,有共不共,能變之識,亦有共不共否?』」

《論》十答云:「此諸身土,若淨若穢,無漏識上,所變現者,同能變識,俱善無漏,純善無漏因緣所生,是道諦攝,非苦集故。」謂上面所說三身(自性身、受用身、變化身)、四土(自性身土、自受用土、他受用土、變化土),若淨若穢,若從善無漏因緣所生,(此土即)是道諦攝,非苦集故。」謂此三身四土,乃從純善無漏之清淨因緣所生,於聖者所知所見之四諦理中,乃是能通至究竟涅槃之無漏三學所攝,而非招集來生死大苦之惑業煩惱所攝故,變土之識,是名為「共」。

《論》十又云:「(若如來變五蘊、十二處、十八界)則(能變識相)不必皆同,(以從諸佛心內眾生之蘊、處、界)三法因緣,雜引生故。」此變身之識,則名為「不共」。

蕅祖《唯識心要》十云:「純善無漏因緣者,無垢識中,本具十界『性相』(無為法性、有為法相)為『因』,悲智行願及一切眾生機感(謂眾生有善根之機,能隨機感應佛之化導,而佛亦能隨機應之)為緣也。」

《論》十云:「善等(三性之)識相,不必皆同者。」意謂若眾生,入二空觀,則其意、識、法之三界,便與諸佛,同其「無漏」。若復未入二空觀智,則其蘊、處、界三,一向皆是「有漏」所攝,而諸佛託此眾生,有漏、無漏本質,自皆變為無漏相分也。

「夫佛變淨土,純善無漏,固無論已。佛變穢土,乃從(蘊、處、界)三法,因緣引生,所以識相,不必皆同,然在如來分中,雖現九法界影,而九法界影,亦皆純善無漏所攝,所謂『三千果成,咸稱常樂』,豈不信哉!」

蕅祖《占察善惡業報經玄義》亦云:「三千果成,咸稱常樂,廁屋實成香殿,糞穢實成妙饌,惡聲實成歌讚,毒藥實成甘露,刀箭實成華纓(花朵、綵帶);乃至我若向刀山,刀山自摧折,我若向火湯,火湯自消滅等,並是分證(謂初地以上菩薩,斷一分無明煩惱而證一分中道,分證佛之階位)、究竟位(究竟至極,更無有上之妙覺佛位)。」

△身土合明

問曰:「若能變是有漏,所變亦是有漏,則能變識性是無記,則所變亦應唯是無記性耶?」

釋云:「善等識相,不必皆同,三性因緣雜引生故,蘊等同異,類此應知。不爾,應無五蘊、十二處、十八界之建立。意謂:所變、能變,不必皆同。三法因緣,雜引生故。不爾者,若所變須同識者,應無五蘊、十二處、十八界三科別。故知:變身、變土,純是利他。譬如:釋尊出世,國土狹小,海水增盈;彌勒下生,世界寬洪,大海水減;菩薩在會,無諸丘坑;聲聞眾中,穢惡充滿。故知寬狹淨穢,總是有情心量所感,與佛無預(無涉)。」

上來略述(七)明身能所變訖。