◎前言

《述》十末云:「上來已依略、廣、位等,明能變識訖。」

「略」者,即前頌云:「由假說我法,有種種相轉,彼依識所變,此能變唯三,謂異熟思量,及了別境識」等一頌半。

「廣」者,即次之二十三頌半。

「位」者,即末後五頌,明唯識位次。

自下約三性(遍計所執性、依他起性、圓成實性)別示五觀:

△初示遣虛存實觀

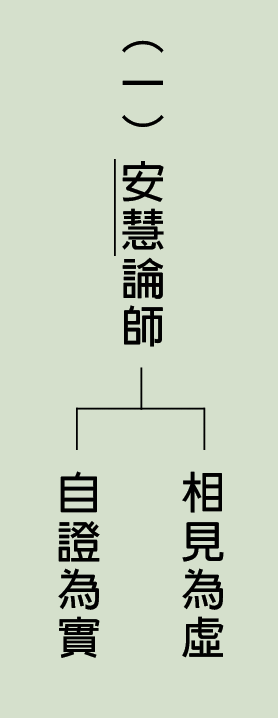

《論》十云:「然相分等,依識變現,非如識性(指自證分),依他中實。不爾,唯識理應不成,許識內境,俱實有故」,此師意以相見二分,為遍計所執;自證分識性,為依他起。依他起法,從因緣生,固是唯識。遍計所執,是虛妄起,故云:「非如識性,(為)依他中實(非如能變之識體,是依他緣起中之實法)。」

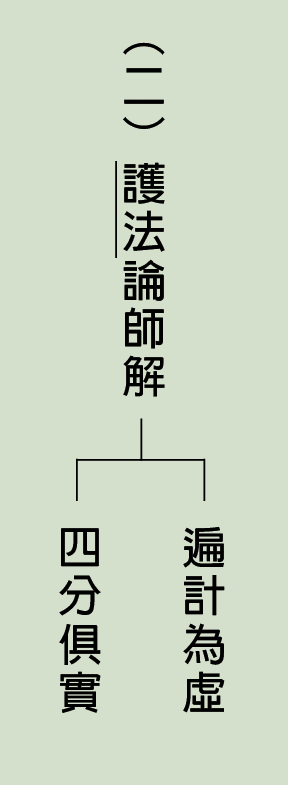

《論》十:「或識、相、見等,從緣生,俱依他起,虛實如識。唯言遣外,不遮內境,不爾真如,亦應非實。」或謂識之自體、相分、見分等,皆是因緣所生之依他起性,相、見二之虛實,猶如識之自體。依勝義言,識如幻夢,則所變相、見,如識亦虛。約世俗諦言,依他不無,則相、見亦實。

若爾則有實境耶?《論》釋云:「『唯』言遮外,不遮內境。如不然者,根本智所緣真如內境,亦應非實!」

蕅祖《唯識心要》十云:「此即護法正義,謂遮計所執是虛,四分皆依他起,是實也。」

又云:「言虛實如識者,依真勝義,則識體既如幻夢,所變相、見二分亦虛。」

又云:「約理世俗,則依他識體不無,所變相、見二分亦實。蓋所言唯識者,但以『唯』字,遮彼遍計所執,識外我法,非並遮此識內相、見也。」

「且如根本智,緣真如時,雖分變帶相狀(變起真如影像而緣),許是挾帶(親附)體相,若謂相見二分是虛,則本智、真如,亦應非實矣,豈可乎哉?」

△二示捨濫留純觀

外人難:「內境與識,既並非虛,如何可言『唯識非境』?」(意云:境、識,既並非虛,是則論家應云:唯識、唯境,如何但言唯識,而非境耶?)

答有二義:

一義釋云:識唯內有,境通內外,謂境雖是內識所變,外人卻妄計心外有法。若言唯境,恐混濫外人,以境為實之執著,所以但言唯有識耳。

又一義釋云:或諸愚夫(愚癡凡夫),迷執外境,起三雜染(煩惱雜染、業雜染、生雜染),不解觀心(不知觀照己心,以明心之本性),解脫生死,哀愍彼故,但言「唯識」,非謂亦無內境。

△三示攝末歸本觀

《論》十云:「或相分等,皆識為性,由熏習力,以多分生」,謂相、見分,亦識為體,由熏習力,似二分生,若攝末歸本,唯一自證分耳。故《大佛頂經》卷二,佛云:「本是妙明無上菩提,淨圓真心,圓成實性,妄為色、空之相分,及聞見之見分耳。如捏目,妄見二月,豈可謂一是一非乎?但了月體本真,則是非戲論,自永息矣!」

△四示遣相證性觀

《論》十云:「真如亦是識之實性,故除識性,無別有法」,謂非妄習所生之謂真如,即是識之實性,因此除識性外,無別有法。

故《音義》載:

問:八識四分,是妙俗諦,可言唯識真如(染淨法之實性),乃廢詮談旨,豈亦唯識耶?

答:真如亦即識之實性,故除識外,無別有法。

△五示隱劣顯勝觀

《論》十云:「此中識言,亦說心所,心與心所,定相應故」,此唯識論中,識之一字,亦含心所五十一,以心所與心王定相應故。

蕅祖《唯識心要》釋云:「但以勝攝劣,故云唯識耳,非謂離心無別心所也。一一心所,皆具四分依他起性,一一依他,皆與真如,非異不異。故得介爾有心(現前剎那之一念心),三千具足(詳見《摩訶止觀》卷五上),若不然者,不墮儱侗(含糊籠統),則墮支離(散亂而無條理),豈大乘中道法義也哉!」

「統論唯識修證法門,總不離此五觀。以對南獄(慧思大師)大乘止觀,如出一轍(十分相像)。」

「初遣虛存實,二捨濫留純,即分別性中止觀也。三攝末歸本,即依他性中止觀也。四遣相證性,即真實性中止觀。五隱劣顯性,即密顯染分三性,淨分三性,皆可具前四觀。」

「何以言之?若但論心王,則不顯染淨別,唯兼論相應心所,方知三性各各不同。」

「既於心王,得論四觀,亦於心所,得論四觀。且如貪瞋癡等,隨舉一法,若遣虛存實,則知所貪外境非有;若捨濫留純,則知內相分境亦虛;若攝末歸本,則知能貪、所貪,本無二體;若遣相證性,則知貪之實性,即真如性。瞋癡慢等,例此可知。」

「惡法尚爾,無記與善,益復可知。有漏尚爾,無漏諸法,益復可知。」

「故遍於五位百法,通達三性,及三無性,成就真俗不二觀門,此佛祖傳心要訣,法性、法相真源,願有智者,慎思明辯而篤行之,勿蹈尋章摘句窠臼(比喻陳舊,一成不變之規格模式),勿招算沙數寶譏嫌,勿殉世諦流布陳言,勿犯爭堅固記別,庶不負天親、護法等諸大菩薩慈力,亦不負戒賢、玄奘等,師資授受苦心!」

上來第二大科「依教廣成分」竟。