◎釋結施願分

(一)釋結

《論》十:「此論三分,成立唯識,是故說為《成唯識論》,亦說此《論》名淨唯識,顯唯識理,極明淨故。」

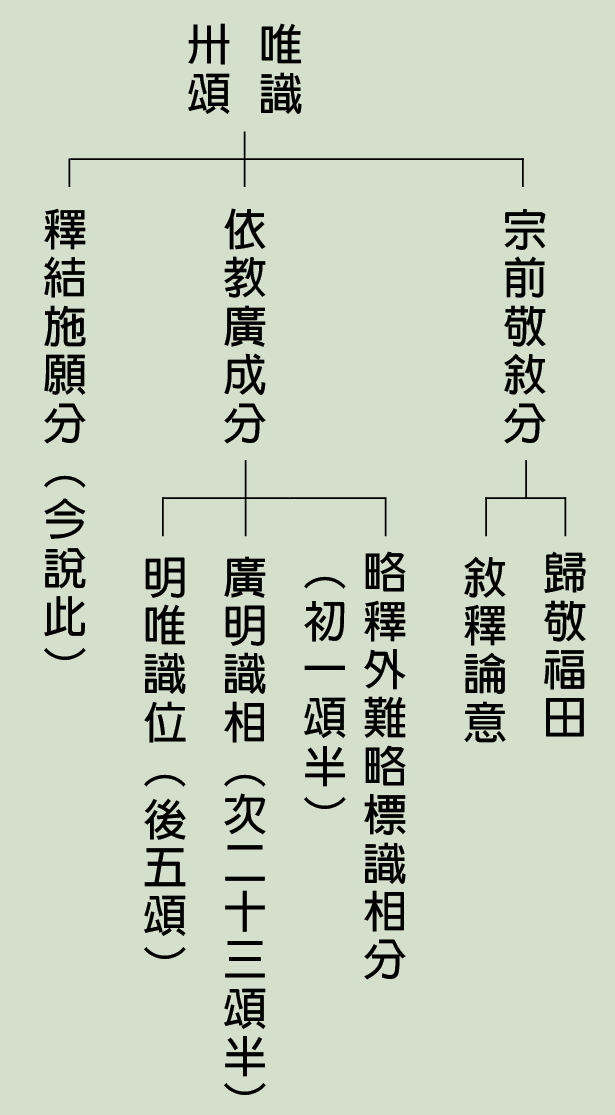

《集解》釋云:「此總結論名。言三分者,謂經有三分,而論亦有三分故。如初『稽首唯識性』一頌,名『宗前敬敘分』;次三十頌,及論首末,明『依教廣成分』;後『已依聖教及正理,分別唯識性相義,所獲功德施群生,願共速登無上覺』,名施願分。初句是『依教立理』,次句是造論始末,謂前八卷顯『唯識相』,末二卷顯『唯識性』故。第三句回向眾生,第四句,發願證果。」

《論》十云:「此本《論》名唯識三十,由天親菩薩造三十頌,顯(於)唯識(之)理,乃得圓滿,並不須增加一頌或減少一頌,故名《唯識三十頌》。」

《唯識心要》釋云:「此更釋結本宗論也。非略不足以提綱,非廣不足以盡義,非位不足顯修證。故三十頌不容增減!又非境不足以導行,非行不足以剋果,非果不足以證境,故三十頌,不容增減!又非相不足辨邪正,非性不足以容空有,非位不足以證性相,故三十頌,不容增減!今依此三十頌而釋成之。

先廣破我法二執,略明能變唯三;次廣明三能變相,申明所變唯識,既於依他起之心及心所,破其我法二種遍計,即知『二空所顯真如』與『依他起』,非異不異,故得真俗理明,性相交徹,依之起行,便可歷五位而證二種轉依(即由煩惱障,證得大涅槃;轉所知障證得無上菩提),雖十家殊釋,廣有百卷,細繹(由淺入深,逐步分析,探求搜索)揉成十冊,亦於三十本頌,義無可增!可謂入大乘之初門,破邪執之利斧,接權小(少智)之巧便,便顯性具之前茅矣!」

(二)施願

《論》十:「已依聖教及正理,分別唯識性相義,所獲功德施群生,願共速登無上覺。」

《唯識心要》釋云:「聖教,指能詮之文。正理,指所詮之義,文隨於義,義隨於文,教之與理,何嘗有二?但恐依文解義,則為三世佛冤!閱讀佛經,如果只是拘泥於文字,那就容易落於考古、訓詁,而與聖教所要傳達之般若智慧無關矣!故既依聖教,仍須正理以為司南(準則)!又恐離經一字,則便同於魔說,故既依正理,仍須聖教以為定量(準則)也!」

又「分別性相義者,若不了性,亦不了相,其相即妄!若不識相,亦不識性,其性即孤,故須性相俱通,方得自他兼利!又性相,只是事理,不達事而理非圓;不了理而事奚立?故今分別此義,令於真俗二諦,了了分明,以為起行,歷位、證果之本。只此一念弘法功德,能報十方諸佛深恩!又復迴施群生,以順大悲,願登大覺,以順大智。悲智雙運,即是四弘誓鎧,大乘唯識之正印也!」