現在再翻回第二十四張的講義,講別教的觀行即。

先看《教觀綱宗》的本文:「觀行即者,外凡十信位也。」別教五十二個階位,先修十種信心。為什麼叫「外凡」呢?「外」就是心遊理外,理是所講的但中佛性之理,別教名字即菩薩已聽過了,但還悟不進去,所以心遊理外。「凡」,指他還是個凡夫,還沒有斷惑。斷什麼惑呢?至少得斷見思惑的見惑,有斷了煩惱就不是凡夫。但別圓二教必須斷根本無明,方證聖果。十信位連見思惑都還沒斷,所以稱為外凡。

「既先仰信中道」,前面的名字即,已經有研究了、有聽聞了,對於別教的教義,已經能夠了解且依之發菩提心、行菩薩道。所以他對於但中佛性之理能夠隨順、不懷疑,這就是所謂的「仰信中道」,他已能夠仰慕信順。「且用生滅因緣觀」,雖然已經仰信中道,那要如何證得中道佛性呢?別教是次第教,先得緣修,然後真修。所以就先用藏教的析空觀,析空觀就是生滅四諦、生滅十二因緣,來觀察這一切因緣所生法是無常的、是無我的。這樣慢慢地就能夠「伏三界見思煩惱」,把三界的見思惑給伏下去。所以從十信位一開始修行、開始伏煩惱,這時候才能說是進入了「觀行即」。

煩惱還沒有伏,還不是觀行即,若只是在誦誦經典,了解這些義理,那還是名字即;真正在日用尋常當中依教用心,能夠伏住這些貪瞋癡,這才算進入了觀行即。「故名伏忍」。

在《仁王般若經》講五忍的菩薩,十信位即屬於第一忍:伏忍。為什麼叫伏忍呢?他已經能夠伏惑了。這個「與通乾慧、性地齊」,跟通教的第一地乾慧地、第二地性地齊等。通教是三乘共十地,乾慧地還未伏惑,來到第二性地時,以四加行加功用行,他就能夠伏惑了。

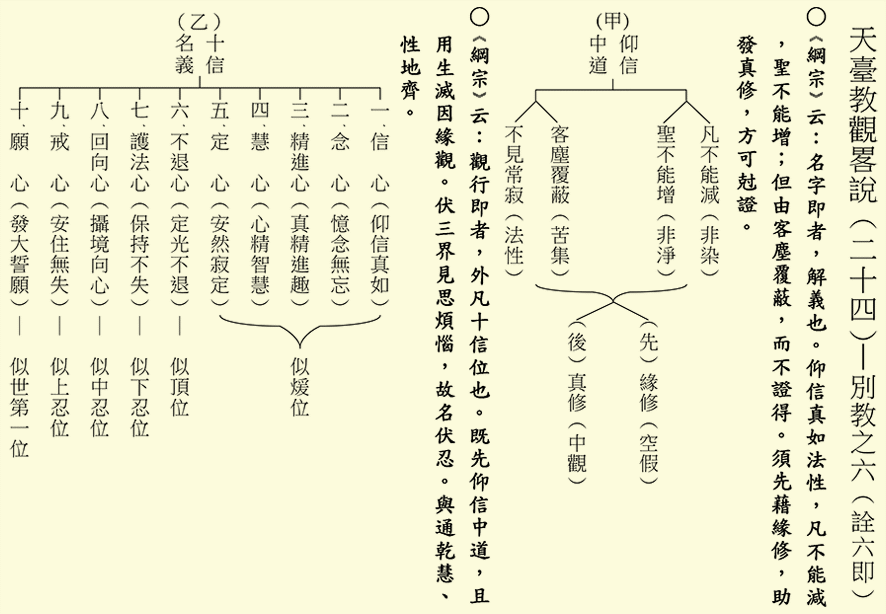

所以我們看「十信名義」表,修十種信心,諦閑大師在《教觀選錄》中,就配對煖、頂、忍、世第一,正配四加行位。前五心配煖位,其中包含藏教的三個資糧位;第六心配頂位,七、八、九心分別配下忍、中忍、上忍,第十心配世第一位。

其實通教的乾慧地,相當於藏教的三個資糧位,他們都還未伏煩惱,以較寬鬆的定義,也收攝在這裡面。若是依《楞嚴經》,於十信位前,則另加一乾慧地。所以講別教,若不先講藏教、通教,單講別教,很難明白。

「十信名義」:在《天臺四教儀集注》中,是直接採取《楞嚴經》的經文,來詮釋十種信心。但是《楞嚴經》純屬於圓義,講的是圓教的道理,比較不大符合別教的教義。所以我們採取《彙補輔宏記》的注解,用的是別教的道理。

另外在十信位,無論是《天臺四教儀》或者是《教觀綱宗》,都列第七是「迴向心」,第八是「護法心」。講表則依《纓絡經》的次第,調整為第七是「護法心」、第八是「回向心」。因為這個十信位,是智者大師根據《纓絡經》,而採用《仁王般若》以橫的方式來排列的。

簡略講一下十信位的名義。第一個是「信心」,即修習我們的信心。這裡的信心是信什麼呢?「仰信真如」,對於別教所講的真如法性的道理,其實就是指隔歷的中道佛性,它超出一切法之上,非染非淨,常住不滅,也就是無量四諦的道理。對於這個道理深入了解,而深信不疑,這是第一個修信心位。

第二個再修「念心」,信了以後還要進一步「憶念不忘」,常常思維,憶念常住之理而沒有忘掉。

第三是「精進心」,「真精進趣」,也就是還要加上勇猛精進,讓憶念能夠不間斷、不夾雜。沒有間斷、夾雜叫做「精」,「真精」就是真正精純;還要「進趣」,一直勇往前進而不退轉,這叫做「精進心」。

第四個是「慧心」,在精進當中,還必須運用智慧,以智慧隨時善加抉擇,讓修行沒有過失、不再造業,所以稱為「心精智慧」。

第五種是「定心」,有了智慧,還要進求定慧等持,只有智慧沒有禪定,難免成為狂慧,所以第五加修「定心」。「安然寂定」,即讓所起的憶念很自然的能夠跟中道法性之理相應,隨時寂然不動。

前面修這五種心,即「似煖位」,相當於藏教中四加行的煖位。也就是有了煖位的功夫了,雖未得火,先得煖氣;也就是雖未證道,先有道氣。

【前期連結】天臺教觀略說講記(四十六)