●圖:宜倫

●圖:宜倫

孔子說:「用麻布做成帽子,這是禮制的規定;現在都用蠶絲製成,省時省工,我就隨順大眾,也用蠶絲做帽子。臣子面見國君時,到了堂下就先跪拜,這是禮制;現在的官員都到殿堂上才跪拜,顯得驕泰不夠恭敬;雖然違背眾人的做法,我仍順從『堂下跪拜』之禮。」

「麻冕,禮也。」「麻」,指麻布,枲麻的外皮纖維成分,經過繁複的步驟,才能織成麻布,非常費時費工。「冕」,古時大夫以上的禮帽。

「今也純,儉。」「純」,蠶所吐的絲。「儉」,節省。抽取蠶蛹的絲做成絲織品,比麻布省時省工。

「吾從眾」,古今的冕只是質料不同,用純絲節省人力,又不失去禮的恭敬本質,所以孔子隨順大眾的做法,並不呆板。

「拜下,禮也。今拜乎上,泰也。雖違眾,吾從下。」「泰」是安然自在,本章的「泰」卻含有驕慢心。春秋時代的官員,多登上國君的殿堂,看見國君才行禮。行禮講究恭敬,不論國君看見與否,在堂下就要先行禮,這樣才是事君盡禮,且可消除驕慢。故孔子堅持拜下之禮,守住恭敬的本質。

禮帽的材質,可以順應時機改變,不失恭敬。但拜下行禮,若隨便省略了,就失去了禮的本質──恭敬。

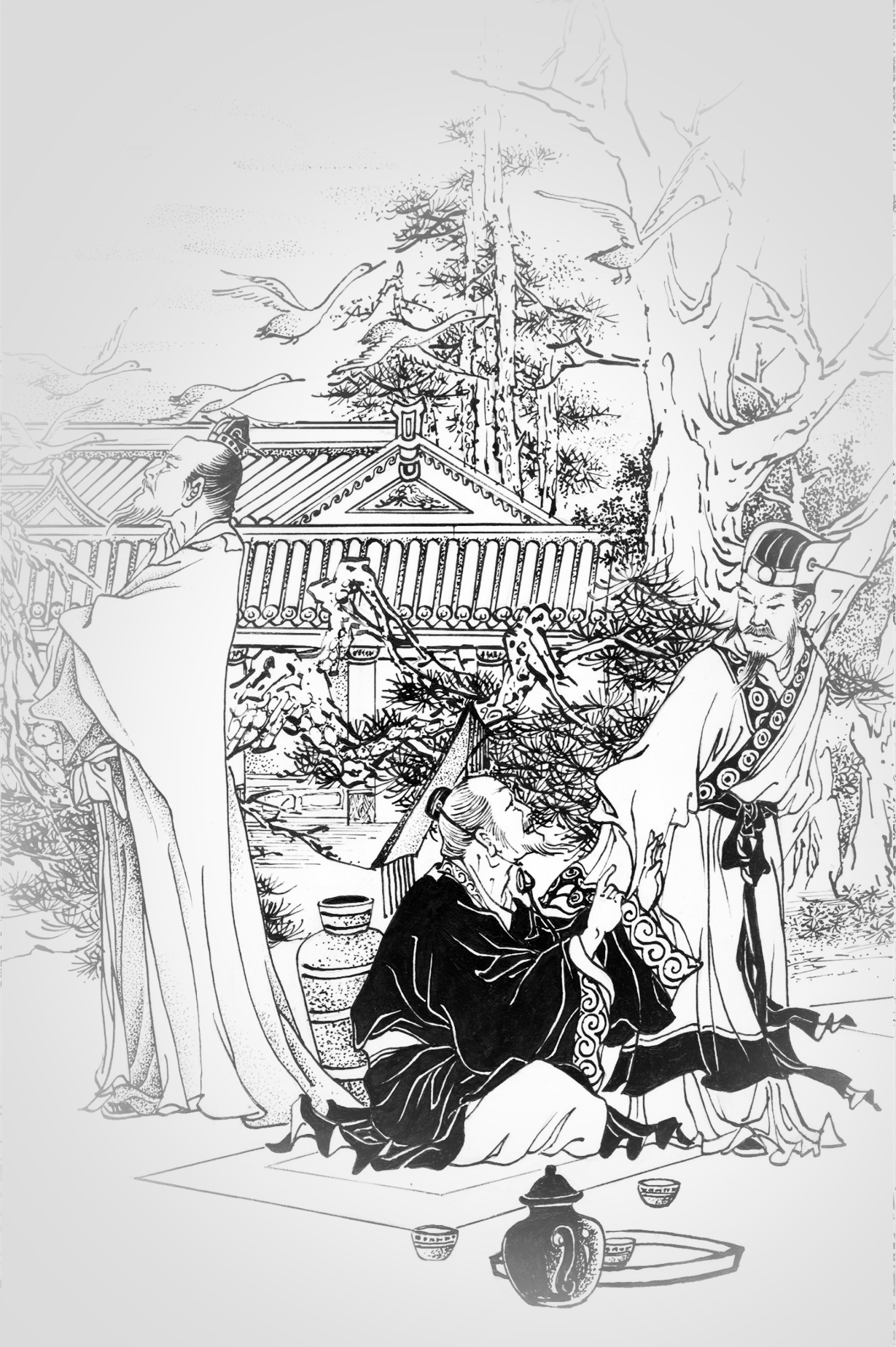

春秋時代,衛國國君衛靈公,一天晚上和夫人閒坐。這時,聽到公門外有馬車的聲音,漸走漸近,忽然間又沒有了聲音。過一陣子,聲音又響起,漸行漸遠。夫人問衛靈公說:「我猜想剛才乘坐馬車經過的人,一定是蘧伯玉!」

衛靈公問:「為何是蘧伯玉?」夫人答:「依禮規定,經過國君公門,必須下車步行,過了公門才能上車離去。現在是夜晚,乘車的人仍然守禮下車步行,那一定是賢大夫蘧伯玉了!」靈公第二天查問,果然是蘧伯玉。

《禮記‧大學》說,君子必須「慎獨」,獨處時,猶如「十目所視,十手所指,其嚴乎!」身旁好像有十個人的眼睛監視,十個人的手指指點點,如此必定不敢隨便放縱。本章著重「恭敬」是禮的本質,而「慎獨」正是培養內心恭敬的工夫,學為君子應當策勵勉行之!

【前期連結】論語簡說