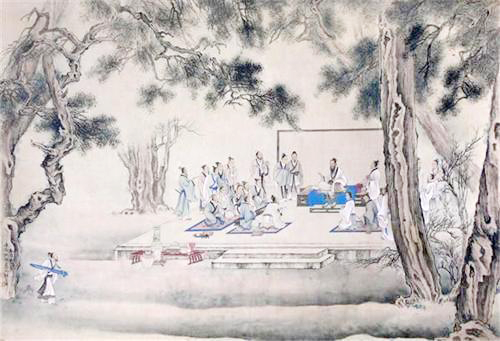

《論語》二十篇,每篇都是緊要急切的法語之言,值得終身復誦。宋朝的曾幾,每天一大早起床,穿戴好衣冠,恭讀《論語》一篇,到老年也不廢這習慣,膝下三個孩子也都熟悉《論語》。讀誦《論語》,是古來一貫的啟蒙教育,杜甫〈最能行〉有詩云:「小兒學問止《論語》,大兒結束隨商賈。」連三峽的偏鄉人家,家中孩子也無一不讀《論語》。

若覺《論語》二十篇文多過長,不易篇篇熟誦,可擇數篇熟讀。明代呂柟云:「《論語》十九篇,紀聖人之言。〈鄉黨〉一篇,紀聖人之行。」〈鄉黨〉一篇記載孔子在家中鄉里的食衣住行。其餘十九篇,則全是聖人的言教,值得一誦再誦。

熟讀數篇仍難企及,也可擇《論語》中「數十言」認真實行,如宋代葉夢得云:「(《論語》)未論盡得,但能行其數十言,隨人高下大小,無有不為善人君子者。」像宋代賢相李沆,一生為官,就是遵循《論語.學而篇》的「道千乘之國,敬事而信,節用而愛人,使民以時」。老來反省,他只敢言做到「敬事而信」而已,至於「節用而愛人,使民以時」這兩句話,他覺得自己還差得遠。

二十篇嫌多,一兩章又覺不足,不妨擇一篇,通篇熟讀。對學子而言,《論語》那一篇最能觀摩孔聖的學習風範?〈述而〉一篇庶可近之。元朝袁俊翁的《四書疑節》云:「孔門弟子會集夫子所言,以為《論語.述而》一篇,多記聖人謙己誨人之事。篇首有曰誨人不倦,篇末亦曰誨人不倦,是則聖人之誨人,蓋每以不倦為心。」孔子誨人不倦的精神,散布在〈述而篇〉,熟讀最能引發好學之心。故宋代王之望在《論語發題》有言:「觀〈述而〉一篇,則夫子之教學可知也。」

〈述而篇〉,可觀孔子教學大旨外,也是他的人生自述。如〈述而〉第一章,孔子云:「述而不作,信而好古,竊比於我老彭。」孔子對古聖經典深具信心,故能好學不倦。第十九章云:「我非生而知之者,好古,敏以求之者也。」因為相信古聖,故好樂古聖典籍,策勵自己敏以求之。孔子如何「敏以求之」?他在齊國聞得《韶樂》,浸潤學習三個月,連肉是什麼滋味都忘了。到老仍學《周易》,說:「再加我五年或十年,來鑽研《周易》,就可以無大過了。」凡此,皆足以驗證孔子好學且善學的風範。

欲研究儒家思想,最常引用的《論語》經文,非〈述而篇〉莫屬。因為他呈現孔子活生生的寫照,也反映了孔子的觀點主張、生活習性。朱子《集注》在〈述而篇〉首云:「此篇多記聖人謙己誨人之辭,及其容貌行事之實。」邢昺《論語注疏》更明確的說:「此篇皆明孔子之志行。」故欲得悉孔聖的志向,及孔子的生活細節,熟誦〈述而篇〉是一條可行之路。

今人傅佩榮先生在《論語三百篇講》云:「〈述而篇〉,在《論語》裡面,特別值得我們用心學習的,因為其中提到很多孔子生活的細節,包括孔子對自己的描述,所以特別值得我們去研究。」將〈述而篇〉熟誦之後,繼而就能領略每章經文的深義。

雪廬老人云:「〈述而篇〉的章法雖然短,但是都很難講。」例如第六章:「子曰:志於道,據於德,依於仁,游於藝。」此章雖僅十二個字,卻是孔子的境界,是全部《論語》的綱領,也是「中國文化綱要」。因為中國文化,就是「志道、據德、依仁、游藝」這四句。由此可見,學者如能熟讀〈述而〉一篇,於孔子的志向、教學、心境,以及中國文化的底蘊,自可一窺堂奧矣。

【前期連結】為學之道