接著下面第三大段是正釋圓通,這段內容最多,抓住這一章經最重要的內容,就是念佛圓通,這是重點當中的重點。所以一開頭,蕅益大師先分出綱領來,請看釋義。

「釋此圓通」,現在要解釋念佛圓通,「此」就是指大勢至菩薩所要說的念佛圓通,由念佛而證到圓通的法門。

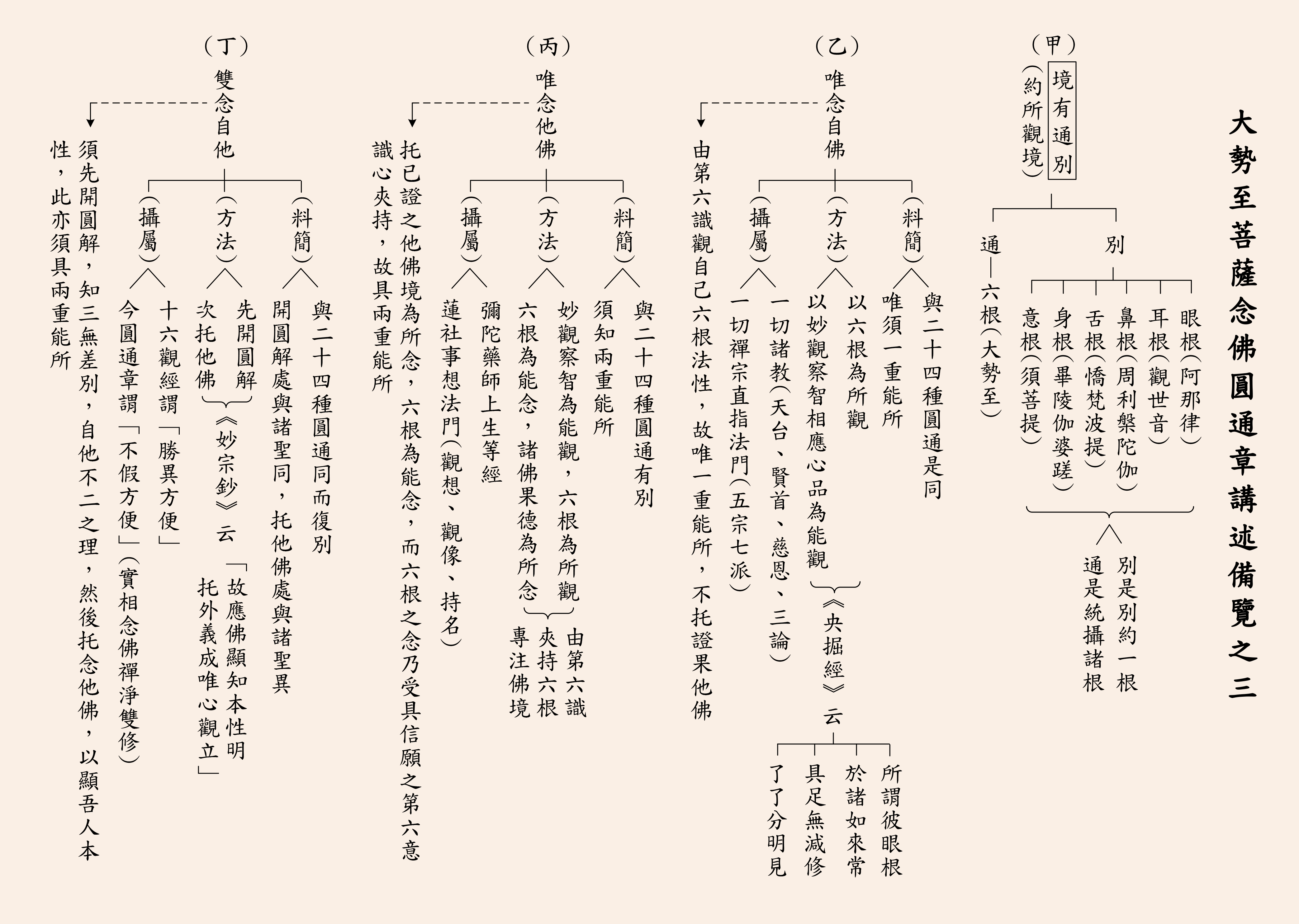

「亦為三意」,也是分為三層意義講。怎麼說也是三層意義呢?這是因為在解釋念佛圓通之前,就已經解釋過二十三種圓通了,而這二十三種圓通,蕅益大師都用這三層意義來分析。

第一層是「明境」,說明所觀的境界。

我們要念佛,怎麼個念法?有能念、有所念,都有能所;要辦什麼事情,有能辦,有所辦。當然,開始的時候,我是能念的,我們的嘴巴能夠念;佛、阿彌陀佛,是被我所念。剛開始的時候有能有所,分得很清楚,等修到一個程度,就能所不分,甚至於「心即是佛,佛即是心」,那叫做能所不二,那個時候功夫就到家了。但是講解的時候必定有能、有所。

天臺家說:所有一切修行的方法都離不開止觀。止,是停止一切妄想,想辦法把這些妄想通通止息下來,一止息下來就可以入定,所以修止可以得定。另外還得觀,觀是觀照真理,不是觀照妄相,往真理去體會、去觀照的時候,就可以開智慧,所以愈觀愈清楚。那麼有什麼真理呢?

學過《十四講表》都知道,第一表很清楚地跟我們講,外面這一切山河大地,其實都是因緣所生法,都是一些假相;但是我們一般的人都是認假不認真,麻煩就在這裡。

現在教我們認「真」,要認識真相,認識真理。這一些因緣所生法,是緣生無性,既然是因緣所生,它本身沒有自性;沒有自性,所以現出這些假相來的時候,當體即空,當下就什麼都沒有,只是一些假相而已。

它是「有即非有」,有假相,其實沒有自性,那這叫什麼呢?在佛法叫做真諦,一觀照真諦,悟入真諦,就開了智慧。在《十四講表.第一表》說「知法總相」,就開一切智了。

進一步再觀照深入一點,「知法別相」。知道這一切法既然自性是空,為什麼還有這些假相呢?這假相從哪裡來?把這些假相的來龍去脈弄清楚,就可以斷塵沙惑。斷了塵沙惑,要度眾生就容易了。所以有了真正的學問,就能夠開發道種智。

更進一步,真諦是空,俗諦是假,事實上是空有不二,這叫做中道。了解中道,也就是徹底的見到萬法的實相,到那時就可以斷根本無明,而能夠開發一切種智。

修止觀的大原則,其實修止的時候,止中就有觀,修觀的時候,觀中就有止。所以修行的人講究解行並進,要有解門,要有行門。有解門,了解這些真正的佛理,才可以如法作觀;真正修持,如法修持,才可以得定,開智慧。

天臺講究兩個字,一個教,一個觀。教,要了解教理,我們來研究〈大勢至菩薩念佛圓通章〉,就是先了解教理,然後再如理修行。修行就是觀。而修觀,有能觀,有所觀。

所觀,要觀什麼呢?《楞嚴經》中釋迦牟尼佛教導阿難尊者,也同時教導後世眾生,講出二十五種境界,都可以觀,這是我們的所觀境。

那誰是能觀呢?就是我們自己的這一念心、眾生心,最重要是用我們的心來觀。

所以第一「明境」,講的是所觀的境界。

【前期連結】念佛圓通章講記