「一明境通別者」,先說明所觀的境。所觀的境這裡講的就是根大,六根──眼耳鼻舌身意,六根是為所觀。怎麼說有通有別呢?「別則隨舉一根,皆得為所觀境」,別就是個別,如果個別的作為所觀境,在這六根,隨舉任何一個根,都可以當作所觀境,「如那律等五人,及下文觀音大士是也」。

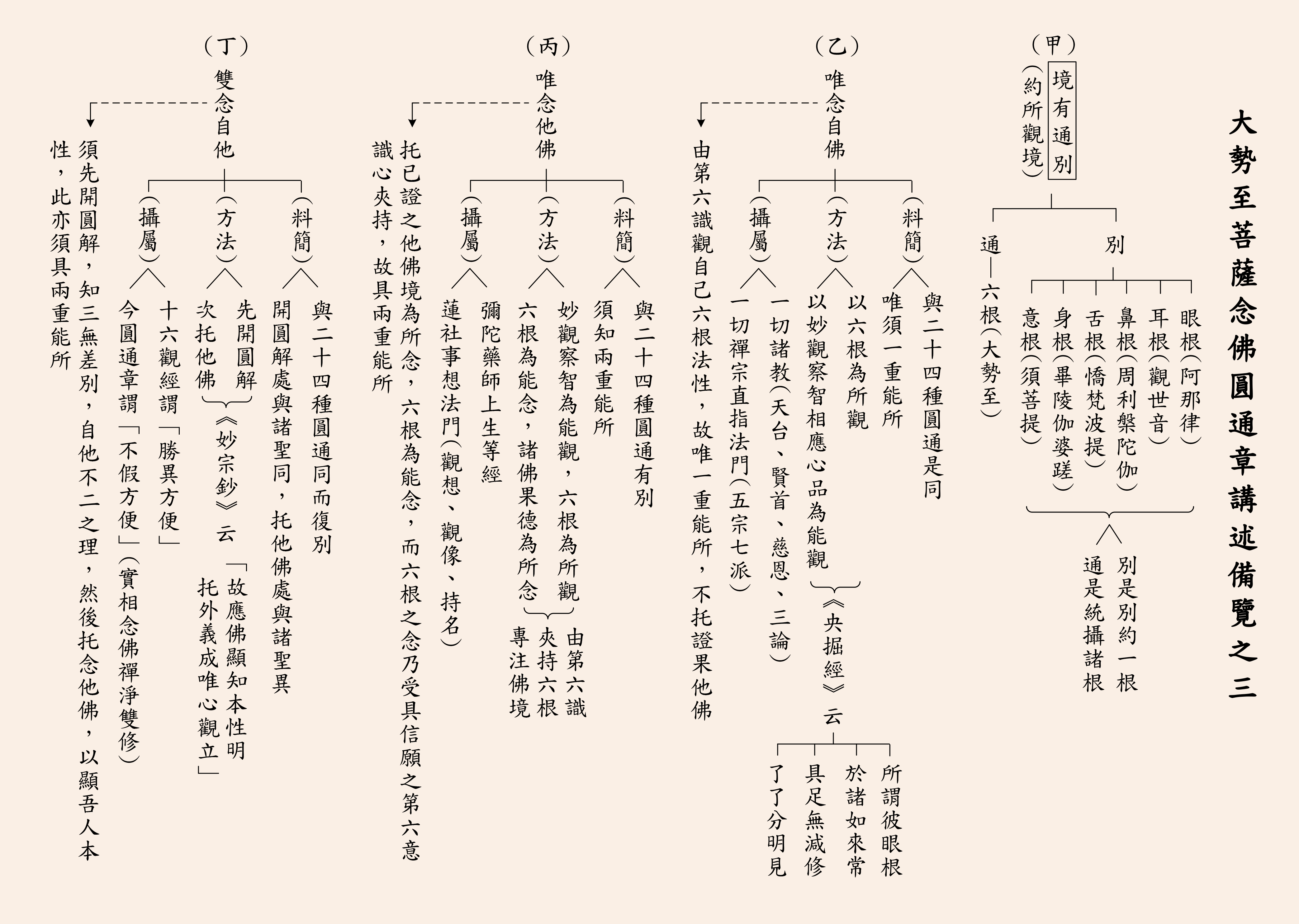

看講述備覽第三張表:(甲)境有通別。

境是約所觀境,這裡修的是根大,所以是以六根為所觀境。怎麼說觀境有別?即從個別一根一根的觀。

眼根圓通

第一個是眼根,從觀眼根來證圓通,那誰出來講呢?最前面是那律,那律就是阿那律,又有翻成阿那律陀,在《彌陀經》裡面則翻做阿㝹樓馱。翻譯的人不是同一個人,所以翻梵文的音有輕重之別,講阿㝹樓馱,大家就熟悉。

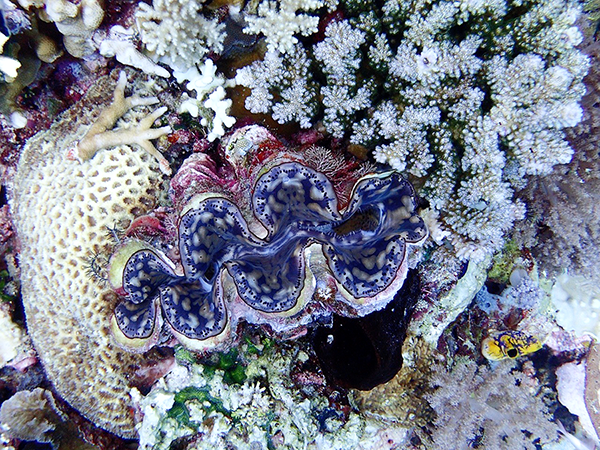

阿㝹樓馱在佛當時的弟子中,最容易打瞌睡,聽著聽著就打瞌睡,有一次釋迦牟尼佛責備他,唉呀~阿㝹樓馱啊!你還睡!你不知道你這樣睡,將來就會墮為螺螄蚌蛤這一類的水族動物嗎?等你墮落成螺螄蚌蛤,就有得睡了,一睡一千年,不聞佛名字,到那時候連佛的名字都聽不到。

阿㝹樓馱經過佛當眾一呵斥,心裡頭非常難過,回去以後發大慚愧心,發憤用功,從此七天七夜不瞇眼。諸位都知道,我們凡夫的眼,經不起這樣精進用功,要用功也須調適得宜。怎麼樣呢?我們曉得眼睛以睡眠為飲食,阿㝹樓馱不睡眠,最後眼睛失明了。

釋迦牟尼佛知道了非常憐憫他,就教他觀眼根修定。《楞嚴經》裡說,開示他修樂見照明金剛三昧,也就是依照觀眼根修定。觀眼根怎麼修定呢?

我們都知道觀世音菩薩是觀耳根,我們的耳朵常常是聽外面的是是非非,尤其人家在講悄悄話,一般人就喜歡聽,也想插一腳,這是往外攀緣。觀世音菩薩是怎麼樣呢?曰「反聞聞自性」,他不聽外面的,專聽自己的法性,聽耳根的法性是什麼?觀這個,這叫做「反聞聞自性」,後來就證入圓通了。

以此類推,佛怎麼教阿㝹樓馱觀眼根呢?我們的眼睛習慣看外面的形形色色,眼睛一睜開就作虛妄分別。現在怎麼樣呢?「反觀觀自性」。所以古大德說:我們研究經典,讀誦經典,要能夠反觀自心,其實只是用這個原則,反觀觀自性,也就是觀眼根的法性。

後來他這一觀,就證入了三昧,得三摩地,開了天眼,而且整個半顆頭他都有觀見的功能。所以阿那律說:我不用眼來看東西,用這半個頭來觀三千大千世界,如觀手中的菴摩羅果,清清楚楚,在佛陀眾弟子當中,他是天眼第一。

意根圓通

至於耳根是在第二十五,所以《楞嚴文句》說「下文觀音大士」,就是在大勢至菩薩念佛圓通以後,才講耳根圓通。他的文是這樣排列,我們做表則按六根平常的順序提到前面來。鼻根是周利槃陀伽,舌根是憍梵波提,觀身根是畢陵伽婆蹉,乃至於最後觀第六根是意根,就是須菩提。

須菩提大家都知道,佛講《金剛經》,須菩提是當機眾,因為須菩提,解空第一,了解空義,他最擅長,他就是依照觀第六意根而證到圓通的。

意根怎麼修呢?眼耳鼻舌身是露在外面,攀緣的對象是色聲香味觸,這也是都是露在外面的境界;意根在我們心內,攀緣的對象則是內在的法塵。

法塵是什麼?大家一閉眼,昨天上課的時候,我走進來的樣子,你還記得吧?記得。那就是法塵,法塵就是指前五塵落謝的影子。前面五塵落在八識田中的影像還留在那裡,這就是第六意根所攀緣的法塵。

不論是我昨天走來的樣子,或者是說話的形態聲音等等,彷彿還有,其實沒有,是如幻如化;非有似有,其實沒有。但是因為影子還在,所以好像是有,似有即非有,看到的好像有影子,其實是沒有。能夠時時觀照如幻如化,就接近空理,最後就可以證入空的境界。

其實我們學佛,無論是學哪一宗,《金剛經》都得讀一讀。《金剛經》最重要就是教我們,「一切有為法,如夢幻泡影,如露亦如電,應作如是觀」。

須菩提就是觀如幻如化,然後悟入我空,把我執空了,哪裡有真實的、實在的我,或者是我所有?而且須菩提的根很利,他悟入我空的時候,一空一切空,把後面的法執也給破除了,所以他是解空第一。

他曾經說過一句話:「我觀一切法,如幻如化,設有一法,過於涅槃」,假如有一個法,勝過佛所證到的涅槃的法,「吾亦說為如幻如化」,我也要說它是如幻如化。

以上六根分開來觀,這個叫做別,別是什麼呢?別約一根,從其中一根證入圓通

【前期連結】念佛圓通章講記