焦竑是明代的學者,自幼聰慧好學,又有父兄督導,成績斐然。

他讀的書,除了應赴考舉的課程之外,對經學格外用心研究。對於古人的注疏,只要聽人提起過,必定買來一讀,不像當時的人死守朱熹一家的注解而已。

焦竑屢試不第,直到五十歲才高中科舉,殿試時得了一甲一名,大魁天下,以狀元的成績擔任翰林修撰。

萬曆二十二年,在眾臣勸請之下,十三歲的皇長子常洛出閣(注)受書。萬曆皇帝派了六位講官為他講授學問,時年五十五歲的焦竑與袁宗道,是其中的兩位講官。

循循善誘

歷來的講官都是「只講不問」,而當焦竑講完一個段落後,緩緩的說道:「博學、審問,兩者的功用應該維持均衡,這一段經文的鋪陳,似乎還有未盡之處,期望殿下賜問,讓微臣進一步發明其中所蘊含的義旨。」皇長子說好,但是並沒有提出質疑和問題。

有一天,焦竑又再一次進言:「殿下不願意輕開金口,是擔心問得不適當嗎?自己的了解可能會有錯誤,若是發問,哪裡會有錯的情況呢?古人以『不恥下問』作為君子的美德,但願殿下也能效法。」皇長子說好,但一直到下課仍然沒有提出任何問題。

於是焦竑與其他講官商議,必須先藉機啟發皇長子。當講到《舜典》的時候,焦竑舉「稽於眾,捨己從人」作為問題,皇長子回答:「稽,是考的意思。參考廣集眾人的意見,就能夠捨去自己的弊端,隨順別人的優點。」

還有一次,焦竑舉「上帝降衷,若有恆性」提問,皇長子回答:「這說的正是『天命之謂性』的意思。」皇長子當時年僅十三歲,就能應答如流。

擔任講官的焦竑,教學始終是至誠懇切,多方設法啟發皇長子的思維。

有一回正在講課時,群鳥在天際飛鳴而過,皇長子仰頭看了一下,焦竑便放下手上正在講的書本,容貌恭敬的站在皇長子身邊。等到皇長子回過神來,看到焦竑這個樣子,趕緊收歛儀容,焦竑才又拿起課本恢復講課。

雙向教學

《明史.焦竑傳》將焦竑善於教學的故事,作了詳實的紀錄。《尚書.仲虺之誥》,宰相仲虺以「好問則裕,自用則小」勸勉商湯,一個人喜歡求教善問,學養自然豐富;倘若師心自用,不肯就教於人,獲益當然就少了。

用心良苦的老師喜歡學生發問,很多學生就是不肯開口,有耐心的老師絕不會就此作罷,那就轉個彎,由老師設計問題,讓學生回答,一樣可以達到雙向教學的效果。

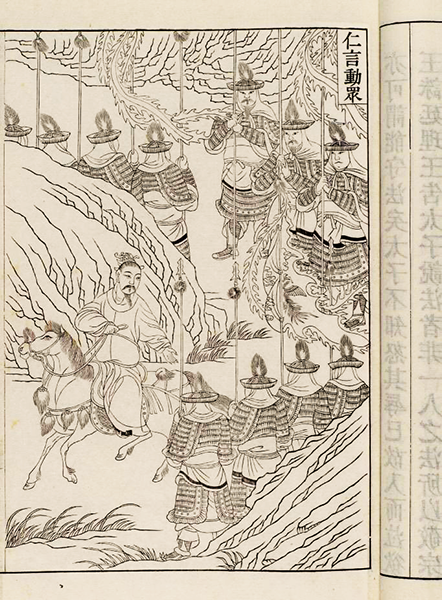

為了使皇長子有「蒙以養正」的學習環境,焦竑搜集歷朝培養儲君的借鏡良方,又怕無法引起閱讀興趣,還特地請當時擅畫人物、佛像、山水的丁雲鵬,為每一則故事插畫,編成《養正圖解》。

焦竑用心栽培的皇長子,後來繼位為明光宗,在位僅一個月就駕崩了。《明史》的贊語云:「光宗潛德久彰,海內屬望,而嗣服一月,天不假年,措施未展,三案搆爭,黨禍益熾,可哀也夫。」

史家說,明朝不是亡於崇禎,「實亡於神宗」,當時的政局已是「潰敗決裂,不可振救」。光宗承繼明神宗留下的殘局,雖然「潛德久彰,海內屬望」,無奈國勢搖搖欲墜,有如一棟將要傾倒的豪宅大廈,任誰也無力可回天。但是焦竑那一段循循善誘的啟發式教學,在歷史上卻永不抹滅。

(見《明倫月刊》三六二期)

【前期連結】孩子的生活細則