若惟念他佛,則與二十四種圓通有別,須知兩重能所。所謂:妙觀察智為能觀,六根為所觀;六根為能念,諸佛果德為所念。由第六識夾持六根,專注佛境。俾眼所見,無非佛色;耳所聞,無非佛聲;鼻所齅,無非佛香;舌所宣,無非佛號;身所對,無非佛境;意所緣,無非佛法。此則該攝:彌陀、藥師、上生等經,及蓮社事想法門,罄無不盡也。

其次,惟念他佛。這跟我們所修的淨土法門大有關係。

兩重能所

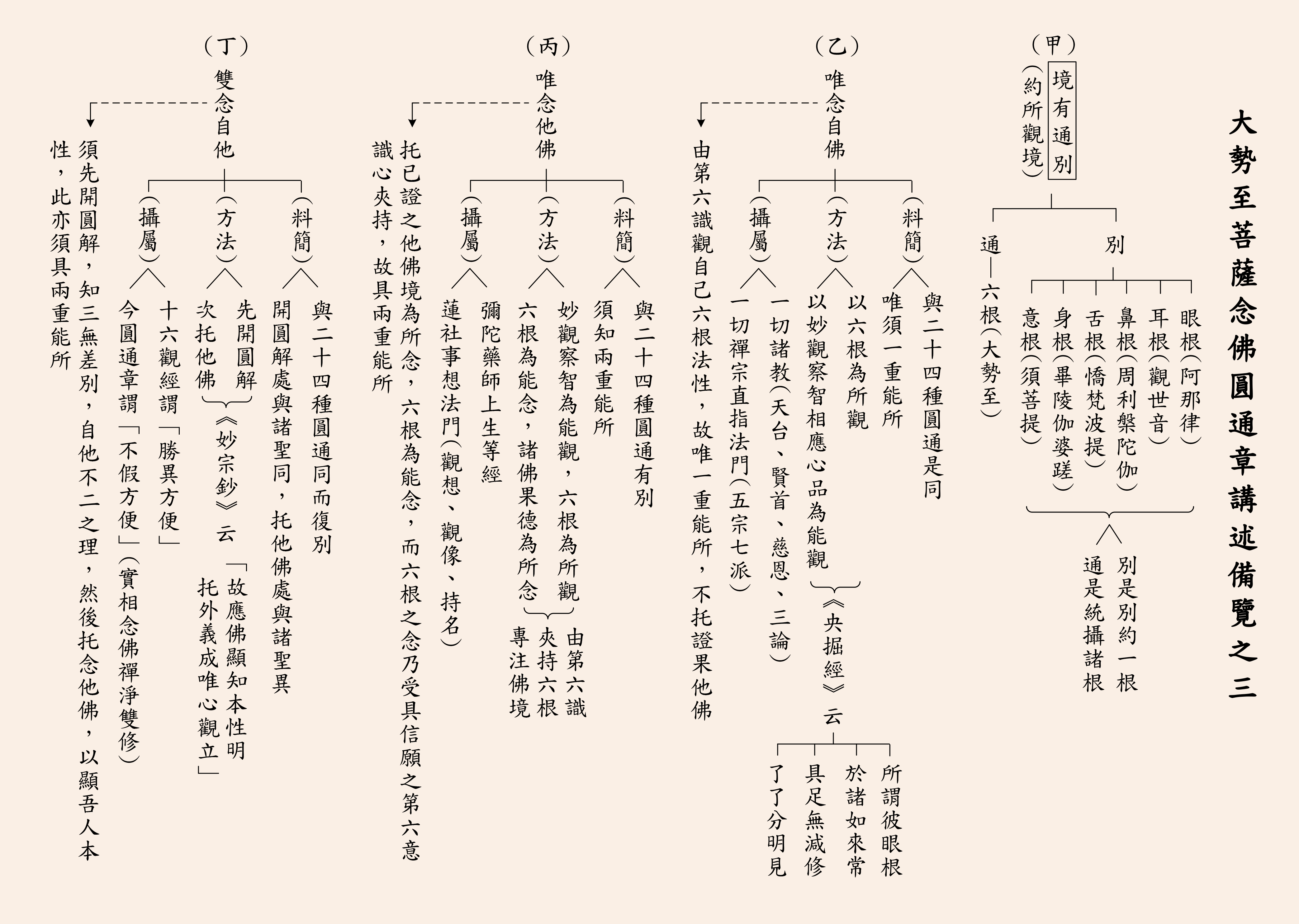

「若惟念他佛,則與二十四種圓通有別」,看(丙)表,料簡,即與其他法門作區分,跟二十四種圓通不一樣──「須知兩重能所」。

前面「惟念自佛」是一重能所,第六意識是能觀的心,六根法性是所觀的境。

「惟念他佛」是怎樣呢?講表虛線畫過來──「托已證之他佛境為所念」,藉著已經證果的佛,譬如阿彌陀佛,他的正依二報,也就是極樂世界的正依二報,以這個境界為我們所念,我們來憶念他。「六根為能念」,我們的六根能夠念彌陀。這是一重能所,有能念、有所念。

但是能念是要怎麼個念法?後面有一個在掌舵的,那就是「六根之念,乃受具信願之第六意識心夾持」。我們的第六意識是能觀的心,六根來念佛是所觀的境界,我們叫能念的六根來念佛的時候要怎麼念呢?是受我們的第六意識心──能觀的心去觀照它。

具有信願,就是跟經教,跟妙觀察智相應了。所以淨土宗的信願行,前面的信願多麼重要,沒有信,沒有願,絕不生西方極樂世界。

研究了教理就可通很多地方,現在以第六意識心夾持著它,這裡就又有一層能觀所觀,所以說具兩重能所。

志誠念佛

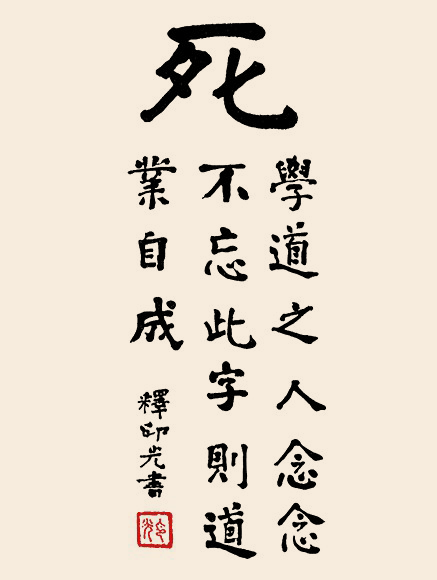

我們看《地藏經》,佛或地藏菩薩開示,說念佛的時候要志誠念佛。志誠念佛那個「志」,不是至於什麼的「至」,寫的是意志的「志」,誠是誠懇的「誠」。《印光大師文鈔》,印祖叫人念佛,大部分也都是寫志誠念佛。

最初我們或許會感覺是否排版的人排錯了,應該是至誠懇切,極至的至啊!為什麼會寫這個意志的志呢?怎麼講?看到這裡就懂了,沒有錯,就是這個志。什麼叫做志呢,志就是意志堅定,意志堅決。

志,看《說文解字》:志者,心之所之也。心一起動念的時候,往一定的地方走,那才叫做志。往哪裡走,就是跟佛法相應,具有真正的信願,這樣子意志堅決,然後誠才是至誠懇切,兩重意思,所以說志誠念佛。

專注佛境

「所謂:妙觀察智為能觀,六根為所觀」,因為它要夾持,指導六根念佛。「六根為能念,諸佛果德為所念」,這當然也包括阿彌陀佛。也就是「由第六識夾持六根,專注佛境」,由第六意識主導,叫六根不要隨便亂跑,通通專注在佛的境界上。怎麼個專注法呢?

「俾眼所見,無非佛色」,在佛堂裡頭,眼睛一睜開所看的是佛的境界。

「耳所聞,無非佛聲」,耳朵所聽到的,不是自己念佛的聲音,就是大眾念佛的聲音。

「鼻所齅,無非佛香」,聞到的是供佛的香味。

「舌所宣,無非佛號」,舌頭一宣動都是在念南無阿彌陀佛。

「身所對,無非佛境」,盤腿而坐或站在那裡,身體所對的都是佛的境界,前面都有佛像。

「意所緣,無非佛法」,內心意根所攀緣的,一起念頭無不是往佛法上會歸。

這個叫專注佛境。

攝屬範圍

下面講攝屬,即包括的範圍:「此則該攝:彌陀、藥師、上生等經」。

《阿彌陀經》所講的,就是我們所修的淨土法門;還有《藥師經》,東方琉璃世界;還有《上生經》,也就是《彌勒上生經》,講的是兜率淨土。這些經典所講的,也是惟念他佛。

只不過,彌陀淨土,阿彌陀佛發了四十八大願,與藥師佛、彌勒尊佛不一樣。怎麼不一樣呢?阿彌陀佛發願要來接引,特殊點在這裡,但是也同為惟念他佛法門。

還有,「及蓮社事想法門」,也包括遠公初祖所創建的蓮社,修行採用事想,就是在事相上,用觀想的法門。

這裡頭不是純粹的觀法性,純粹的觀法性是屬於惟念自佛。惟念他佛就包括了觀想、觀像、持名,這一些都是在事相上、在觀想上來用功的。

換句話說,蕅益大師在《彌陀要解》裡頭所講,有理持,有事持,這是屬於事持。這是講惟念他佛。

【前期連結】念佛圓通章講記