前 言

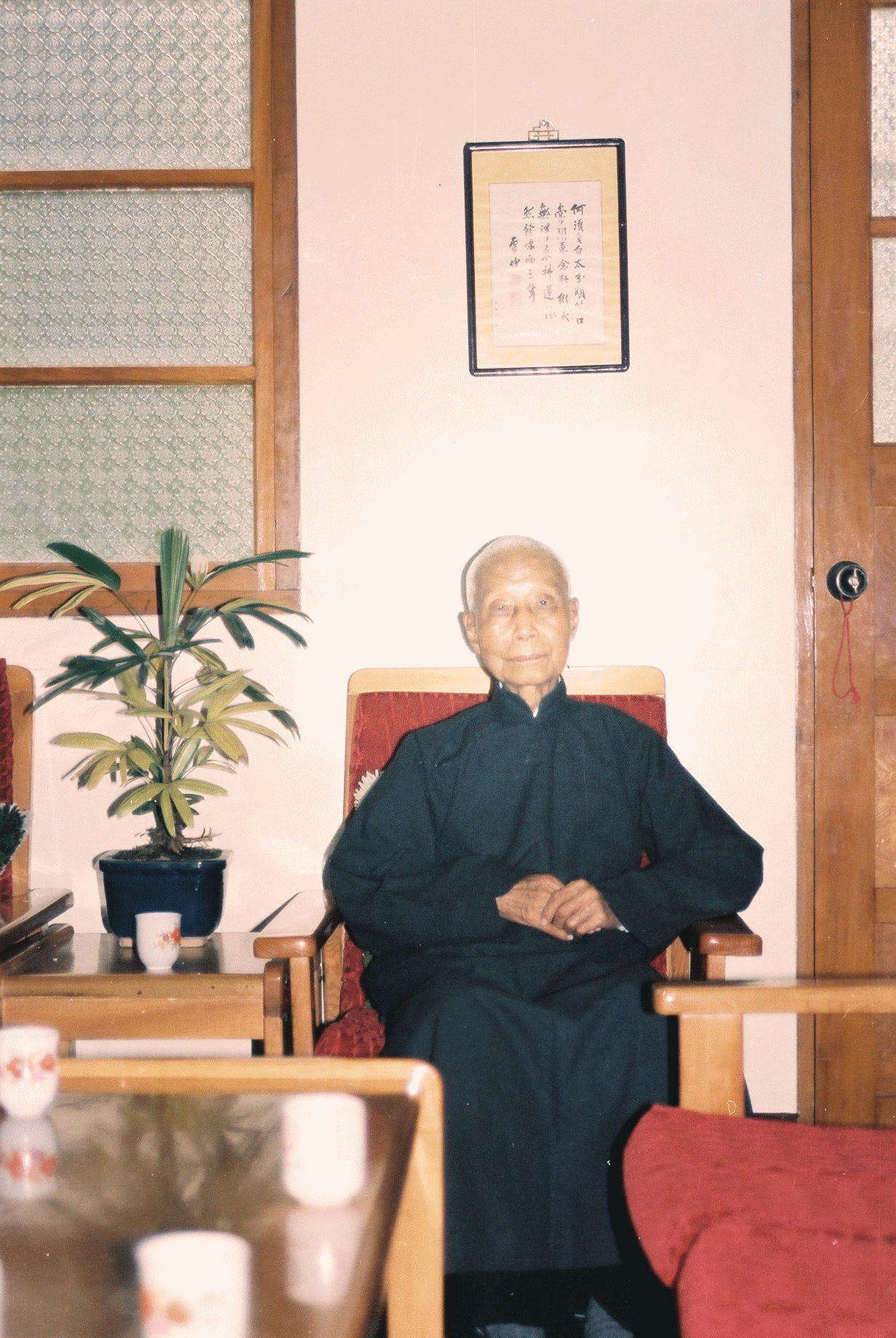

民國六十七年七月三十一日,雪公在臺中蓮社開示「信願行」。依雪公所示,用於每日淨土念佛功課,則有「高山放水,洶湧有力」之效。(編者案)

去年臘八打雷,我就說過,今年人人著魔,人多長病,其餘也多魔障。現今臺灣禪密大興,今年即有人大講神通,「如此便宜,為何我不去?」我知那是大妄語,哪來神通?

三十七助道品,初步學佛的人,先學四念處,有了「定」,方有四神足。有禪定才有神通。不可誤人慧命,以為自殺即可成就,這連「戒」都不見了。

今天將淨土要緊的話說說。常聽人說一心很難,不錯,斷惑才一心,這是祖師說的。你們想想,你念佛,我也念,我說過「我念和你們不一樣」,可是從未有人問,這就是相應不理。學問是自己求的,今日是我往外送,按中國文化,「只聞來學,未聞往教」,我是不合禮的。人之將死,其言也善,今天所說,三十年來即如此說,我看大家做不到,所以再說。注意聽,「淨土三要」:信、願、行,有升堂、入室的不同,今講升堂的三要。

(一)純:不純,信即沒有了。如學佛,又學些道教、外道……,即不純。即使完全學佛,禪淨雙修,也不純。淨土十三位祖師,除印光祖師外,其餘皆是學禪成就,再修淨土,不是混合雙修。又修淨土有四法,實相不懂,修十六觀觀相,要二六時中不離,誰能做到?持名,人人會持。閻浮提眾生耳根最利,音聲成就,六字即是佛,將名觀成實,即是成功。

(二)一:不一即不信。念佛時,修觀時,要念茲在茲,只在此六字或四字上,此外一點不許有。如念佛時夾雜上一聲「咳嗽」,即不專一。專心念,連「咳嗽」也不會起。念茲在茲,如用取火鏡取火,須對準光,搖動即不行,要心無二用。

(三)續:不續也是不信。必二六時中接續不斷,不續即生滅法,不能成就。《阿彌陀經》說的「七寶池蓮花」,有念即長,不念即萎。不能接續,不能成就,怎麼辦呢?〈大勢至菩薩念佛圓通章〉說:淨念相繼。

《彌陀要解》,印祖曰:「古佛再出於世,現廣長舌相,重注此經,當亦不能超出其上。」《要解》就是以三要注解《阿彌陀經》,其中特別注重「願」,不然念至一心不亂,也不往生。欣厭者(只許淨土用),《阿彌陀經》上所說,信其中所說都好,都願意做,玩樂也好,鳥叫願聽,七寶行樹願看,極樂世界的事,皆欣喜求取。厭則厭此娑婆,甚麼事皆厭。記住「欣厭」二字,財色名食睡,地獄五條根,食與睡,到相當程度和功夫即不必食睡,有食有睡即倒楣。

大家學念佛,也知求一心,想入定,但不得其法。念佛,祖師注曰:念茲在茲,發於心,出於口,入於耳,收於心;心發心收,心一入定,則心有佛,而使周圍環境皆為佛。朝暮二課,是固定時候,不可趕著念即完了。心念佛時,妄想欲起,用佛號擋住,佛號成了妄念的障礙。祖師行住坐臥均在定中,我們不行,不可強求。

《圓通章》云:憶佛念佛。何謂憶佛?八萬四千法皆是方便,念佛則是不假方便。不問作何事,以「憶佛」當吃飯,以此為法食。像今天在此和大家談佛法、喝茶……皆為「憶佛」吃飯。諸位若能以六字洪名當世間飯,即可。憶佛不是入定,行住坐臥不離此也。

以上平素即說過了,只是未貫以「信、願、行」來說而已。之前說回向也須一心不亂,否則無效,凡修行均如是,道家、儒家也求一心不亂。無「信願行」即無三要。無「信」則不行,無「願」一心不亂也不往生,無「行」則等同說食數寶。個人努力,依此修行,準得往生。

【前期連結】孝是眾妙之門