走進中原,看的多是先人遺留下來的文物,如有名的陝西歷史博物館、秦始皇帝陵博物館、碑林博物館、大明宮國家遺址公園,乃至龍門石窟等等,都是古代文明的殿堂,展示悠遠的歷史文化,吸引眾人前往參觀。

遊走在這些古遺物中,在牆上忽然看到一句話:「文明創自眾人指掌」。仔細思考,一點也不錯,這些古文物變成了古文明,都是先人胼手胝足,辛勤經營、建立所遺留下來的。然而天地玄黃,輕問自己:「先人留下這些文物,給我們什麼啟示?而我們要留什麼給後人?」

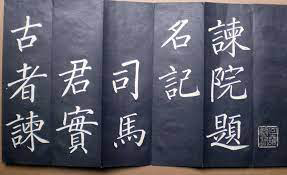

為了探索這個答案,筆者試著在碑林的石刻中,看能不能找到這樣的文字開示。然而碑石如林,有的看不懂,有的字跡模糊。尋覓之中,卻讓我想到宋朝司馬光有一篇〈諫院題名記〉。

歷代之人都以題名為榮,將名字刻在石碑上,讓後人永遠記得。而司馬光卻做了一篇以題名為懼的文章,刻在石碑上,希望後人戒慎。人捨報後,是留下典範予後人緬懷、學習,還是留下虛名令人嘆息?

司馬光在這篇文中,先說諫官產生的緣由:

「古者諫無官,自公卿大夫,至於工商,無不得諫者。漢興以來,始置官。」

次指出諫官的責任重大:

「夫以天下之政,四海之眾,得失利病,萃於一官;使言之,其為任亦重矣。居是官者,當志其大,舍其細;先其急,後其緩;專利國家,而不為身謀。彼汲汲於名者,猶汲汲於利也,其間相去何遠哉?」

最後說明諫官題名的深遠意義:

「天禧初,真宗詔置諫官六員,責其職事。慶曆中,錢君始書其名於版。光恐久而漫滅,嘉祐八年,刻於石。後之人,將歷指其名而議之曰:『某也忠,某也詐,某也直,某也曲。』嗚呼,可不懼哉!」

刻諫官之名於石,本來是示榮作用,記中卻以題名示戒,非大儒不能為此言,令人起敬。擴而言之,這不正是告訴吾人,要留下什麼予後人嗎?無論做什麼事,必先要有正確的因,分辨輕重緩急,則必有正勝的果,令後人景仰;若汲汲眼前近利,必逃不過後人的指點。

人生最後要留下什麼給後人?博物館裡,千百年前的先人,在製作這些器具用品時,不論大小、精工、拙雕、細緻、樸實、綺麗、平泛,除了滿足當下實用、享用外,是否也曾存一念心,希望作品永傳,希望後人知道前人曾經如何生活?而將文字銘刻於石,則欲作品源遠流長,始終有他的影響力。

【前期連結】識大體的王安人