浮華夢影,有甚好風光?

冷眼輕輕覷破,急翻身蹬斷絲韁。

兒孫戲,從他搬演,何必看終場。

青山茅一把,殘生活計,別作商量,但隨緣消遣。

洗缽焚香,先送心歸極樂,恣逍遙,寶樹清涼。

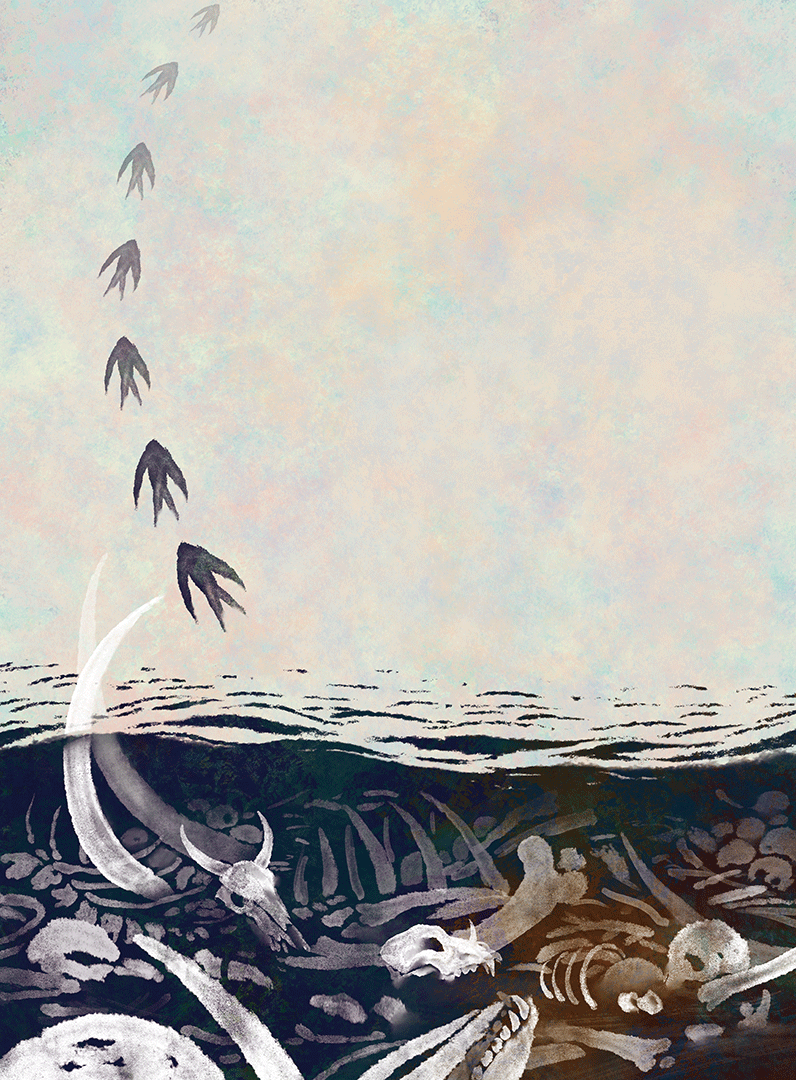

堪悲也,回頭望處,業海正茫茫。

這首詩以「覺」貫串全篇。

起筆「六十餘年,片時春夢」,短短八字,卻給人一種深沉的震撼。六十餘年,看似漫長,可當覺悟時,竟感猶如片刻春夢一般。同於東坡〈西江月〉所言:「世事一場大夢,人生幾度秋涼」,以及陳與義〈臨江仙〉:「二十餘年如一夢,此身雖在堪驚」,都對人生的短暫有極深的觸動。

「覺來剛熟黃粱」,此句「覺來」是承上啟下的關鍵。正因醒覺,才會觸發年華似夢之感,從而引出「黃粱一夢」之慨。這些「浮華夢影」,此刻對他來說已經沒有意義。「有甚好風光?」屬於激問(無疑而問),主要表達頓悟之後,再不眷戀浮生俗世的種種「風光」。

此時反而能「冷眼」,冷靜客觀地去看破這些曾認為美好的「風光」。急急翻身踏斷一切世俗名利、情愛等等編織的「絲韁」,重新去追求人生的終極價值。

此際再看「兒孫戲」,觀點自是不同。「從他搬演,何必看終場」,並非無情,而是一種超脫。兒孫自有兒孫福,有誰能從頭陪伴到尾呢?

下半闋,前四句承接上半闋做一收束,再開啟對極樂世界的嚮往依歸。

「青山茅一把」,是對生死的勘破。人生到最後,終歸青山黃土,荒郊孤墳,茅草一把而已。既然如此,又何須貪戀呢?

「殘生活計,別作商量,但隨緣消遣」,殘年晚景對於種種生計,更不必再花費種種心思,只須隨緣消遣即可,生活重心並不在此處。如果沒有「覺」,想必對殘生依然不捨,所思所慮依然離不開名利、人情。

「洗缽焚香,先送心歸極樂」,因覺今是而昨非,所以不再侷限於娑婆繁華,而是對極樂淨土的向慕。唯有將心送往極樂,才是真正的回歸。

「恣逍遙,寶樹清涼」,這是想像往生極樂之後,逍遙自在,於七寶行樹下,聞微妙音,生清涼之心。(按:此處「寶樹」借代極樂淨土所有美好莊嚴的環境。)

「堪悲也,回頭望處,業海正茫茫」,然而當他回頭眺望,卻看到芸芸眾生依舊茫茫然在業海裡浮沉,找不到人生真正的方向,令人痛惜。「堪悲」就是可悲,道盡他的悲憫與感慨,也更堅定自己往生極樂淨土的決心。唯有自度方能度人,這是作者隱藏於詩背後的慈悲胸懷,也是由「覺」而生的嶄新觀照。

明熹宗天啟四年,莊嚴居士於好友胡子灝的庭園中往生。崑山王弱生,曾收錄莊嚴的詩詞。他認為莊嚴所作詩詞,頗足以警醒世人迷夢。

【前期連結】九月九日憶山東兄弟