彌勒菩薩,將萬法歸納為六百六十個法,天親菩薩再簡約為一百個法。這一百個法,包括眾生起心動念的「心法、心所有法」共五十九個,及似外境的色法有十一個。另有不能自己生起,必須要藉心法、色法假立的心不相應行法,有二十四個。這些都是有造作,有生滅的「有為法」。聖者還觀察,隱沒在有為法中,還有六個「無為法」。

心法、色法、心不相應行法、無為法,細分有無量無邊,而天親菩薩僅舉其中明顯大略的一百個法。

心不相應行法

百法中的「心不相應行法」,不像八大心法的作用殊勝,及五十一個心所的細微各有特徵,或是十一個色法似有似無的幻影,但是它是日用生活離不開的抽象假法。所謂「假」者,這是與「心法、心所有法、色法」等實法相比較,這二十四法沒有體、相、作用,只是在某個時分某個地位,假立的法。這二十四個「行」法,都是遷流變化,如色、受、想、行、識五蘊中的「行」蘊。

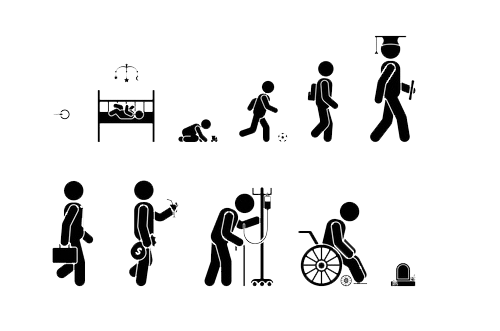

如「生、老」,由無而有時,叫生;頭髮白了,臉皮皺了,稱作老。又如書籍聲音的「名、句、文」,既非色法也非心法。又如「流轉、定異、相應、勢速、和合、時、次第」都和因果有關,而「因果」正是信佛的入門觀念。雖是假法,卻不離「色法、心法」,故總不離心法,仍是心識所現。

得、命根

今謹據蕅益大師的《百法直解》,簡述二十四個心不相應行法。

(一)得者,依一切法造作成就,而假立有「獲得、成就、不失」的概念。如得到一兩黃金,黃金是色法物質,但「得」的感覺並非是金,有名而無實,所以不與色法相應。且此時或許感覺有得到,一旦情隨事遷,未必有獲得之感,故云「行」,不斷遷流變化。

(二)命根者,依于色心連持不斷,假立有個維持生命的根源。由過去所造業而投生此道,這命根能連續維持這一期生命的「煖與識」,故名為根。平常說「壽命」,命即是壽,壽者長度,眾生因過去所造業,決定他在這一道的生命壽命長度,命有多長,「煖與識」就可維持多長,故云「行法」。

眾同分、異生性

(三)眾同分者,如人與人同,天與天同,依於彼此相似,假立同類。分者,因也。同類的有情眾生,同作某種事業,同以某種欲望為樂因。因造業相似,所樂相同,果報也類似。有這些同類,故假說這是某一眾同分眾生。

(四)異生性者,眾生虛妄計度,有個實在的我身,有實在的地水火風等法,不與聖人「無我、無法」二空智性相同,依於聖凡相對,假立說眾生是異生性。凡夫的「見解、煩惱、造業、受果」都與聖者異類不同,故假說凡夫是「異生性」。

此性非指佛性,乃習與性成的性。如人輕率浮躁,多從獼猴中投生;如人狠毒,多從蛇蝎來投胎的。這是習氣使然,故云異生性。若以佛法修行,斷除見思、塵沙、無明煩惱,證入聖人之位,觀照智慧都與聖人相同,即名「同生性」。

無想定、滅盡定、無想報

(五)無想定者,外道厭惡第六意識的「想心」,作意求伏滅想心,待功用淳熟,令前六識心及心所一切不現行,惟有「第七識的俱生我執,與第八識」仍在心中,不離根身。依此身心分位狀況,假立為「無想定」。何謂厭惡想心?想如病,想如癰,想如箭。唯有無想,寂靜微妙。這要依第四禪天的禪定,滅伏第六意識心法,達到無念無想。

(六)滅盡定者,小乘三果以上的聖人,欲暫時止息「受、想」的勞苦思慮,依無色界天的非想非非想定,遊歷觀照無漏法,以為加行,乃得趣入「滅盡定」。在「六識心王心所」及「第七識染分心聚」皆滅盡後,一切感受思想一時滅盡,無見聞覺知,「出入息亦盡」的狀況,假立為「滅盡定」。

如迦葉尊者,遵佛囑咐,持佛的衣缽,入滅盡定。等到彌勒成佛時,才「從滅盡定覺,齊整衣服,偏袒右肩,右膝著地,長跪合掌。持釋迦牟尼佛僧迦梨,授與彌勒」。

(七)無想報者,外道修無想定,既得成就,捨掉此身後,生在第四禪天。五百劫中,前六識心及彼心所長時不行,惟有「第七識俱生我執,與第八識」仍在。攬第四禪中的微細色質為身,這微細色即第八識所變現的相分,依此色心分位假立為「無想報」。無想報者,壽長五百劫,因無第六識心想,故不聞佛法,屬於學佛八難之一。

無想報者,壽命將盡時,第六識心想還生,見到未來世將投胎受生的中陰身,生起不正見說:「我本謂呼寶有涅槃,懃苦求之。今見未來,還有生處,定知一切無有涅槃。」因毀謗無有涅槃,故死後墮入地獄。

名身、句身、文身

(八)名身者,萬法皆有個別名稱,以詮釋諸法獨有的性質,如眼、耳等種種名字。句身者,以句子詮釋諸法的差別性,如眼無常、耳無常等種種道理。文身者,文即是字,是名稱與句子所依賴的元素。

閻浮提眾生,「眼、耳、意」三種根識,特別銳利,故約耳識可聽的「語言」假立名句文字,依眼識可看的「書冊」假立名句文字,依意識可思惟的「心想」假立名句文字。

遠古時代,使民結繩交易,本無「名、句、文字」,後世為辨別萬法,故假立「名、句、文字」,以應付複雜的人際關係。蘇軾〈石蒼舒醉墨堂〉詩云:「人生識字憂患始,姓名粗記可以休;何用草書誇神速,開卷戃恍令人愁。」人間有了「名、句、文字」,即有分別心,所謂「天下皆知美之為美,斯惡矣。皆知善之為善,斯不善矣。」美醜、善惡,都是假立的概念,何有實法!

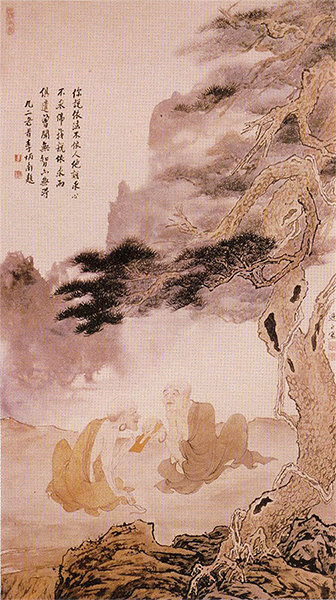

(江逸子《松蔭論道》)

(江逸子《松蔭論道》)

【前期連結】古風