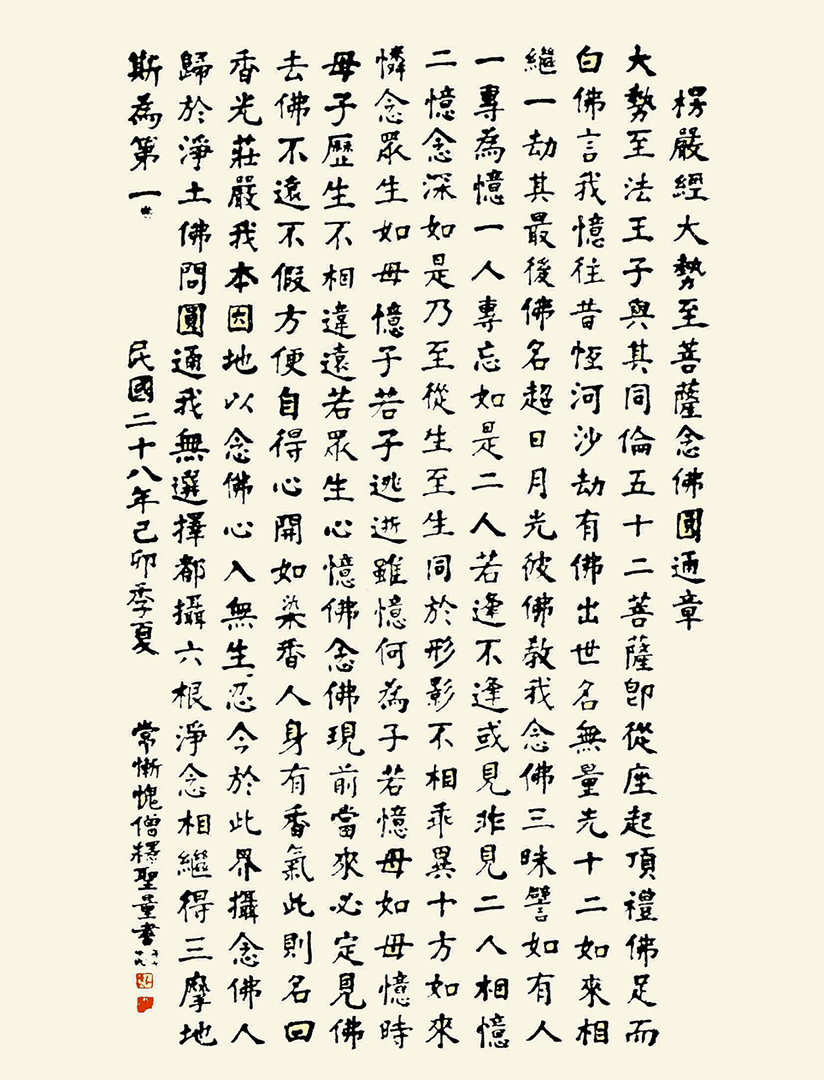

〈大勢至菩薩念佛圓通章〉,出自《大佛頂首楞嚴經》卷五,是念佛法門中非常重要的開示。

印光祖師一生非常注重弘揚〈念佛圓通章〉,他在〈淨土五經重刊序〉一文中說,《無量壽經》、《觀無量壽佛經》、《阿彌陀經》,是專談淨土的經典,而《楞嚴經.大勢至菩薩念佛圓通章》,實為念佛最妙開示。眾生果能「都攝六根,淨念相繼」念佛,哪有不現前當來必定見佛,近證圓通,遠成佛道的道理?所以將此章列於三經之後,而以《普賢行願品》殿後,以成淨土法門的一大緣起。

弘揚念佛圓通章

會性法師說,〈念佛圓通章〉專門開示念佛方法,極其簡單扼要。明朝以前,較少流通,明末,講說《楞嚴》者多,注解也多,漸漸廣為人知。崇禎年間,天台宗正相法師,單就此章作解釋,謂《大勢至圓通章科解》。清朝初年,賢首宗的續法法師,著有《圓通章疏鈔》,最為詳細。可見明末清初,已有弘傳。往後直到民初,印光大師倡導,淨宗道場才廣為弘宣。

〈大勢至菩薩念佛圓通章〉云:「都攝六根,淨念相繼,得三摩地,斯為第一。」可知都攝六根,是念佛的秘訣。謹將正相法師所撰之《大勢至圓通章科解》中,這四句經文的解釋,語譯如下:

勢至根大念佛

釋迦牟尼佛指示二十五位證聖果的菩薩與阿羅漢,各別敘述如何證得圓通。《大佛頂首楞嚴經》云:「我今問汝,最初發心,悟十八界,誰為圓通?從何方便入三摩地?」我現在問你們,最初發心修行,在六根、六塵、六識十八界中,如何開悟?哪一界是最圓通的法門?從哪一種權巧方便得入三昧?於是二十五位聖者,次第說出如何證得圓通。

聖者由十八界分別證入圓通,再合以七大「地、水、火、風、空、見、識」證得圓通。現在確切論述七大的見大如何修行。念佛屬於意根,兼攝其他五根。所謂「都攝六根」,念佛人「心存、目觀、返視、收聽」,心念佛號,眼觀佛像,攝心返視,耳聞佛聲,也就是經中所說的「一根既返源,六根成解脫」,耳根回歸本源的如來藏性時,六根便都能成就解脫。

念佛如水清珠

所謂「淨念相繼」,針對一般人念佛,心中無法只有阿彌陀佛一個念頭,頃刻轉念世間五欲等等的事情,可從清淨一個念頭開始,念念不間斷,使得清淨的念頭相繼不斷。

這個道理不易明白,現在再以比喻使意思顯明。古印度有一種寶物,名叫清珠,為什麼有清珠的名稱呢?這種寶珠落入混濁的水中,浸入水中一寸,就能得到一寸的清水,入水二寸,乃至於一尺一丈,隨著由淺入深次第沉到水底,全部的水沒有不清淨的。正是比喻念佛如清珠,投到眾生妄念混濁的心水中,而妄念的心水不得不清淨。

現在大家念佛一聲,有如清珠入水一寸,就得到一寸的清水。念到第二聲佛號,有如清珠入水二寸,就得到二寸清水。直到十百千萬無量聲佛號,如清珠往下沉墜不停止,就能使妄念徹底澄清。正是「清珠投於濁水,濁水不得不清。念佛投於亂想,亂想不得不除」,這就可以稱作「淨念相繼」。

得三昧第一法

三摩地,是三昧的不同名稱。前面經文說「我本因地,以念佛心,入無生忍」,無生法忍是由修行三摩地而證得,是舉所證得的果位,顯示能證的修行功夫。這裡經文說「入三摩地」,是舉能證的修行功夫,以顯示所證得的果位。能證的修行功夫,與所證得的果位,互相對舉,這是文章的巧妙變化。

所謂「斯為第一」,依照大勢至菩薩教導的「都攝六根,淨念相繼」,是得到念佛三昧的第一妙法。修行先要站穩腳跟,不要像毛道眾生飄搖不定。應該像老鼠鑽咬穀倉地窖,只要從一個地方咬,就會有進入的地方。如果東咬西咬,永遠也沒有穿透解脫的通道。古德說:「若欲徑路修行,惟在一心念佛」,如果要簡易迅速的修行路徑,就是一心念佛。這是念佛三昧的格言。

都攝六根,既然是念佛的無上妙法,其行相、念法、功用、以及所收攝的根基為何?印祖開示說,念佛時,心中(意根)要念得清清楚楚,口中(舌根)要念得清清楚楚,耳中(耳根)要聽得清清楚楚。意、舌、耳三根,一一攝於佛號,則眼不會東張西望,鼻也不會嗅別種氣味,身也不會懶惰懈怠,名為都攝六根。都攝六根而念,自無污雜妄念,故名淨念。淨念,必須要常常相繼不斷,能淨念相繼,久而久之,則得念佛三昧。故云:「得三摩地,斯為第一。」

本業精不散亂

都攝六根,注重在聽。欲都攝六根,淨念相繼,無論行住坐臥,常念佛號,或出聲念,或心中默念,皆須聽己念佛之聲,字字句句,聽得清楚。儻能如是,則業消智朗,障盡福崇,善根增長,凡所作為,皆悉順遂。士農工商之職業,不但了無妨礙,且能啟發心靈,精於本業。以心不散亂,作事有主,如理亂絲,神凝則易,心躁則難。

【前期連結】只要功夫熟 何愁路不通