二明觀盈縮者:通途教觀,具如前文五根中說。今明念佛三昧,亦有四教不同。

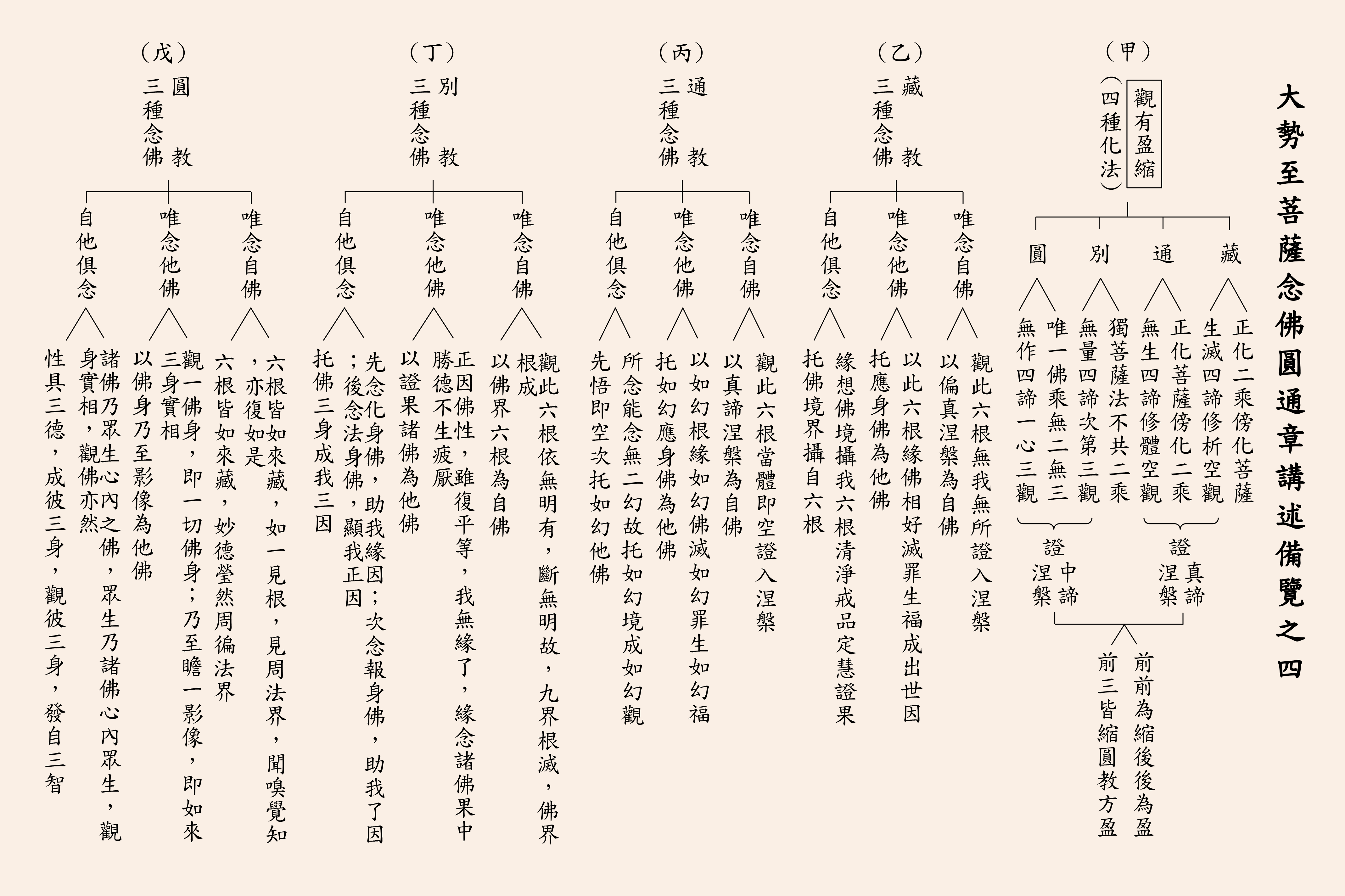

請打開講述備覽之四。上次介紹過,釋義本身分成四個大段:次第宗旨、釋菩薩名、正釋圓通、問答總結,這裡講第三大段「正釋圓通」,蕅益大師正式詮釋念佛圓通的道理。跟前面解釋其他的圓通一樣,分成三層意義:一明境有通別,二明觀有盈縮,三明證有本迹。

明所觀境

第一層意義就是所觀的境界。所觀的境是什麼呢?因為是用「根大」來念佛,所以所觀的境指的是六根。第二是能觀的心識,在我們凡夫地位最重要的是用第六意識,這個是能觀的心。

這裡有一層大家要弄清楚,就是六根在念佛,六根不是能念嗎?怎麼說是所觀的境界呢?能、所要弄清楚。

六根是能念,而我們是怎麼念佛的?用什麼念佛?是用眼耳鼻舌身意這六根念佛,但這是怎麼念?六根怎麼念佛呢?後面有一個主導者是第六意識,所以第六意識是能觀的心,六根是所觀的境。因為第六意識指導六根怎麼念佛,所以就能念、所念而言,六根是能念,佛是被六根所念。

但是就觀慧這一層說,又高一層。所以我們在介紹所觀境的時候,有念自佛、念他佛、雙念自他佛。如果是念自佛,只有一層的能所;如果是念他佛和雙念自他佛,就有兩層能所。能、所要弄清楚。

第一大段,境有通有別,有的只用一單根,這裡大勢至菩薩是「都攝六根」,它是通,總起來,六根都用上。

明能觀心

接著介紹能觀的心識──第六意識。

不是普普通通的人就能來修此觀。平常眾生的第六意識是什麼呢?

《八識規矩頌》告訴我們:「動身發語獨為最」,能夠發動我們的身、口,就是外面的五根,去造作殺盜淫等等。一般眾生都在造業,動身發語獨為最。

造了什麼業呢?「引滿能招業力牽」,造了引業、滿業,將來這引業、滿業就帶著第八識,到相應的地方去投胎。一投胎,引業就成了正報;其他的依報,所有的生活資源,都是由滿業來招引的。學唯識就可以了解這些道理。

學佛的人,第六意識就不一樣了。你學了佛,了解佛理,所以要修觀,就隨順經教所講的道理,如法如理的起觀照。這時,就跟一般眾生的第六意識不一樣,是慢慢地轉成妙觀察智,而且是心王和心所,凝聚的、整聚的心,這在唯識學上叫做相應的心品,就在這當中修行定、修行慧。

所以第六意識是能觀的心,是主導地位。有什麼不一樣呢?就是隨著這一念心,體悟到的佛法有多少,有的人體悟得深,有的人體悟得淺,所以就會體現在念佛的工夫上。我們為什麼要解行並進呢?行就是了,何必要解?關鍵點就在這裡。

觀有盈縮

上面說:「明觀盈縮者」,能觀的心,了解佛法有淺有深,有權有實,你體會的是方便法,還是真實法?也不一樣。

蕅祖是根據天台教理來判釋《楞嚴經》,所以我們得先介紹,天台把佛這一代時教所有的教法,分成四個層次,淺深不同的四個層次,叫做四種化法。

請看講述備覽四的(甲)這一綱「觀有盈縮」,有擴大有縮小,有淺有深,其實就是離不開四種化法,也就是四教。

學天台必得了解藏、通、別、圓,我們沒有辦法細講,若細講就不是講〈圓通章〉,光講四教就得講好幾個小時,才有辦法弄清楚。初學的先有這個印象,至少知道有大致的輪廓,當然老同學聽過幾次,就知道了。

【前期連結】念佛圓通章講記