教化因緣

《賢愚經》,亦稱《賢愚因緣經》。本經經文一開始,便描寫著這樣的故事──

釋迦牟尼佛在菩提樹下初成正覺之後,觀察眾生的機宜,發覺眾生難可教化,若住於世,於事無益,不如即刻入涅槃。

此時,梵天王遙知佛陀心之所念,便從天上下至閻浮提,來到佛陀面前,殷勤勸請佛陀,莫速入涅槃。世尊卻回答梵天王:「眾生無始以來為塵垢所蔽,且耽著世樂,沒有絲毫的解脫之心,並非我不願度化他們啊!」

梵天王聽聞佛陀如此說,趕緊跪倒在佛陀跟前,向佛陀請求:「現在正是眾生善根成熟之時,眾生正適合接受教化。在過去無數劫中,世尊您不惜捨棄妻子、兒子,乃至於自己的生命,只為求得一首偈頌,做為可讓眾生了生脫死的法藥。為何如今會不惦念眾生,而急於入涅槃呢?」

於是梵天王便開始訴說,過去世中,佛陀為了眾生的慧命,六個求法的故事:不惜捨棄妻兒給予夜叉果腹,剜肉身燃千燈,斲千支鐵釘於自身,投身於十丈火炕之中,割肉餵鷹,乃至於剝皮作紙、析骨為筆,用血和墨書寫偈頌。

至此,佛陀才受梵天王之請,開始一生的教化志業;佛法僧三寶,也才因此而出現於世間。

成書中國

關於《賢愚經》的成書過程,頗為獨特。並非像是一般的佛典,透過諸次的經典結集而成書;也就是說,並非在西域由尊者們所結集,而是到了約北魏時期,才由中國的僧人們編集而成。

據史料記載,在北魏時代的河西地區(即今甘肅),有沙門曇學、威德等共八位僧人,一同發了個心願,要遠走他方,到各處去尋覓佛經。

他們結伴而行,往西邊出發,來到了于闐(今新疆和田地區)時,正逢當地舉辦五年一次的「般遮于瑟大會」(注)。在此法會中,各地雲集而來的諸宗長老,各依專長來講經解律,順著眾人的根性宣揚佛法。

曇學等八人,見機不可失,在會場中,趁機學習西域語言,進而分頭去聽講、抄錄,並都翻譯成漢文。

大會結束後,八人回到高昌(今新疆吐魯番),把每個人聽聞、抄寫、翻譯的文稿,匯集整理成書;接著穿越過沙漠,將此書帶回到涼州(今甘肅武威)。

當時,河西地方,有位德高望重、博通三藏的僧人慧朗,看到他們所帶回的這部經典,發覺內容發源於譬喻故事。譬喻在闡明道理時,大多兼談著善惡因果,善與惡用另一種角度來說明,也可解釋為賢和愚之間的差別,即以賢代表善、愚代表惡。慧朗為了不與其他以譬喻為名的經典混淆,特地將此經定名為《賢愚經》。

善巧說法

佛陀說法,運用種種善巧方便隨機施教,不拘泥於一定的形式。對喜愛聽道理的,就跟他講道理;喜歡聽故事,就跟他講故事。我們常聽到的「十二部經」,就是指佛陀說法的十二種方式與內容。而用譬喻的方式來宣說教義,就屬於其中一種。

在三藏經典中,屬於譬喻類的經典亦為數不少。《賢愚經》通常被歸屬於此類(但此經內容,有因緣、本事、本生、授記、譬喻五類),其他如《雜寶藏經》、《百喻經》、《雜譬喻經》等亦屬此類。本經又和《撰集百緣經》、《雜寶藏經》,稱為漢譯譬喻文學中的三大部。

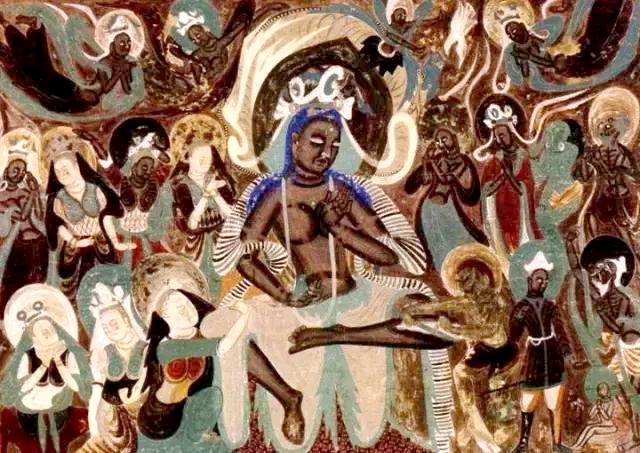

正因為本經所載的故事、譬喻淺顯易懂,所以在傳入中國後,便廣為大眾所接受;從敦煌石窟中,發現許多《賢愚經》壁畫及抄本,可見一斑。

本經內容,不出六度修行的範圍。有輕靈的寓言,有神奇的傳說,有生動的敘事,也有雋永的說理。經中各品,對它所從出的經律,有的經過刪節,有的經過擴充或修飾,隨說法者的善巧,而衍生演說經文不同的方式,就如同世尊在世說法一般巧妙。

雖然《賢愚經》並非經由結集而成,但不可否認,所記載的仍是佛陀的教誨,依然值得我們去信受奉行。

【前期連結】《大般若經》的傳譯