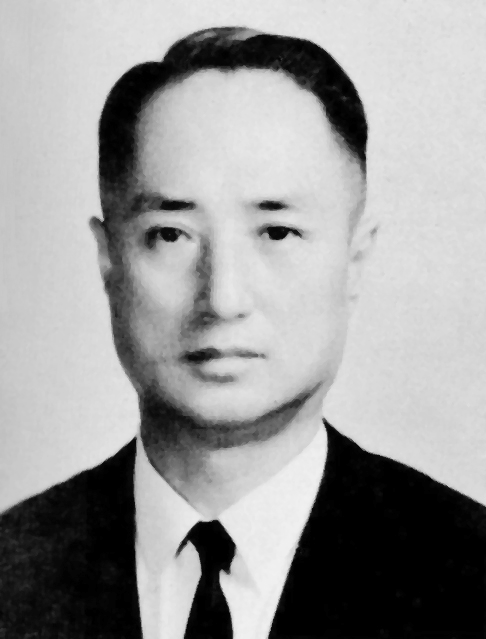

明允中先生,名誠之,一九〇七年生,湖北蘄春人。畢業於長沙師範學院中文系,一九四八年五月到臺從教,歷任臺中農業學院講師、中興大學中國文學系講師、副教授、教授。明公詩文品味甚高,兼善書法,為當代詩詞與書法名師。在雪廬老人鼓勵下,將詩作結集出版,老人並為《誠齋詩集》作序云:

《詩》、《書》、《易》、《禮》、《樂》、《春秋》稱作六經,是國學的根本典籍,其中《詩經》冠於六經之首,可知《詩經》的重要地位及偉大影響。《樂記》說:「詩言志」,詩表達的就是個人的心志,而孔子之志在於道;孔子曾經告誡他的兒子孔鯉:「不學詩無以言」,不學詩,就沒有辦法把話說得得體適當。又說:「人道敏政」,為人之道最可貴的在於辦好政事,使政治迅速昌明,以維繫社會人群。若熟誦《詩經》,但在政治外交場合卻無法應對得當,實在是為學不足,也不可取。

聖賢之道、陶練辭令、修德行政,都可以從《詩經》學得到,能成就真正讀書人所應具備的涵養,《詩經》之所以被尊為經典,不正是因為具有重大價值及深遠的影響嗎?

秦始皇下焚書令後,《詩經》付之一炬,直到漢武帝時才再傳於世,一直延續到清末,凡讀書人都勤學《詩經》。而民國初年崇尚西方文學,國詩竟又被廢棄了,一般人學起歐美所稱的新詩,甚至若有人談論國詩時,很少不被摒棄認為是迂腐朽敗。唉!以前的人學詩只是失去詩味,現在連留下的詩體都一起捨棄掉了。

明公誠齋先生對詩詞十分愛好,和我一樣開了唐詩的課程教導學生。閒暇時我們多有來往並分享詩作,他的詩句清新而氣韻寬闊,超拔絕俗,時下有些文人雅士雖也有詩作,但大多不能和他相比。近年來鑽研詩文的人更少了,幾乎像空谷跫音般稀有。明公喟嘆現代人不欣賞古詩,也想放棄作詩,我聽到後深不以為然;過了些天,明公帶著詩作來訪,我讀過後順便問他傳聞真假,明公嘆口氣說:「我是說過這樣的話。」

我安慰他說:「我們這些人寫詩是為了做生意嗎?還是為弘揚聖賢之道?若寫詩只是為了營生,那迎合巿場需求就好;若寫詩是為了弘揚大道,即使讀的人不多,仍應善加護持。萬物的盛衰存亡,如同春、夏、秋、冬四時相互運行,寒冬盡頭便是春來之時。凡有國家則必有歷史,應當有採詩官到各地去採集詩歌,瞭解民間風俗習慣;我們縱然一時不得志,又怎能不為後世留下有價值的東西?況且,一個國家的建立,應當有其禮樂文物、法令制度,這些都可藉由詩句來抒發表達,君子之道雖一時晦暗挫折,千秋萬世後未必不能彰顯,怎麼可以停止不作記錄呢?」

明公搖頭說:「拙作能弘傳詩道嗎?」我說:「您的詩是載道之詩,別人寫的卻沒有。或者說您的詩作,內在的本質勝於外在的文采,質樸無華而未能被人欣賞;但比起那些連本質都不存在的新詩,就如同文風頹壞的五代末世,野蠻不明而已。難道沒聽說過文獻為一國之寶,愛國的士人,怎麼可以輕忽呢?」

明公欣喜地說:「我聽從您的話,將來如果編印出刊,可否請您作序?」我立刻答應,不敢因為年老昏憒不善文句而加以推辭。

中華民國七十一年清明後 九三雪叟李炳南謹識

◆◆◆

雪廬老人與明允中先生志在以詩弘道,常以詩文交流,彼此惺惺相惜。明公在老人往生後,曾作〈雪公老居士挽詩〉緬懷知音,詩中寫道:「一身居正氣,萬法顯摩尼」、「詩教宏東魯,悲心繼杜陵」,將老人一生的行誼與悲願,表露無遺,足見兩人深厚的交情。

國學有詩,冠於六經之首,可知其重且大矣。樂記云:「詩言志」,孔子之志在道;訓云:「不學詩無以言」,又云「人道敏政」,若誦詩授政不達,亦不取焉。夫道也、言也、行也、士之為士者備矣,詩之為詩者,不亦重且大歟?秦火後,漢武復,衍及清末,士皆習之。國初尚西學,又廢,反師西諺稱新詩,有言國詩者,鮮不擯為腐朽。噫!曩昔亡其旨,今則遺形並棄矣。名教授明公誠齋好之,共予同以國詩課校生,餘暇輒過從示所作,句清新而氣曠逸,時彥雖間有為者,多未能若也。近歲攻是者益少,幾若窮谷跫音矣。公以時晦欲輟之,予聞深不為然;他日公持所作來訪,讀後以所聞徵虛實,公喟然曰:有是言也。予慰之曰:我儕為賈乎?抑為道乎?賈則當供巿所求,道則守缺而護之。蓋事之興替,猶四時之互運,寒至極即春之將回也。凡有國者必有史,應有采風者循於四野;縱蹇一時,惡得無助於後乎?且也,一國之立,當有其典章文物,代鳴者詩也,闇者未必不章於萬古矣,如之何可輟也?公搖首曰:拙作能如是乎?予曰:公有之,他人則無。或所作質勝於文,其視質亦不有者,乃五季之世,洪荒獷域而已。豈不聞文獻為國之寶,愛國之士,寧可忽諸?公欣然曰:吾從君言,倘付剞劂,君能為序乎?予立諾,不敢以耄荒不文辭焉。

【前期連結】道德科學研究所傳統日獻辭