〈禮運〉這一篇,也並不是全講,只講大同的意義,再說現在小康的意義,這兩個去比較。「大同」是中國 周朝的學說思想,在外國則怎麼也辦不到。對中國文化,開了悟性,或可接受。至於「小康」呢?今日之下,政府提倡這個東西,這在從前是不得已的一個事情。所謂小康者,那就不得了了。今日之下,小康也做不到啊!

咱們講這三天,也有個連貫,內容性質相同,無論大同〈禮運〉這一篇,或是〈大學〉、〈中庸〉,通通是《禮記》書上的,皆不離開「禮」字。上一次先是講《論語》,現在我們要提倡固有的文化,到底固有的文化是甚麼東西,其說不一。中國的文化脫了節,大家不知道重點在哪個地方,所以給同學們提出來講一講。

中國社會,就是五倫八德的社會,五倫大家都曉得,八德就是孝、弟、忠、信、禮、義、廉、恥,〈大學〉的格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下八綱目,都是很好。平天下,就是世界大同。怎麼叫平天下?平天下開頭這麼一句,「古之欲明明德于天下者」,也是教平天下,辦平天下的都是甚麼人啊?「物有本末輕重」,這個人開始時,他就在內部裏「格物、致知、誠意、正心」,這樣的人才能治國平天下。不是這樣的人,如咱教書,很文雅呆板的不好,不妨說幾句流行語,假如不能正心誠意,就是壞了心術的人,叫他治國平天下,那辦不到的啊!這壞人怎麼能辦好事啊?

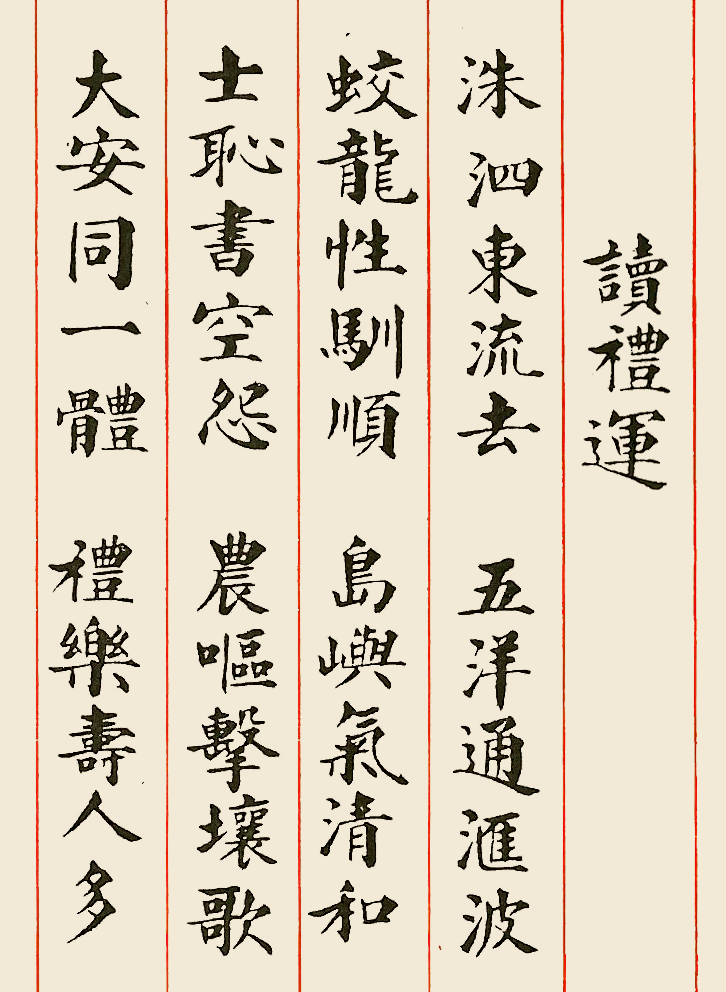

大道之行也

今天就講這個平天下了,「大道之行也」,大道,就是「志於道」的道,道的講法太多,道有種種道,這裏是指齊家、治國、平天下之道。這個道是大道,利益一切眾生,這不是大事嗎?這個大道有大道的道理,治國、平天下的道理是自然的一種道理,你違背了天然的道理不行。天然的道理就是良心,良知良能,這是性啊!「率性之謂道」,跟本性一樣,就是道。

天下為公

本性本來面目就是道,推行這個大道是甚麼原則呢?「天下為公」。從前中國所說的天下,就在亞洲這個範圍,亞洲以外有天嗎?亞洲以外有地嗎?今日之下,天下是全球,全世界,現在通通都交通開了。從前天下的範圍小,現在是範圍大了。那時候還是小範圍的,在中國的範圍,今日之下我們可以推廣。「天下為公」,天下是誰的?誰主掌天下?這個得多念中國書啊!後來歷史出了一個大皇帝,他自私自利,咱中國原來不是如此啊!

「為公」,天下是大家的,在一個天之下,下生的這些眾生,下生來就都是皇帝啊!到了後來家天下,才實行子子孫孫的世襲。子子孫孫沒有幾年,哪有甚麼罷黜?都算我的了,有這個勢力、威力、威脅。佛法說萬法無常,這個勢力一變,人民出來打倒你,子子孫孫還抄了家。自古以來的大皇帝,不抄家的很少,滅了族、抄了家。清家這個難得,中華民國很厚道,這是第一特別。

選賢與能

天下是大家的,既是大家的,必得出來一個人當領袖,沒領袖沒法辦正事。大公無私的領導人,這種人不是很難找嗎?不夠這種資格的人,不能出來當領袖,所以要「選賢與能」啊!出來領導的,選那個「賢」,有道德的,明了德,本性都露出來了。「能」,得有才幹,光有道德是好人,不行,不會辦事情也不行啊!得有德,得有才,選賢與能。選出這種人來,讓他當領袖。這個你就得看歷史,中國的三皇五帝。

三皇,那些事情都虛無飄渺了。五帝咱不說,後頭這兩個堯、舜,堯並不是選賢與能,他也是個諸侯,他不是老百姓選出來的,選出他是家族有關係。開始把這個天下公開,堯王是第一個,他到了有年紀以後,把天下捐出給舜。這一條不容易啊!大公無私啊!佛家講布施,堯王是大布施啊!這麼大的天下,天子一切都布施了,他選的人好,舜王。舜王到後來也是布施的,傳過來選能,選誰?送給禹王,連同老百姓全部送給禹。老百姓對這個人都明白,對他都有好感,都見過他的人,很高興啊!

講書跟講經不一樣,講經沒有斷了見思惑,不明心見性不能講。講書,孔子的境界我們不懂得,除孔子以外,其餘的用不著明心見性。這個人一個講法,那個人一個講法,我怎麼個講法呢?我看哪一個好,我採取那一個;都不如我的意,我自己的拿出來講,只要講的有意思,所以要看古注子。不然一個人說一個樣,你反對我,我反對你。

(待續)

【前期連結】道則守缺而護之──誠齋詩集序