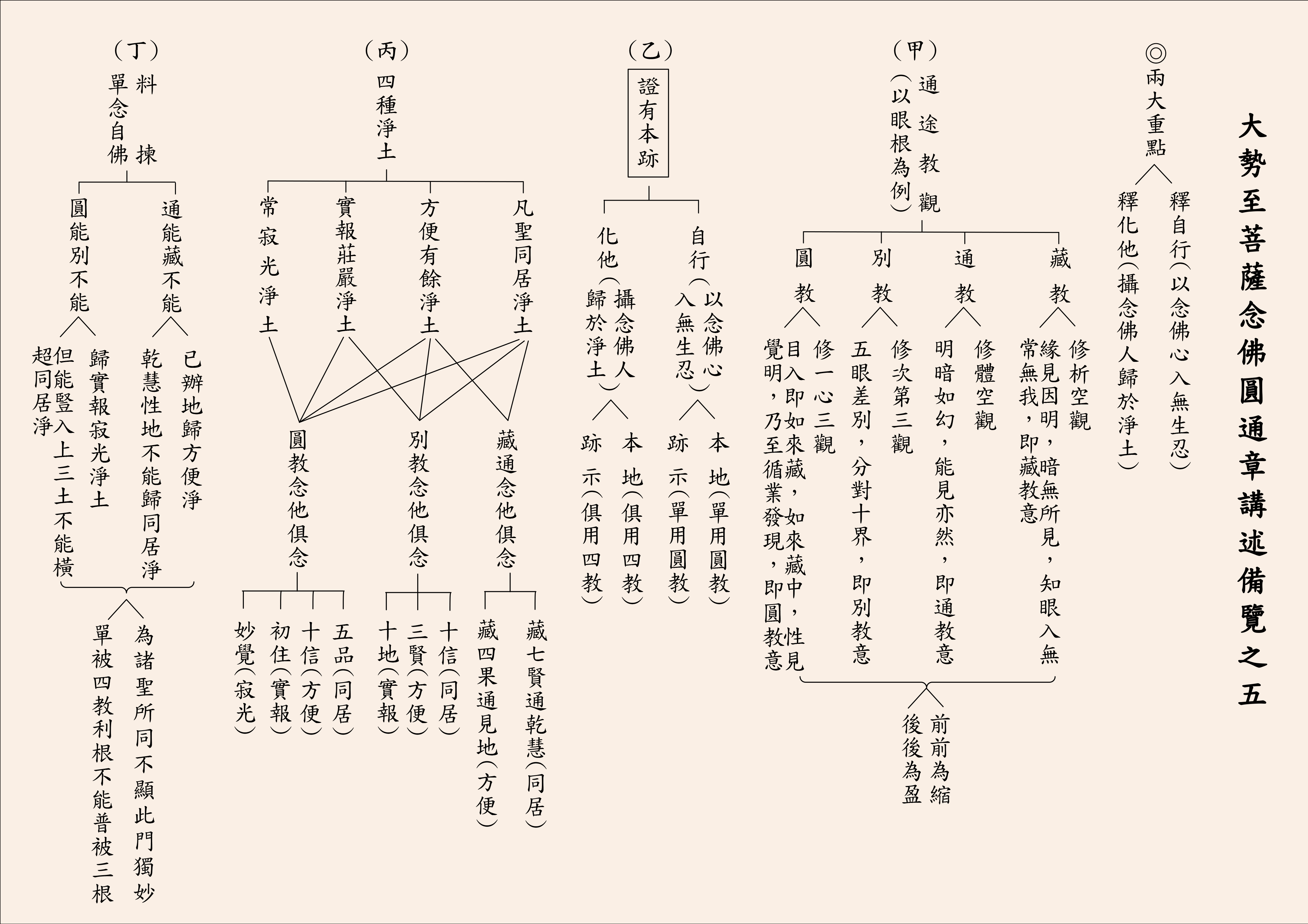

二明觀盈縮者:通途教觀,具如前文五根中說。今明念佛三昧,亦有四教不同。

觀有盈縮

為什麼立四種觀有盈縮呢?看甲表下面。

「前前為縮」,前面跟後面的比較,前面的一定是縮是淺,一定是範圍比較窄。藏教和通教比:藏教是縮,通教是盈;通教和別教比:通教是縮,別教是盈。

「前前為縮,後後為盈」。整個四教統統拿起來較量:前三皆縮,藏、通、別這三教都是前,都是方便法,唯有後面的圓教才是盈,才是真實法。

這樣分析起來,佛當初講最後圓教就行了,何必又講前三教?智者大師整理這一大藏教,知道這個道理,就發揮圓教,教我們圓教就好,為什麼又說一大堆前面三教,讓我們學得這麼複雜?

契理還得契機!說法不契機,等於閒言語。佛,還有整理的智者大師都知道,佛的主要用意,是希望大家能夠用圓教,開圓解、起圓行,而能圓證佛道。但是為防偏曲,所以說前三教;為了防止我們有所偏差,乃至於走彎曲的路子;甚至有一些根性,須從前三教慢慢引上來。所以才說前三教。

通途教觀

看釋義文。

「通途教觀,具如前文五根中說。」五根就是眼、鼻、舌、身、意,前面在《楞嚴經》都講過了,蕅益大師也注解了,所以說是前五根。六根中除了耳根圓通,在《楞嚴文句》裡面最後才講。前五根說明一般的教法,就是四教的教法,依教來修觀。怎麼依教來修觀呢?

舉個例子:大家跳著看一下,講述備覽之五的(甲)「通途教觀」。教觀就是依四教立四種觀:析空觀、體空觀、次第三觀、一心三觀,一般八萬四千法門都離不開這個。前面五根是怎麼說的呢?這裡「以眼根為例」,拿眼根圓通來說。

藏 教

藏教人所理解的是藏教的道理,「生滅四諦,修析空觀」,了解因緣所生法,其實都是無常無我,大主義要抓住。

第六意識起妙觀察智相應心品,來觀眼根,修眼根圓通。眼是能看東西,我們一看日光燈亮了,這是能見。

「緣見因明」,前面《楞嚴經》講眼根圓通的時候,講到這個了。所以會見到日光燈,「因明」,是因為有光明,因為有光線,這還是講得簡單。進一步講,眼識九緣生,能夠看到東西,要有九個因緣才行。第一個是有光線,一旦暗了黑漆漆的,什麼都看不見。還得要有距離,把日光燈貼到眼根來,也看不見。這樣有九個因緣,才能看得見,這是「緣見因明」簡略的講。

所以會看見日光燈是因為有光明。「暗無所見」,一旦黑暗下來,什麼都看不到。既然能看見東西是因緣所生,所以緣生緣滅,「知眼入無常無我」,眼入就是眼根。色塵所以會讓我們看到,就是從眼根入進來,產生眼識而有所分別。所以十二處又叫十二入,十二處是六根六塵。知道眼根無常無我,就悟入空。「即藏教意」,悟入空就可以證到真諦涅槃。

通 教

第二個是通教。有通教教理的程度,依教「修體空觀」,知道一切法如幻如化。

既然是幻化,明眼人就可識破,當體即空,「明暗如幻」,光明和黑暗沒有實質,如幻如化。既然所緣的境界是這樣,「能見亦然」,能看見東西的眼根也是如幻如化,那就悟入真諦,證得真諦涅槃,「即通教意」。

別 教

別教,依別教道理「修次第三觀」,別教是了解無量四諦,一切都是無量,所以眼根也無量。怎麼無量法呢?十法界眾生的眼都不一樣。

一般的眼是凡夫眼,凡夫眼有人有近視、遠視、亂視,甚至有青光眼等等,都不一樣,都是肉眼。天道眾生有天眼。二乘人證到真諦,看到東西能直接入空理,這是慧眼。至於菩薩是法眼,對於一切宇宙萬法都了解,破了塵沙惑,得法眼。佛是佛眼,更徹底。

所以「五眼差別」,都是因為我們的如來藏被無明覆蓋住了,淺深不同,所呈現的眼也不同。所以五眼就「分對十界」,分別對應十法界。既然如此,得一步一步地,先修空觀,有慧眼;修假觀,有法眼;最後修中觀,得到佛的佛眼|「即別教意」。

圓 教

圓教人知心、佛、眾生三無差別,知道無作四諦的道理,可以「修一心三觀」。怎麼修呢?

「目入即如來藏」,目入就是眼根,換個名稱而已;眼根是如來藏不變隨緣所變造的,所以隨緣不變,眼根當體即是如來藏。

「如來藏中,性見覺明」,在如來藏裡頭,如來藏的性體具足見,見就是眼根,具足眼根;眼根是天然性德,覺明就是本來覺,本來就具有覺性,能明,能看見真相。這講的是隨緣而能不變,性見覺明。

「乃至循業發現,即圓教義」。「循業發現」,天然的性德,因為眾生業力淺深不同,所以德用所發現出來的,各各不一樣。拿凡夫眾生來講,同樣這一盆水,我們看到的是水,天道眾生看到是琉璃,鬼道眾生看到是一灘膿血,地獄眾生看到的是一片火海。眼見為憑,眼見怎麼足以為憑?你的眼就不行。所以提昇能觀心識的能力,這多麼重要!那怎麼辦?修觀。所以要依教修觀,學教修觀。

「前前為縮,後後為盈」,眼根是如此,其他五根通途教觀,通通都是這樣。

這是把蕅益大師前面注解五根的情形,算是講一個大略。

【前期連結】念佛圓通章講記