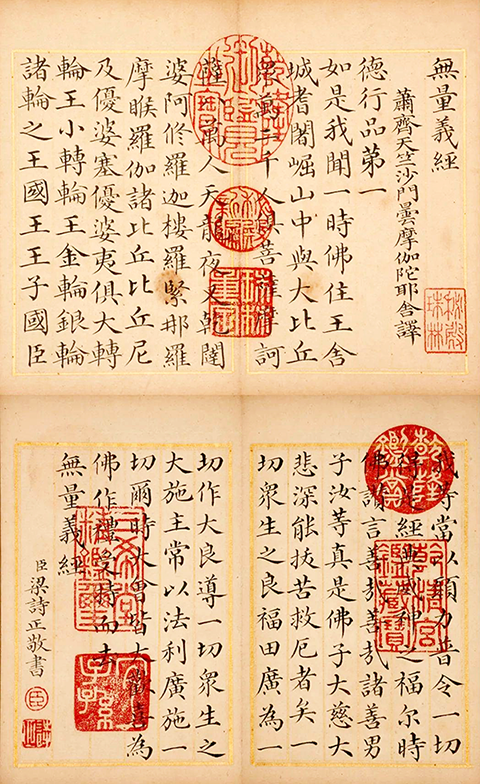

《無量義經》的開頭這麼述說著:

在王舍城 耆闍崛山中,慈悲的佛陀正與大眾齊聚,其中有文殊師利、彌勒、觀世音、大勢至等,八萬位菩薩摩訶薩,每一位都擁有不可思議的功德,也都是法身大士。

他們具備了禪定跟智慧,心中常保持著寂靜,所以清楚知道萬法的體性與相狀,也知道眾生的根機,因此可用無礙的辯才,轉非常深妙的法輪,能做為眾生的真善知識、大良福田、不請之師。

與會大眾之中,也有大智舍利弗、神通目揵連、慧命須菩提、頭陀大迦葉等,一萬二千名大比丘眾,每位都是大阿羅漢,都已經斷除煩惱的繫縛,獲得真正的解脫。

大眾之中還有許多天龍八部鬼神眾、四眾弟子、大小轉輪王,各自帶著百千萬的眷屬,一起來到會場,旋繞佛陀百千匝,用香華來供養佛陀。

這個時候,有一位名叫大莊嚴的大菩薩,看大眾都坐定後,就和八萬位菩薩,共同來到佛前,深深地頂禮,供養種種上好微妙的物品。他們跪在佛前,用偈頌來讚揚佛陀的種種相好功德、神通智慧。

稱讚完畢,大莊嚴菩薩與八萬位菩薩詢問佛陀:「菩薩想要快速地成就阿耨多羅三藐三菩提,應當要修習什麼法門呢?」於是佛陀便在種種的天花、天樂、天香、天味、天衣供養中,開示了可快速圓滿菩提的實相,一法生無量義的奧妙義理。

聞名見書

早在姚秦時代,鳩摩羅什大師翻譯出《法華經》,經文的一開頭便提及了這部《無量義經》。但在《無量義經》傳入中國被翻譯出來之前,大家對這部經是只聞其名不見其書,不知道那是一本怎麼樣的經書。所以在這近百年的時間裡,凡講解《法華經》的人,每逢講解經文至此,莫不缺而不談,喟然而嘆,極思求見此《無量義經》。

到了南朝 蕭齊時代,有位武當山的比丘慧表,他原本是北方羌族的後代,姚秦偽帝姚略的姪子;當姚秦被滅之日,便被晉朝的何澹之所救。

慧表自幼就表現出聰明慧黠的一面,而何澹之也把他收為養子。過不久,等慧表年齡稍長,何澹之便尊重他的意思,讓他剃髮出家。

此後,慧表就一心向道,非常勤苦地修學。為了能覓得良師及珍書,在佛法上精進用功,時常不顧自身的安危,深入險地,走遍大江南北,四處參學遊歷。

在蕭齊 建元三年,他又再次出門,想去拜會奇特的人物,及搜尋秘藏的經典,遠遠到達當時的嶺南(即今廣東一帶)。在廣州的朝亭寺中,他遇到了一位來自印度 中天竺的奇人—沙門曇摩伽陀耶舍(意譯法生稱)。

此西天比丘善長隸書,而且能口說漢語,他從天竺來到中國,就是為了要傳這一部《無量義經》,但卻一直沒有找到適合的人。慧表知道後,便不惜心身二力,非常殷勤地勸請曇摩伽陀耶舍將經法傳給他。如此經過了一個多月,終於感動了曇摩伽陀耶舍,將這部《無量義經》傳給了他。

翻譯完成後,慧表帶著它回到北方的武當山。等到蕭齊 永明三年九月十八日,校對的工作完畢,慧表才恭恭敬敬地高捧著經文出山,正式地對外流通此部《無量義經》。

法華開經

此《無量義經》,只有一卷,分三品,共七千四百餘字。就如同其他的宗派一樣,法華一宗(即天台宗)亦有其所尊崇的主要經典,除了大家所熟知的《妙法蓮華經》之外,並稱為「法華三部經」的還有《觀普賢菩薩行法經》(又稱《出深功德經》),及此部《無量義經》。相對於《法華》本經,《無量義經》稱為《法華經》之開經,而《觀普賢菩薩行法經》稱為《法華經》之結經。意即佛陀在說《法華經》之前,先說了《無量義經》做為前導;在其之後,接著說了《觀普賢菩薩行法經》做為延續。

《無量義經》做為《法華經》的前導,實有替《法華經》鋪路的功用,經文中所提及的言論(四十年來未曾顯實)、義理(無量義自一法生)、譬喻(井河池海,水性是一),皆與《法華》無二無別,同一法味。

因此,這部「本從諸佛宮宅中來,去至一切眾生發菩提心,住諸菩薩所行之處」的《無量義經》,卷秩雖小,卻義理完備,能令眾生快速圓滿菩提,與《法華》一經令人畢竟成佛,有異曲同工之妙。

【前期連結】《賢愚經》的傳譯