《彌陀要解》研討紀實

廣陳彼土依正妙果以啟信

(依報妙).廿四

●雪窗研學小組

【經文】

即以食時。還到本國。飯食經行。舍利弗,極樂國土,成就如是功德莊嚴。

即以食時。還到本國。飯食經行。舍利弗,極樂國土,成就如是功德莊嚴。

【要解】

又顯在娑婆則濁重惡障,與極樂不隔而隔;生極樂則功德甚深,與娑婆隔而不隔也。

飯食經行者,念食食至,不假安排。食畢鉢去,不勞舉拭。但經行金地,華樂娱樂,任運進修而已。

又顯在娑婆則濁重惡障,與極樂不隔而隔;生極樂則功德甚深,與娑婆隔而不隔也。

飯食經行者,念食食至,不假安排。食畢鉢去,不勞舉拭。但經行金地,華樂娱樂,任運進修而已。

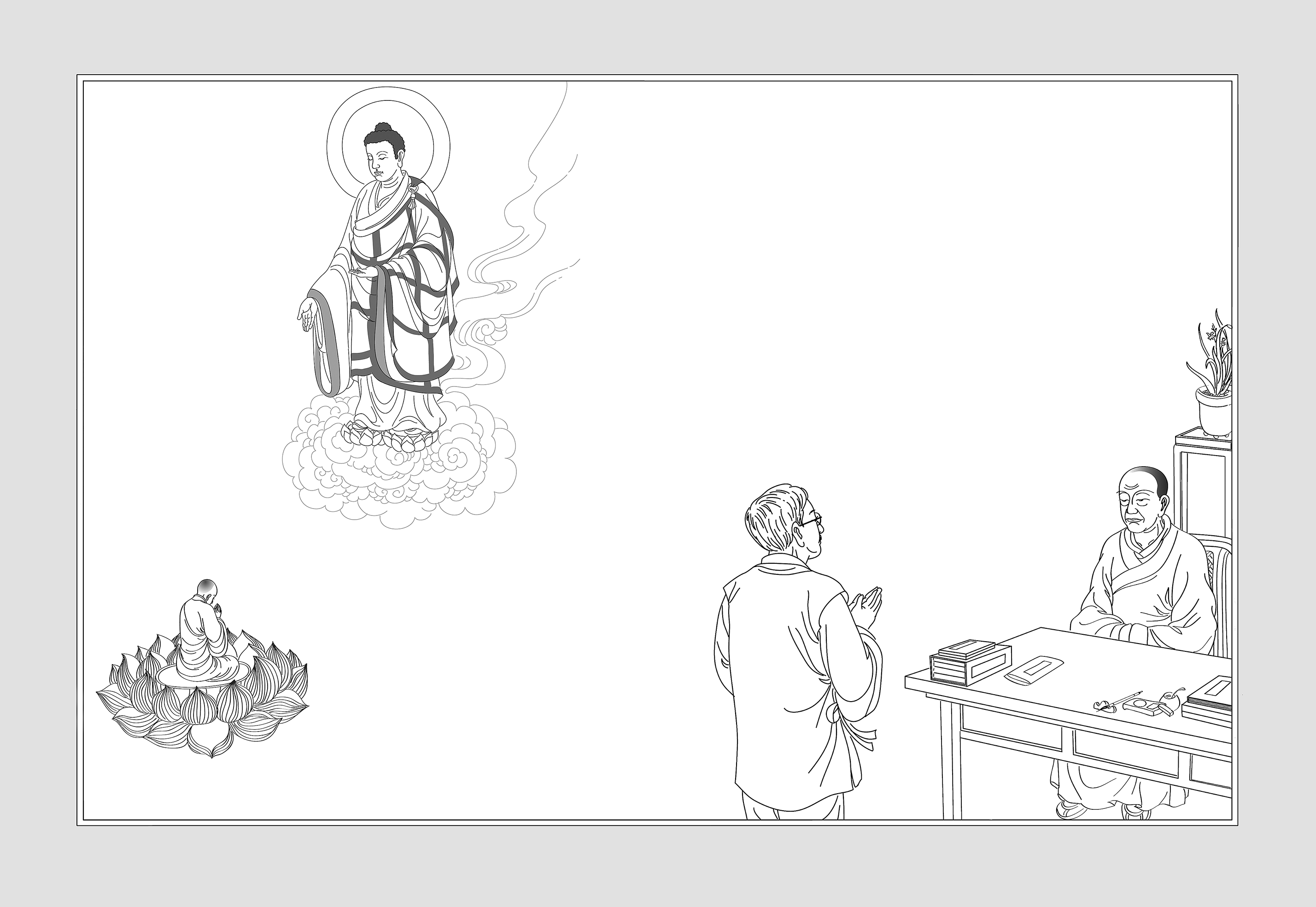

【圖說】平常就去佛不遠, 臨終時一下子佛就接引走了,真是隔而不隔。( 圖: 智藏)

〔研討〕

問:「與極樂不隔而隔」、「與娑婆隔而不隔」,蕅祖要強調「隔」還是強調「不隔」?

答一:因眾生濁重惡障,所以使原來不隔的變隔,所以是強調隔。

答二:這一段對娑婆世界是強調不隔,雖與極樂世界隔,但居於鼓勵作用,故強調不隔。

答三:一般凡夫就是隔,蕅祖強調不隔,就要去感受裡面的意義。

如《圓通章》「去佛不遠」四字,「若眾生心,憶佛念佛,現前當來,必定見佛,去佛不遠。」看看那些往生的人,平常就去佛不遠。臨終時一下子佛就接引走了,真是去佛不遠,真是不隔。

如果知道這個道理,平常憶佛念佛,就要真正深信去佛不遠,現在能去佛不遠,將來有一天就會不隔。

尤其在受苦受難,見不到陽光的漫漫長夜,會氣餒,會灰心,如果知道「不隔」,知道「去佛不遠」,那我們的心就有定見,就會繼續奮發向前,終於會柳暗花明。

問:請問歷史上,娑婆世界有沒有與極樂世界隔而不隔的人?

答:慧遠大師,他三次看到阿彌陀佛,看到極樂世界,他和極樂世界即不隔礙。

法照大師,一日入定往極樂世界,看到阿彌陀佛旁邊,有一位穿著破爛衣服的出家人,即是當世的承遠大師,於極樂世界侍於佛側;法照大師大為驚悟,後來便登南嶽衡山,師承遠大師,從受淨土法,開始修持念佛法門。他們都是隔而不隔,身在娑婆,和極樂世界沒有隔礙。

問:慧遠大師、承遠大師、法照大師,還有遵式大師(慈雲懺主),他們為什麼能將娑婆世界、極樂世界聯通一氣,和極樂世界沒有隔礙,他們為什麼做得到?

答:他們有佛的威神力、三昧力,及修行功德力,一心不亂是定力,他們都得念佛三昧,有這三力就可以與他方世界不隔。這是依據《般舟三昧經》,所以歷來祖師為什麼修般舟三昧,就是要當生見極樂世界。

《般舟三昧經.行品第二》:「菩薩如是持佛威神力於三昧中立,在所欲見何方佛,欲見即見。何以故如是?颰陀和!是三昧佛力所成。持佛威神於三昧中立者有三事:持佛威神力、持佛三昧力、持本功德力,用是三事故得見佛。」

問:為什麼《便蒙鈔》要把這兩段判為「法門甚深」?

答:《阿彌陀經》整個主體以實相為體,每一段經文都是以實相為體,信願行是修行方法。所以極樂淨土就是甚深法門,每一句經文都是和實相相應,都是由實相彰顯出來的法門。

問:前面在解釋神足時,《便蒙鈔》有說「神足非作意通,乃法爾如然,法性之理」,請問「非作意通」是什麼意思?

答:蕅益大師的《法華會義》裡面講,小乘阿羅漢的天眼通,是要作意才能看得到三千大千世界,如果不作意就看不到。依此類推,小乘的神足通也要作意。例如舍利弗尊者,入定可以見到三千大千世界,但出定就見不到了。

可見,大乘法身菩薩跟小乘阿羅漢,神通有這樣的差別。所以這裡講,極樂世界的神通,不是小乘阿羅漢的神足通,是法身菩薩不用作意的神足通。

問:這一段經文是「廣陳彼土依正妙果以啟信」,啟發我們對極樂世界的認同及信心。請問是否欣羨:「念食食至,不假安排。食畢缽去,不勞舉拭。但經行金地,華樂娛樂,任運進修」?

答:往生極樂世界,最重要須發成佛的心,在娑婆世界對成佛沒有興趣的人,對這一些也不會有興趣。他寧可挪下很多時間去造業,往生極樂世界對他而言未必有興趣。而對於發菩提心的人,急著要成佛,要離開娑婆世界,那才會嫌煮飯費時,對這種人,往生淨土才會有迫切需要。

【圖說】「念食食至,不假安排;食畢鉢去,不勞舉拭。」急著要成佛,想離開娑婆世界,才會嫌煮飯費時。

(待續)

【前期連結】《彌陀要解》研討紀實