楊仁山居士(一八三七~一九一一),名文會,字仁山,安徽石埭人,是晚清至民初著名的佛教居士、學者,近代中國佛教復興的先驅之一。他一生致力於佛學經典的編輯、刊行與弘揚,將許多失傳佛經再次發行,對佛法命脈的延續產生重大的影響,被譽為「近代佛教復興之父」。

居士一向主張「念佛為宗,學經為緣」,在〈學佛淺說〉一文中,不僅說明了世間法與出世法的關係,闡述如何依根器選擇學佛方法,並勉勵修行人應專心信受念佛法門。居士指出,念佛是佛陀為普度眾生特別開設的方便法門,最適合初學者修行,簡易而穩當。語譯如下:

古聖契機教化

古代聖人所制定的教化,有世間法也有出世間法。

黃帝、堯、舜、周朝的治國之道,和孔子的學說,雖屬世間法,但也隱含出世法的智慧。諸佛菩薩自利利他的菩提道,雖為出世法,但也涵蓋了世間的處世之道。世間法局限於此生,不足以脫離生死輪迴;而出世法則透徹生命的本源,能夠讓人永遠脫離輪迴。

此外,世界的生成與毀壞、眾生的變化,都是凡俗情見所無法理解的。佛門弟子若能精進修行,斷除一切煩惱,開顯本具的光明靈覺,便如同陽光無礙地普照山河大地般,對宇宙人生的真理,通達無礙,無所不知,這難道不令人欣喜?

三種學佛途徑

那麼,若想學佛,應當怎麼做呢?

答案是:「隨個人根器的差異,修行方法也會不同!」

上根利智者,一學佛就直下斷除凡夫知見,開悟徹見本性,光明智慧和慈悲功德完全顯現,不須依賴修行證悟,對於生死和涅槃,皆能以平等心看待。這種根器,在唐、宋時代曾出現,但近代則非常稀少了。

其次根器者,透過理解佛教教理,進入佛法智慧之門。先讀《大乘起信論》,研究明瞭後,再閱讀《楞嚴》、《圓覺》、《楞伽》、《維摩》等經,逐漸深入《金剛》、《法華》、《華嚴》、《涅槃》諸部,以至《瑜伽》、《智度》等論。然後照著所了解的義理去實行,行到極處的境界,遠離一切分別情見、語言文字,就能證入不生不滅的一真法界。但仍須回向淨土,面覲彌陀,方能永斷生死,成就無上佛道。這就是先求廣博,再致力精要,然後還歸簡約的方法。

再其次者,用三根普被的淨土念佛法門,專信阿彌陀佛的佛力接引,發願往生,隨自己能力,讀淨土經論,或讀淺顯易懂的書籍。即使不深入經典,只要單持彌陀名號,一心專念,也可以往生淨土。

這三類人學佛,見佛證道的時間,雖有快慢不同,但同樣能超脫生死,永免輪迴。

研經為防疲懈

有人問:「既然同是見佛證道,為何不一概用『淨土念佛』法門,讓修行更省力?」

居士回答:「凡夫習氣深厚,如果只是專念佛名,時間一長,容易感到疲倦和懈怠,心便隨著外境而起伏,往往走入歧途而不自知。所以必須以深妙經論為基礎,來消除妄想情執,激勵志氣,勇往直前,才能避免在修行中途退轉墮落啊!」

世法如水泡沫

又有人問道:「上文所說的出世法,怎麼能涵蓋世間法呢?」

居士認為:「佛法的目標在於開顯本具之心性,真如本性如同水,世事就如同水面上的泡沫,有哪個泡沫不是由水而生起的呢?世間萬事萬物,又有哪一樣不是由心性而生起的呢?你只要精進用功,一心念佛,專心研修佛法,自然深信我的話絕非虛言!」

學三藏念彌陀

雪公曾開示:「白衣學佛不離世法,必須敦倫盡分;處世不忘菩提,要在行解相應。」世間中的每一個處境,都是修行的道場,無論是家庭、工作還是社會,都應以厚道待人,在五倫上盡自己本分,這樣便能開發出我們本具之佛性。同時,在尋常日用中,不忘發起上求佛道、下化眾生的菩提心,將學到的佛法落實於生活,才能真正體會佛法的真實義。

「廣學三藏教,不改彌陀行」是雪公一生的教化方針,他勉勵弟子、在解門上不妨廣泛研讀三藏經典,而在行門上則以淨土法門為正行,一心念佛,發願往生淨土。這樣的弘法理念與楊仁山居士的論述,如合符契,雪公自稱是楊仁山居士的「私淑弟子」,其來有自。

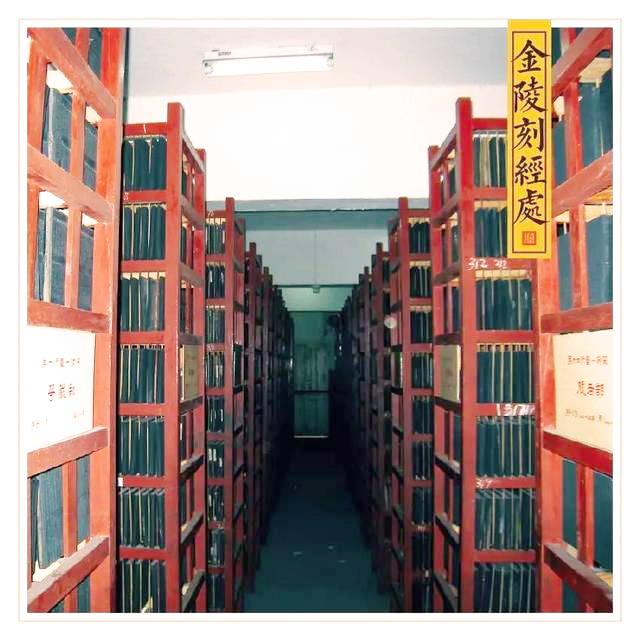

(楊仁山居士創建金陵刻經處)

【前期連結】寸香齋