(點擊可放大)

(點擊可放大)

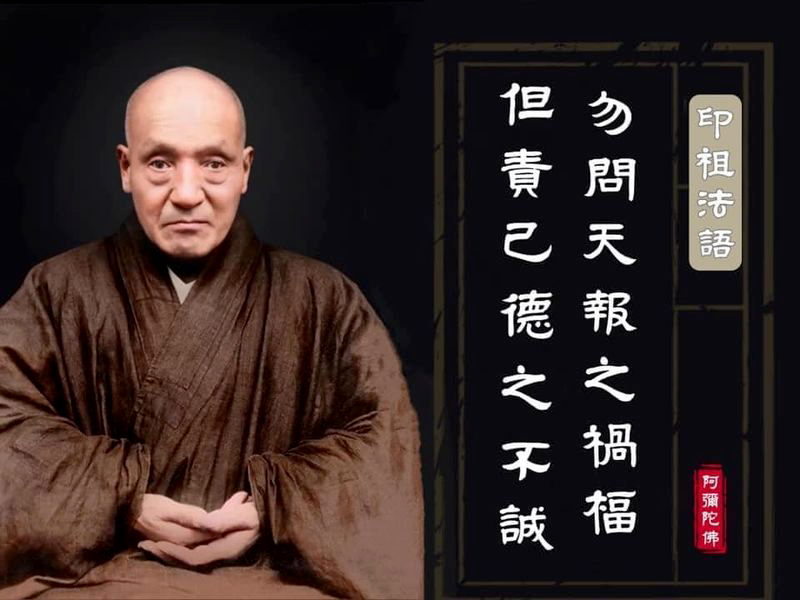

一、平時

不生慚愧則是我慢

印祖更直接說明為何「念佛人多,往生人少」的真正原因之一,在回復鄭琴樵居士開示中,印祖說:

佛所說一切法門,雖高深玄妙,圓頓直捷,皆須斷盡煩惑,方可了生脫死。若斷而未盡,則尚不能了。況完全未斷者乎。

唯念佛法門,仗佛慈力。若有真信切願,至誠念佛,無一不往生者。然念佛人多,往生人少者,以愚癡無知,只求來生人天福報;或不生慚愧,常行不孝不慈,不忠不義等事,心與佛背所致。過在自己,非佛不慈悲也。

若其人未發心念佛前,曾作諸惡,今既念佛生大慚愧,痛改前非,則亦可決定往生。佛視眾生猶如親生兒女,兒女不依父母之教,父母無可奈何。眾生若肯改過遷善念佛,佛決定於彼臨終親垂接引也。

通途法門與念佛法門之難與易,印祖在此更進一步強調,自力與佛力的天壤之別,換句話說,末法的眾生若自不量力,那有可能是另一種我慢的態度。也進一步分析,念佛人多而正念捨報者少的原因,主要是愚昧無知,只為了五欲六塵的貪染,求來生人天福報,那必然是凡夫內心與佛心背道而馳了,怎能怪佛的不慈悲呢?

那麼真正的態度又是如何?

印祖認為唯有「至誠懇切」,才是把持正念捨報(了生脫死)的根本。怯懦眾生總以妄心來殷望求生淨土,這一錯誤的迷失,就是當今念佛行者最大的遺憾。若不生慚愧,遇境逢緣必在名利權位下放縱,這也就是依「癡」的方向而起惑造業。而不生慚愧則是「我慢」的另一表現了。

依謙卑為立身之道

慚愧的心行,已是行持的自我要求,那是偏向個別內心的安置,但人是離不開群體的互動,也必定要有一柔軟心與不失風骨的涵養,印祖必然有其因應的方法。在與寧德晉居士之四弟書信中發現,以幼稚之年的小娃要求皈依,印祖因念其年幼又聰敏,特別告誡謙卑之德行,並鄭重說明,若無謙德,則天地鬼神皆惡:

古今聰明人多受聰明禍者,以仗己聰明,或慢人侮聖,或謗佛毀法,或妄生臆見,以期現世之名利,與身後之虛譽耳。不知既無謙德,則天地鬼神皆惡之,而況於人乎。故每每皆成狂妄之流,或歸於奸惡一派耳。若持之以謙,則愈聰明愈有實益。必能窮則獨善,達則兼善。況能依佛法之淨土法門以自利利人乎。

「謙」之一字,從言,從兼。「兼」聲之字,多含薄小不足之義。又「言」為心聲。「謙」合此二字,其義為用言語表達內心不自足,不自滿,屈己尊人之意。此外,「兼」從字形看,還有兩者相合為一之義。故謙內含著尊重他人而謙退自我、和諧互存的深義。印祖提醒聰明人,仗勢自以為是的世智聰辯,我慢山高又不尊重聖賢的教誨,或毀謗佛法,或為現實的世間名利,而蕩失了謙卑的節操,追求虛名終究會成為匪類。若能以謙養德,那麼越是聰明越能得到實質的利益。

可見印祖依儒學的教義為前方便,以「謙」之一字做為持之以恆的要務,則能獨善其身更可能兼善天下。再進一步會歸淨土法門,也必然能自利他。

謙與佛法如何融通

「謙」之一字,總是儒家的氣息,又如何與浩然的佛法融通呢?在印祖復陳逸軒居士書中,可以管窺印祖是如何以《金剛經》中「無有眾生可度」一詞,談「謙」字之扼要處:

謙者,不自滿足之意。《金剛經》,發度盡一切眾生心,令其悉入無餘涅槃,而不見一眾生得滅度者。譬如天地覆載,但盡生成之分,不居生成之德,此真所謂無人、我、眾生、壽者相。乃所謂謙謙君子、有終吉也。能謙,則一切所應擔荷者,咸擔荷之。雖至聖賢地位,總覺人皆勝我。如海納川,如空含象,絕無一物拒之不納不含者。汝能善體此義,則身雖勞,而心常逸,其利益當自知之。

印祖提出了能斷除煩惱障,而達到完全無所依處的解脫,這與能謙而不自滿者,有異曲同工之妙。就如同天地覆載,但盡生成之分,不居生成之德,此真所謂無人、我、眾生、壽者相。這其中的原由是什麼呢?為何一謙德而能有如此大用呢?

印祖以為因不自滿,而能安於本分,猶如大地之安忍不動,以是故達成「無人、我、眾生、壽者相」。這才是真正謙謙君子的德行,也因如此才能荷擔如來家業,雖居塵學道,而內心常能隨遇而安了。

見一切人皆是菩薩

印祖也由此再提出了確保往生有分的方向。在回復葉福備居士書中,印祖說:

無論在家在庵,必須敬上和下。忍人所不能忍,行人所不能行。代人之勞,成人之美。靜坐常思己過,閒談不論人非。

行住坐臥,穿衣吃飯,從朝至暮,從暮至朝,一句佛號,不令間斷。或小聲念,或默念,除念佛外,不起別念。若或妄念一起,當下就要教它消滅。

常生慚愧心,及生懺悔心。縱有修持,總覺我工夫很淺,不自矜誇。只管自家,不管人家。只看好樣子,不看壞樣子。看一切人皆是菩薩,唯我一人實是凡夫。

汝果能依我所說而行,決定可生西方極樂世界。

「看一切人皆是菩薩,唯我一人實是凡夫」,真正學佛的人,愈深入學佛,行為舉止更趨單純,愈是謙卑愈是趨向佛法之方便。謙卑並不定與念佛有關,然而因謙卑而能念佛,當謙卑而趨於老實單純,這一情境維持到了最後,生活中只是一句「南無阿彌陀佛」聖號充盈其中。由佛號之不斷,而能念念相續。謙卑到了極盡,當是見一切人都是菩薩,唯我一人實是凡夫。這是印祖立下了決定往生保證的條件:

一、從忍辱的功夫,再而能成就他人。

二、常行思過懺悔,而不見他人過失。

三、朝暮行住坐臥,一句佛號不間斷。

四、一切人是菩薩,唯我一人是凡夫。

這是從忍辱而恆順眾生,再依佛號而行持的定力功夫,並能見所有的人皆是菩薩,這是般若智慧落實在日常生活了。印祖所著重的「慚愧」與「謙卑」,肯定是道德意向。俗人總纏綿於重重的妄想執著中,善根力非常微薄,佛老人家更直言:「有慚愧人,得安隱住。」一個和合的僧團中,或是一現代的團體中,這應該是學佛者最基本的德行了。

慚愧謙卑離惡向善

若待人處事有「慚愧」與「謙卑」的德行,方能體悟學問的自顧不足,而更能探索改過向善向上的心。依於尊重真理、尊重自己、更尊重世間法制,進而「諸惡莫作,眾善奉行。」這是以道德為本,而能止息煩惱惡習的原動力,乃為人趣的特色之一。

這一離惡向善的美德,基礎上是不忽略世間,而更能隨順世間。這是菩提道上的資糧,也因此更能尊重大眾意旨,避免世間譏嫌,從而引發慚愧謙卑,行為更趨於中道。

儒家與佛家的道德觀,都是基於人類的本能,從促發、增長到完成,即是人格、公意、真理三者間,向善離惡的抉擇,能作得恰到好處。這其中,真理(法)是根本的,惟有在法義的理解與隨順中,才能去除自我的固蔽;同時也在自我的解脫,與世間的淨化中,方可達成法的圓滿與落實,也就是德行的完成;再而「發菩提心,一向專念」,這就是印祖所要強調的基調。

(待續)

【前期連結】印光大師「慚愧」的修行方針.一