民國六十四年,雪公八十六歲,首度應聘至東海大學中文研究所任教,講授「詩學研究」。該所為中部唯一之中文研究所。雪公指導五位研究生,茲引宋丘龍〈課後感〉雪公評語,及當時授課情狀,以溫師教。宋丘龍為東海大學中文研究所第六屆學生,民國六十六年六月畢業。曾任東海大學中文系助教、並任教於陸軍軍官學校、國立高雄工專等校。(編者案)

登堂入室

我是一九七五年九月,碩一入學。李老師也是第一年到東海中研所任教,連續教我們兩年。(王禮卿老師其時尚未至本校兼課。)一上:詩學研究,一下:李杜詩研究,二上:漢晉詩研究,二下:陶謝詩研究。一年級用的教材是《詩階述唐》,二年級則臨時發講義。都是二學分的課,每週上課兩小時。

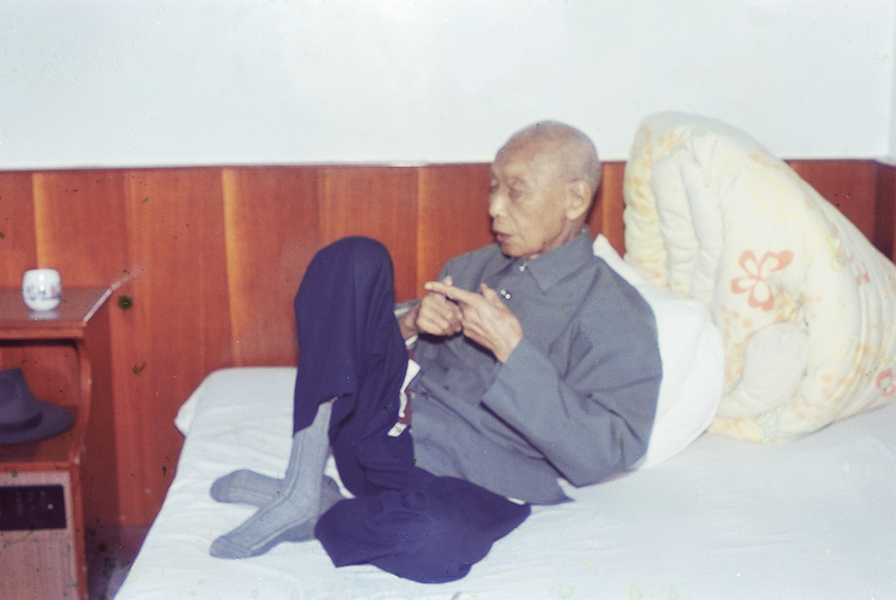

最初在東海上,是侍者鄭勝陽開著裕隆小速利送老師來上課。不到一個月,移到蓮社。沒多久,又改到正氣街老師寓所上課。在正氣街上課時間超過三個學期。因為老師的住所很小,連客廳也不方便,所以我們是在老師的寢室上課。真的是「登堂入室」。因此,一直想刻個印章:「雪廬老人登堂入室弟子」。當然只是想想而已,不敢造次。

上課時,老師坐床上,床前擺一圓桌,我們班五個人:王能傑、張德麟、徐潔珠、鍾越娜和我,三男二女五個學生圍坐。坐這麼近距離看,同學很驚訝地發現,老師眼睛的顏色和我們黑白兩色不同,老師眼珠子是像天空一樣的天青色。

老師上課,對待我們非常親切。我們私下也會去慈光圖書館聽《華嚴》。所以我們知道,老師上我們課時,對待我們和講經時的威嚴嚴肅氣氛完全不同。課間,鄭先生會拿熱毛巾給老師擦臉;老師也常會拿蓮友供養的零食請我們吃。為了鼓勵我們吃,老師自己會先吃來帶動我們。鄭先生有時還會說,這是供過太虛大師的、這是供過印光大師的⋯⋯。我們也不懂,只有王能傑會非常珍惜。

每次下課,老師一定送我們到門口,看著我們離開。我們知道這是老師送客的禮數,但我們是學生不是賓客,實在擔不起,屢次拜請不敢勞駕老師,老師仍然堅持。兩年都是如此。後來我們只好快步離開,不敢讓老師久站。

老師講詩,特別重視章法結構。期末報告,也要我們自行選題,就詩的章法結構作報告。幾位同學去聽《華嚴》,發現老師講經時所發的科判表解講義十分重要,把科判弄清楚了,文本就很容易讀懂。老師講詩重視章法組織,應該也是這個意思。

《詩學研究》課後感

聞教二載,弟子感受最深者,乃夫子之道德教育。夫子學問之門牆,弟子或無由得窺;而夫子道德之感化,則如磁石之引針,使人心嚮往之。夫子本身即為最好之道德教育教科書,凡接聞夫子教化者,莫不有同然之感。而夫子於課堂中時時耳提面命者,亦莫不是欲學生修習道德,作一好人。常掛口中者,其為人情世故之一事。

蓋小至修身齊家,大至治國平天下,莫不是人情世故之運用。愛民如子,人情世故也;濟弱扶傾,人情世故也;己所不欲,勿施於人,人情世故也;乃至四維八德,人情世故也。自西風東漸,于傳統之人情世故之事,多加屏斥,以謂不合時宜。而不合國情之西潮,遂壓倒東風。

然謂道德標準可隨時代而變則可,而道德德目(如四維八德)之本質,則斷不可變。而今一般無識之徒所欲變者正在此,此動搖根本之舉實堪深憂。夫子有感國人之道德低落,實是國家興亡之由。故大聲疾呼者,講求道德也。傳有之:高山仰止,景行行止;雖不能至,然心嚮往之。龍不敏,請事斯語。

先生批語

孔子志於道、據於德、依於仁、游於藝;道、德修己,仁以益世,藝助民生,此四者原屬一貫,若離之皆有病焉。老朽所任之課乃係詩學,可以興觀群怨,自屬正誠修齊之術。守本分而講述,非有奇特。承賢契謬贊,深為慚愧。

【前期連結】《李炳南居士年譜》自序