讀誦的力量確實不可小覷。這幾個月以來,我認真閱讀月刊,才發現其中相當多篇幅都在強調讀誦的重要性,像是第五五三期〈弘一大師的讀誦經驗〉,還有「心鏡書磨」專欄中的內容,讓我深有共鳴。

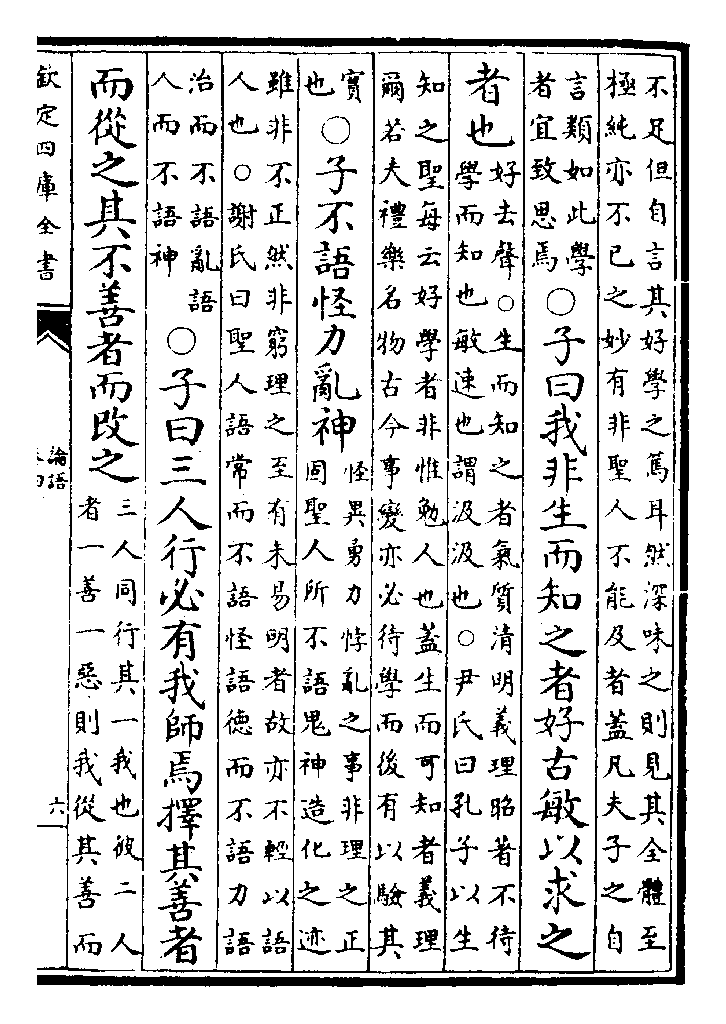

我並不算特別聰慧的孩子,上課也時常被窗外的花草吸引,心神遨遊於另一個世界。但即使如此,每當啟蒙班課前誦讀《論語.述而第七》時,那熟悉的節奏,總能一遍遍將我拉回當下,也悄悄在腦海中留下了印象。後來國、高中,開始在課堂中接觸《論語》,竟也能順利背出幾句。高中時更需背誦《古文三十篇》,那些句子時常在作文或考試中派上用場。

小時候常覺得,背古文與念佛有著相似的力量—讓人心靜,不需太多勉強,卻能高度專注。那時曾聽楊博士提到一個理論,讀誦能將腦中的浮躁β波轉換為穩定的α波,幫助大腦中負責專注的區域快速發展,不只提升專注力,甚至可能提升智商。能將古人的智慧銘刻於心,還能增進自我,讀誦的價值由此可見。

高中時曾背了〈師說〉,大學國文課第一堂,恰巧就選了這篇作為教材。當下真是又驚又喜,甚至因為感動與共鳴,在下課後主動與教授請教。幾次互動後,竟與教授漸漸熟稔起來。當時才意識到,原來童年的記憶與積累,也能在日後成為深入探討的基礎與資源,讓人受益匪淺。

不久前與久違的高中同學聚餐,回想起班上的「讀經長」,在上課鐘響後立刻起身帶誦經文的畫面,還有大家臉上那帶點困惑又無奈的神情,竟也成了一段回味無窮的回憶。如今讀中文系的朋友說,若非當年老師那樣的堅持與引導,也許如今也無法順利考上理想的研究所。聽著聽著,我也在心裡默默感謝那個曾努力過的自己。

只是,上了大學之後,少了外在的督促,我也逐漸鬆懈,放下了這個原本很好的習慣。再度拾起書本時,卻發現讀書變得吃力,常常難以專注地看完一篇文章。注意力不自覺地被各種雜事牽走,也越來越難像從前那樣,撥出心力靜靜觀照內在的變化。久而久之,負面情緒悄然佔據了腦海,遇到不如意的事也容易動怒,判斷力變得模糊混亂。那段時間,我就像在水中載浮載沉的浮木,漂浮不定,難以找回方向。

所幸,生命裡出現了良師益友,彼此互相觀摩、督促,每天為自己設定功課,才讓我慢慢重新找回那分熟悉的節奏。而讀誦,更像是一顆定心丸,讓浮躁不安的心,在紛擾的世界裡,開闢出一座小小的花園,得以安放自己。

【前期連結】淺析呂佛庭居士〈謁李炳南居士紀念堂〉