防患未然

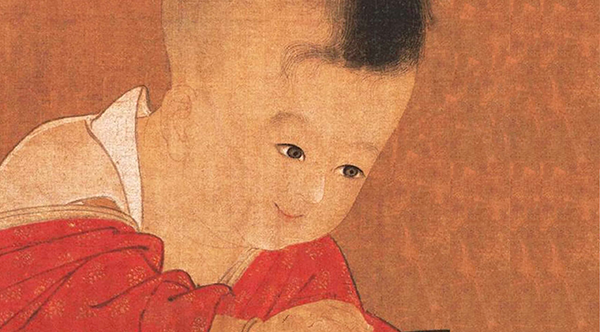

古時教育孩子,從能夠吃飯、說話就開始了。所以,太學(成童的學府)教學方法,都是以防患於未然為最首要的。

人在幼年,聰愚尚未顯現,就應當以聖賢格言,放在他的前面,讓他每天都去學習。這樣一來,耳朵裡聽到的,心中記下的,都是聖賢教誨,時間長了,自然就會安於學習,甚至像是他本來就具備的。這樣一天接著一天學習,即使有人想以讒言動搖迷惑,也無法侵入他的心志。

如果不預先安排童蒙教育,等到年紀稍長,孩子的見解、思考、偏好,就在內心生成了,再加上外在環境眾口鑠金的影響,要想讓他保有全然的純粹,就不可能了。

矯正偏才

人們都把子弟靈巧傑出當作可喜之事,而不知道此更當憂慮。有輕俊資質的人,必須教他通習經學,讓他貼近為學的根本,而不只是學習文章詞藻,捨本逐末,以此來矯正偏才,而恢復到固有的德性上來。

建立原則

不要以為年紀小就沒有記性,孩子所經歷的事情都不會忘記。所以善於教養孩子的人,在孩子還是嬰兒時,就好好撫養他,保全平和的氣質,等到長大就成為他的秉性。

教育他,就要讓他知道善惡好壞的常道原則。就如同養狗的人,不想讓狗進入廳堂,就要在牠跑入廳堂就阻止牠;如果既不讓牠入堂,卻又在堂上喂牠食物,那麼牠要遵從哪個原則呢?如此一來,即使每天鞭打牠,希望牠不要進入廳堂,也是辦不到的。養牲畜尚且如此,更何況是教育孩子呢?

循序漸進

古人的小學教育,是教養小孩誠懇恭敬,令他們善良的本性萌芽顯現。可是對於大學所說的道理,孩子還不能自己推求探究,所以繼續進入大學深造。

古人在小學便打下基礎,所以長大後再繼續學習就不費力了。像是禮、樂、射、御、書、數「六藝」,重要綱領都學過了,等到長大,在深究事物的道理及知識上下功夫即可。

而現在的小兒,小的時候就失學,長大後想再補就非常難了。但是仍須做到莊重、恭敬、誠實,立下基本,就著事事物物,理清其中的道理。等到基礎通達透徹、心意誠正了,再一步步慢慢學習禮、樂、射、御、書、數。

「六藝」中,如今駕馭馬的技術已經沒有用了,而禮節、音樂、射箭、書法、算數,還是應當去學的。但若不先就著切身經驗體會道理,便教他們考究禮節文章等制度,對自身又有什麼益處呢?

(待續)

【前期連結】為學除病根