難行道、易行道

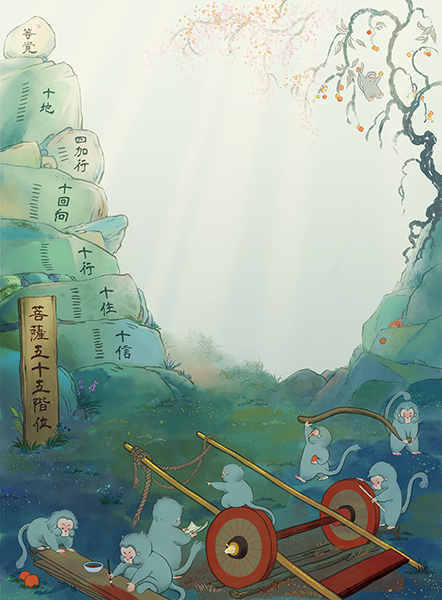

行者依賴自力,修學普通法門,所謂「常倫諸地之行」,其進道也難,龍樹菩薩稱之為「難行道」。

行者若依二力,修學淨土特別法門,所謂「超出常倫諸地之行」,其成佛也易,龍樹菩薩稱之為「易行道」。

印光祖師在〈淨土問答并序〉中也有一段,比喻豎出是難行道。印祖說:

「譬如庶民,生而聰慧,讀書學文,多年辛苦。學問既成,登科入仕。由其有大才能,所以從小漸升,直至宰相。官居極品,再無可升。於群臣中,位居第一。若比太子,貴賤天淵,何況皇帝。畢世為臣,奉行君命。鞠躬盡瘁,輔治國家。然此相位,大不容易。半生勤勞,通身能耐。到下場頭,不過如是。若學問才能,稍不充足,則不能如是者有百千萬億也。此是自力。學問才能,譬深明教理,依教修行。位至宰相,譬修行功深,斷惑證真。只可稱臣,不敢作君。」

譬如老百姓,一生下來就很聰明,很有智慧;長大以後,進入學堂求學,經過十年寒窗,多年苦學,參加科舉考試;考中進士,進入朝廷作官;因為他能力很強,所以說從小官,一級一級往上晉升;一直晉升到宰相,從此,再也不能往上升了。

雖然宰相位居文武百官之首,但是,若與太子相比,其貴賤之差異,有如天淵之別。身為宰相,一生都是人臣,都得奉行皇上的意旨,鞠躬盡瘁,恭敬、謹慎、不辭辛苦,貢獻心力,輔佐皇上治理國家!

但是,要坐上宰相之位,可大大的不容易,必須要有半輩子的勤勞,本身又有極大之本領,但到最後的結局,只不過是坐上宰相之位而已!學問才能稍微遜色一點,而不能登上這個宰相地位的人,可說有百千萬億那麼多!

這是印祖以此譬喻「難行道」,此土行者,修學普通一般法門,依賴自力,依照「常倫諸地之行」,即按照一定的階級地位,由下而上,一步一步趣向無上菩提,過程艱辛、困苦。

接著印祖又比喻橫超是「易行道」:

「譬如託生皇宮,一出母胎,貴壓群臣,此是王力。迨其長大,學問才能,一一充足。便能承紹大統,平治天下。一切臣宰,皆聽詔諭。此則王力自力,兼而有之。念佛法門,亦復如是。未斷惑業,仗佛慈力,往生西方,便出生死。猶如太子初生,貴壓群臣。既往生已,惑業自斷,定補佛位。猶如太子長大,承紹大統,平治天下也。」

譬如託生在皇宮之中,一出了母胎,雖還在襁褓之中,但他的地位,卻已經壓過所有之大臣,這就是依賴國王力量的關係。又等到他長大之後,學問才能都已經圓滿具足,就可以繼承大統天子之位,平定治理天下,一呼百應,一切文武百官,都得聽從皇上的聖旨,一切所求滿足,這就是二力相應的關係!

念佛法門也是如此。假若有人,還沒斷煩惱惑業,但只要肯死心塌地,仰賴佛力,即可往生西方,一往生西方,就已出三界,了生死,這就好像太子一出生,他的地位,就已壓過所有文武百官。又此人既已往生西方,那麼他的煩惱惑業,自然就斷除,並且決定遞補佛位,譬如太子長大,必定繼承天子之位,平定治理天下!

以上即是印祖約此土行者,修學淨土特別法門,依賴二力修「超出常倫諸地之行」,所謂「易行道」的比喻。

現前修習普賢之德

頌文第二句「現前修習普賢之德」。現前,是現在、目前。修習是數數薰習,反覆實踐之意。數數薰習,反覆實踐普賢之德,即成佛之德。

普賢菩薩之十大行願:一者禮敬諸佛,二者稱讚如來……,一直到十者普皆回向,這十大願王的功德。廣大無邊,所謂盡虛空、遍法界,無窮無盡,故稱為普賢之德。修此十大願王,可證不思議解脫境界。

這普賢十大願王,本來是經過多生多劫之修行,修到等覺菩薩階位之大菩薩,成就如來勝妙功德、圓融無礙之法門。〈普賢行願品〉載,普賢菩薩對善財童子說:你如果想要成就如來勝妙之功德,就應當修學十大願王。

然而,如今只要念佛往生到西方極樂世界,當下即是圓初住、別初地以上的法身大士,當下就是一生補處的菩薩。不必經過多生多劫修行,即可以修學普賢十大願王,證入不思議解脫境界,成就如來勝妙功德,達成一生成佛目標。一切所求,不論上求佛道,不論下化眾生,皆得圓滿。

總之,一切眾生,一旦往生到西方極樂世界,蒙阿彌陀佛四十八大願之加被,特別是蒙第二十二大願「必至補處願」的護持,能令一切眾生,一切所求,皆得滿足!這就是西方極樂世界依報國土第十七種功德:「一切所求滿足功德」,略說竟。

【前期連結】往生論講錄