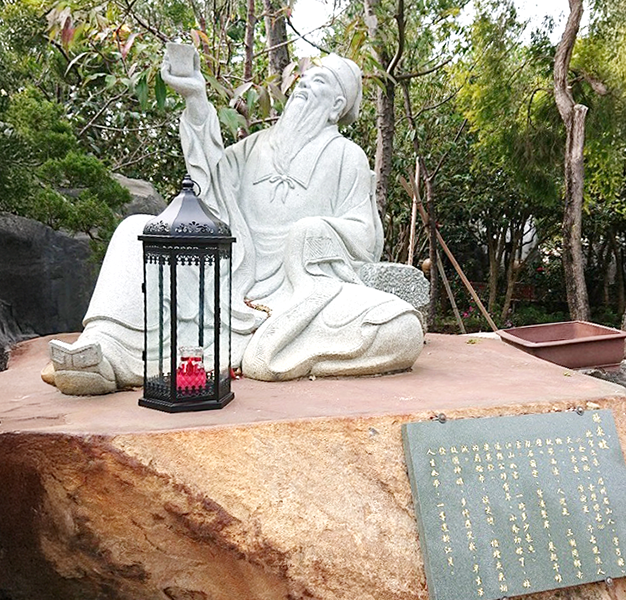

蘇東坡平生深研佛理,尤喜參禪,詩文中處處禪機。如其詩云:「溪聲盡是廣長舌,山色無非清淨身」,潺潺溪流聲,猶如聽聞佛陀演說妙諦;鬱鬱青山中,如同見到佛陀清淨法身,在山水之間即能體會萬相說法,足見其悟境超然。

然細究東坡的修行,雖兼涉禪淨,卻始終未曾於三心著力。淨土法門貴在「至誠心、深心、迴向發願心」,三心具足,方能感應道交,臨終蒙佛接引。即使東坡前身是五祖寺的師戒禪師,但今生未能勤積淨業資糧,臨終無法正念分明,亦難免隨業流轉,沉淪六道。

《往生集》,明代蓮池大師編輯,其中載有「白樂天、蘇子瞻、張天覺」三人事蹟。此三人命終,並無明顯往生的事蹟,但「據因攷果,當生西方」,只是根據平生作為,故載入《往生集》,彭際清則認為不宜錄入《淨土聖賢錄》,原因為何?

大患緣有此身

東坡晚年因熱毒病加劇,臨終前針對徑山寺惟琳禪師的問疾詩,回應一首詩偈:「與君皆丙子,各已三萬日;一日一千偈,電往那容詰;大患緣有身,無身則無疾;平生笑羅什,神咒真浪出。」

意思是說,東坡與惟琳禪師同是丙子年出生,各自都已度過了三萬個日子;即使能日誦一千首偈語,但人生如電光飛逝,哪裡容得追問?

人之所以有病苦,皆因為有此色身;若沒有此色身,自然不會有病痛。平生總暗笑鳩摩羅什所翻譯的神咒,終究是無濟於事。(東坡認為鳩摩羅什病危時,曾令弟子持誦西域神咒三番以免難,但念誦尚未完成,便已去世。)

箇裡著力不得

彭際清說:

「東坡危時,惟琳禪師提醒他,不要忘了求生西方。東坡則說:『我相信西方極樂世界確實存在,但現在卻使不上力啊!』

修行淨土法門的人,必須具足『至誠心、深心、迴向發願心』,甚至臨終十念,也必須在心念上著力,才得以往生。東坡說『使不上力』,正表示他三心未具,信願不深,以致臨終時連佛號都提不起來,因此很難保證能往生西方淨土。」

預辦臨終大事

清朝周克復居士《淨土晨鐘》提到,一旦對淨土法門真實生信,往生淨土的資糧就已具足。只要隨順此信心與願力,至誠念佛,就如同順水揚帆一般,自在前行,極樂蓮邦彷彿就在眼前。既然如此,對於預辦臨終大事,又有什麼好懷疑的呢?

臨終好比在大海航行,必得依靠指南針指引方向。眼看就要靠岸了,此時要特別謹慎地收帆、掌舵。在這一瞬間,若稍有差錯,便會被狂風吹走,在茫茫苦海中漂泊,不知何處是歸宿?宋代儒者說,平日所修的工夫,要在關鍵之刻派上用場,正是這個道理。

平時悠悠忽忽

雖然如此,但要到百里遠的地方,也需在前一夜舂米備糧;到千里遠的地方,更需要三個月時間積糧;何況是十萬億佛土外的極樂世界呢?平時不願積集資糧,卻妄想臨終能僥倖往生。試問,在慌亂倉促、氣息奄奄的一刻,誰能如諸葛亮「臨陣觀魚」般沉穩鎮定,或如謝安「圍碁對戰」般臨危不亂,明白清楚地應付生死大敵?

古德云:「修淨業,不可言『我今忙迫,且待閒暇。我今貧乏,且待富足。我今少壯,且待老時。』」須知生死到來,絕無僥倖之理。若平時悠悠忽忽、迷惑顛倒、虛飾浮誇、猶疑徬徨,不肯老實念佛,則臨終時,心神驚懼、六神無主,要依靠什麼才能解脫呢?

全在平日功夫

蕅益大師說:「若無平時七日功夫,安有臨終十念一念?」平時持戒念佛,積功累德,本來就是為了預備往生資糧。功行要在平日累積,但最關鍵、最吃緊的時刻,仍在臨終一念。若正念分明,則蓮臺現前;若起顛倒妄想,則曠劫輪迴,不能出離。一念之差,天壤之別,怎能不謹慎啊!

淨土行人應以東坡為借鏡:縱有蓋世才華、高深悟性、灑脫風骨,若無深信切願、老實念佛之功,亦不免於臥病之際感慨「著力不得」,錯失往生良機,實在遺憾!

修行貴在專精真實,表裡如一,倘能真心決信,願行既成,必生彼國。

【往期連結】信一心不亂