這二句頌的主題,曇鸞大師在《往生論注》稱為「結成願生」。結成是結成就,也就是結歸的意思;結成願生,就是結歸願生。天親菩薩,說完極樂世界依報的十七種功德莊嚴相,結歸到本論的宗旨「願生西方」,勸勉大家,要發願求生西方極樂世界,受用阿彌陀佛發大願、修大行而成就的種種勝妙功德。

願生偈脈落

在研究「結成願生」這二句偈頌之前,先複習一下脈落。

〈願生偈〉一共有二十四首偈頌,分三大科:壹、略明前三門,貳、廣明觀察門,參、總結回向門。

壹、略明前三門:「前三門」是五念門中的前三門─禮拜門、讚歎門、作願門。何以叫「略明」?因為天親菩薩只用一首偈頌,就把「前三門」說完了,故名略明。這一首偈頌就是一開始的四句:「世尊我一心,歸命盡十方;無礙光如來,願生安樂國」。「世尊我一心歸命」是「禮拜門」,「盡十方,無礙光如來」是「讚歎門」,「願生安樂國」是「作願門」。

貳、廣明觀察門:詳細地說明,五念門中第四門「觀察門」。一共有二十二首偈頌,又分二科:一、明依經教,二、列觀功德。

一、明依經教:

有一首偈頌:「我依修多羅,真實功德相;說願偈總持,與佛教相應。」

這一首偈頌,是天親菩薩表明,以下所說的極樂世界依、正報,種種功德莊嚴相,絕對不是我主觀的看法,也絕對不是無稽之談,不是沒有根據的說法,都是根據「淨土三經」而說的。所以立科名「明依經教」。

二、列觀功德:

陳列出極樂世界依報、正報的種種功德莊嚴相,令行者觀察,立「觀察門」,是本論最重要的部分。

何謂觀察?曇鸞大師在《往生論注》上說:「心緣其事,曰觀;觀心分明,曰察。」集中精神、心無雜念,一心專注在所說的種種功德莊嚴相上,是為「觀」。又念心對於此等種種功德莊嚴相,了了分明、清清楚楚,無論開、閉眼,都憶念不失,是為「察」。

「列觀功德」下又分兩科:(一)依報觀、(二)正報觀。

(一)「依報觀」:即一心觀察西方極樂世界依報國土的十七種功德莊嚴相,所謂「清淨功德」、「量功德」、「性功德」,乃至「一切所求滿足功德」。

這十七種依報的功德莊嚴相,已大略說過。

接著是要研究正報觀,觀察極樂世界正報佛菩薩的功德莊嚴相,一共有十二種。

依正報過脈

在「正報觀」之前,有二句偈頌:「是故願生彼,阿彌陀佛國。」

是故,因此之故;因為西方極樂世界依報國土,有此十七種功德莊嚴相的緣故,所以凡是發菩提心,學佛念佛的人,都應當發願求生阿彌陀佛所建立的極樂世界,到那裡修行成佛了生死。

如此方能不辜負自他:不辜負釋迦世尊的囑咐;不辜負阿彌陀佛的悲願;不辜負六方諸佛,異口同聲,苦口婆心的規勸作證明;不辜負本具靈妙覺悟的佛性。

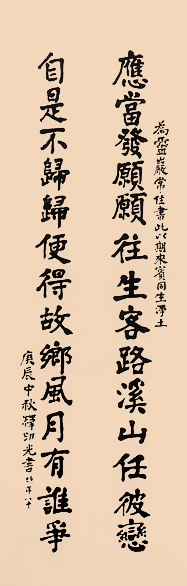

江蘇省無錫市的開元寺念佛堂,印祖曾寫了一副對聯,勸勉大眾求生西方。

上聯:「應當發願願往生,客路溪山任彼戀。」

下聯:「自是不歸歸便得,故鄉風月有誰爭。」

上聯在說,學佛、念佛的人,應當發願,願生西方淨土;在這人生道上,只是作客他鄉,對於世上的山水溪聲等美麗風光景緻,以及五欲六塵等,不能像世間一般人,總是任意地、放縱地去貪愛、眷戀,宜看破放下不要執著。

下聯是說,只要肯發願回向往生極樂世界,決定可以去,那才是我們的故鄉。上聯的「客路」,與下聯的「故鄉」對應。現今在娑婆只是作客而已,往生到西方極樂世界,那裡的清風、明月,耳聞妙聲、目遇妙色,一切皆妙,含藏無窮無盡的功德,取之不盡,用之不竭,受用無窮;而且道業自然增進,很快就能了生死、成佛道。會有誰跟你爭奪這些無盡寶藏呢!

印祖寫這一副對聯的目的,在勸勉學佛、念佛的人「應當發願,願往生」;而天親菩薩的《往生論》,說完極樂世界依報國土十七種功德莊嚴相,特別用「是故願生彼,阿彌陀佛國」這兩句偈頌,叫「結成願生」。

以上勸勉「應當發願往生到阿彌陀佛的國土」研究到此。

【前期連結】往生論講錄