白日依山盡,黃河入海流;

欲窮千里目,更上一層樓。

首句西望,從天而向低,寫叢山蒼蒼。次句東望,從地而向遠,寫大野茫茫。此聯皆屬實景,乃因登樓所見。三句承上所見,意猶未足,而啟下句更上一層。四句顯示身在二樓,其上仍有一層,點出樓之層數,極為巧妙。後聯寫情,仍係登樓所思。文須活看,不必一定再登也。

樓在山西永濟縣,傳建時有鶴止得名。前對中條山,下臨黃河,寫山河皆其實境,非泛言也。山河實為主景,日海皆其客體,聯中主客拗對,故作顛倒,而又於主客分重其一,首句以客日為幹,次句以主河為幹,細味方知。再東來白日而沉山,遊已久也,西來黃河而入海,想當然也。惟其日盡不可留,河入不可見,始引出欲目千里之遠,更上一層之高。下聯流水,對似不對,兩聯成詩,屢變故不滯板,極盡綜錯,極為自然。

不言高只言遠而高自見。不言登,卻言更上而已登昭然,且明樓有多層。

白日,曹子建詩「驚風飄白日,忽然歸西山」,依山之日云白,形容其轉移也。

上課用書,要有《詩韻集成》,《聲調譜》則另外交付印製。《聲調譜》這本書外面沒得買,不但沒得買,現在懂得的人已經不多了,臺灣、大陸都一樣。各校詩選教學,多只是念念而已,因為不懂詩法規則。各位若能依照這個譜調來學習,作得好不好且不論,預計一年之內能夠提筆作詩。

次講詩稍微費事些,因為要先講規矩,不以規矩不能成方圓,懂得規矩,還得一再練習。

登鸛雀樓

詩題「登鸛雀樓」,重點在「登」。登,就顯示是「上去」,不是在下面望,也不是從他處遠望。這個題目,作的人很多,但無法比並。為什麼呢?作詩重在「含蓄」,要含蘊在其中;明說明講,味道就差了!此詩不說高,而高在其中。雖然實際上,未必見山見河,但卻講得近情近理。

詩題「登鸛雀樓」,是作者記錄當天遊覽上樓情形。上樓,但並不是上去轉轉就下來,一定是盤桓一日半日,甚至在此飲食、繪畫……等。午前去,遊覽過午,到了日落時分,將要返回之前所作。

白日依山盡

開頭,「白日依山盡」。白日,這是說時間,上樓時,是午前;而太陽一直向西走、向西走,現在,到了太陽落下的時後,日落西山,樓西之山,日依之而盡。盡,看不見了!

「白日、依山、盡」,用五個字就表現了「日」的三個地處。這就是詩的表現方法。我國從漢魏到民初,文章都是緊湊的,一字一個樣,賞之不盡。學會了這個方法,作出來的文章便是好文章。

「白日依山盡」,太陽依山而盡。依地理形勢,樓外有許多山,其中最大的山是中條山。但本詩未指明山是哪座山,所以不必拘限說一定是中條山。

黃河入海流

「黃河入海流」,當地河尚有涇、渭等河,然詩人指名,河就是黃河。

首句到此句,有個變化。首句是詩人在樓上見山,然後往高處看、往天上看,看著太陽由東往西;第二句則是往下看,自西往東。

大陸與臺灣不同。臺灣是海島,臺灣水往東流也往西流。大陸則西北南都是陸地高原,東邊從東南到東則是海;所以,中國詩文中的水皆是東流水。

在鸛雀樓上,往下看,看見黃河,一直到看不見了,理想中一定是入海了。若是依文字落實來說,能看見黃河入海,絕不合理,所以說是理想。

首句往上看,自東往西,第二句往下看,自西往東;這就是變化,這就是文章的要訣、這就是學詩的規矩方法,這是查字典查不到的。

這兩句,登了樓,看到了遠處西山和近處的黃河,直到白日看不到,黃河也看不見。於是興起下文。

欲窮千里目

第三句「欲窮千里目」。「欲」,是想望。白日盡了、黃河東流了,到哪裡了?於是有這個追求。我想追求千里之外,把眼望到千里之外。

原來沒看見,如今登樓,看到了西山、黃河;直到白日都看不見了,還不滿意,還要追究它落到哪裡去了?黃河往東流,怎麼個入海法?我還想看看。這就是「欲窮千里目」。窮,代表追究,「欲窮」,想要追究想看到千里外的,看太陽落到哪裡?黃河流到哪裡?

更上一層樓

看到了山河,還想看得遠,就得「更上」,於是有「更上一層樓」。「更」,顯示出原來就已經在樓上,還要再往上一層,可見這樓絕非只有兩層,至少三層。

「欲窮千里目」,是心裡這樣想,至於有沒有「更上一層樓」,則不一定,並未說死。一個「欲」字,統領三、四兩句。

詩文脈絡

當初登樓,看到了西山、黃河,直到白日、黃河都看不見了,還不滿意,還要追究落日到哪裡去了?黃河怎麼個入海法?還想看看。怎麼辦呢?那就「欲窮千里目」,是心裡這樣想,至於有沒有「更上一層樓」,則不一定,並未說死。

以上講的是詩文的脈絡。就像人身上要有脈絡才能貫串,人身有不貫串處,便是麻木;文章沒有脈絡,便是死板的。

中國文章,不論詩、文、說話,都講究脈絡次序,都要一貫不能脫節。學會脈絡次序,說話、寫文章就不會脫節。

言

孔子教學內容有四項:先德行,次言語,第三是人情彼此相和的政事,最後則是文學。言語排在第二項,地位十分重要。

什麼是「言語」?每一門學問都有專有名詞,稱為術語,俗謂「行話」,學習就是要學行話。

言是字的意思,一個字叫一「言」。此詩五個字一句,稱作「五言」。

句有一定句法,有一字成句,也有二、三、四字成句的。唐詩體裁分古體、近體,這首詩是近體詩。方才說一至四字成句的,唐古體詩有,至於近體詩,大都是五、七言一句。今諸位所學的是近體詩,四句合成的是「絕句」,八句合成的則為「律詩」。

總之,近體詩有兩種:絕句、律詩。此詩,是絕句;是五個字一句,稱作「五言絕句」。

聯

再說「聯」,聯有「通、別」兩種。通是普通,別是特別。特別是指對聯,如臺灣過年時候家門貼的春聯。普通則指的是詩。今天這首詩,也有通,也有別。

這首詩「白日依山盡,黃河入海流」是上聯,「欲窮千里目,更上一層樓」是下聯。上下兩聯皆是對子,四句就是兩聯。上聯:白對黃(顏色對),日對河(天對地),依對入(動詞,依靠對進去)。

入字是入聲字,入聲字是一出聲即收音,北方人不容易念入聲字,多念自然明白。

下聯也是對子,是流水聯。

兩聯稱作一「章」,現在多稱為一「首」。絕句四句一首,律詩八句一首。絕句有沒有對聯沒關係,但律詩必得有對聯,沒對聯就不成律詩。

聲韻

學詩又須懂聲韻。聲,有四聲。從隋、唐到宋、元、明、清,都稱四聲是「平、上、去、入」,而不稱作「一、二、三、四」聲。

「平」,聲調平平和和,不高不低。「上」ㄕㄤˇ,上了高處去。「去」ㄑㄩˋ,綿而遠。「入」,急收藏。四聲,是學唐詩所須知。

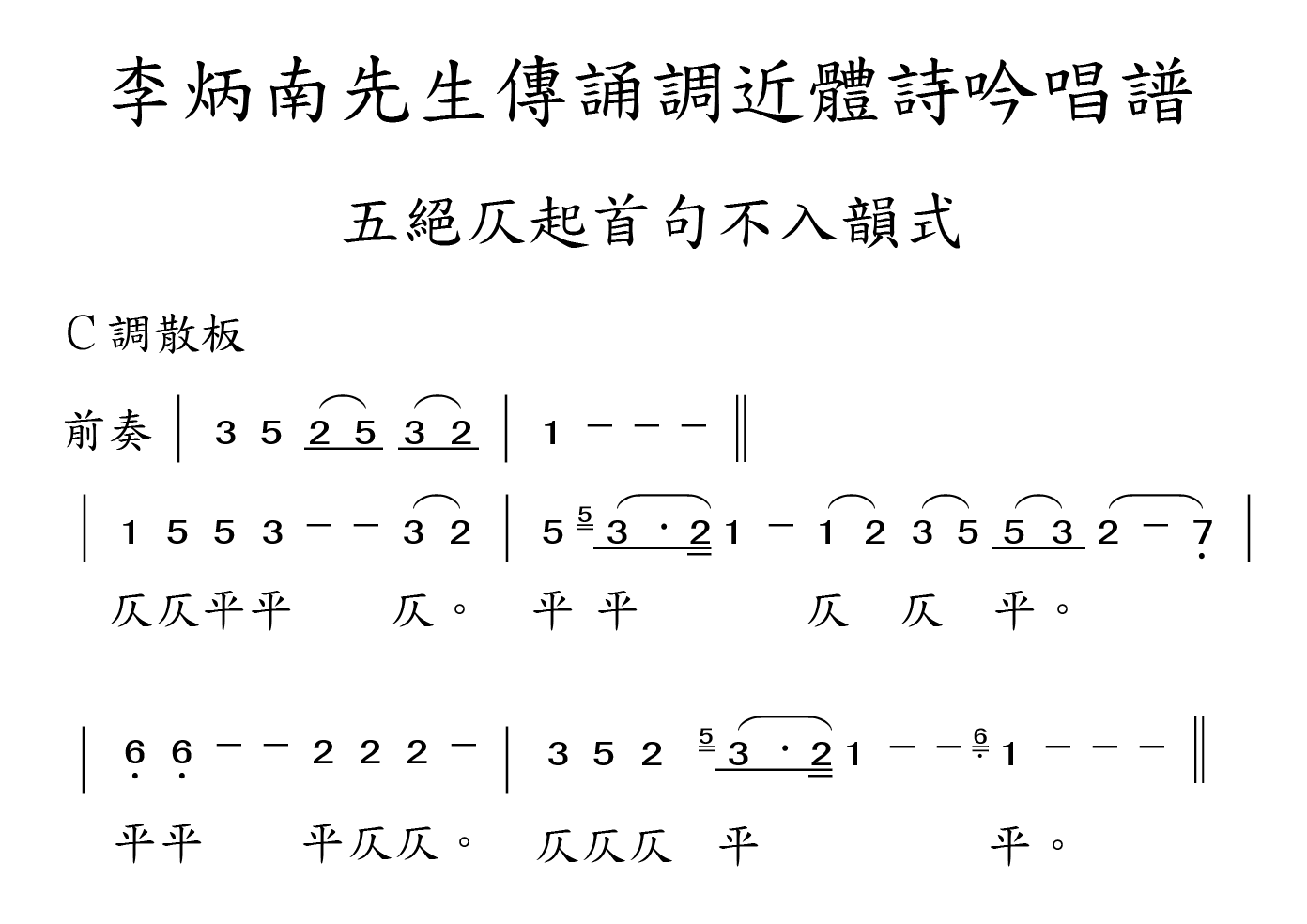

四聲又分成平仄:平(符號:─)自成一類為「平」,上、去、入則為「仄」(符號:|)。中國詩皆配樂,可唱,一高一低,一高一低,聲調優美。這是講究譜子的緣故。

念平仄:

||--| --||-

|--|| |||--

此其平仄譜調。

「聲」認識了,接下來還須知道「韻」。

此詩,上二句、下二句各一聯,共兩聯,每聯最後一個字須「押韻」。

唐詩押韻皆是平聲,但並不是隨便安一平聲,而必須是同一韻部,如「流」與「樓」,都在「十一尤」韻。

李白的「床前明月光,疑是地上霜;舉頭望明月,低頭思故鄉。」光、霜、鄉,也都押韻。中國人,即便是叫化子唱歌也都懂得要押韻,如:「一輪明月照九州,幾家歡喜幾家愁」,「州」與「愁」押韻。

字句的平仄又是另一個問題,講究交錯而相諧,樂(ㄩㄝˋ)在其中。有關音樂的部分,請大家去讀《禮記.樂記》。

接下來,教大家吟詩。請跟著學:「登鸛雀樓」,五絕一首,王之渙。

【前期連結】杜甫〈春望〉賞析