朝辭白帝彩雲間,千里江陵一日還;

兩岸猿聲啼不住,輕舟已過萬重山。

首句寫起處之時地,點出居高臨下之勢,次句寫止處之程途,形出由疾達遠之態。一日映上朝辭,千里映上白帝;上句逍遙,下句快意。三句外從郊野向內,暗襯長江,色中有聲。四句內自輕舟向外,顯現三峽,象中有境。四句一氣,純是流水之法。

白帝江陵,居高臨下,峽雲蒸溼,朝日映射成彩,朝辭句所云,從高處寫景寫勢。《水經注》,兩地長距千二百里,水疾一日可達。次句據典,言其流疾而遠。還者,蜀為西之邊塞,往彼曰出,向內曰還也。兩岸輕舟一聯,是溯千里所經,見聞萬象,為辭與還中間補白,有此洄瀾之筆,三峽雄奇森然畢現。啼不住有二解:一者猿啼之聲不斷,一者啼雖哀而留舟不住。江行而曰過山,不獨句奇,兩岸之猿,始能收攏。

凌空駛遠,萬象頓超。行之以韻,會之於神。

三峽連綿,水急灘多,吳楚上駛甚難;以最東之黃牛峽而論,尚有「三朝三暮,黃牛如故」之語;而江陵至白帝,更非數日所能達也。《水經注》曰:「至於夏水襄陵,沿泝沮絕,王命急宣,有時朝發白帝,暮宿江陵」,是西上艱緩,夏漲而東還疾也。此詩前有〈上三峽〉及〈自巴東舟行經瞿唐峽登巫山〉二首,後有〈秋下荊門〉一首,徵知太白西上東歸時作,故曰還也。

體會詩句

唐詩的絕句,現存《全唐詩》裡的絕句,這首第一;以作家論,唐詩絕句,李白也是第一。這首並沒什麼特別難理解的地方,但仍必須吟誦,多念幾遍,味道自然能體會。

詩是當時當地心情的描述,因此要到當地實際經驗過,才能體會出詩文的情境來。如果對當地一點經驗都沒有,則對詩中所描述的情況,味道便有不同。其中道理,短時間不容易明白。

少年時讀詩讀到一句「子規聲裡雨如煙」(宋翁卷,〈鄉村四月〉),我是山東人住在北方,當時讀這首詩,怎麼也感覺不出「雨如煙」是怎麼個景況。到了四、五十歲,因為中日之戰,抗戰期間,從山東到四川待了八年,看多了這裡的雨,這才明白什麼是「雨如煙」。四川看不到下雨,沒看過雨條,得看地面才知道下雨了。不下雨時終日就已經是一片霧,下雨時,更是如煙如霧。

山水的情形也是如此。江水河水,水往哪邊流?臺中柳川、綠川,往東流或往西流?臺灣是全島不是半島,水往四方流。大陸則是西邊高,東邊低,水往東邊流。四川也是,西邊高東邊低,長江往東流。以三峽來說,從東往西往四川走時,一步一步往上走,最高水位為瞿唐峽。往上走、往西走,很費事但不危險;從西往東往下走,水往下流,不費事,但危險,因為有波浪,很容易翻船。

往西走時,先過黃牛峽,「朝見黃牛,暮見黃牛,朝朝暮暮,黃牛如故。」走了三天三夜,還是在附近繞。當然,現在坐輪船就快了。

瞿塘峽最高處就是白帝城,地屬奉節。三國時劉備出兵討伐東吳失敗,死於白帝城,當地現在還有劉先主祠。

長江三峽一路上,河道彎彎曲曲,兩岸的山都是高聳直立的。到白帝城,這是三峽的最高處,在早晨日出時一看,煙霧被太陽照射,煙雲五光十色,五彩繽紛。平常樹木要秋天才會有紅色,但這時候白帝城的樹木,已經是諸色俱全。

早發白帝城

「早發白帝城」,李白從四川奉節白帝城出發,往東走,下江陵。

江陵到白帝城,大約一千里。一千里的距離大家不容易體會,可以推想一下:一匹好馬一天最多走四百里地,火車則一天可以走七、八百里。

長江從青海來到四川,經過三峽往東,一路向下到江陵為止,才進入平原。冬天有雪有冰,江水都結凍了。到春天時候,冰雪融化,江水變多。夏天時雨水多,水更豐富。從西往東走,不必風,船行很快。

朝辭白帝彩雲間

「朝辭白帝」,一早從白帝城出發,辭別白帝城,這四個字是說明時間地點。

「彩雲間」,這三字好,好像人是從五彩雲中下來。李白是李太白,太白是神仙,整個氣象是飄飄欲仙。這一句常人就得作一輩子。人不論是讀書、說話、做事,氣象要大、胸襟要大。千萬不要小裡小氣,更不要下流。

千里江陵一日還

辭了白帝,往何處去?往下,到宜昌、荊州,江陵。

一千多里外的江陵,雖然距離遠,但是因為水往下流,速度極快,水發時一天便能到江陵。

但為什麼說「還」?李白祖籍有許多種說法,不易確定。可以確定的是,年輕時是在四川長大的。離開四川,為什麼是「還」?這要看一個國家哪裡是內、哪裡是外。我國向來是以國都為中心,京城是內,邊塞是外。往京城的方向是「還」,離開京城是「去」。

從白帝城出發,回到江陵,這兩句已經把起點終點都說完,還有什麼好說的呢?首句「起」,次句「承」,到第三句就得要「轉」。

李白「轉」的思想很特別,常人想不到,和前昔詩人也都不一樣。這是學力的問題。學力功夫不到,無法創新創造發明。得累積有相當的學問,才談得上推陳出新、創造發明。

怎麼續文呢?倒敘,倒過來說,從白帝城到江陵是騎馬?是走路?乃至其中所歷風景如何,前兩句都沒說。

兩岸猿聲啼不住

第三句有詩眼,而且是全首的詩眼。「兩岸」是詩眼,岸是江岸、河岸,兩岸是南岸、北岸,既是兩岸,則人在兩岸中流,除了泅水,就是坐船了。

猿猴許多地方都有,為何選擇以猴子來代表三峽?有何特別?因為三峽猴子最多,詩人常以猿聲來代表三峽。如:「猿啼三聲淚沾裳」(北魏.酈道元《水經注.江水》),杜甫:「聽猿實下三聲淚」(〈秋興八首之二〉)。

「兩岸猿聲」有如小孩的哭聲,一聽聞就想起自己妻子兒女。但是,「啼不住」,這詞雙關:一則猿雖啼我要我別走,但又不得不走,「啼不住」我;再則猿聲不斷,船不斷前行,也「啼不住」船。

船不住,要往哪去呢?這就到第四句:「合」。

輕舟已過萬重山

船上只有一人,也沒有其他東西,所以是「輕舟」。輕舟從白帝城到江陵,「已過萬重山」了。

船如何能「過萬重山」?船在山上走嗎?上句「兩岸」已經交代,所經過的兩岸皆是山,曲曲折折,重重無盡。這句也顯示出詩人的氣象大,意態飄灑。

學詩入手

學詩可從文法格局、講要、取境等方面的理解入手。「取境」是什意思?

各位在校內校外各種考試或是作文,都會先有個題目,那是因為考試的關係。深究來說,作詩、作文未必需要題目,主要著眼於把感想表達出來。

譬如畫畫,在作畫前會先想一個境界。同是畫一棵樹,有人畫樹是直的、有的人則畫樹是長彎的,而彎的又有許多不同的方向。每個人畫的都不相同,一人一個境界。

作詩如此,舉辦講演活動時的場地布置也是如此,要考量什麼東西該放哪裡才適切。

「取境」,就好像嬰兒下生前先孕胎,造境就是作胎。胎兒須等眼、耳、鼻、口、手、腳……都長全了才出胎。同樣的,作詩前也是要把全體的境界都想好了,而不是作一句想一句。

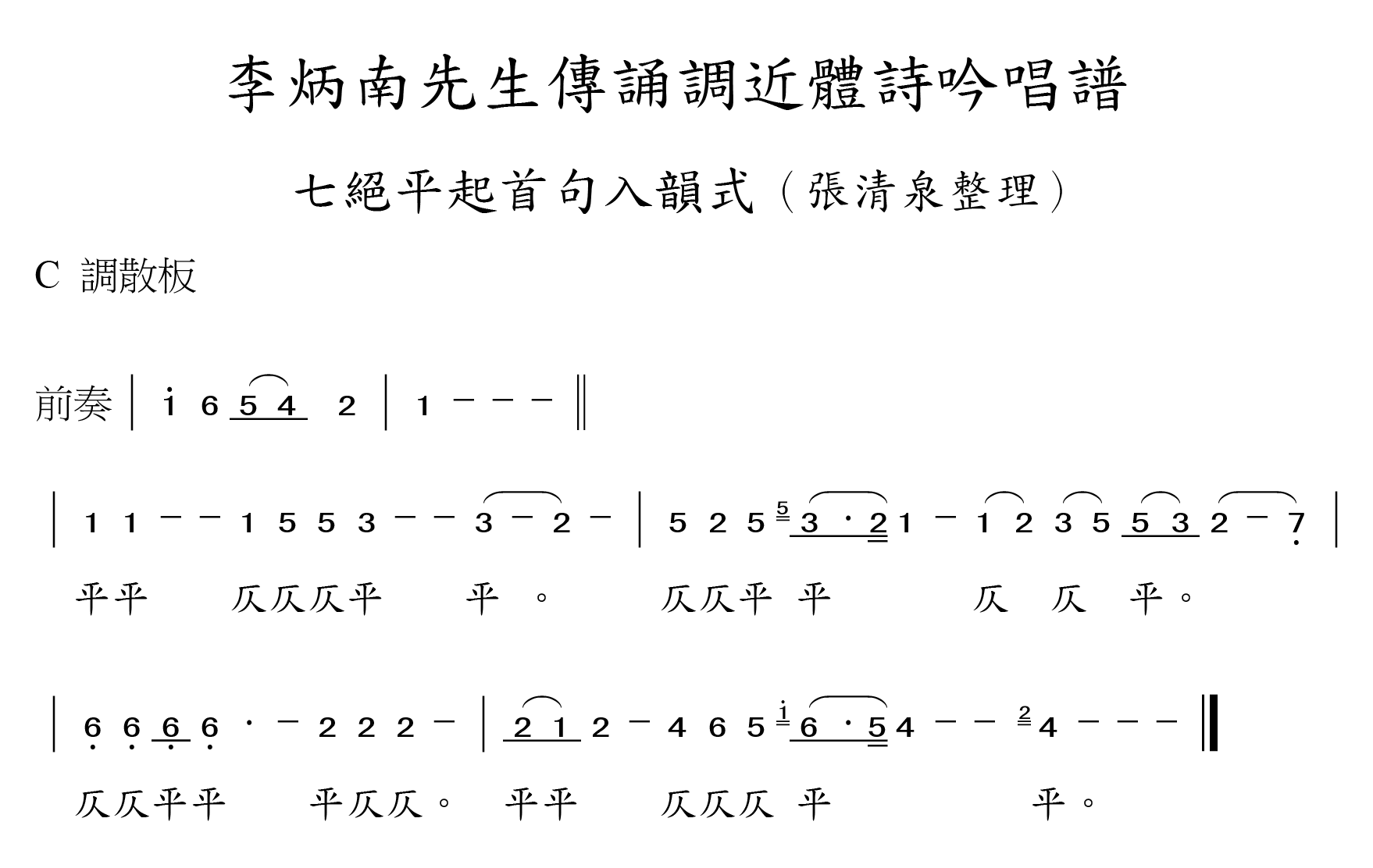

七絕平起首句入韻式

這首詩是平起七絕,首句入韻式。詩有平起、仄起,要從首句的第二個字是平是仄來判斷。什麼是首句入韻?近體詩要求雙數句末字要押韻,如果第一句末字也押韻,則稱「首句入韻」。

接下去,大家吟詩。〈早發白帝城〉,李白,平起七絕,首句入韻式一首。

(點選可放大)

(點選可放大)

【前期連結】王之渙〈登鸛雀樓〉